「太陽と雲だけで21世紀の温暖化すべてを説明できる」

2024年09月16日(月)

https://indeep.jp/sun-clouds-the-whole-universe/

太陽と雲の関係

米エポックタイムズが、

「新たな研究で、地球の気候を動かすのは

二酸化炭素ではなく太陽光と雲であることが判明」

というタイトルの記事を上げていました。

記事そのものは大変に長いもので、全体はご紹介しないですが、

欧州委員会や IPCC (国連気候変動に関する政府間パネル)などが

伸べ続けている「人為的な二酸化炭素排出増加による温暖化」というほうの主張も紹介しながら、それに対して「挑戦的」な論文を発表した

科学者たちの話でした。

紹介していたのは、

コロラド州立大学の物理学者のネッド・ニコロフ氏と

元アメリカ森林局気象学者のカール・ツェラー氏が中心となって

研究発表された以下の論文です。

近年の温暖化における地球のアルベド変動と大気上層のエネルギー不均衡の役割:衛星と地表観測からの新たな知見

Roles of Earth’s Albedo Variations and Top-of-the-Atmosphere Energy Imbalance in Recent Warming: New Insights from Satellite and Surface Observations

ここに「アルベド」という言葉が出てきますが、

Wikipedia では、以下のように説明されます。

> アルベドとは、物体表面で反射される光の割合、

天文学においては天体の外部からの入射光に対する、反射光の比である。

地球でいえば、「太陽からの光を反射する比率」ということで、

当然ながら、地球が太陽の光を反射すればするほど、

地球の熱や温度は低くなるでしょうし、

反射しないで「吸収」する比率が高まれば、

地球の気温は高くなると思われます。

論文の最初は以下の文言で始まります。

論文より

過去の研究では、1980年代初頭以降、特に 2000年以降、

地球のアルベドが減少し、地球による太陽放射の吸収が増加していることが報告されている。これは、観測された地表温暖化に寄与しているはずだ。

しかし、そのような太陽の寄与の大きさは現在不明であり、

地球による短波エネルギーの吸収の増加が、温室効果ガス濃度の

上昇によって引き起こされた初期の温暖化に対する正のフィードバックを

表すかどうかという疑問には、決定的な答えが出ていない。

それで、研究者たちは、

この「太陽の寄与」についてを定量化するために研究を始めたとあります。

その結果、難しい部分はともかくとして、

エポックタイムズの取材に答えたニコロフ氏の言葉が

結論となっているものです。

「単純な事実は、太陽の力だけで 21世紀の温暖化全体を説明でき、

人為的な力は入り込む余地がないということです」(ネッド・ニコロフ氏)

そして、重要な点として、

「地球の雲の量が一貫して減り続けている」

ことに言及しています。

当然ながら、雲は太陽からの放射を宇宙に反射する作用がありますので、

雲が多ければ多いほど、

地球全体の気温は低下傾向となり、逆に雲が多いほど

(要するに晴れが多いほど)地球の気温は高温傾向に向かうという…

まあ、当たり前と言われれば当たり前のことなんですが、

その雲の量が 21世紀を通して減っていると。

雲の量が減少している理由については、以下のように書かれています。

> ニコロフ氏は、地球の雲量が減少している原因は、銀河宇宙線、

>太陽風、太陽と地球の磁場の相互作用などいくつかある可能性がある

>と述べた。

> 「雲量の変化の原因については仮説はありますが、

>しかし、正確なメカニズムや決定的な理論はありません」と

>ニコロフ氏は言う。

このうち、「雲と宇宙線の関係」については、

デンマーク工科大学の物理学者である

ヘンリク・スベンマルク博士について、

以前、何度か取り上げたたことがあります。

(記事)スベンマルク博士の異常な愛情が今ここに結実 :「雲の生成は宇宙線によるもの」という説が25年にわたる観測の末に「結論」づけられる。そして、太陽活動が長期の地球の気温のコントロールに関与していることも

In Deep 2016年8月29日

地球が受ける宇宙線の量と地球の雲の量の関係というのは、

データではほとんど完全に寄り添うもので、

以下は、1983年から 2006年の宇宙線量と雲の量の相関関係のグラフです。

宇宙線量と雲の量の相関関係

ですので、「雲の量が地球の気温の変化と関係している」とすると、

ここに太陽だけではなく、

「宇宙線」

という存在も介入していることになります。

宇宙線がどこから来ているのかは今でも明確にはわからないとはいえ、

太陽が関係するような「太陽系の近場」から来ているものではありません。

どっか遠ーいところから来ている。

宇宙線の起源が超新星の残骸という説もありますけれど、

確定的ではありません。

どこか遠い宇宙からやってきている宇宙線が、

「地球の雲の量と関係している」

ということ自体が、もう、

地球の気温の話を始める時には、

「大宇宙」なんていう概念を持たなければならないほどのことになるもの

なのですが、しかし、一方で、

「その宇宙線の地球への到達量をコントロールしているのが太陽」

でもあるのです。

太陽活動が激しいときには、

その太陽の磁気により進路を邪魔されてしまい、

多くの宇宙線が地球に到達できないことになりますので、

太陽活動が活発なときには地球の宇宙線量は少なく、

必然的に雲も少なくなります。

雲を作り出すのは宇宙線だけれども、

その宇宙線の地球への到達量をコントロールするのは太陽なんですね。

よくできているもんだ、といつも思います。

もはや偶然の世界ともいえないのですが、

たとえば、今は太陽活動がとても活発な時です。

宇宙線の状況がどのようになっているかというと、

以下は、フィンランドのオウル大学が 1965年からデータを取っている

「地球への宇宙線の到達量」のグラフです。

理屈通りなら、今は「とても宇宙線量が少なくなっている」はずです。

横に長いですので、縮尺を変えています。

1965年からの宇宙線量の推移

このまま太陽活動がさらに活発になりますと、

2003年を超えて、21世紀で最も宇宙線の到達量が少ない年となる

可能性も大きいです。

1991年あたりに格段に宇宙線量が低い時がありますが、

そこまで行くかどうかはともかくとして、このグラフだけでも、

「 2021年頃から地球の雲の量は減少していたはず」

だという推測が、先ほどのスベンマルク博士の研究からわかります。

太陽活動は近年最低の予測だったものが、近年最大に

ところで、先ほどリンクしましたスベンマルク博士の記事を見ていましたら、面白いグラフが出ていました。

この記事は 2016年、つまり今から 8年前のものですが、

その時に NASA などにより出されていた

「サイクル25(現在の太陽活動周期)の予測」のグラフです。

この頃は、まだサイクル24の時代でした。

1749年から2040年の黒点数の推移と予測

(サイクル25は近年最低と予測されていた)

当時、NASAは、

「サイクル25は、過去 200年で最も弱い太陽活動周期となるだろう」

と予測していたのです。

NASA だけではなく、ほとんどの専門機関がそうでした。

ところが、実際には、現在のサイクル25は、前回のサイクル24の黒点平均数をとっくに上回り、その前のサイクル23の黒点平均数に迫ろうとしています。

1997年からの黒点平均数の推移

つまり、過去 200年で最も弱いどころか、

「過去 200年で最強クラスの太陽活動周期」になる可能性

さえ出てきているのです。

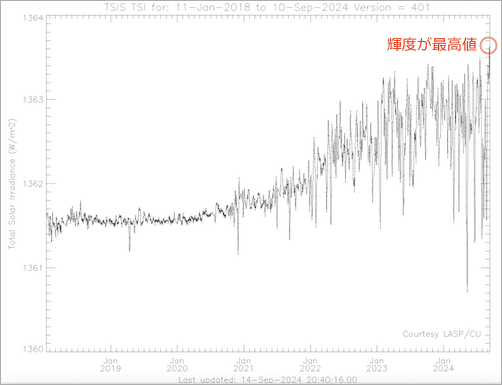

しかも、「太陽の照度」も近年での最高値を記録しています。

2018年から2024年8月までの太陽輝度(照度)の推移

こちらの記事に示してありますが、1978年からの記録では、

この 8月の照度が観測史上最高値である可能性があります。

太陽の照度と地球の気温に関係性があるのかどうかはわからないですが、

しかし、感覚的なことだけでも、

「太陽がギラギラしているほうが暑そう」

とは思います。

何が言いたいのかわからなくなってきましたが、

最初にご紹介したエポックタイムズの「地球温暖化の原因は、

太陽と雲と熱の反射率」であるという記事そのものは、

大変に熱意がこもるいいものだと思いました。

ただ、実際には複雑なんですよね。

たとえば、現在の地球の(特にここ 2年の)気温上昇の主な要因が、

2022年のトンガ沖の今世紀最大の海底火山の噴火にあることを

以下の記事で書きました。

(記事)2022年のトンガの海底火山の影響は「寒冷傾向ではなく強力な気温上昇作用」であることを知る。結局これからの地球の気温はどっちへ?

In Deep 2024年7月15日

このタイトルにある「結局これからの地球の気温はどっちへ?」というのが正直なところで、いろいろとわからないのですよね。

あと、「地球の気温の低下に寄与する条件」も最近そろってきています。

少し前の「今の地球と今の太陽と今の海流が…」という記事では、

大西洋の海流の停滞が導く気温の変動の可能性について書いています。

それと、ラニーニャも始まりつつあり、

これも一部の国や地域の気温を下げます。

あと、日本はあまり地理的に関係する話ではないですが、

ヨーロッパや北米の一部では、「北極の冷たい大気の流入」が

今後さらに活発になっていく可能性があります。

現在のヨーロッパの状況は以下の記事で書きました。

(記事)ヨーロッパは、真夏から「秋を飛ばして」真冬へ。大雪か洪水かどちらかに見舞われる異常気象が発生中

In Deep 2024年9月15日

さらにいえば、これら「海流」や「地球の大きな大気の流れ」をコントロールしているのが何なのかはいまだにわかっていません。

少し前に「地球の海流が火星の軌道と関係性を持っている」ことを

突き止めた研究をこちらの記事で取り上げたこともあります。

全体として、宇宙規模の話であり、「たかが気温の話」とは

もはや言えないのが最近の知見で、一番通りやすい言葉としては、

「神のみぞ知る」

ということになるんでしょうか。

地球の気温は、上でも下でも度を超すと、人類の生存に関わることなりますが、それでも、地球の気温は人類にはコントロールできないことが、

さまざまな研究で示されています。

今の時代の私たちは気温について変な幻想を与えられていますが、

それらはあくまで幻想だと観念したほうがいいと思われます。