フリーランスのキャリアに必要な「成長サイクル」とは?

フルスタックマーケティング株式会社の代表取締役CEO・清水優志です。

僕は新卒3年目でフリーランスになり、これまで約3年半、フリーランスのWebマーケターとして仕事をしてきました。

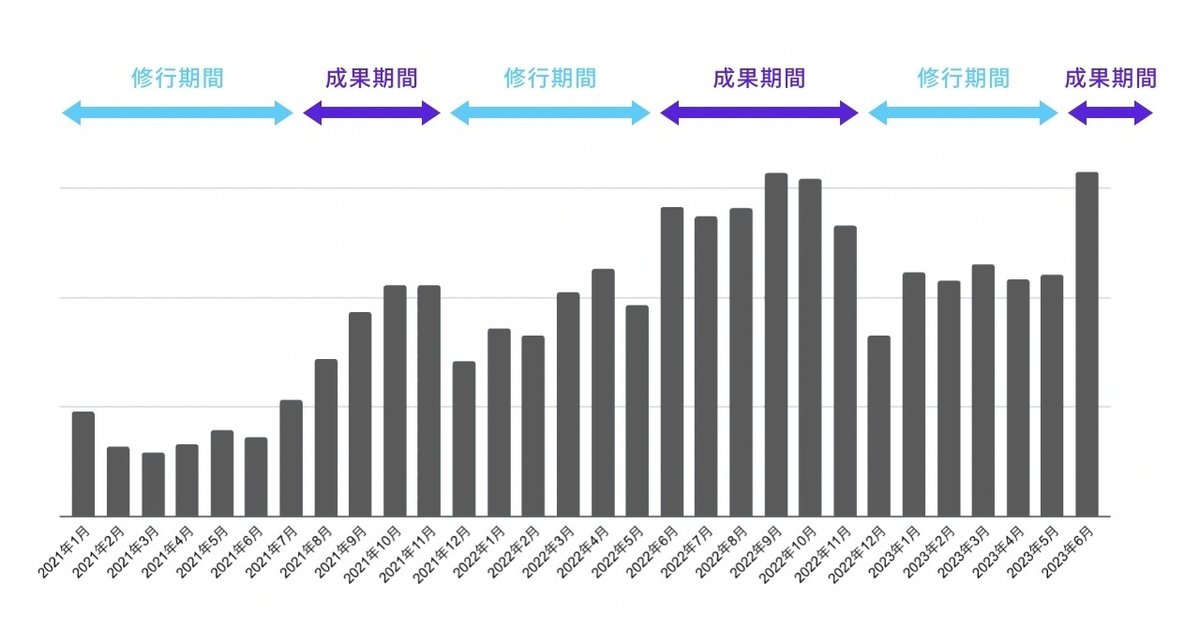

以下は、フリーランス2年目から現在までの、売上金額の推移です。

グラフを見ると、大きく波打ちながら右肩上がりに売上が伸びていることがわかります。

そして、法人設立前の最終月となった2023年6月には、過去最高の売上を記録することができました。

僕は、フリーランスの売上推移は、このような「波打ちながら増えていく」かたちになることが理想だと考えています。

この記事では、僕のフリーランス人生を振り返りつつ、「波打ちながら増えていく」売上が生まれる背景にある「成長サイクル」について書いていきます。

<<<略歴>>>

新卒でWebマーケティング系のベンチャー企業の新規事業開発室に配属。

EC事業・Webメディア事業の立ち上げとグロースに携わる。

2019年にフリーランスとして独立。

主にWebマーケティングを中心に、プロジェクトマネジメントやデータ分析、UI/UXデザインなどで幅広く企業を支援。

2023年7月、代表取締役として「フルスタックマーケティング株式会社」を設立。

そもそも、なぜフリーランスになったのか

そもそも、なぜ僕がフリーランスになったのか、簡単に書いておきたいと思います。

僕の特徴は「独立心」「好奇心」「メタ認知」です。

「独立心」が強く「組織に属さず、自分なりの方法で他人や社会に貢献していきたい」という気持ちが強くあります。

「好奇心」が強く「知らなかったことを知ること」「以前はできなかったことが、できるようになること」に大きな喜びを覚えます。

「メタ認知」を自然に習慣化しており、「一歩引いて考えたらどうだろう」「客観的に見たらどうかな」とよく考えます。

こういった特性が強くあるので、中学生くらいから周りに合わせたルーティンや集団生活というものが極めて苦手でした。

高校のころは朝のホームルームの点呼だけ出て、出席をとったら家に帰る生活をしていましたし、大学の授業はほぼ出席しないで単位を取りました。

会社の規律やルールも苦手で、新卒で入った会社は2年半で辞めてしまいました。

ありがたいことに、今の時代には集団に属さない生き方の選択肢がたくさんあります。

そして、そのひとつがフリーランスだったと思っています。

フリーランスになる前に身につけた「ジェネラリスト」の素地

僕が新卒入社した会社はいわゆる「ベンチャー企業」で、渋谷にあるWeb系の広告代理店でした。

入社時から「新規事業開発に携わりたい」と希望を出し、希望どおりに「新規事業開発室」に配属され、EC事業のプロジェクト責任者として仕事をしました。

小規模な新規事業に携わったことのある方ならご存知だと思いますが、新規事業というのは「0から自分で試行錯誤を繰り返し、上手くいけば仕組み化する」ということの連続です。

僕も営業、マーケティング、Webデザイン、グラフィックデザイン、データ分析、プロジェクトマネジメント、カスタマーサポートなど、あらゆる職種の仕事を0から経験し、その中でできることを増やして、仕組みを作ってメンバーに振る、ということをやり続けていました。

したがって、専門的なスキルを獲得できたわけではありませんが、「なんでも0から自分で立ち上げる馬力・胆力」や「ジェネラリスト的な幅広いスキルセット」は人一倍に身につけることができたと思います。

フリーランスになってさらに広がった仕事の幅

そんなわけで、フリーランスになったときにも「とりあえず一番得意なWebマーケティングを仕事にするか」という感じで、なんとなく「Webマーケター」を名乗るようになりました。

Webマーケティングという市場は今でも急速に成長している市場ですが、僕がフリーランスになった当時も同様に急成長市場でした。

普通、新卒2年半の若造が急に独立したところで、仕事を安定的に得たり、成果を出し続けることなんてできません。

しかし、Webマーケティングが成長市場だったおかげで、なんとかお客様に恵まれ続け、お客様の満足度も高い状態が続きました。

結果として、最初に載せたグラフのような、連続的な売上増加を達成することができたのです。

しかし、僕はずっとWebマーケティングだけをしていたわけではありません。

僕のお客様の多くは、Webマーケティングに限らず、プロジェクトマネジメントやデザイン、データ分析など、その他の業務領域でも多数の課題を抱えている方ばかりでした。

したがって、自然とタスクの幅が広がり、気づいたら「プロジェクトマネージャー」「Webデザイナー」「データアナリスト」などの職域を兼任するようにもなりました。

もちろん、未経験の業務も山ほどあったので、業務内はもちろん業務外でも本気でキャッチアップし、できることを増やしていきました。

このような働き方をしていたら、クライアントからは非常に重宝され、なにか問題が起こるごとにいつも声をかけてもらえるようになりました。

「Webマーケティングができる人」では、Webマーケティングの文脈の中でしか思い出してもらえません。

しかし、それ以外にも複数の肩書を持っていれば「これもできるかも」「これもお願いしてみようかな」と思ってもらえます。結果的に、仕事の幅がどんどん広がっていくのです。

フリーランスの「成長サイクル」とは?

さて、本題です。

ここまで読んでいただいたらわかるとおり、僕はフリーランスとして「できること」はもちろん「できないこと」にも積極的に取り組んできました。

そんな僕がフリーランスのキャリアップにおいて最も重要だと思うのは、この「できること」と「できないこと」のバランスです。

成長するフリーランスは、「できること」でしっかりと売上のベースをつくりつつ、「できないこと」にもチャレンジする機会を自分で創出しています。

「できないこと」に取り組む場合、短期的には業務効率が低く、学習コストも高くつくために、売上は下がります。

しかし、集中的に学習をして経験を積み、「できないこと」が「できること」になると、既存のスキルセットとの掛け合わせで人材としての希少価値が高まり、さらに売上が上げやすくなります。

「できないこと」に集中的に取り組む期間:「修行期間」

「できること」が増えて実践で売上を伸ばす期間:「成果期間」

この「修行期間」と「成果期間」を交互に繰り返すのが、フリーランスの「成長サイクル」です。

そもそも「できないこと」を仕事にすることはできないとか、「できないこと」を仕事にするなんてお客様にも失礼だ、と思うかもしれません。

しかし、「できないこと」でも、本気で取り組めば必ず「できること」に変わっていきます。

そして、お客様が期待して任せてくれる限りは、「できないこと」に取り組むことは失礼でもなんでもありません。むしろ僕は、誠意ある対応だと思います。

自分が「できること」の範囲を狭め、お客様の要望や期待に応えられず、本質的な課題解決ができないフリーランス

自分が「できないこと」にも挑戦し、お客様の要望や期待に最大限応えながら、本質的な課題解決を目指すフリーランス

どちらのほうが仕事を頼みたくなるでしょうか。僕は後者だと感じます。

フリーランスと会社員の決定的な違い

もちろん「できないこと」に挑戦した結果として「できませんでした」では、フリーランス失格です。

やると言った以上はやり切る必要がありますし、できなかった場合には相応の責任を負わなければなりません。

しかし、これはフリーランスに限った話ではありません。

会社員も同じです。

しかし、フリーランスと会社員で決定的に違う点があります。

会社員は上司から「できないこと」にチャレンジする機会を与えられる

フリーランスは自分で「できないこと」にチャレンジする機会をつくりださなければならない

というシンプルな現実です。

つまり、フリーランスは自ら成長サイクルを回し続けなければ、必然的に現状維持の道を辿るしかなくなってしまうのです。

自分が仕事をしている市場が伸び続けているうちは、現状維持でも困らないかもしれません。しかし、永遠に伸び続ける市場は存在しません。

市場の成長が頭打ちになったときに生き残ることができるのは、成長サイクルを回してきたフリーランスだけではないでしょうか。

こうして僕は「フルスタックマーケター」になった

こうして僕は、「できないこと」に挑戦し続けた結果、「フルスタックマーケター」になりました。

「フルスタックエンジニア」という言葉があります。

フロントエンド、バックエンド、インフラなど、システム開発に必要なスキルを幅広く身につけたエンジニアのことです。

「フルスタックマーケター」も同様です。

僕はフルスタックマーケターを、以下の4つの職能を持ったマーケターと定義しています。

【考える:PLAN】成果最大化のためのコンセプトを生み出す

【作る:CREATE】コンセプトをデザインに落とし込む

【届ける:DELIVER】いわゆる「発信」や「集客」を行う

【分析する:ANALIZE】結果を定性的・定量的に振り返る

以下のnoteでも会社紹介をしています。ぜひご覧ください。