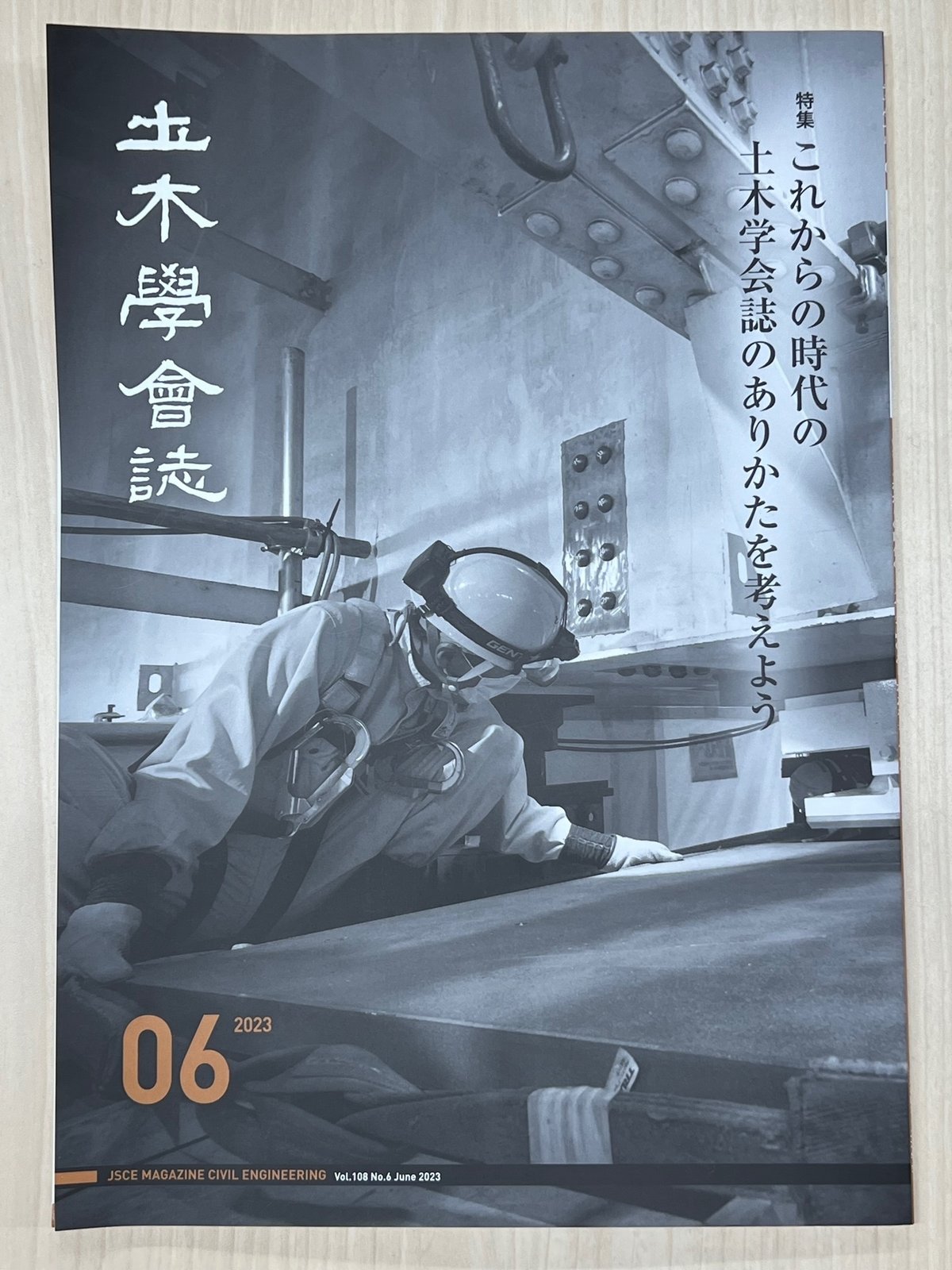

土木学会誌 第108巻 第6号特集「これからの時代の土木学会誌のありかたを考えよう」

今朝は,小川 慎太郎おがしんさん,Reiko Yamamoto礼子さん,川口 暢子さん,杉木直幹事長とDD(土木学会誌動画)の収録.

ゲストは,主査の二井 昭佳先生(国士館大学).

今月号のDDは,絶対に面白くなると踏んで,収録に倍の時間を頂いた.そして,予感は的中.なんせ,礼子さん,川口さんも特集担当なので,そりゃそうだ.二井先生の「土木学会誌のあり方は,土木のあり方でもある」という洞察に,なるほどー,と長年思っていたことが氷解した.

今月号の特集の構成は,いたってシンプル.対談,インタビュー,インタビュー,鼎談,そして【コラム】「学会誌はどうやってつくられている?」,アンケート&分析,編集後記.

礼子さんが司会をした前土木学会誌編集委員長の羽藤先生とブラタモリの初代プロデューサー尾関さんの対談は,とても刺激的だった.二人の伝え方は,共通点が多い.「むやみに一般化しない」「変わった専門用語が連呼されている方が響く」など.

出水 享松永 昭吾デミー&マツさんのインタビューは,ド直球なのだが,常にお二人が変わり続けている,柔軟な発想の豊かさに舌を巻く.「僕はしゃべりが得意ではないので」と,どの口が言うのか,と突っ込みを入れながら,明日から使える二人の実践テクニックを学ぶ.

川口さんがインタビュワーを務めたfor Citiesのお二人へのインタビュー記事は,川口さんがおっしゃっていた通り「土木」という言葉の出ない,土木の記事(笑)

そして,二井先生が直々に司会を務められた,岩城 一郎先生を筆頭に現役編集委員の皆さんの鼎談.これは,読み応えがありました!「土木と人」「外から見た土木」「地域と土木」を掛け合わせた、現編集委員会がどのように土木学会誌を考えているのか,それは土木をどう考えているのか,に他ならない.

そして,今号の僕のイチオシは,「学会誌はどうやってつくられている?」のコラムです.礼子さん,川口さんに,菊原さんが加わり,中嶋伸恵さんのイラストで描かれた,土木学会誌の特集が編まれる10ヶ月は,編集は素人かもしれないが,土木のプロたちの「仕事」なんだと,改めて気づかせてもらった.

そして,元気編集委員のお二人がこだわったアンケートとその分析

,そして編集後記は,まさに現編集体制の心意気を示す,迫力ある特集だった.押し付けるのではなく,ともにある,ともにつくる!これからの時代,これからの土木,これからの土木学会誌をつくるのは,まさにあなたであり,私たちである.

とても勇気が湧いてくる,今月の土木学会誌,ぜひ皆さんも手に取って読んでみて下さい!

文責:田中尚人(熊本大学大学院 先端科学研究部 准教授)プロフィールfrom DOBOKU 副偏集長。専門は土木史、景観マネジメント、都市地域計画。趣味は散歩と妄想。文化的景観保全の研究と実践を熊本県を中心に行い、水辺の国土史を紡ぎたいと考えている。著書に恩師中村良夫先生らと編んだ『都市を編集する川-広島・太田川のまちづくり(渓水社,2019.12)』がある。