土木学会誌 第110巻 第2号特集「20年後のあなたへー学びで拓くー」

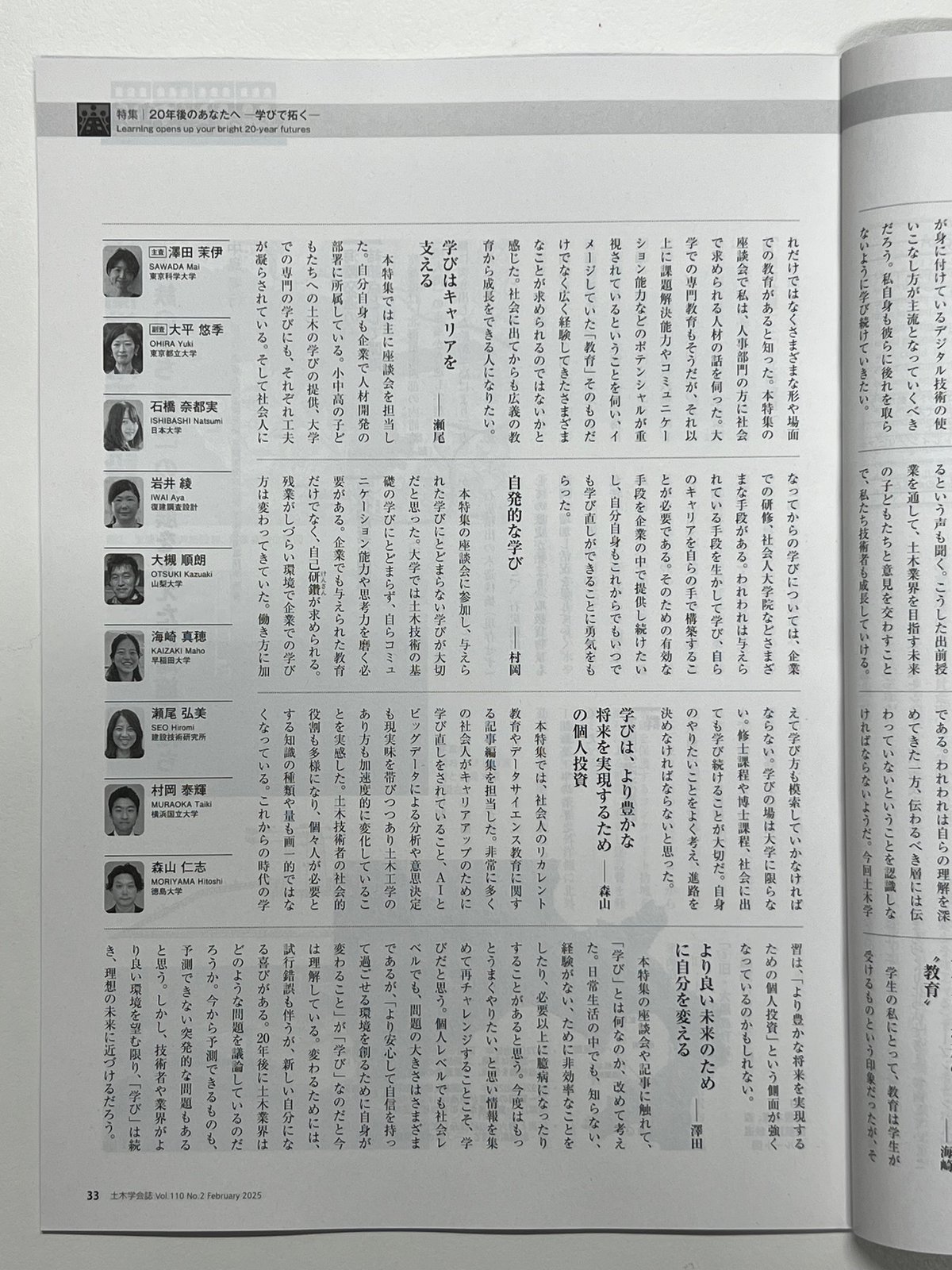

主査の澤田茉伊さん(東京科学大学)、そして編集担当メンバーにも名を連ねておられる副委員長の瀬尾 弘美さん(建設技術研究所)にご参加頂き、松永 昭吾、小川 慎太郎、川口 暢子、Reiko Yamamotoレイ子さんのDDメンバーと、久しぶりの大人数でDDの収録となりました。

澤田さんが、大切にされている言葉ということで「過去と他人は変えられないが、未来と自分は変えられる」という言葉を教えて頂き、本特集で取り扱う「学び」の多様な価値が分かり易くなりました。

瀬尾さんが、ご指摘された通り、「土木教育」はこれまでも何度も土木学会誌で取り上げてきた重要なテーマです。その中でも、2021年5月号高知大学の坂本先生が主査を務められた特集『土木教育ー「できない」を言い訳にしない質の高い教育の実現に向けてー』はコロナ禍で、教育の本質を問われていた現場における実践者達の努力と工夫に焦点を当てた出色の特集でした。

今号も、それに勝るとも劣らない幅の広い、若手の技術者やリスキリングなども含めた、まさに生涯学習としての土木、社会における土木を学び直すための一冊となっています。

そういった意味で、マツさんがご指摘された連載「わたしの本棚」の渡辺泰充さんの「学ぶことは生きること」やコラムで取り上げられていたドボクのラジオでもご活躍の蛎殻町の松田 光弘と松田 光弘の「舟めぐりによるユニークな人材育成」も多様な学びの好例だと理解できます山田 菊子さんの、「パンダ世代の女性技術者の教育とキャリアの機会ー8名のインタビューからー」は、まさに20年後の土木をかたちつくるのは、今の学び、それは誰もが取り組める学びなんだよ、というメッセージが込められています。

冒頭の「会長からのメッセージ」では、Yoh Sasaki葉先生が、「ここはどこ?私は誰?」と不安を感じた時こそ、考え直し、みんなの問題としていけることを書かれていました。

一人一人の不安に寄り添い、20年後の未来を豊かにできるよう、ともに学びで拓くことができますよう!みなさん、ご安全に◎

文責:田中尚人(熊本大学大学院 先端科学研究部 准教授)プロフィールfrom DOBOKU 副偏集長。専門は土木史、景観マネジメント、都市地域計画。趣味は散歩と妄想。文化的景観保全の研究と実践を熊本県を中心に行い、水辺の国土史を紡ぎたいと考えている。著書に恩師中村良夫先生らと編んだ『都市を編集する川-広島・太田川のまちづくり(渓水社,2019.12)』がある。