3.南蛮寺の遺物

(1)南蛮寺の鐘

(2)南蛮寺の屏風絵

(3)礎石

(4)硯

1576年に聖堂が落成し都の名所として話題となったが、この南蛮寺が確かにあったことを示す遺物が残されている。

南蛮寺の鐘

右京区花園妙心寺塔頭 春光院 所蔵(期間限定の企画時のみ公開)

南蛮寺にかけられていたと考えられる鐘は、現在、妙心寺塔頭春光院で保存されている。銅製の鐘にイエズス会の紋章である十字とIHSの文字、「1577」の数字が刻まれる。1577は南蛮寺建立(西暦1576)の年に関係していると推測できる。

ポルトガル製と伝えられてきたが、現在は日本で鋳造されたと考えられている。この鐘は土の中からの発掘品ではない。連綿と春光院の中で歴史を生きてきた。「イエズス会の鐘がなぜ禅宗妙心寺塔頭にあるのか」という問の答えを最後の章で推論する。

(画像は春光院twitter;link元消失)

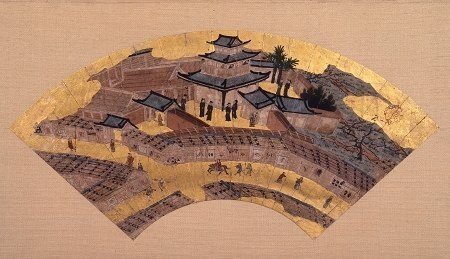

南蛮寺の屏風絵

神戸市立博物館 三宮 10時~16時30分 土曜日は20時30分まで

休館月曜日 (常設ではないので確認が必要)

狩野宗秀筆の屏風絵。筆者は狩野永徳の弟で信長や秀吉の画事をつとめたと推測されている。和風建築の聖堂で「被昇天の聖母教会」と称した。南蛮風の帽子を売る店など細かく描かれている。屏風絵の発注は誰がしたのだろうか?当時の姿は絵となり今日に残された。

南蛮寺の礎石

同志社大学今出川キャンパス 烏丸今出川上ル東側

同志社大学を正門から入り右手の図書館入り口近くの茂みの中。南蛮寺跡と推定されていた場所の再開発時に同志社大学の考古学教室が発掘調査して、礎石を大学構内へ譲り受けたもの。どの石が礎石なのか残念ながらよくわからなかった。茂みの中に石が複数ある。

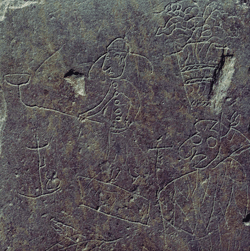

発掘された硯

同志社大学歴史資料館 京田辺キャンパス知真館2号館 10:00〜16:00 (土日と夏季冬季の長期休暇休)無料 常設展示 (京田辺)

発掘品。背面に司祭と侍者が線刻されている。”伴天連”が京都に暮らしていたこと、ミサの様子、南蛮寺があったことを示す確かな証拠といえる。