神社から現代の推し活まで。様々な時代の「推しと信仰」を見つめる | 神社アドバイザー・ライター 井口エリさん【偏愛マニア #08】

「好き」で続けてきたことがどのように仕事につながってきたのか、「偏愛」を軸に活動をする方々のお話を伺いながら紐解いていく「村田あやこの偏愛マニア探訪記」。

今回ご登場いただくのは、神社アドバイザー・ライターの井口エリさんです。

デイリーポータルZやねとらぼをはじめ、人気Webメディアで幅広いテーマの記事を手掛ける井口さん。御朱印をきっかけに神社が好きになり、現在は「神社アドバイザー」として、神社の授与品の企画等で活躍されています。

並行して、10代の方たちを中心に人気の推し活アプリで、推し活のリサーチ等にも携わっています。

「推しと信仰」が、人生で興味のあるテーマという井口さん。古来よりある神社から、現代の推し活まで。「人が何かを信じて推すこと」に対する、井口さんなりの視点について、お話を伺いました。

神社や街歩きが好きなフリーライター。 御朱印をきっかけに神社に興味を持ち、非常勤 巫女も経験。中立的な立場からの「プロ参拝者」目線を活かして「神社アドバイザー」としても活躍。普段は御朱印や授与品の開発に従事するほか、ネオン会社と地域の神社を取り持ち、おそらく日本初のネオンでできた奉納鳥居『天壌無窮の鳥居ネオン』(穴守稲荷神社)の奉納にも携わる。

「神社」から、その街が見えてくる

ーー井口さんは、フリーランスのライターの傍ら「神社アドバイザー」としてもご活躍されています。神社を好きになったきっかけはなんでしょうか。

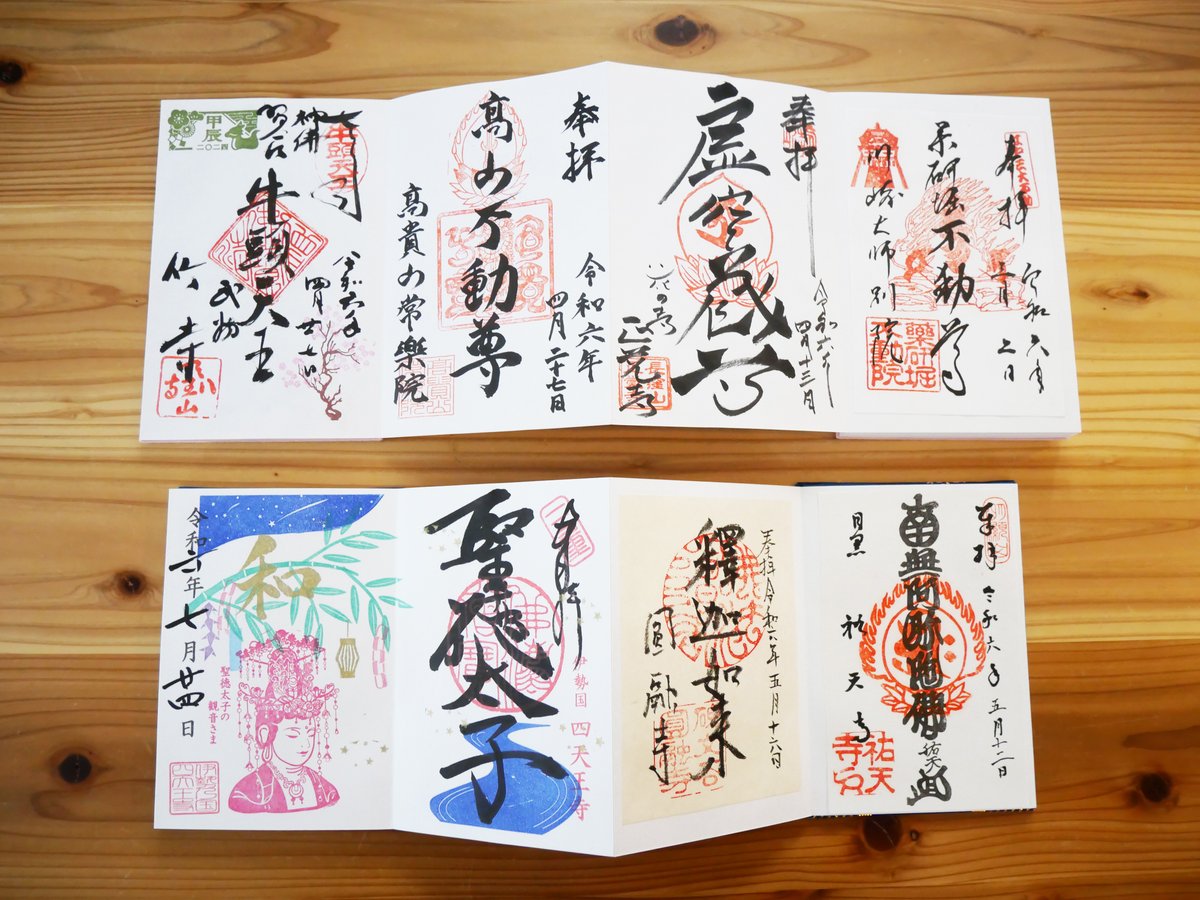

御朱印です。御朱印とは、神社やお寺の参拝者向けにいただける、印章や印影のことです。

8年ほど前、都内で不動明王巡りをする機会があったんですが、参拝の記念に御朱印をいただこう、と思い立ったんです。

そのお寺ならではのデザインの御朱印をその場で書いていただけたことに感激して、そこから他の神社仏閣にも足を運んで、参拝のたびに御朱印をいただくようになりました。

御朱印を通じて参拝した神社やお寺との縁を作ることができて、かつ御朱印帳を眺めていると、今まで参拝した神社仏閣を確認しながら幸せに浸れるんです。年間100社以上の神社を参拝して、これまで集めた御朱印帳は28冊目になりました。

ーーすごい!御朱印というお土産もあると、神社を巡る楽しみが増えますね。普段は、どんなふうに神社を巡っていらっしゃるんですか?

東京23区内の主な神社は結構巡ったので、最近は、行ったことない駅にふらっと行って、知らない神社を探すのが楽しいですね。

ーー知らない駅で偶然出会った神社に入ってみるというのも、新鮮味があって楽しそうですね。井口さんは街歩きをテーマにした『まちをたのしむ』というZINEも制作されていますよね。神社を巡りながら、街歩きも楽しんでいらっしゃるんでしょうか。

神社巡りが楽しいのは、街歩きと親和性が高いところですね。無計画に知らない駅に降り立った時、神社に行くと、一番手っ取り早くその街を知ることができるんです。

例えば、かつて氾濫があったために水神様が祀られているといった土地に根付いた信仰が見えてきたり、地名の由来や、その土地ならではのユニークな祭りについて知れたりもします。

神社までの道のりも、大きめの神社であれば、その周辺には味わいある昔ながらのお店が軒を連ねていますし、そういう古い街並みは、街歩き的にも見応えがあります。小さな神社であれば、地元の人しか通らない道であることも多くて、そちらも楽しい。

神社は、その街を知る一助になりますし、私の好きな雰囲気の街並みにたどり着ける手段でもあるんです。

ーー神社を目指せば街歩きも一緒に楽しめる。確かに私自身、「この街、雰囲気がいいなあ」と思いながら歩いていると、自然と神社にたどり着ける確率が高い気がします。実際に神社を訪れたら、どういう時間を過ごしていらっしゃるんですか?

参拝して境内の御由緒を読んだり、鳥居や狛犬などを見たりして過ごしています。

他の神社にもたくさん足を運んでいると、「この狛犬はちょっと変わっているぞ」「この庚申塚の三猿は個性的だな」とか、その神社にしかない特徴が必ずと言っていいほど見えてくるんです。それを探す時間が一番楽しいですね。

境内に祀られている、本殿以外の小さなお社を見るのも楽しいです。自宅に稲荷神社をお祀りしていた近所の方が「うちでは祀りきれないから」と神社に移したり、ある信仰が流行ったら「おらが街にもこの神様がほしい」と、街の人たちでお金を出し合って、別の神社から御霊をいただいてきたり。

地域ごとの信仰が見えてくるのが面白いんです。

「神社アドバイザー」として月替りの御朱印を企画

ーー現在、「神社アドバイザー」としては、どのようなお仕事をされているんですか?

入谷にある小野照崎神社で約6年、御朱印の企画に携わっています。また来年が御遷座400年という節目の年なので、そのご相談を進めたりもしています。今は引き継ぎましたが、神社のnoteで、情報発信にも携わっていました。

ーーなんと、大好きな御朱印を企画するお仕事に! 小野照崎神社さんとは、どうやって知り合ったんですか?

神社を好きになって、いろいろな神社を巡り始めた時、神社にはそれぞれ神様がいて、ご利益が違うということを知りました。ライターという仕事にご利益のありそうな神社はどこだろうと調べた時、小野照崎神社を知りました。

小野照崎神社の御祭神は「小野篁(おののたかむら)卿」といって、文章や絵、書などに長けた、マルチクリエイターのような方です。芸能や学問、仕事の神様として知られていて、仕事や芸能で成功したい方が多く訪れています。

その後、とあるWebメディアのイベントに、「神社が好き!」という思いをまとめた同人誌を作って持っていったところ、偶然、小野照崎神社の神職さんとつながりのあるお客さんが来場されて、神社さんにつないでくださって。ライターとして取材をさせていただいたんですが、御朱印をリニューアルするタイミングで「文章を書ける人が必要」ということで私を思い出して、声をかけてくださったんです。

継続的に神社のお仕事をさせていただくようになったことをきっかけに、神社の方とも相談して「神社アドバイザー」を名乗り始めました。

境内の庚申塚など、親しみやすいイラストを通して小野照崎神社の歴史や文化に触れられる。

ーーもともと気になっていた神社と、お仕事を通してご縁ができたんですね。御朱印の企画はどのようにして進めていらっしゃるんですか?

小野照崎神社は、御朱印を通して神社を知っていただくことに力を入れているので、月替りの御朱印を作っているんです。毎月、神職さんやデザイナーさん、書家さん、イラストレーターさんたちと一緒に話し合いながら、御朱印の内容を決めています。

例えば新年だときらびやかなものにしたり、庚申塚など、神社に祀られているものが登場していたり。毎月、御朱印を通じて神社の参拝を楽しんでいていただきながら、神社の文化を知っていただけるといいな、と思いながら作っています。

ーー神社が好きで足を運ぶ側から、神社を運営していく側へ。新たな関わり方によって、どんな変化や発見がありましたか?

一つの神社に深く関わったことで、他の神社の企画や授与品が、前よりも気になるようになりました。もともと好きなので、いつもアンテナを張って、面白いものを見つけたら企画の参考として、「この神社のお守りは素敵でした」と、神社さんに共有したりもしています。

趣味と実益を兼ねていますね。

ーーライフワークとして好きで発見したことが、神社さんにとっても役に立つ。好循環ですね。

ウマ娘の聖地・穴守稲荷神社に鳥居ネオンを奉納

神社アドバイザーとしては他にも、ネオンサインを手掛けるアオイネオン株式会社と、穴守稲荷神社とをお繋ぎして、神社の境内に、日本初のネオン製の奉納鳥居「無窮の鳥居ネオン」を奉納するお手伝いをしました。

ーー神社にネオンを奉納! すごいですね。どのようなご縁がきっかけだったんでしょうか。

ライターとして、穴守稲荷神社とアオイネオン株式会社を、それぞれ取材する機会があったんです。アオイネオンさんとお話していた時、「ネオンと神社を繋げられないか」という話題が出て、ふと穴守稲荷神社のことを思い出しました。

まずアオイネオンは大田区に東京支社があって、大田区にある穴守稲荷と、地の縁があります。神社にはもともと、紙や絹など、その時代ごとに一番上等なものが奉納される文化がありました。また、願掛けする時や願いがかなった時に鳥居を奉納する信仰があるんです。

ネオンサインの会社が神社に奉納するならば、持てる技術を詰め込んだネオンになるだろう、と。

一方で穴守稲荷神社は、江戸時代に創建された比較的新しい神社で、最近では「ウマ娘」の聖地として関連の展示を開催したり、SNSを駆使されていたりと、親しみやすい神社なんです。

その点も、アオイネオンと通ずるものを感じたんです。

ーー様々な点で、親和性が高かったんですね。

いざお話を持ちかけてみたところ、あれよあれよとトントン拍子に話が進んで。鳥居ネオンが設置された場所は、数年前に改修してできたスペースだったんですが、まるでネオンのために開けてあるような空間だったんです。

穴守稲荷神社の神様も喜んでいるような気がしました。

ーー奉納された鳥居ネオンは、今も神社の一角で光っているんでしょうか。

もちろんです。また私自身、説明板を書かせていただきました。

ーー神社に名前が刻まれているんですね。それは感慨深いですね。

ネオンサインは、基本的にお店の閉店に伴って撤去されてしまいます。でも神社にあれば、何十年、何百年と残せるかも知れない。そういう意味でも、お繋ぎできて良かったなと思いますね。

ーー今の日本に残っているネオン職人は、50人ほどしかいないと聞いたことがあります。職人さんの技術が残るという意味でも、貴重な場ですね。

推し活文化は、まるで民俗学

ーー「推し活アプリ」のお仕事にも関わっていると伺いました。

はい。取材を通して知り合った方の紹介で、推し活をサポートするウィジェットアプリに携わっています。ユーザー向けにアンケートを実施して、今興味のあることを調査してプレスリリースで発信したり、困っていることがあればアプリとして対応できることがないか、運営会社の方と一緒に考えたりしています。

ユーザーは10代の子たちがメインです。推しの対象は二次元から三次元まで、多岐にわたっていますね。自分で生み出したキャラクターに恋してる子もいます。

推し活は、人によって好みや地雷のポイントがセンシティブな場合もあります。多様性を認め合って、みんなが楽しく推し活できるよう、サポートする手助けをしています。

ーー井口さんご自身、誰かを推していた経験はありますか?

私自身は、強烈な推しがいたわけではないんですが、好きな作品やキャラクターは、学生時代から常にありました。

ーーそういう経験が、アプリのユーザーさんが必要とするものが分かったりと、お仕事にも活かされているんでしょうか。

多分、仕事にしていく上ではバランス感が大事なのかな、と思います。

自分が特定の推しにどっぷり浸かっていたり、一つの方法しか認めなかったりするのはいけないし、かといって誰かを推した経験がなさすぎてもだめで。

ただ、推し活を見ていると、神様を信仰する気持ちと似ていると感じることが多々あります。

ーー確かに! 古来からある神社も現代の推し活も、人が何かを信じたり、特別なものとして祀ったりするという意味では、通ずるものを感じますね。

おっしゃるとおりで、一見あまり関係なさそうに見えますが、自分の中では統一感があると思っています。私自身、人生で興味のあるテーマが「推しと信仰」なんです。

例えばキャラクターの姿を模したアクスタ(アクリルスタンド)を持ち歩いて、いろいろな世界を見せてあげる、という人たちがいます。

日本の神道では、御霊を無数に増やすことができるとされているんですが、アクスタを持ち歩く人たちは、お守りとして御神体を持ち歩くようなものですよね。

日本の神道と通ずるところを感じて、面白いなあと思います。

また、ファンの間の文化も、まるで民俗学だなと思っています。

例えば「ヒプノシスマイク」という、男性声優18人によるラップバトルプロジェクトでは、キャラクターの上半身がプリントされたバスタオルがグッズとして販売されているんです。ライブ会場で、タオルを広げて自分の下半身とつなげるようにして写真を撮っているファンがいっぱいいるんですよ。

ヒプノシスマイク以外では同じようなグッズはないから、こうしたファンの行動も見られない。これって、まるでその地域だけに伝わる祭りみたいですよね。それが他のジャンルに波及していったら、またそっちで新たな文化が生まれていく。全国各地で似たようなお祭りが行われているのと似てるなあ、とも思います。

ーーまさに民俗学!考えてみると、推しの対象が色々いるというのも、神社ごとにいろいろな神様が祀られているようなものでしょうか。

「この推しが絶対!」という方もいるけど、推しの対象を増やしたっていい。こういうゆるさは、八百万の神様を信仰する日本と、親和性が高いと思っています。だから推し活は日本で活発なのかな、とも思っています。

ーーさまざまな時代の「人が何かを推すこと」を見知っている井口さんだからこその分析が楽しいです。今後思い描いていることはありますか?

今後もライフワークとしていろいろな神社さんを訪れていきたいですし、推し活の文化も見守っていきたいですね。その時どきで、私に観測できるものを見ていきたいです。

偏愛マニア探訪後記

これまで街歩きをして神社を見つけると、吸い寄せられるように立ち寄ってきました。

神社の歴史が書かれた看板などを読んでみるものの、難しい言葉が多く途中で断念することもしばしば。

ある時、井口さんとお散歩をご一緒したところ、これまで集めた御朱印や授与品、御札などをお見せいただきながら、神社の魅力や面白さをお話してくださいました。

「そうか、こういう入口から入っていけば、もっと神社と親しくなれるかも!」と、手がかりが見えたように思いました。

「街中で、お店の営業時間や立入禁止などを示す張り紙は、広く考えれば御札のような存在」

「神社で神様にお参りするのは、推しを尊ぶ気持ちのようなもの」

例えたり、何かとつなげたりしながら、神社のことを楽しくわかりやすくお話してくださる、井口さん。

一見とっつきづらかった神社が、一気に身近に思えてきます。

「推しと信仰」というテーマで、これからどんなものが井口さんの目に止まり、そこからどのような分析が広がるのかが楽しみです。

また神社&街歩き、ご一緒させてください!

※記事内の写真・イラストはすべて井口エリさん提供

取材・文/村田あやこ

路上園芸鑑賞家・ライター。街角の植物や路上にはみだす園芸に心惹かれ、その魅力をSNSやWeb、書籍などで発信中。2016年よりデザイナーの藤田泰実氏と路上観察ユニット「SABOTENS」を結成し、作品展示やグッズ制作なども行う。著書に『たのしい路上園芸観察』(グラフィック社)、『はみだす緑 黄昏の路上園芸』(雷鳥社)など。2021年よりフジテレビ『ボタニカルを愛でたい』に出演中。

instagram/@botaworks