フリーハンドで描く!【1級、2級建築士製図試験】

建築士製図試験の受験回数が2回目以上の受験者なら1級、2級製図受験者にフリーハンドでの作図練習を勧めている。

フリーハンドのメリットは?

製図板を使ったばあい横線・縦線と、作図を一度製図板で書きやすい手順に分解して作図する必要がある。一方フリーハンドの場合、手順に分解することなく、絵もしくは図として作図できるというメリットがある。

絵もしくは図として作図できるということは何かというと例えばりんご🍎をスケッチをする場合を考えてみよう。

大まかな手順は決まっているが、全体のバランスを見ながら書きやすいように自分の感覚で適宜修正しながらスケッチを描いていくだろう。これはフリーハンドで作図する場合でもいえることだ。書きやすい箇所から書き始めて、途中で居室の配置など作図途中に柔軟に修正しやすいというメリットがある。

全てをフリーハンドで描く必要はない。 部分的に管理者 ゾーンのみ もしくは 外壁を製図ばん内壁を フリーハンドというような柔軟な作図 方式が選べるのもフリーハンドだ。

フリーハンド+製図板を組み合わせ

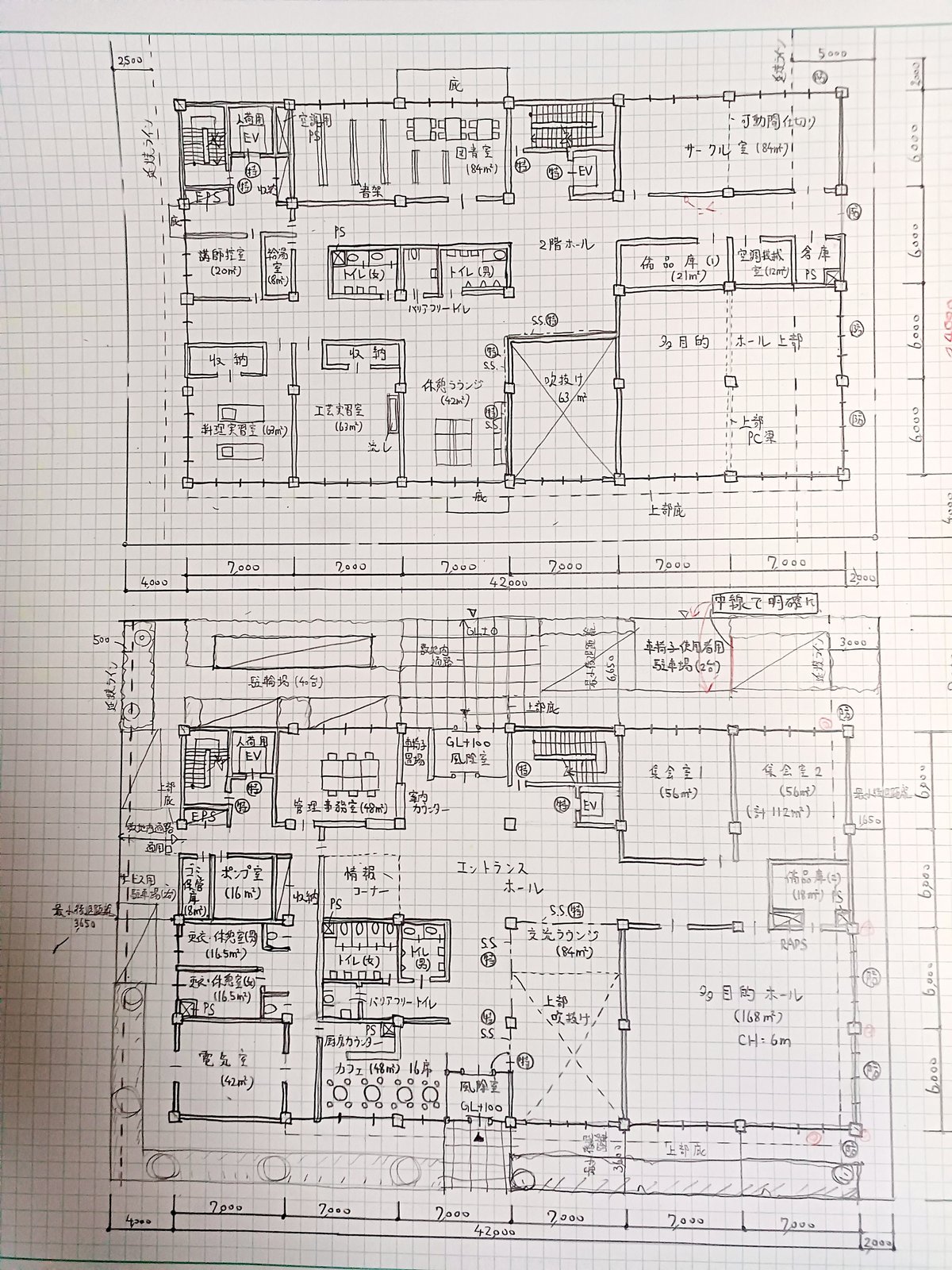

上記はフリーハンド+テンプレート、フリーハンド+製図板、の図面の参考例だ。フリーハンドで描けるようになると、柱などの躯体は製図板を使い、残りはフリーハンドで仕上げるという応用ができるようになる。ちなみに筆者はこのやり方で、早いときでエスキスから作図まで3時間半で仕上げていた。また、エスキースが完璧に解けてなくて、時間のタイムスケジュール上、作図移らなければならない時、エスキースをしながら作図をしやすいのも、フリーハンドの利点だ。 多くの受験生が直面していると思うが 完璧に 1/400の段階でエスキーズが完成しているという人は 少ないのではないだろうか 作図 途中に 修正に迫られる場面が 発生しするのが常た 。課題が発表されてからフリーハンドの練習をするのは勇気のいる決断なので、6か月前位からフリーハンド図面の練習を始めることをお勧めする。まずは階段廻り等製図ドリル(別記事参照)をフリーハンドで描いてみるのが、良いです。

線では無く、面でとらえる。

フリーハンドに慣れてくると要求面積を線では無く、面でとらえることに慣れてくる。これは少し伝わりにくいかもしれないが、

例えば10㎡の居室を作図をする場合を考えてみよう。

多くの人は縦、横2m × 横5mのように、線に分解した上で面積をとらえているだろう。一方フリーハンドに慣れてくると、直観的に10㎡の大きさをとらえることができ、エスキス及び作図時の面積調整を面として捉えることができるようになる。これは、フリーハンド講座で教えている4分割の考え方である。

フリーハンド 受験生の合格率は?

フリートハンド と製図版って書いた場合の受験生の合格率 はどちらが高いだろうか? これは某資格学校の 令和2年のリサーチであるが フリ-ハンド受験生の方が若干高い という結果が出ている。 少なくとも フリーハンド 図面を書いた場合、合格率が下がるということはないということだ。 気になる人は通っている資格学校で近年のフリハンド 受験生の合格率を教えてもらおう。

フリーハンドは楽しい

製図板に縛られる事なく図面を作図する事ができるため、道具の軽減になるというメリットがある。何よりもスケッチをしているように図面を描ける為、楽しいという事も付け加えておく。(実はこれが一番大きい要素だったりする)

一生使える技術を身につける。

時代錯誤の製図板ではなく、フリーハンドでかけるようになると、実務でも役に立つ一生モノの技術になるのだ。CADがCG AI

がどんなに発達しても、手が生み出しだ線というのは建設技術者にとって代えがたい財産になる。 私事になるが建設現場や施主との打合せで複雑な納まりや間取りをフリーハンドでスケッチをして、その場で問題解決し、信頼を勝ち取る場面に何度も経験してきた。

情報過多の時代に さらさらと流れ落ちる知識ではなく 自分 から生み出された 線が自分の 血肉となる それがフリーハンドだ、

フリーハンド塾

フリーハンドを動画で学べる講座及び

フリーハンドを学ぶ座学形式の半日講座を開催しています。

1級・2級建築士製図受験生が対象です。

下記講座の内容(一部)紹介です。

フリハン塾は線の引き方から始め半日で平面図まで作図できる内容となります。

■初級講座は下記の内容となります。

・シャープペンの実例紹介 (5分)

・フリハン図面実例紹介 (5分)

・線の引き方(太線、中線)の原理の説明及び作図(20分)

・フリーハンドでの柱の作図(15分)

・I字型、L型、T型、ロ型 作図(50分)

・管理者及び利用者階段の作図。(25分)

・管理者ゾーンの作図。(30分)

・平面図のトレース(120分)フリハンにおける寸法線の引き方及び、仮線 の引き方、作図途中でも柔軟に変更する原理の説明及び実習。

時間は目安となります。個人の進捗に合わせて調整します。

■中級講座は下記の内容となります。

対象: 初級講座を受けられた方、もしくは同等の実力を持つ方が対象となります。

・断面図の作図。(30分)

・4分割法作図の原理説明。(20分)

・エスキス及び1/400図面作成。(70分)

・平面図作成。(110分)

■上級講座は下記の内容となります。

対象: 初級講座、中級を受けられた方、もしくは同等の実力を持つ方が対象となります。エスキスから作図をフリハンで図面を1式仕上げる

6時間の講座となります。