デザイン史(概論)#10 フランス語圏の漫画のはしり〜ギュスターヴ・ドレの挿絵

はじめに(毎度の挨拶)

大学での講義をまとめて不定期に少しずつ記事にしていっています。

専門的になりすぎず、なるべく平素にわかりやすくなるよう、努めていきます。

しかしボリュームがあるため、いつ終わるかわかりません。(汗)

書いているうちに、授業では言えなかったことも盛り込めることに気づいたので、ゆるゆる進めていきます。

単独でも読めて、小分けにして、読みやすくなるようにしようかなと思います。

前回の記事

こちらの記事は、下の記事の続きになってますが単独で読んでもいただけます。

デザイン史がなかなか始まらない・・・

なかなか、一般的な「デザイン史」にまで到達しないのですが💦

一般的なデザイン史は、大抵、産業革命とウィリアム・モリスから始まるんですよね。しかしその前史を書いているといつの間にか#10まで来てしまいました。

さて、前回はイギリスの風刺雑誌『パンチ』を少し紹介しました。

元々は、フランスの風刺雑誌からインスピレーションを得て創刊されたものでした。

ギュスターヴ・ドレの挿絵

なかなか始まらないデザイン史ではありますが、今回は、フランスでの漫画(バンデシネ)の元にもなった、産業革命時の絵を取り上げていけたらと思います。

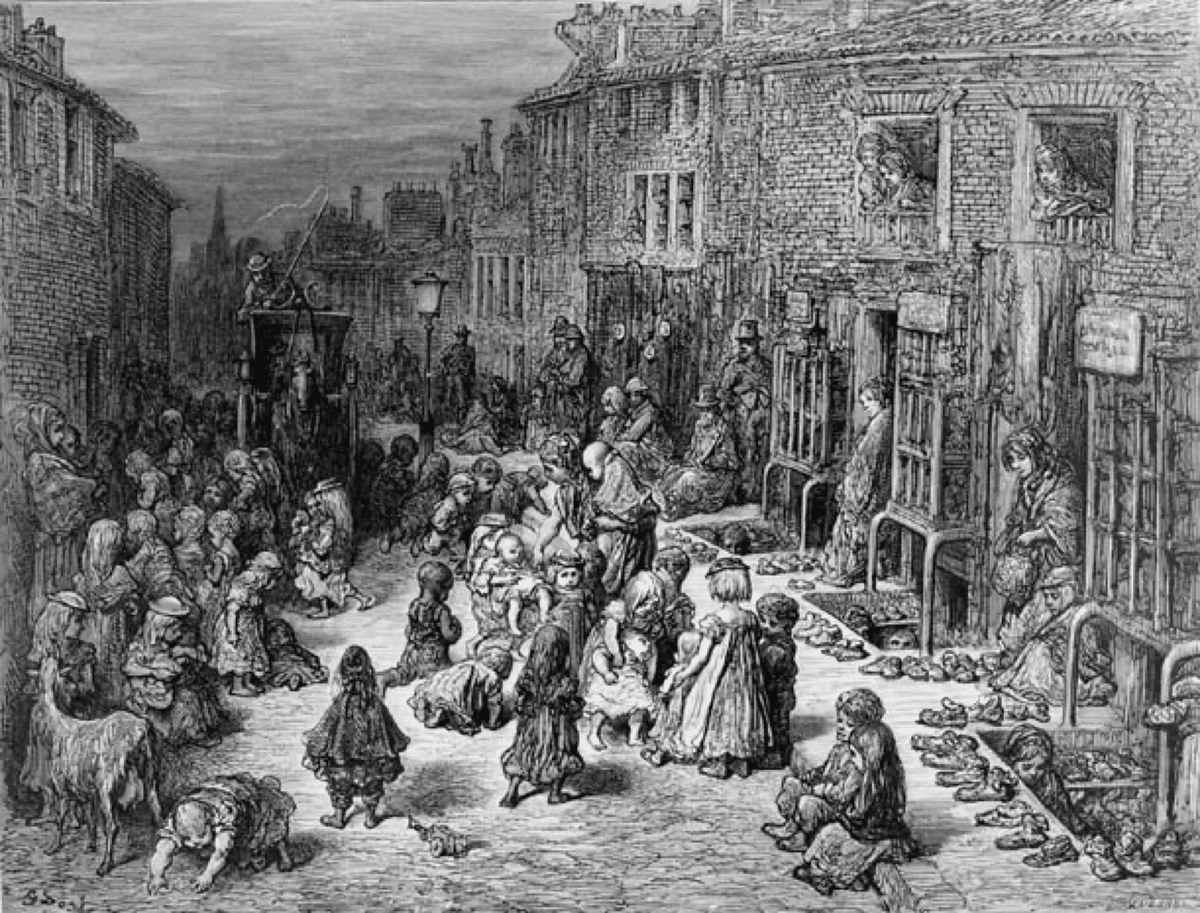

前回、雑誌『パンチ』による、産業革命後の都市の状況をご紹介しましたが、この時代にロンドンを描いたものには、ギュスターヴ・ドレの絵もあります。

雰囲気出ていますね!

長屋形式に連なった家々の前に座り込む人々、山羊?のような家畜、這いつくばって何かしている人・・・

この時期の大都市の貧民街を描いたものは他にもありますが、産業革命によって都市化が起こり、一般の人々の暮らしがどのようなものだったか、伝わる絵になっています。

これを描いたギュスターヴ・ドレは、フランスの画家であり、挿絵やイラストなどで当時非常に有名になった人です。

1832年生まれのドレですので、35歳ごろの写真ということになります。

彼は幼少の頃から絵を描いていて、12歳の時には自身のリトグラフの画集が地元の印刷業者から出版されたほどの才能の持ち主だったようです。その後パリに呼ばれ、15歳からすでに画家として活躍しました。風刺画なども多く描きました。

そして、非常に勉強家だったため、多くの歴史的書物の挿絵を描いています。

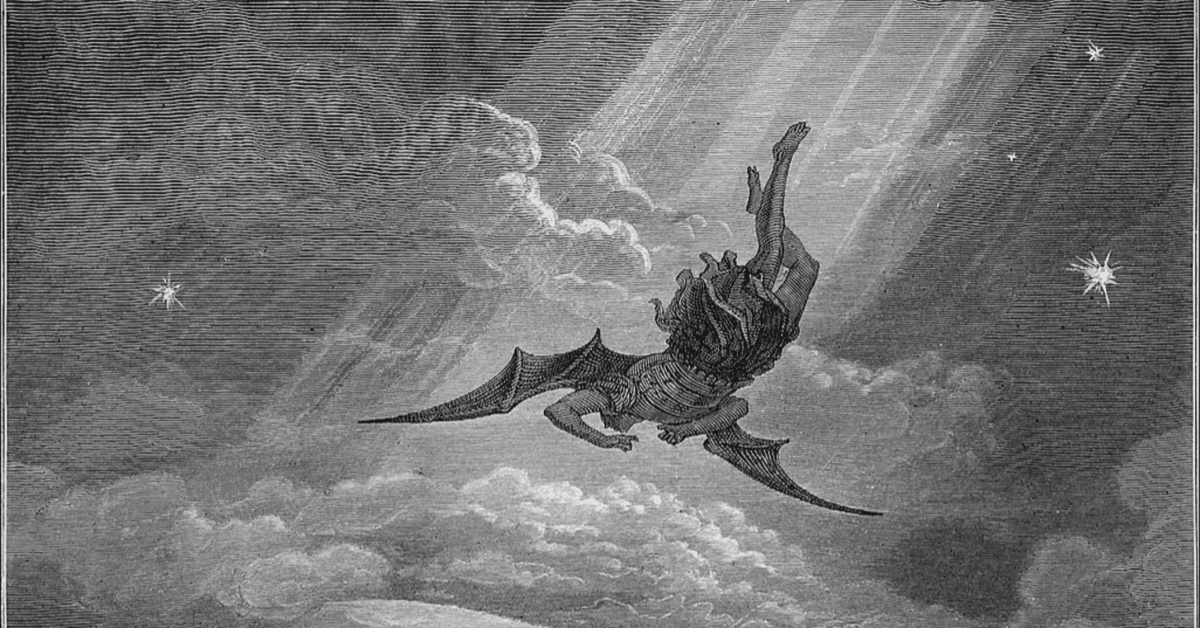

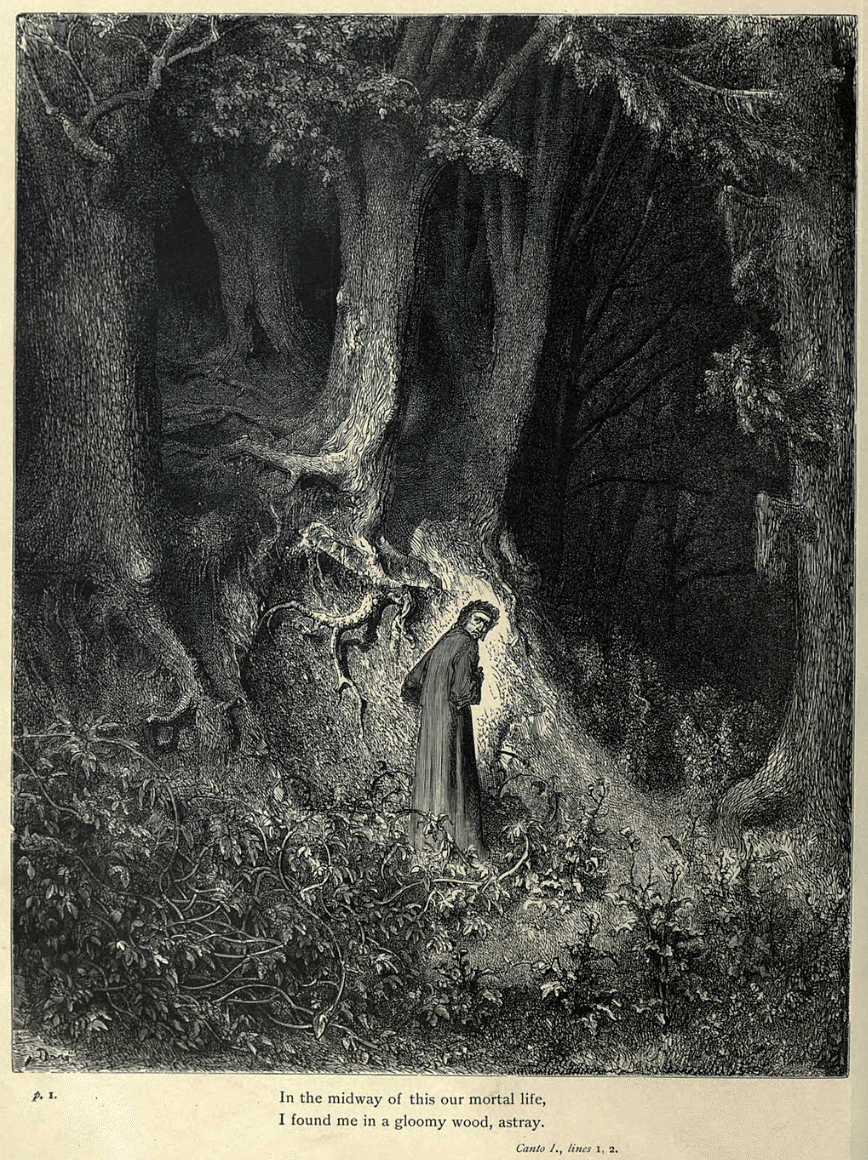

最も有名な挿絵は、13〜14世紀の詩人・政治家であったダンテ・アリギエーリによる『神曲』の挿絵です。

『神曲』は、聖書に次ぐ世界最大の古典と言われる超有名作。

主人公は著者自身であるダンテが、案内人ウェルギリウスに導かれて深い森の入り口から地獄そして煉獄を経て最後に天国へと辿り着き、初恋であり最愛のベアトリーチェに再会するというお話。

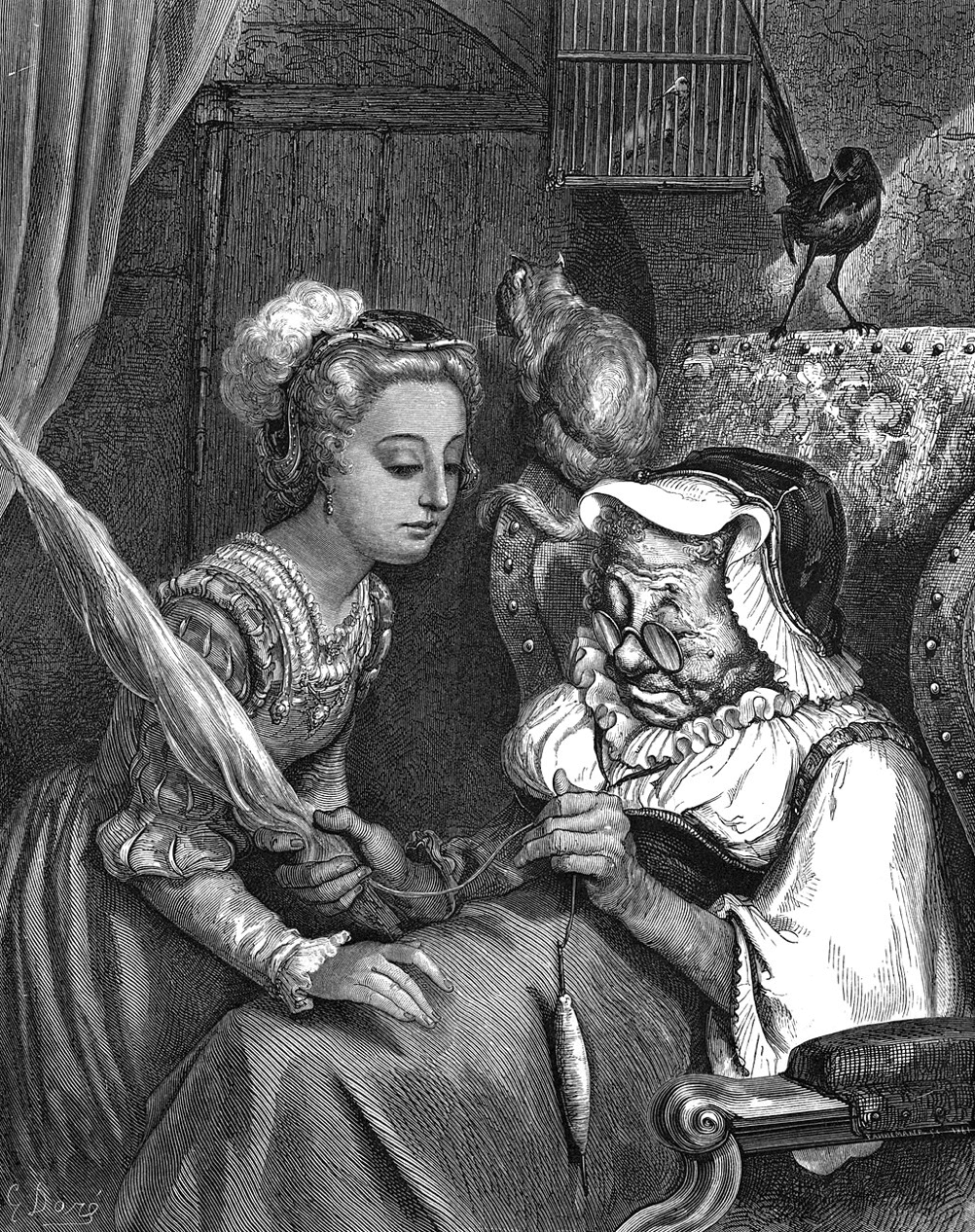

他にもたくさん想像力に溢れた挿絵があります。

頭巾というよりも、ベレー帽のような赤ずきんちゃん。

宗教的なテーマから童話に至るまで、さまざまな想像上のシーンを描いていて、面白いですね。

フランス語圏の漫画を指す”バン・デシネ”のはしり

そんなドレがクリミア戦争におけるロシアの風刺を描いた『神聖ロシア帝国の歴史』(原題:Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la sainte Russie)は、今でも出版されてる、イラストが多めの本です。これらのイラストは、残虐シーンではあるものの、どこかコミカルな絵となっていて、これが、フランス語圏の漫画を指す、バン・デシネ(bande dessinée)のはしりだと言われています。

こちらで少し中身を見ることができました。

音楽が平和なのですが、絵の内容は・・・・。

ドレの得意とした風刺画と歴史的な主題が見事にマッチしている?!

ものとなっていますね。

日本でもアニメや漫画は今や国を代表とする文化の一つでもありますが、フランスのバンデシネはまた違った潮流、この19世紀という時代にアカデミックな絵画とは別の流れで、このようなイラストが登場してきているのは非常に面白いことですね。