vol.6「患者申出療養は使い方が大事って話」

患者申出療養というのは、国内未承認の医薬品等を迅速に保険外併用療養として使用したいという患者さんの思いに応えるため、患者からの申出を起点とする新たな仕組みとして創設されたものです。ここで、「保険外併用療養費制度」という言葉を知らない人は、意味不明となるかもしれませんが、「先進医療」もこの「保険外併用療養費制度」の仕組みとなります。「先進医療というのは、評価療養の一つであり、厚生労働省が公的医療制度に入れるか入れないかを吟味している実験段階の医療技術のこと」という感じで説明していますが、これが保険外併用療養制度を表しているともいえます。医療技術の進歩スピードや公的保険制度への認可などに相当な時間を要するというケースがあると、患者さんの病気は待ってくれないわけで、特例的に、一定の医療行為についてルールを設けて、将来的な公的医療制度での対応等も見据えて保険外併用療養費制度として併用を認めています。

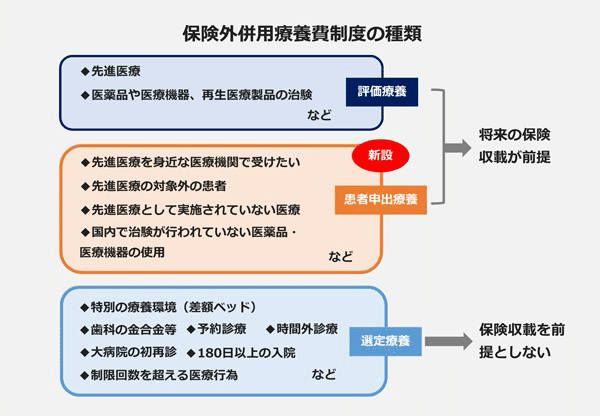

保険外併用療養費制度というのは、評価療養と選定療養に分かれるといいますが、患者申出療養は、このうちの評価療養の一つと考えると整理できます。評価療養とは、その名のとおり「評価する療養」ですから、公的医療制度に入れていくか否かを評価している療養です。他方、選定療養とは、保険適用への移行を前提としない、いわば上乗せの費用を負担して受けられる医療サービスのようなもので、私たちがよく知っている「差額ベッド(特別療養環境室料)」もこちらに該当します。

実は先進医療というのは、実施できるまでの審査期間が長いものもあって、3~6か月程度要するものもあるのですが、それが、患者申出療養では患者起点という点で審査にかかる時間が短いというメリットがあります。例えば、がんの患者さんが「日本で未承認の薬剤を使いたい」と申し出た場合、原則6週間以内に保険外併用療養制度として使用できるようになります。この場合、薬剤費は先進医療と同じく全額自己負担(ただし、民間保険に加入しているとそこでカバー)ですが、ほかの診療や検査費については保険適用されます。ただ、この制度はハードルもあるようで、「患者からの発信」ですからなかなか増えていないようです。厚生労働省によると、「令和3年6月30日時点で実施されていた患者申出療養の実績報告」をみると、過去5年間の実績で、患者申出療養の実績数は208人ということです。