第5回:小学生編|私の微妙な立場 アイデンティティ

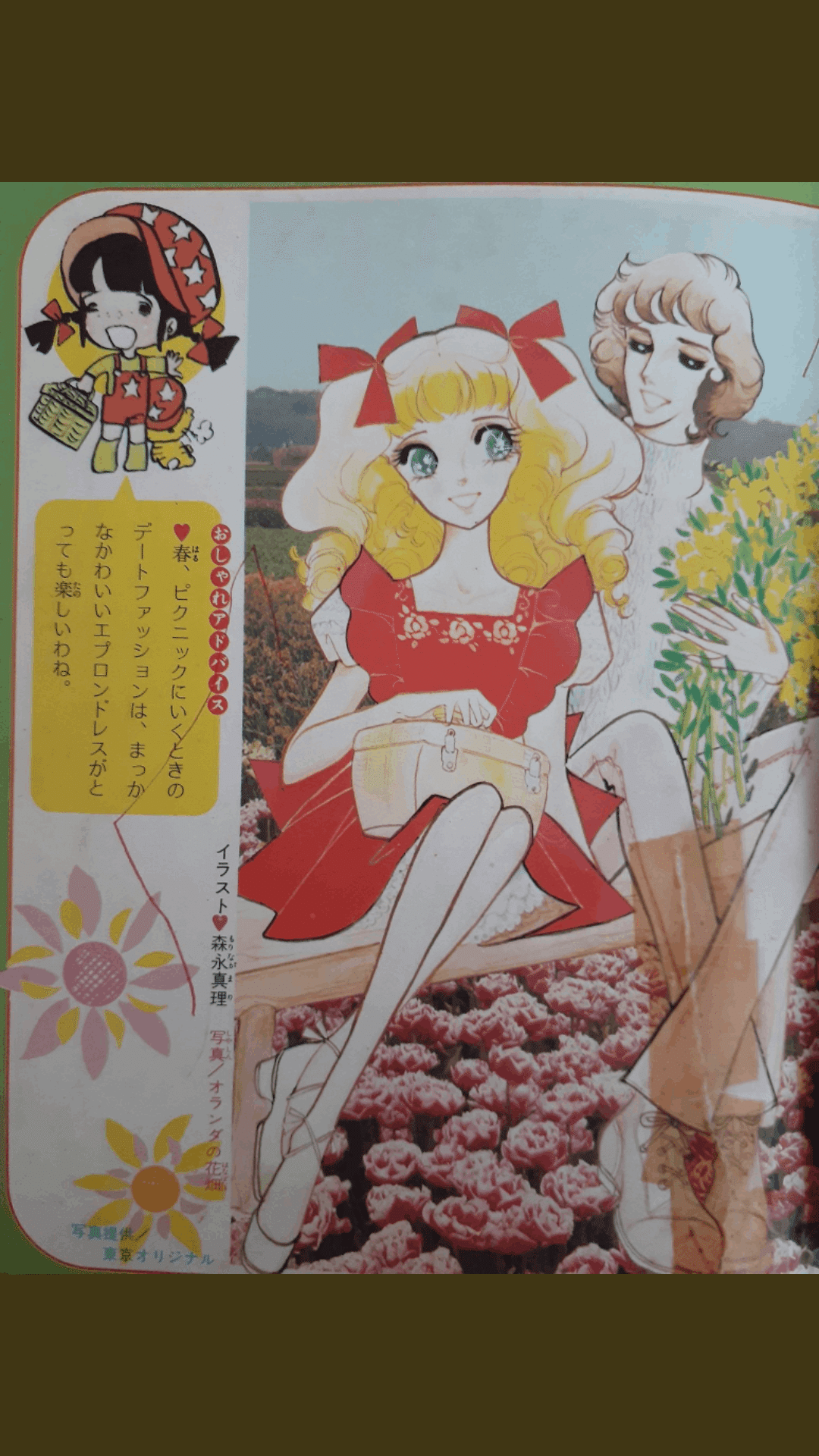

冒頭の写真は、昭和49年に小学館から出版された「ミニレディー百科おしゃれ入門」の表紙である。

幼少の頃、私は少年であるにも関わらず、少女漫画の様なメルヘンの世界に意識を向けていた。

そのせいか、私は綺麗な物や愛らしい物に夢中になり、女の子が着こなしている様な服装をしてみたいと思っていた。

けれど、神の戯れか男子に生まれてしまったので、残念ながら今生ではそのような願望も叶わないだろうと諦めていた。

そんな折、小学校3年生の時に同級生の女子達に、何気なくその旨を話したら、なんと服を貸してくれるというではないか。

欣喜雀躍とは、このことを言うのだろう。

幼少時の私を夢中にさせたおしゃれ入門。

70年代のファッションがいっぱいだ。

少年時代、この本から受けた衝撃の影響は物凄く、

50手前になっても私は長髪でベルボトム

ファッションで過ごしている。

(どうも家の父親は、そんな息子を見て

チンピラのように思っているようだ。)

私が母方の祖母から教わった教訓の一つは、

「おしゃれとは流行に流されることではなく、

自分に合った服装を着こなすこと」というものだ。

今になってみれば、明治生まれの祖母の教えは、

実に味わうべき深い言葉である。

そして翌日、女子達は私のために約束通り女の子の着る服を持ってきてくれた。

遂に、私は憧れていた女子のスカートやカチューシャを着用することができたのである。

私はその姿のまま、1時間目から5時間目まで殊勝に授業を受けていた。

その日はとても楽しかったので、翌日もこの風で行くことにした。

70年代ファッションといえば、ラッパズボンの

ベルボトム。当時のズボンの丈の決め方は、

靴の高さを考えて裾幅の広いベルボトムの

後ろを長めに前を短めにするというもの。

これはタイムボカンシリーズ、ヤッターマン2号

アイちゃんのベルボトムに見られるスタイル。

けれど90年代になると、このスタイルから

靴をすっぽり裾幅の広いベルボトムで覆ってしまう

スタイルに変わっていく。

このように同じベルボトムファッションでも

時代によって変わっていくのである。

しかし、現実は厳しい・・・。

翌日も私はこの女子の姿で授業に臨んだのだが、2時間目に担任の男性教師Sは、私に向かって「いい加減にしろっ!」と怒鳴ってきた。

まさに昭和の時代の教師の悪い風潮である。

けれど、憧れの女子のファッションを少し体験できた事は、私にとってはとても良い経験だった。

私はとても優しい同級生の女子達に恵まれ、このような貴重な体験ができた事を今でも神に感謝している。

もし、その女子達に理解力がなければ、私は白い目で見られ馬鹿にされていただろう。

けれどそのようなことはなく、私は自身の意志を貫き、女の子ファッションを楽しむことができたのである。

この時代、今の冬服のタートルネックセーターを

「とっくり」セーターと言っていた。

今になってみると、「とっくり」と言うと

言葉の響きはダサく感じるかもしれないが、

タートルネックは「亀の首」でしょ?

横文字の響きはそれらしく聞こえるけれど、

言葉の意味で言えば「?」ではないかしら。

もちろん他の同級生の男女からは、恐らく「?」だと思われていただろうが、私は人からどのように思われようとそのようなことは気にしない。

何故なら、人が何かを思うとき(又は言うとき)、それらは一過性のことだからだ。

故に、その時期を過ぎてしまえば、人はそのことを忘れてしまうからである。

また、人間とは面白いもので、人目を気にせずに行動しているうちに、「その人はそういう人だ」という認識を、周りの人が持つようになるものだ。

恐らく、私の性格は日本人でありながら、どちらかというと外国人的な性格なのかもしれない。

いつもはっきりと物を申して、多くの同級生の男女や担任とぶつかってきた。

それは私の我が儘からではなく、周囲との意見の相違から起きたことである。

例えば、同級生達は「先生がこう言ったからそれをする。」という。

それに対して、私は「自分が決めたことではないから、それには従わない。」という。

このような経緯で、私は同級生達や担任の先生とぶつかってきた訳である。

それは、先生や学校が決めたことではなく、「生徒間で話し合って決めたことならそれに従う」というのが私の言い分だ。

例え、私の意見が多数決で負けたとしても、民主的な形で彼らの意見が勝ったのならばそれに従うということである。

私は、このように多くの同級生の男女と激しく揉めてきた。

だからといって、それで人間関係がダメになったという訳ではない。

その後も普通に放課後友人の家や公園で仲良く遊んだし、私の誕生日会も開いてくれた。

このように、人間は自己主張してぶつかったとしても、意外と人間関係は何とかなるものだ。

故に、人と揉める事をさほど心配しなくても良い。

社会人になってからも「他に迎合しない」という私の生き方は変わらないが、面白いことに、喧嘩した男女とはその後とても仲良くなっている。

これらのことから言えるのは、喧嘩した事によって言いたい放題言うことにより、お互い気心が知れるからだ。

私の推測が正しければ、そういうことだ。

今の日本人の悪い傾向は、相手との衝突を避けることばかり意識して、その結果、全く自分も相手も成長できなくなってしまった、ということである。

黙っていることは、決して美徳ではない。

ただ単に臆病な人間がそう思い込んで、現実を避けているだけである。

霊的にいえば、迎合は進化に繋がらない。

私達がこれからの新時代に向かっていくに当たって、お互いが心から思っていることは勇気を持って主張し、しっかりと話し合うことが大切である。

また、その議論の中における多様性の中の和合を目指していくことが、私達には必要なのではないだろうか。

特に、日本人には、このような姿勢が必要であると思う。