多拠点居住Meetupでのまなび

どこまでいっても人間は動物であり、人間は人間である。

by Fukutaro Noguchi(人類学者もどき 1997-)

冒頭にまとめを置いときます。

読んでここに戻ってくればわかるんじゃないでしょうか。

ひさしぶりの多拠点生活MeetUpでした。

🔔本日開催🔔 #takyoten

— 【5月15日(金)】多拠点居住Meetup🏘🎒【オンライン開催】 (@takyoten) May 15, 2020

19時半から、多拠点生活やってる人&オススメ地域の人が12名、登壇します!

📎Facebookhttps://t.co/HueaPVslNF

📎Peatixhttps://t.co/2Fc1P5QTJB

多様なライフスタイル、多拠点ライフをやってる人々のライトニングピッチ。

昨年にも何度かやっていて、久しくオンラインで開催でした。

第1部は、アドレスホッピングや、ライフスタイルを実践する人たち。

第二部はそんな人たちをサービスや拠点で受け皿を持つひとたち。

第三部はオフライン→オンラインへどう変化したかとう文脈を持つ人たち。

イベント自体はバタバタだったものの、やっぱり楽しかったです。

別の話だけどオンラインイベント設計力がなかなかおもしろかった。

メッセンジャーで登壇者をつくり、zoomで第1部の人登壇、画面シェアをしたりして話し、その部のひとで座談会

Youtube/Facebook/Twitterでライブ放送をし、視聴者は別のzoomの部屋で一緒におしゃべりしたりチャット交わしながら見る

とういもの。結構テクニカルな部分の管理が大変ではありつつも、面白いユーザー体験でした。

とにかく、一緒に作ってくれた人たち、参加してくれた人たち、視聴してくれた人たち、素敵な時間をどうもありがとうございました。

コロナでアップデートされる感覚

さてさて本題。

アドレスホッピングや多拠点、バンライフなどをやってる人たちのスタイルをそれぞれ聞くのも楽しいのですが、今回はコロナにより、また少しずつみんなの生活様式も変化していた。

僕は福島県で社会人になり働き始め、移動を自由に謳歌していた人もそれぞれの場所で、適応してスタイルを獲得していて、それをシェアしてくれた。

そこでそれぞれ感じる「価値」というものを思い思いにシェアしてくれてたのだが、みんな感覚がアップデートされたり、言語化されていたのが面白かった。

生活に移動を取り入れることが価値なのであって、移動することをアイデンティティにしているわけではない。

あくまで手段ということは、気をつけられたし。

昨日の僕は先日書いたnoteを元にして話しました。

僕の感覚値の変化と伝えたいこと。豊かさを問いたい

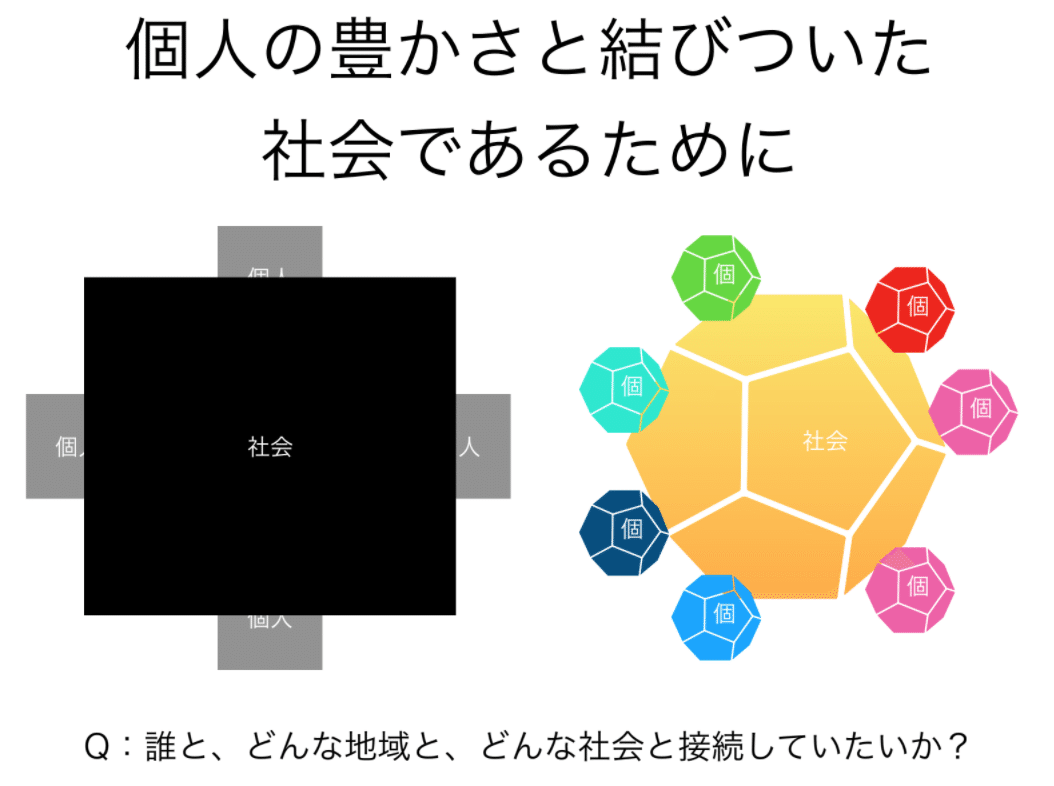

個人は多面体化し、アドレスホッピングや、「住」におけるサービスの発展など、多面体であり、多様性を需要する社会になってきた。

今持つべき問いは、どんな自分でありたいのか、そのために誰と、どの地域と、どんな社会と自分の面を接続させていたいのか??

ここにあるんじゃないかと思う。

ソリッドな社会の中にこれまたソリッドな個人を適応していくのは過去の話で、「多様性のある社会の上に多面体化した”分人”の面が社会と接続されている状態」が”豊かさ”を作ってくれるんじゃないか。

僕の例で恐縮だが、特に学生時代アドレスホッピングをしていた時に出会ったオトナたちは、ちゃんと”社会を活用している”ことでらしさを持っていたし、彼ら彼女らは”多面体”で一元的な価値の中に生きていなかった。

まず自分がどうありたいか、というハートドリブンに生きている。

とはいっても夢の国の住人でもないから、どうやって自分の価値を生んで食べていくか、というものを模索していた。

情理と合理のバランスが上手な人達だと思う。

合理一辺倒でハートを無視したやりかただと、サスティナブルじゃない。

働くと住むがあって生活する。両軸でアップデートされねばならない。

「住」は2018年ぐらいから、自由になり始めた。

僕はだいたいのサービスを体験したり関係があるのだが、これからの時代にとても合っている。

これからさらにサービスが拡大したり、新しいものが産まれてきて、そもそも何を持ってして豊かなんだっけ??という問いに気づき始めた21世紀の問いに対し、良い答えをもたらしてくれるだろう。

どのサービスを使って、どんな地域で、どんなライフスタイルで暮らすのか。これを選べる時代はすぐそこに。

「働」の重すぎてビクトもしなかった諸々の問題もはからずも、今回の世界的パンデミックで大企業も中小/ベンチャーも都市も地方も淘汰と変容を経験した。

両軸がゆっくりだけど回り始めた。

豊かさの問いを持ち、自分で主体に考え、選択し始める人も増えた。

これは喜ばしきことだなと思いました。

ホッパーの始祖的な市橋氏をはじめとする先駆者たちの変化

物理的にアドレスホッピングが可能かどうかじゃなくて、精神的にちゃんと社会と接続されているか、役割を作れるかが次の課題。

— ふくたろう🐣カルチャーxコミュニティデザイン (@fukutaros) May 15, 2020

ただの消費的な旅行じゃなくて、行った先々の地域コミュニティにつながって、生産し、一緒に創る側にまわるのが次のフェーズ。

先駆者たちは気づいてんだなぁ

いわゆる「ノマド」との違いが感覚的なものから、言語化され始めた。

現代的意味でのノマドは浮遊した、その地に足をつけずに軽々とPC一台で世界を股にかける。

アドレスホッパーは観光客ともちょっと違う。

完全に地元の人ともまた違う。

なんだろう。みんな模索してる。

たぶん、今回登壇してくれた先駆的にやってた人たちはだんだんと気づいている。

今世の中に出回っている「関係人口」的なものに近い。

市橋氏のツイートからもわかるように、都市はもはや機能でしかなく、

移動し、環境が変わることの刺激と、消費の楽しさは天井がある。

自分がちゃんと”Home”と思える場所にどっぷりとまでは行かずとも根をはり、社会的な役割を持ち、生産する側にまわることの心地よさに。

それが表象したものの一つに、今回市橋氏は新しくリリースした、生産者と直接繋がれるサービス"Hopeto"の話をしていたり、サウナづくりに携わっていた話をしてくれてた。

僕も福島県の南相馬で、一度は原発の避難指示区域になり、人口ゼロになった町を創るフェーズを中心的に担う会社で働いてる。

生産は大変だけど、それと同時に無限の楽しさがある。

僕が一度アドレスホッピングに飽きて定住したのも、消費的な虚しさを感じたからかもしれないし、他の人達も、もうすこし一箇所にじっくりといてみよう。という意見が散見された。

そうやって、おのおのが地域や社会に接続され、アドレスホッパーが根無し草でなく、社会的意義とアイデンティティを形成していた。

人間は「動物」であり社会的なものだよね。

だんだん冒頭の意味がわかってきたんじゃないか。

人間は肉体的にはもう数万年進化してないので、ここ70年ぐらいでできた都市という人口空間にいるのは結構肉体的にはヤバいんだと思う。

ガス、音、光の刺激、指数関数的に流通する情報量。

そしてそれを取り込めるスマートフォン。

いや、そりゃシンプルに疲れますがな。田舎にいくとどうしてリラックスっできるのか??

**

それは人間も所詮動物の一種類でしかなく、都市空間で生きることに最適化されてなく、自然空間で生きることを前提としていているのだろう。**

もう一つ思うのは「人の間」と書いて人間。

社会的動物ゆえ、地理的か、コミュニティか、なんかしらに接続されているのが健全な生き物なんだな。

「働」ありきの住じゃなくて住(広くライフスタイルという意味)ありきの「働」のほうがいいことに21世紀は気づいてる。

中央集権的でなく、分散型のほうが健全なことにも気づいてる。

「そうはいってもなぁ」というモヤモヤを抱えてる人は多いだろう。

気づいているだけじゃ社会は動かない。

社会を変えるのは一人ひとりの意思だ。

まとめ

選択可能な時代になったからこそ、自律的に考えて選びたいですね。

ここ1ヶ月ぐらい、比較的ゆとりができた時間を過ごせたので、自分の事を考えたり、身の回りの整理などができたのではないでしょうか。

FBなどでも、自分の生き方を転換させたり、節目にしている人たちもちらほら見かけました。

社会のための個人じゃなく、分人としての自分がベストだと思える接続先を常に模索したいですね。

いいなと思ったら応援しよう!