クラウドエンジニアの世界を完全攻略【読者限定のプレゼント企画を実施中!】

本マガジンは主にスマートフォンでの読書体験を考慮して最適化されています。

そのため、他のデバイスで読まれる際には画面サイズや機種による制約により、レイアウトが崩れることがあるかもしれません。

登場人物

ここからは、弊社のメンターサービスを通じて業界の専門家へOB/OG訪問した内容をもとに、本書を進めていきます。

このプロセスを通じて、読者の皆さんが業界理解を深められるようにします。

コンピューターサイエンスを専攻する大学生、神山一止さんは、データサイエンスと機械学習への情熱に加え、近年深刻化するサイバー攻撃の脅威に関心を抱き、クラウドセキュリティエンジニアを志望しています。

大学でのプロジェクトやインターンシップを通じて培ったデータ分析や機械学習モデル構築の経験を活かし、クラウド環境におけるセキュリティ上の脅威を検知・分析し、安全なデジタル社会の実現に貢献したいと考えています。

神山さんは、AWS、Azure、GCPなどの主要なクラウドプラットフォームにおける実務経験または学習経験があり、データ分析、機械学習モデル構築、異常検知システム開発などの経験も豊富です。

さらに、ネットワークの脆弱性診断やセキュリティ対策にも意欲的に取り組み、セキュリティ技術に関するオンラインコースやワークショップにも積極的に参加しています。

チームワーク、コミュニケーション能力、問題解決能力、継続的な学習意欲も高く、将来はクラウドセキュリティエンジニアとして、高度なセキュリティ対策を設計・実装し、企業や社会の重要な情報を守りたいと考えています。

神山さんは、データ分析・機械学習スキルをクラウドセキュリティ分野でどのように活かせるか、セキュリティ業界におけるキャリアパス、特にクラウドセキュリティエンジニアとしての成長戦略、就職活動に向けた準備、特にアピールポイントや自己PRの方法などについて、経験豊富なプロフェッショナルからの具体的なアドバイスや情報提供を求めています。

神山さんは、サイバーセキュリティ分野への情熱と、データ分析・機械学習スキルを活かしたいという強い意志を持っています。

経験豊富なプロフェッショナルからの具体的なアドバイスや情報提供は、彼のキャリア形成に大きな影響を与えるでしょう。

経験を実務に応用する方法を模索しており、経験豊富なプロフェッショナルから学ぶ機会を求めており、メンターから専門的な話を聞きたいと考えています。

草間雄介さんは、2016年にボストン コンサルティング グループでテクノロジーコンサルタントとして輝かしいキャリアをスタートさせた後、2024年に新たなチャレンジとしてRCDコンサルティングへと移籍しました。

テクノロジー分野における深い専門知識と豊富な実践経験を背景に、リスク管理体制の構築チームにおいてチーフリスクオフィサー(CRO)として活躍しています。

草間さんの主な責務は、企業が直面する様々なリスクを特定し、それらを評価することに基づき適切な対応策を策定することです。リ

スクヘッジ、リスク回避、リスクコントロール、リスク移転など、多岐にわたるリスク対応策の実行において重要な責任を担っています。

彼のこの分野での豊富な経験と専門知識は、RCDコンサルティングがクライアント企業のリスク管理体制を強化する上で不可欠です。

草間さんは、常に最新のテクノロジー動向を追い、それをリスク管理の観点からクライアント企業に適用する方法を模索しています。

その結果、彼はクライアント企業が市場の変化に柔軟に対応し、競争優位を維持するための戦略を提供することができます。

RCDCを運営する鎌田のプロフィールは編集後記に記載しています。

ここでの役割として、8年以上のキャリアカウンセリング経験を活かし、学生たちの視野を広げ、将来のキャリアについてより明確な理解を持てるよう導きます。

PHM(実践編)

以下は、パーソナル・ヒストリー・メソッドを利用して自己分析を行った結果です。

PHMを通じて過去の経験や自己認識がどのように自身の現在と未来に影響を与えているかを明らかにしています。

各記述は200文字以内に収まるように簡単に書いています。

1.重要な出来事の記録

幼い頃からコンピューターに触れる機会が多く、プログラミングの魅力に取りつかれました。

中学生の頃には独学でウェブサイトを作成し、高校では情報系の部活に所属して技術を磨きました。

大学ではコンピューターサイエンスを専攻し、データ分析や機械学習の面白さに夢中になりました。

特に、サイバー攻撃に関するニュースに触れる中で、セキュリティの重要性を痛感し、自分のスキルで社会に貢献したいという思いが強くなりました。

2.感情や反応の分析

l 幸せを感じたこと

大学2年次に参加したハッカソンで、チームメンバーと協力して開発したアプリケーションが入賞した経験は忘れられません。アイデアを形にし、多くの人に使ってもらえる喜びを感じ、開発の楽しさを再認識しました。

l 他人に貢献したこと

大学近くの商店街のウェブサイトをリニューアルした際には、自分のスキルが地域活性化に役立つことを実感し、大きな達成感を得ました。

l 恩を感じたこと

研究室の教授には、研究テーマの選定から論文執筆まで、親身になって指導していただきました。

教授の熱意と知識に触れ、研究者としての姿勢を学びました。

3.学んだ教訓の特定

l やりたくないこと

人前で話すことやプレゼンテーションは苦手です。

緊張してしまい、自分の考えをうまく伝えられないことが多く、悔しい思いをしました。

l 自分の中で苦手ではないこと

新しい技術を学ぶことや、複雑な問題を解決することは好きです。

粘り強く取り組み、解決策を見つけた時の達成感がモチベーションにつながります。

l 人と比べて得意なこと

論理的思考力と分析力には自信があります。

物事を客観的に捉え、問題の本質を見抜くことができます。

4.現在の自己との関連付け

l 過去のエピソード(アルバイト・インターン・ガクチカ)

アルバイト: 書店でのアルバイト経験を通じて、コミュニケーション能力や接客スキルを磨きました。

インターン: IT企業でのインターンシップでは、実務を通して技術力を向上させ、チームでの開発経験を積みました。

ガクチカ: データ分析の研究を通じて、問題解決能力や論理的思考力を養いました。

5.未来への展望

l 自己PR(あなたってどんな人?)

私は、データ分析と機械学習のスキルを活かして、クラウドセキュリティ分野で社会に貢献したいと考えています。

粘り強く問題に取り組み、論理的な思考で解決策を見出すことができます。

これまでに培った技術力と経験を活かし、安全なデジタル社会の実現に向けて挑戦し続けたいと思います。

コミュニケーション能力やプレゼンテーションスキルも向上させ、チームの一員として積極的に貢献できるエンジニアを目指します。

神山さんの適職は、データ分析や機械学習のスキルを活かし、セキュリティ分野で社会貢献したいという強い思いから、クラウドセキュリティエンジニアが最も適していると考えられます。

特に、クラウド環境における脅威検知・分析やセキュリティ対策の設計・実装などの業務に携わることが、神山さんのスキルと志向に合致しているでしょう。

クラウドエンジニアとしてお勧めできる会社としては、以下のような企業が挙げられます。

大手クラウドプロバイダー

AWS、Azure、GCPなどの大手クラウドプロバイダーは、セキュリティ分野に力を入れており、クラウドセキュリティエンジニアとしてのキャリアを積む上で最適な環境です。

大規模なクラウドインフラのセキュリティ対策に携わることで、高度な技術力と経験を積むことができます。

セキュリティ専門企業

セキュリティ専門企業では、様々な企業のセキュリティ課題解決に携わることができ、幅広い知識と経験を積むことができます。

特に、クラウドセキュリティに特化した企業であれば、神山さんのスキルと志向に合致した業務に携わることが可能です。

SIerやコンサルティングファーム

SIerやコンサルティングファームでは、顧客企業のクラウド導入やセキュリティ対策プロジェクトに参画することができます。

様々な業界のセキュリティ課題に触れることができ、コンサルティングスキルも身につけることができます。

具体的な企業としては、以下のような企業が考えられます。

Amazon Web Services (AWS)

Microsoft Azure

Google Cloud Platform (GCP)

トレンドマイクロ

ラック

NTTデータ

アクセンチュア

これらの企業以外にも、クラウドセキュリティ分野に力を入れている企業は多数あります。

神山さんのスキルや志向に合った企業を見つけるためには、積極的に情報収集を行い、企業研究を進めることが重要です。

また、就職活動に向けては、自己PRの中でデータ分析や機械学習のスキルをどのようにセキュリティ分野で活かしたいかを具体的に伝えることが重要です。

過去の経験を振り返り、問題解決能力や論理的思考力をアピールすることも効果的でしょう。

さらに、コミュニケーション能力やプレゼンテーションスキルの向上にも積極的に取り組み、チームの一員として貢献できることをアピールすることも重要です。

それぞれの業界について深く知りたい方は、、 “ 就活生のための業界・職業・職種研究“シリーズの紹介 ” で紹介した方法を活用しましょう。

業界の動向や企業情報、具体的な仕事内容など、役立つ情報が満載です。

あなたの興味とスキルを活かせる場所が、きっと見つかるはずです。

興味があれば、それぞれの企業の具体的な職種やインターンシップ・プログラムについてさらに調査してみると良いでしょう。

それでは次のセッションは、就活を無双する人がもつ共通の特長と題して内定を複数社から勝ち取るために大切な要素をご紹介したいと思います。

業界研究を始める前に知っておくべきこと

業界研究を始める前に、まずは自分の興味や目指すキャリアパスを明確にします。

これに基づいて関連する業界や職種を特定することが重要です。

次に、業界の基本構造やトレンドを理解するための信頼できる情報源を探し、それらを活用して効率的に研究を進めましょう。

業界研究を始める前に、何を知っておくべきですか?

まずはPHMから、あなたの興味や目指すキャリアパスを明確にしましょう。

それに基づいて関連する業界や職種、次の段階で企業を特定することが重要です。

その後はどう進めるべきですか?

業界の基本的な構造やトレンドを理解するための情報源を探してください。

私がM&Aなどの仕事で一次情報を得ているのは、企業の公式発表からです。

“業界研究”という意味では、どちらの場合もリスクを軽減し、より有利な選択をするための基礎となります。

重要なのは、まず自身の興味と目指すキャリアパスを明確にすることです。

これにより、関心のある業界や企業を特定し、効率的に研究を進めることができます。

その後は、業界の基本構造や現在のトレンドを把握するために、信頼できる情報源を探し、それらを活用することが重要です。

このアプローチにより、就活生は具体的かつ戦略的に業界研究を行い、その結果を自分の就職活動に活かすことが可能になります。

ここでいう一次情報とは、その情報源が直接体験や調査、実験によって得られた情報のことをいいます。

一次情報は、その情報源に直接かかわりを持つ人によって得られた情報であるため、信頼性が高いという特徴があります。

また、一次情報は、その情報源の視点や考え方を知ることができるという特徴もあります。

二次情報とは、一次情報を加工・編集して、誰にでもわかりやすく伝えるために作られた情報のことをいいます。

つまり、二次情報は、一次情報をもとに作成されたものであるということです。

二次情報は、一次情報よりもわかりやすいという特徴があります。

しかし、二次情報は、一次情報をもとに作成されているため、一次情報の信頼性を損なっている可能性もあることに留意しましょう。

第1章 業界研究と早期化するインターンシップ

さて…業界研究とは何でしょうか?

「研究」という単語が出てきて戸惑う方がいるかもしれません。

しかし、業界研究は、単純に業界に関する知識を詰め込むことではありません。

就活における定義づけとしては、志望する業界についての理解を深めることを指します。

業界研究を行うことで、業界の構造や動向、求められるスキルや知識などを把握し、自分の適性や能力と照らし合わせることができるでしょう。

業界研究を行う際には、以下の方法が有効です。

本章を通じて、業界の特徴をより具体的に理解する手法について説明します。

業界研究の重要性と目的

就職活動を始めるにあたり、志望する企業だけではなく、その企業が属する業界に関する深い理解を得ることが非常に重要です。

業界についての知識を深めることで、面接時の回答に説得力を持たせることができるだけでなく、自己PRや志望動機をより具体的に表現する力が身につきます。

また、将来のキャリアパスを考える際にも、業界のトレンドや成長性を理解していることは大きなアドバンテージとなるでしょう。

このように、業界研究は就職活動の内定獲得に不可欠なステップであり、自分のキャリアを考える上での重要な基盤となります。

鎌田さん、なぜ業界研究が就活にとって重要なんですか?

それは業界研究を通じて、企業がどのような環境で活動しているか理解することができるからだと思いますよ。

それは、業界や企業でどのように貢献できるかを考える上で不可欠な要素になります。

目的は具体的に何ですか?

目的は、自分のキャリアと業界の方向性を合わせることにあります。

業界の動向を知ることで、自分がどのようなスキルや知識を伸ばすべきかがわかります。

また、面接での質問への対応力も高まるため、業界研究は就職活動において重要な役割を果たします。

効果的な情報収集方法と資料の活用

このセッションでは、効果的な情報収集方法とその情報を活用する具体的な手順を解説します。

業界ニュース、専門誌、公式統計、企業の年次報告書といった多様な情報源から、どのようにして価値あるデータを抽出し、それを自己PRや面接で活かすかを詳細に説明しています。

このガイダンスを通じて、あなたは自身の市場価値を高め、より効果的な就職活動を展開することが可能となるでしょう。

効果的な情報収集方法とは具体的に何を指しますか?

情報源は多岐にわたります。

業界のニュース、専門誌、公式統計、企業の年次報告書など、一次情報が基本になります。

それらから得られるデータや分析を活用して、業界の現状や将来の傾向を分析することが重要です。

その情報をどのように活用すればいいですか?

重要なのは、これらの情報から得られるデータや分析を活用し、業界の現状や将来の傾向を理解することです。

得られた情報を整理し、分析することにより、自己PRや面接でのディスカッションに活かすことができます。

次章の「第2章 企業分析とグルディス・OB/OG・Webテスト対策」“ ファンドマネージャーが活用する企業分析の手法 “ で解説するメソッドを用いて同業他社の情報も含めて分析することで業界の概観が掴めてくるはずです。

このプロセスを通じて、業界への深い理解を示すことが可能になり、就職活動における競争力を高めることができるのです。

インターンシップに出席するべきか?

インターンシップは多くの学生にとって重要なキャリア形成の一環です。

しかし、その価値をどのように評価し、選択すべきかは複雑な問題です。

このセクションでは、インターンシップの利点と欠点を検討し、それが個々のキャリア目標にどのように適合するかを探ります。

インターンシップに参加することで得られる実践的な職場経験は魅力的ですが、無給で長時間働くのは正直厳しいです。どう思いますか?

確かに、インターンシップには財政的な負担が伴うこともありますね。

しかし、貴重な業界のネットワークを築く絶好の機会でもあります。

それによって将来の就職活動が有利になる可能性も高いですよ。

その通りですね。ただ、インターンが必ずしも就職に直結しない場合もあると聞きます。

それでも経験として価値はあると思いますか?

もちろんです。インターンシップは、自分のキャリアにとって意味のある経験かどうかを判断する良い機会です。

自己理解を深め、将来の職業選択に役立てることができます。

状況に応じて最適な選択をすることが大切です。

第2章 企業分析とグルディス・OB/OG・Webテスト対策

第2章では、企業分析を中心に、IR資料を基にした企業分析の方法について詳しく説明します。

企業の財務状況や経営戦略を理解するための具体的な手法や、実際のIR資料の活用方法を紹介します。

次に、グループディスカッションの対策について取り上げます。

実際のグループディスカッションの流れや評価ポイントを解説し、効果的な議論の進め方やリーダーシップの発揮方法を具体的に示します。

さらに、OB/OG訪問やリクルーター面談についても触れます。

これらの活動を通じて得られる情報や人脈の重要性、実際の訪問や面談でのマナーやメールによるアポイントについてサンプルを提供します。

最後に、Webテスト対策についても一般的なWebテストの種類や対策方法、効率的な勉強法について具体的に説明します。

この章を通じて、選考プロセスを有利に進めましょう!

IR資料分析のメリット

就職活動において、企業のIR資料を効果的に活用することは、その企業の財務状況や経営方針を理解し、自分のキャリアにどのように関連するかを見極めるために非常に重要です。

このセッションでは、IR資料の見方とその分析の仕方に焦点を当て、具体的な活用方法を説明します。

IR資料って具体的に何を見ればいいんですか?

主に中長期経営計画など、経営の方向性だけでいいでしょう。

これだけでも市場と業界の理解が深まると思います。

企業のWEBサイトを細部まで見ることも悪いことではないですが、情報が古くなりがちですし、他の就活生も確実にみていると考えれば、差別化できていませんよね。

確かに…いろいろ調べていると時間ばかり経ってしまっていましたが、こうすることで企業がどんな戦略を描いているかもわかるんですね。

そうです。なにより、企業の戦略把握がポイントです。

企業によっても様々ですが、こうした資料はその会社の経営企画室によって作成されています。

経営企画室は、企業の長期的な戦略計画や経営方針の策定、事業戦略の立案と実行、経営資源の最適化などを担当します。

そのため、経営層や取締役会に直接報告することが多く、企業の意思決定において重要な役割を果たしているため、IR資料を見れば、その会社の“現在“がわかるのです。

ここでのキーポイントは、IR資料を通じて企業の将来像を理解し、自身のキャリアとの相互性を見出すことにあります。

グループディスカッション対策

グループディスカッションは、就職活動において重要な選考ステップの一つです。

この段階では、単に専門知識や論理的思考能力を試すだけでなく、コミュニケーション能力やチームでの協働性、リーダーシップの有無など、あなたの多面的な資質が評価されます。

効果的なグループディスカッションを展開するためには、適切な準備と理解が必要不可欠です。

グループディスカッションでのチームワークとコミュニケーション能力の見せ方についてアドバイスをいただけますか?

もちろんです。グループディスカッションでは、あなたの意見をしっかりと述べる一方で、他のメンバーの意見に耳を傾け、理解を示すことが大切です。

相手の意見を尊重し、場合によっては自分の意見を修正する柔軟性も見せてください。

ディスカッションの中でリーダーシップを発揮する方法はありますか?

リーダーシップを発揮するには、グループを円滑に進行させる役割を積極的に引き受けることが効果的です。

例えば、ディスカッションの方向性を示唆するか、メンバーの意見をまとめる役割を担うことで、自然な形でリーダーシップを発揮できます。

自分の意見をしっかり述べつつも、相手の意見を尊重し、必要に応じて柔軟に対応することが求められるのです。

第3章:クラウドエンジニアという世界へようこそ

第3章では、クラウドエンジニアという世界を深く掘り下げていきます。

まずは、クラウドコンピューティング業界の概要を掴み、その歴史と現在のトレンドを辿ることで、業界のダイナミズムを感じてみましょう。

次に、クラウドエンジニアが担う重要な役割を理解し、社会への貢献を実感してください。

そして、業界の将来性を見据え、市場規模や主要企業の動向を把握することで、自身のキャリアプランを描くための具体的な情報を手に入れましょう。

この章を通じて、クラウドエンジニアという職業の魅力と可能性を再発見し、未来への一歩を踏み出す準備を整えてください。

クラウドエンジニアの概要

このセッションでは、業界に興味を持つ方や、将来的にこの分野でキャリアを築きたいと考えている方に向けて、業界の概要をわかりやすく紹介します。

どのような業務が行われ、どのようなスキルが求められるのかを明らかにすることで、業界理解を深めましょう。

クラウドエンジニアって、具体的にはどんな仕事をするんですか?

クラウドエンジニアは、企業のシステムやサービスをクラウド上で構築・運用・管理する仕事です。サーバーのセットアップ、ネットワークの設計、セキュリティ対策、データ分析基盤の構築など、幅広い業務を担当します。

必要なスキルは何ですか?

クラウドに関する技術はもちろん、Linuxやネットワーク、プログラミングなどのITスキルが求められます。

また、常に新しい技術を学び続ける姿勢や、問題解決能力、コミュニケーション能力も重要です。

クラウドエンジニアの魅力は何でしょうか?

クラウドは常に進化しており、新しい技術に触れる機会が多いのが魅力です。また、自分の仕事が社会のインフラを支えているという実感も得られます。

クラウドエンジニアは、常に新しい技術を学び続ける必要がありますが、その分、成長を実感できる仕事です。

ぜひ、クラウドの世界に挑戦してみてください!

クラウドエンジニアの歴史と現在のトレンド

このセッションでは、業界の発展史や主要な変遷に焦点を当て、過去の重要な成果や影響を詳細に解説しています。

さらに、デジタル化やサステナビリティなど、現代を形作る最新のトレンドも深く掘り下げています。

このセッションを通じて、業界の過去と現在をつなぐ理解を深めましょう。

クラウドって、最近よく聞くけど、いつ頃からあるんですか?

実は、クラウドの概念自体は1960年代から存在していました。

ただ、当時は技術やコストの面で実現が難しく、本格的に普及したのは2000年代に入ってからです。

AmazonがAWSをローンチしたことが大きな転換点となりました。

じゃあ、ここ数年で一気に進化したんですね。

そうですね。特に、AIやIoT、5Gなどの技術の発展が、クラウドの進化を加速させています。

例えば、AIを活用したデータ分析や、IoTデバイスからの大量データ処理など、クラウドなしでは実現できないサービスが増えています。

今後のクラウドはどうなっていくんでしょうか?

今後は、さらに多くの企業がクラウドを活用していくでしょう。特に、DX(デジタルトランスフォーメーション)やサステナビリティへの取り組みが進む中で、クラウドの重要性はますます高まっています。

クラウドは、これからも進化し続ける exciting な世界です。ぜひ、一緒に未来を創っていきましょう!

クラウドエンジニアの役割

このセッションでは、社会に果たしている具体的な役割と影響についてわかりやすく紹介しています。

その貢献を通じて、いかにして私たちの日常や広範なコミュニティに影響を与えているかを明らかにします。

社会における重要性を深く理解することで、より良い未来への展望を考えることができるでしょう。

クラウドエンジニアの仕事って、社会にどんな影響があるんですか?

実は、私たちの生活の様々な場面でクラウドエンジニアの仕事が役立っています。例えば、オンラインショッピングや動画配信サービス、SNSなども、クラウド上で動いているんですよ。

そうなんですね!普段意識していませんでした。

クラウドエンジニアは、これらのサービスを安定稼働させることで、快適なデジタルライフを支えています。

また、企業の業務効率化やコスト削減にも貢献し、社会全体の生産性向上にも繋がっています。

クラウドエンジニアって、すごいですね!

さらに、AIやIoTなどの最新技術を活用したサービス開発も、クラウドエンジニアの活躍なしには実現できません。

未来の社会を創る仕事とも言えますね。

クラウドエンジニアの将来性

このセッションでは、業界の安定性と成長の見通しに焦点を当て、将来的な可能性について予想します。

具体的なデータと専門家の意見を基に、この業界がどのように進化し続けるかを詳細に分析しています。

業界の成長潜力を理解し、未来へのインサイトを深めるために、一緒にみていきましょう。

クラウドエンジニアの将来性って、どうなんでしょうか?

クラウドエンジニアの将来性は、非常に明るいと言えます。

市場規模は年々拡大しており、今後もさらなる成長が見込まれています。

具体的には、どれくらい成長するんですか?

例えば、IDC Japanの調査によると、国内のクラウド市場は2025年までに2020年の約2.5倍に成長すると予測されています。

また、クラウドエンジニアの求人数も増加傾向にあり、今後も需要が高まることが予想されます。

将来性があるのは嬉しいですが、競争も激しくなりそうですね。

確かに、競争は激しくなるかもしれませんが、クラウド技術は常に進化しており、新しいスキルを身につけることで、常に市場価値を高めていくことができます。

クラウドエンジニアは、未来を創る仕事です。一緒に成長していきましょう!

クラウドエンジニア業界 売上高&シェアランキング

このセッションでは、国内におけるこの業界の売上高とシェアランキングをまとめました。

各企業の市場占有率や業界内での位置づけが一目で分かる形式で、業界の現状や動向を把握することが可能です。

業界の力学を理解し、戦略的な意思決定を行うために活用ください。

クラウドエンジニアを目指す皆さん、業界の勢いは数字にも表れています。

国内クラウド市場は、まさに成長の真っ只中。

2023年に発表されたデータによると、市場規模は3兆円を超え、今後もさらなる拡大が見込まれています。

売上高ランキングやシェア情報を見ると、各企業の勢いや業界全体の活気が伝わってきます。

例えば、NTTコミュニケーションズや富士通といった国内大手企業が上位に名を連ね、クラウドサービスの基盤となる通信インフラやシステムインテグレーションの重要性を改めて認識させられます。

また、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform (GCP)といったグローバル企業も存在感を示し、世界規模での競争が繰り広げられていることが分かります。

これらのランキング情報は、単なる数字の羅列ではありません。

業界の現状や動向を把握し、将来のキャリアを考える上での貴重な情報源となります。

どの企業が市場をリードしているのか、どの分野が成長しているのかを知ることで、自分のスキルや興味に合った企業や職種を見つけるヒントになるでしょう。

クラウドエンジニアを目指す皆さん、ぜひこれらの情報を参考に、業界研究を深めてみてください。そして、自分の夢を実現できる場所を見つけてください。

※ 上記は2023年発表のデータに基づいていますが、クラウド関連売上高は企業全体の売上高ではなく、クラウド事業に関連する売上を類推したものであり、実際の売上高・シェアとは異なります。

※各売上高の詳細に関して一般的には、売上高ランキングは企業の公式報告や業界の分析レポートを通じて公開されています。これらの情報は、企業の年次報告書で入手することが可能です。第2章の企業分析のメソッドを参照して調べてみてください。

注意・免責事項

このコンテンツは上記企業の有価証券報告書または公開資料に基づき掲載しております。業界のデータは上記企業のデータの合計または平均を表したものです。掲載企業に関しましてはできる限り多くの企業を反映させるよう努めていますが、全ての企業を反映したものではありません。あらかじめご了承ください。また、情報に関しましては精査をしておりますが、この情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては、必ず各企業の有価証券報告書や公開資料にてご確認ください。

第4章:クラウドエンジニアの分野とキャリアパス

第4章では、クラウドエンジニアとしてのキャリアを具体的に描いていきます。

まずは、キャリアプランニングと目標設定を通じて、自身の将来像を明確化しましょう。

次に、必要な学術的背景とガクチカに有利な経験を把握し、学生時代に何をすべきか具体的に考えます。

さらに、キャリアに有利な資格とスキルを習得することで、市場価値を高め、活躍の場を広げましょう。

また、社内におけるキャリア転換と進路の多様性を知ることで、将来の選択肢を広げ、自身の可能性を最大限に活かすことができます。

最後に、業界別キャリアパス事例を通じて、具体的なキャリアプランを描くためのヒントを得て、クラウドエンジニアとしての第一歩を踏み出しましょう。

キャリアプランニングと目標設定

キャリアプランニングは、自己理解と目標設定が成功への鍵となります。

このセッションでは、自分自身の強み、興味、価値観をどのように理解し、それに基づいて適切なキャリアパスを描くかをわかりやすく解説しています。

また、目標達成のための行動計画の立て方と、その実行において重要な自己評価の方法についても具体的に説明しています。

ぜひこのプロセスを参考にし、効果的なキャリアパスを設計してください。

目標を設定する際のポイントは何ですか?

自分の強みや興味、価値観を理解し、それに合ったキャリアパスを描くことが大切ですね。

目標達成のためにはどうすればいいですか?

定期的に自己評価をし、必要なスキルや経験を積むための行動計画を立てることが重要ですよ。

キャリアプランニングと目標設定では、まず自己理解が基本です。

自分の強み、興味、価値観を明確にし、それに基づいた適切なキャリアパスを設定することが大切です。

目標達成のためには、定期的な自己評価を行い、必要なスキルや経験を身につけるための具体的な行動計画を立てる必要があります。

このプロセスを通じて、個々のキャリア目標に向けて効果的に進むことが可能になるのです。

必要な学術的背景とガクチカに有利な経験

このセッションでは、この仕事において活躍するために必要な学問分野と、それが実際の業務にどのように役立つかをわかりやすく解説しています。

さらに、学術的な知識がどのようにして実務能力へと繋がるのか、具体的な事例を交えて紹介します。

就活生にとって、この情報はガクチカを形成する上で非常に有益です。

ぜひ参考にして、将来のキャリアプランを構築してください。

クラウドエンジニアになるには、どんな学問分野を勉強しておくと良いですか?

コンピューターサイエンスや情報工学が基礎となります。

特に、プログラミング、ネットワーク、データベース、オペレーティングシステムなどの知識は必須です。

なるほど。でも、それってどうやって実際の仕事に活かせるんですか?

例えば、プログラミングの知識があれば、クラウド上で動くアプリケーションを開発したり、自動化ツールを作成したりできます。

ネットワークの知識は、クラウド環境の設計やトラブルシューティングに役立ちます。

ガクチカでアピールできるような経験って、どんなものがありますか?

大学の研究でクラウド技術を活用したプロジェクトや、インターンシップでの実務経験は、非常にアピールポイントになります。

また、個人でクラウドサービスを使って何かを作ってみるのも良い経験になりますよ。

大切なのは、学んだ知識を実際に活用しようとする姿勢です。

ぜひ、積極的にチャレンジしてみてください!

キャリアに有利な資格とスキル

このセッションでは、この仕事で活躍するために有利な資格と必要なスキルセットを紹介し、それらを効率的に習得する方法について詳しく解説しています。

業界で求められる能力を身につけ、キャリアアップを図るための実用的なアドバイスを提供します。

これから、この分野でのキャリアを目指す方やスキルアップを考えている方にとって、この情報は非常に価値あるものとなるでしょう。

ぜひこの機会に、自身の能力を次のレベルへと引き上げてください。

クラウドエンジニアとして活躍するためには、技術的なスキルだけでなく、様々な能力が求められます。

ここでは、キャリアアップに有利な資格と、必須スキルについて解説していきます。

まず、資格取得は自身のスキルを客観的に証明する有効な手段です。

クラウドエンジニアにとって特に有利な資格としては、AWS認定ソリューションアーキテクトやMicrosoft Azure認定資格、Google Cloud 認定資格などが挙げられます。

これらの資格は、特定のクラウドプラットフォームに関する専門知識を証明し、企業からの信頼を得るのに役立ちます。

また、Linux技術者認定資格(LinuC)やネットワークスペシャリスト試験(NW)なども、クラウドエンジニアとしての基礎力を証明する上で有効です。

資格取得に加えて、必須スキルを磨くことも重要です。

クラウドエンジニアには、常に新しい技術を学び続ける姿勢が求められます。

クラウド技術は日進月歩で進化しているため、最新のトレンドをキャッチアップし、常にスキルをアップデートしていくことが必要です。

また、問題解決能力や論理的思考力も重要です。複雑なシステム障害が発生した際にも、冷静に状況を分析し、適切な解決策を導き出す能力が求められます。

さらに、コミュニケーション能力も欠かせません。チームメンバーとの連携や、顧客への提案など、円滑なコミュニケーションがプロジェクトの成功に繋がります。

これらの資格やスキルを効率的に習得するためには、オンライン学習プラットフォームや、ハンズオン形式の研修などを活用すると良いでしょう。

また、実際にクラウドサービスを利用して、自分でシステムを構築してみることも効果的な学習方法です。

クラウドエンジニアのキャリアは、あなたの努力次第で大きく広がります。

資格取得やスキルアップを通じて、自身の市場価値を高め、さらなるキャリアアップを目指しましょう。

キャリアアップに有利な資格と必須スキル

クラウドエンジニアのキャリア戦略

このセッションでは、効果的なキャリア構築のための戦略や、キャリアの成長段階、業界内での昇進の進め方についてわかりやすく説明しています。

成功への道のりを具体的なステップと共に提供し、この業界で活躍するための貴重なヒントになるはずです。

さあ! 新たなステージに進むための準備を始めましょう。

クラウドエンジニアとして、キャリアアップしていくにはどうすればいいですか?

まずは、基礎知識をしっかりと身につけることが大切です。クラウドプラットフォームの仕組みや、ネットワーク、セキュリティなどの基本を理解しましょう。

基礎を学んだ後は、どうすればいいですか?

次は、実践経験を積むことです。

インターンシップや個人プロジェクトなどで、実際にクラウドサービスに触れてみましょう。資格取得もスキルアップに役立ちます。

将来的には、どんなキャリアを目指せますか?

スペシャリストとして技術を極める道や、マネジメントに進む道、コンサルタントとして活躍する道など、様々な選択肢があります。

クラウドエンジニアのキャリアは、あなたの努力次第で無限に広がります。ぜひ、自分の目標に向かって進んでください!

社内におけるキャリア転換と進路の多様性

社内でのキャリアパスは一つではありません。

このセッションでは、社内におけるキャリア転換の可能性と進路の多様性について掘り下げています。

さまざまなキャリアオプションがどのようにして従業員に新たな機会を提供し、職業的成長を促進するかをみていきましょう。

自分に合ったキャリアを見つけ、新しい可能性に挑戦するための一歩として、多様なキャリアパスを探しましょう!

クラウドエンジニアって、ずっと技術職として働くしかないんですか?

いえいえ、そんなことはありません。クラウドエンジニアからキャリアチェンジする人もたくさんいますよ。例えば、プロジェクトマネージャーやコンサルタント、セールスエンジニアなど、様々なキャリアパスがあります。

具体的には、どんな風にキャリアチェンジできるんですか?

例えば、技術的な知識とコミュニケーション能力を活かして、顧客の課題解決を支援するコンサルタントになる人もいます。また、マネジメントスキルを磨いて、プロジェクトを統括するプロジェクトマネージャーになる人もいます。

自分の興味や適性に合わせて、キャリアを選べるのは魅力的ですね!

そうですね。クラウドエンジニアの経験は、様々なキャリアに活かせるので、ぜひ積極的にチャレンジしてみてください。

クラウドエンジニアからの業界別キャリアパス事例

キャリアの多様性について、もっと深掘りましょう。

このセッションでは、異なる業界へのキャリアパス事例を紹介し、新たな可能性と多様性を紹介しています。

異業種への転職がもたらすチャンスと、それを成功させるためのポイントを具体的に説明しています。

キャリアの幅を広げたい方、新しい分野に挑戦したい方もたくさんおられると思います。

変化を恐れず、新しいキャリアの道を探求する勇気を持ちましょう!

第5章:クラウドエンジニアの日常

第5章では、クラウドエンジニアのリアルな日常に迫ります。

新入社員の一日のスケジュールを通して、具体的な仕事内容や流れをイメージしてみましょう。

次に、給与レンジとキャリア成長について確認し、将来設計の参考にしましょう。

最後に、労働環境とワークライフバランスについて理解することで、仕事とプライベートの両立を図るためのヒントを得ることができます。

クラウドエンジニアの日常を覗き見ながら、この職業が自分にとって本当に合っているのか、将来のキャリアプランと照らし合わせて考えてみましょう。

新入社員の一日のスケジュール

新入社員としての日常を詳しくご紹介します。

このセッションでは、新入社員の一日の典型的なスケジュール、効率的なタイムマネジメント、および仕事の流れについて具体的なシナリオを提供します。

新たな職場での一日をどのように過ごすか、またその時間をいかに効果的に管理するかを案内してみました。

初めての仕事で不安を感じている新入社員や、これから社会人生活をスタートさせる方々にとって、この情報は安心材料になるかもそれません。

ぜひ参考にして、新しい環境での成功への第一歩を踏み出してください!

クラウドエンジニアの新入社員として、どんな一日を過ごすのか、具体的なスケジュールを見てみましょう。

もちろん、企業やプロジェクトによって違いはありますが、大まかな流れは共通しています。

朝は、メールチェックやチームミーティングからスタート。

先輩社員から今日のタスクや進捗状況を確認し、疑問点があれば質問します。

その後は、クラウド環境の構築や設定、アプリケーションの開発、テストなど、具体的な業務に取り組みます。

お昼休憩を挟んで、午後は引き続き業務を継続。時には、顧客との打ち合わせに参加したり、新しい技術を学ぶための勉強会に参加することもあります。

終業時間前には、その日の業務内容を日報にまとめ、チームメンバーと共有します。

新入社員のうちは、覚えることが多く、戸惑うこともあるかもしれません。

しかし、先輩社員が丁寧にサポートしてくれるので安心してください。

積極的に質問し、学び続ける姿勢があれば、着実に成長できるでしょう。

このスケジュールはあくまで一例ですが、クラウドエンジニアの仕事の流れをイメージするのに役立つでしょう。

積極的に挑戦し、成長していくことで、より充実した毎日を送ることができるはずです。

給与レンジとキャリア成長

このセッションでは、業界における職位別の給与レンジと昇進に伴う給与の変化、さらに報酬構造について詳細に解説していきます。

これにより、キャリアパスを計画する際の参考になるだけでなく、給与の透明性を理解し、将来的な目標設定に役立てることができます。

各職位でどのような給与が期待できるかを知ることで、より戦略的なキャリアの進め方を考えましょう!

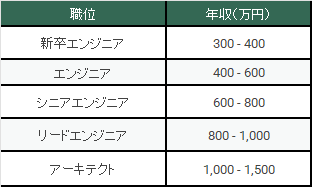

クラウドエンジニアのキャリアパスは、スキルアップと経験を重ねることで、着実に収入アップを目指せる魅力があります。

新卒エンジニアからスタートし、経験を積むことで、シニアエンジニア、リードエンジニア、そしてアーキテクトへとステップアップしていくことができます。

それぞれの段階で、専門知識やマネジメント能力など、求められるスキルは変化しますが、それに伴い給与も大きく上昇していきます。

さらに、クラウドエンジニアの需要は年々高まっており、市場価値も上昇傾向にあります。資格取得や自己研鑽を通じてスキルアップを図ることで、より高い報酬を得ることも可能です。

また、近年では、リモートワークを導入する企業も増え、柔軟な働き方を選択できることも魅力の一つです。

具体的な給与レンジは、企業や経験、スキルによって異なりますが、以下の表を参考に、キャリアプランと照らし合わせてみましょう。

労働環境とワークライフバランス

現代の労働環境とワークライフバランスの課題に光を当てましょう。

このセッションでは、業界の労働環境、ワークライフバランスの現状、および職業生活と私生活のバランスを保つための具体的な戦略について、わかりやすく解説しています。

効率的な仕事の進め方や生活の質を高める方法を学ぶことで、働く人々がより充実した職業生活を送るための支援が期待できるはずです。

ぜひ、健康的でバランスの取れた働き方を目指してください!

最近の労働環境やワークライフバランスについて教えてください。

今の業界では、長時間労働の抑制やメンタルヘルスのケアに重点を置いています。

多様な働き方の推進も進んでおり、柔軟な勤務体制が整っています。

それは私生活とのバランスを取る上で重要ですね。

具体的にはどのような取り組みがありますか?

例えば、在宅勤務やフレックスタイム制の導入があります。

これらの働き方改革は、従業員のストレス軽減にも寄与しています。

リモートワークにより通勤時間が削減され、フレックスタイム制を活用することで、個々のライフスタイルに合わせた働き方を選択でき、仕事の効率も向上しています。

これにより、仕事と私生活の質が向上し、より充実した日々を送ることができるようになりましたよ。

第6章 フリーランスや個人事業主としての選択肢

第4章でもお伝えしたように、この業界は多様なキャリアパスが存在します。

その中でも、もう一つの選択肢が、フリーランスや個人事業主としての道です。

企業での職務とは異なり、フリーランスや個人事業主として活動することで、自分だけのアイデアやビジョンを完全に形にできるのです。

このセクションでは、簡単にそのキャリアパスの可能性と、その中で成功するための戦略に焦点を当てます。

この職業において、フリーランスや個人事業主としてのキャリアを目指すという選択は、一般の企業勤めとは異なる独特の魅力と課題を持っています。

自由な働き方と柔軟な時間管理が可能としながらも、経済的な不安定さや、自己管理の厳しさなど、克服すべき課題も存在します。

フリーランスや個人事業主として成功するためには、専門性の高いスキルと共に、ビジネスの運営に関する深い理解が求められます。

まずは、フリーランスや個人事業主の定義をみていきましょう。

自由な働き方とビジネススキルの磨き方

フリーランスや個人事業主として働くことは魅力的に感じるかもしれません。

どのようなメリットとデメリットがあるのか疑問に思っていませんか?

具体的にはどのようなスキルが必要か、またそれらのスキルをどのように身につけるのが良いのか見ていきましょう!

フリーランスや個人事業主として働くことに興味がありますが、実際にどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。

フリーランスや個人事業主として働くことの最大のメリットは、自由な働き方と柔軟な時間管理ができることです。

自分のアイデアやビジョンを形にできる楽しさがあります。

ただし、デメリットとしては経済的な不安定さや自己管理の厳しさがあります。

成功するためには、専門性の高いスキルとビジネス運営に関する深い理解が必要です。

具体的にはどのようなスキルが必要ですか?

また、どうやってそれらのスキルを身につけるのが良いでしょうか。

まず、あなたの専門分野での高度な技術や知識が必要です。

さらに、マーケティングや財務管理、クライアントとのコミュニケーション能力も重要です。

これらのスキルは、オンラインコースやセミナー、実際のプロジェクト経験を通じて習得できます。

ビジネス書や専門書を読むことも大切です。

クラウドエンジニアの世界で輝く~フリーランスと個人事業主としての道

フリーランスと個人事業主は似ているように見えますが、実際にはいくつかの違いがあります。

フリーランスは主に個人として短期またはプロジェクトベースの契約で仕事を行うのに対し、個人事業主はより独立したビジネスを運営しているという点で異なります。

クラウドエンジニアのキャリアパスは、企業に属するだけではありません。フリーランスや個人事業主として、自分のスキルと裁量で活躍することも可能です。

特に、クラウド技術は場所を選ばずに働けるため、自由な働き方を求める人にとって魅力的な選択肢となります。

フリーランスのクラウドエンジニアは、プロジェクト単位で企業から業務を請け負います。

専門性の高いスキルを持つことで、高単価な案件を獲得できる可能性も。一方、個人事業主は、より独立したビジネスオーナーとして、コンサルティングや自社サービス開発など、幅広い事業展開が可能です。

どちらの働き方を選ぶにしても、クラウドエンジニアとしての専門知識や経験はもちろん、営業スキルや自己管理能力も必要となります。

しかし、その分、自分のペースで働きながら、やりがいと高い報酬を得ることも可能です。

クラウドエンジニアがフリーランス・個人事業主として関われる職種例

これらの職種以外にも、クラウド技術を活用した様々な仕事があります。

自分のスキルや興味に合わせて、最適な働き方を見つけてみましょう。このようにフリーランスと比べて、個人事業主はビジネス運営における全責任を負い、ビジネスの成長と持続性により深く関与します。

これには、財務管理、マーケティング戦略、顧客関係管理など、ビジネス運営のさまざまな側面が含まれます。

このようなビジネス運営のさまざまな側面には、確かに専門的な知識と経験が必要です。

一般的には、業界経験を積んだ後に独立する道が選ばれることが多いですが、弊社の提供するメンターサービスによって、新卒でもこれらのスキルを学ぶことが可能です。

このメンターサービスでは、財務管理、マーケティング戦略、顧客関係管理など、ビジネス運営に必要な全ての要素について、経験豊富な専門家から直接学ぶことができます。

これにより、新卒の方でも、この業界におけるフリーランスや個人事業主としてのキャリアをスムーズにスタートさせることが可能になります。

ぜひ、私たちのメンターサービスに加入して、あなたのビジネスの成功を一緒に築いていきましょう!

第7章:効果的なエントリーシートの書き方

この章では、効果的なエントリーシート(以降:ES)の書き方を、具体的かつ戦略的に解説します。

まず重要なのは、自分自身の強みや経験を明確に理解し、それを言語化することです。

効果的なESは単なる自己紹介に留まらず、あなたがその企業や業界でいかに価値を提供できるかを伝えます。

そのためには、自己分析の深さと企業研究の精度が不可欠になってきます。

その文脈において、本書の自己分析の項目で紹介したPHMから、ストーリーテリングの技術を用いて、あなたの経験や学びを生き生きとした物語として伝えることがもっとも効果的です。

この章を通じて、あなたはESの書き方における基本的な要点と、それを応用するためのテクニックを学びます。

あなたのキャリアの成功への第一歩、それが効果的なESの作成です。

ES作成の基本的なポイント

このセッションでは、自己分析と企業への適合性の示し方に焦点を当て、効果的なESの書き方についてわかりやすく解説していきます。

自分の強みや経験を明確に理解し、それをどのように企業の求める資質と関連付けるかが、採用担当者に自分をアピールする上で非常に重要です。

本セッションを参考に、自分自身の能力とポテンシャルを最大限に表現し、希望する企業からの評価を獲得するための準備をしましょう。

ES作成の基本的なポイントについて教えていただけますか?

もちろんです。まず、自己分析が重要ですね。

自己分析は、自分の強みや経験を理解し、それを効果的に表現する上で非常に重要です。

次に、自分の強みや経験、成果を明確に理解することが大切です。

自分のスキルや経験が企業の求める資質とどうつながるかを考え、具体的な例を交えて書くと良いでしょう。

他に注意すべき点はありますか?

はい、企業への適合性を示すことです。

また、企業への適合性を示すことも重要な要素であり、自己のスキルや経験が企業の求める資質とどのようにつながるかを具体的に示す必要があります。

業界の専門用語集

この用語集は、業界固有のジャーゴンや概念を解き明かし、皆様が業界のプロフェッショナルとしての知識を深めるための助けとなります。

また、面接やエントリーシートの作成時には、これらの用語を適切に使用することで、あなたの専門性と業界への精通を示すことができます。

本用語集は、新入社員からベテランまで、すべての業界関係者が共通言語でコミュニケーションを取れるように設計されており、就職活動はもちろん、日々の業務においても役立つリソースになります。

クラウドエンジニア業界 専門用語集

クラウド基盤技術

IaaS (Infrastructure as a Service): サーバー、ストレージ、ネットワークなどのITインフラをサービスとして提供するクラウドサービスモデル

PaaS (Platform as a Service): アプリケーション開発・実行環境をサービスとして提供するクラウドサービスモデル

SaaS (Software as a Service): クラウド上で提供されるソフトウェアを利用できるサービスモデル

ハイパーバイザー: 物理サーバー上に複数の仮想マシンを作成・実行するためのソフトウェア

コンテナ: アプリケーションとその依存関係をパッケージ化し、ポータブルな実行環境を提供する技術

オーケストレーション: 複数のコンテナを連携させ、自動化されたデプロイやスケーリングを実現する技術 (例: Kubernetes)

マイクロサービスアーキテクチャ: アプリケーションを独立した小さなサービスの集合体として構築する設計手法

サーバーレスアーキテクチャ: サーバーのプロビジョニングや管理を意識せずに、イベント駆動でコードを実行できるアーキテクチャ (例: AWS Lambda)

クラウドセキュリティ

IDaaS (Identity as a Service): クラウド上でID管理・認証サービスを提供するモデル

ゼロトラストセキュリティ: 常にすべてのアクセスを検証し、暗黙的な信頼を排除するセキュリティモデル

DevSecOps: 開発、セキュリティ、運用を統合し、セキュアなアプリケーション開発を促進する手法

WAF (Web Application Firewall): Webアプリケーションへの攻撃を検知・防御するセキュリティ対策

SIEM (Security Information and Event Management): セキュリティログを収集・分析し、脅威を検知・対応するシステム

脆弱性診断: システムやアプリケーションの脆弱性を発見し、対策を講じるための診断

ペネトレーションテスト: 実際に攻撃をシミュレートして、システムの脆弱性を検証するテスト

クラウド運用・管理

CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery): 開発からデプロイまでのプロセスを自動化し、迅速なリリースを実現する手法

IaC (Infrastructure as Code): インフラ構成をコードで定義し、バージョン管理や自動化を可能にする手法

構成管理ツール: サーバーやネットワーク機器の設定を自動化・管理するツール (例: Ansible, Chef, Puppet)

モニタリング: クラウド環境の稼働状況を監視し、異常を検知・通知する仕組み

ログ分析: システムやアプリケーションのログを分析し、パフォーマンス改善や障害解析に役立てる

バックアップとリカバリ: データの消失や障害に備え、定期的なバックアップと復旧手順を確立する

コスト最適化: クラウドサービスの利用状況を分析し、無駄なコストを削減する

その他

クラウドネイティブ: クラウドの特性を最大限に活かすように設計されたアプリケーションやアーキテクチャ

マルチクラウド: 複数のクラウドプラットフォームを組み合わせて利用する戦略

ハイブリッドクラウド: オンプレミス環境とクラウド環境を連携させたシステム構成

エッジコンピューティング: データ処理をクラウドではなく、データ発生源に近いエッジデバイスで行う技術

これらの用語を理解し、適切に活用することで、クラウドエンジニアとしての専門性を高め、キャリアアップに繋げることができます。

効果的なポートフォリオの構築

ポートフォリオは、もともとクリエイティブ業界で使われていた作品集ですが、最近では様々な業界で自己PRの手段として活用されています。

IT・Web業界、クリエイティブ業界、マスコミ・出版業界だけでなく、コンサルティング業界や金融業界でも求められるようになってきています。

ポートフォリオは、自分のスキルや経験をアピールする強力なツールであり、就職活動を成功させるために積極的に活用すべきなのです。

それでは早速、二人のやり取りを見ていきましょう!

ポートフォリオって、デザイナーとかクリエイターだけが必要なものだと思っていました。

クラウドエンジニアでも必要なんですか?

もちろん、クラウドエンジニアでもポートフォリオは非常に役立ちますよ。

自分のスキルや経験を具体的に示すことで、企業へのアピール度が格段にアップします。

でも、どんな内容を載せればいいのか、よく分かりません…。

これまでのプロジェクトで開発したシステムや、使用した技術、工夫点などをまとめると良いでしょう。

GitHubなどのソースコード管理ツールを使えば、コードを公開することもできます。

なるほど。ポートフォリオを作ることで、どんなメリットがありますか?

ポートフォリオは、あなたの技術力や実績を客観的に示すことができます。

また、熱意や自己成長への意欲を伝えることも可能です。

ポートフォリオは、あなただけの強力なアピールツールです。ぜひ、時間をかけて作成してみてください!

就活生のポートフォリオ改善方法

ポートフォリオの改善には、多様な視点からの建設的なフィードバックの受け入れが不可欠です。

どんな批判的な意見も含め、すべてのコメントを真摯に受け止め、それを作品に反映させることが成長への鍵となります。

受け取ったフィードバックから具体的な改善策を導き出し、それを実際の行動に移すことで、スキルとポートフォリオの質が向上します。

このプロセスは、自身の創作活動をより洗練されたものにしていくために重要なステップです。

鎌田さん、ポートフォリオを作成したのですが、客観的な意見が欲しいです。

どのようにフィードバックを集めたら良いでしょうか?

そうですね。まずは、信頼できる友人や先輩、先生などに見てもらうのが良いでしょう。

様々な視点からの意見を聞くことで、自分では気づかなかった改善点が見つかるかもしれません。

なるほど。他にも何か良い方法はありますか?

はい、オンラインコミュニティや弊社のポートフォリオ・レビューサービスなどを利用するのもおすすめです。

同じ目標を持つ仲間やプロの視点からフィードバックをもらうことで、より客観的な評価を得ることができます。

また、企業の採用担当者に直接見てもらう機会があれば、積極的に活用しましょう。

第8章:業界特有の面接(プレゼン)対策

面接は、あなたのキャリアの道を決定づける重要な瞬間です。

面接は、単に自己紹介や経験の説明以上のものであり、あなたの能力、適性、そして企業との相性を評価する場です。

特に、業界によっては独特の面接方法や求められるスキルセットが存在するため、その傾向を理解し、準備することが不可欠です。

この章で扱うのは、業界ごとの面接の特徴と、それに対応する効果的な対策方法です。

あなたが志望する業界が持つ特有のニーズや価値観を把握し、それに基づいて自分を最適に表現する方法を学びます。

また、模擬面接や質問例の分析を通じて、実際の面接で自信を持って臨むための具体的なアプローチも紹介します。

この章で学ぶことにより、あなたは面接官に強い印象を残し、夢のキャリアへの一歩を確実に踏み出すことができるでしょう!

面接でのコミュニケーション戦略

このセッションでは、面接での効果的な話し方と聞き方に焦点を当て、自分の考えを明確に伝え、面接官の質問に対して適切に反応する方法をわかりやすく解説しています。

話し方では、具体的な例を挙げて説明し、簡潔にまとめることが重要であり、聞き方では、質問の意図を正確に捉えることが求められます。

これらの技術をマスターすることで、面接での自己表現力を高め、より良い印象を残すことが可能です。

ぜひこのセッションを参考に、面接でのコミュニケーション能力を磨きましょう!

面接での効果的な話し方にはどのようなポイントがありますか?

重要なのは、自分の考えを明確に伝えることです。

具体的な例を挙げて説明し、簡潔にまとめることが大切です。

また、エネルギーと熱意を持って話すことも、面接官に良い印象を与えます。

面接での聞き方についてはどうでしょうか?

面接官の質問をしっかりと理解し、反映させることが重要です。

質問の意図を正確に捉え、適切に反応することで、コミュニケーション能力を示すことができます。

話し方においては、自分の考えを明確に伝えることが求められます。

これには、具体的な例を用いることと、簡潔さが重要です。

面接のマナーと身だしなみ ~第一印象を良くするコツ~

当たり前のことではあります。

しかし、意外とできていないのが、マナーと身だしなみです。

このセッションでは、面接時の正しい振る舞いと適切な服装について具体的なアドバイスを提供しており、第一印象を良くするためのポイントもわかりやすく説明していきます。

まずは明確な挨拶、適切な姿勢、そして清潔感のある控えめなスタイルが、プロフェッショナリズムを示し、面接官に良い印象を与えることが重要です。

さらに、笑顔とアイコンタクトで自信と積極性を表現することが、内定獲得への道を開く鍵となります。

このセッションを参考にして、面接での印象を最大限に高めましょう!

面接の際のマナーと身だしなみについてのアドバイスはありますか?

はい、まず挨拶は明確に、姿勢を正して面接に臨むことが重要です。

身だしなみに関しては、清潔感があり、控えめな服装を心がけると良いでしょう。

第一印象を良くするためのポイントはありますか?

第一印象は、笑顔と目を見て話すことで大きく変わります。

自信を持って振る舞うことが、ポジティブな印象を与えるためには特に重要です。

面接後のフォローアップ

面接後のフォローアップは、単なる礼儀以上の重要な役割を果たします。

このセッションでは、面接後に適切なフォローアップを行う方法についてわかりやすく解説し、感謝の意を表すメールの書き方と、面接官にポジティブな印象を与えるためのコツを提供します。

面接での会話内容を簡潔に振り返り、特に印象的だった点や職への熱意を伝えることが、次の選考ステップへとつながる鍵となります。

このガイドを活用して、面接官に自身の熱意とプロフェッショナルさを効果的に伝え、記憶に残る応募者となりましょう!

面接後のフォローアップはどのように行うのが適切ですか?

面接後は、感謝の意を表すメールを送るのが一般的です。

面接で話した内容や、あなたの熱意を簡潔に再確認させることが大切です。

フォローアップメールの内容には何を含めるべきですか?

面接の機会に感謝し、特に印象的だった点や、その職で働くことへの熱意を伝えると良いでしょう。

特に、具体的な話題や質問に言及することで、応募者が面接内容を真剣に受け止めていることを伝えることができます。

これにより、面接官は応募者のモチベーションの高さを評価しやすくなります。

ネットワーキングとメンターシップ

キャリア成長を加速するための不可欠な戦略、ネットワーキングとメンターシップにフォーカスします。

このセッションでは、業界トレンドを把握し新しい機会を探るためのネットワーキングの重要性と、個人的な成長を促進させるメンターシップの役割についてわかりやすく解説しています。

ネットワーキングが業界内でのポジションを強化し、メンターシップが個々のスキルとキャリアパスを拓くための具体的な方法とは何かを明らかにしています。

この業界でのネットワーキングの重要性について教えてください。

どの業界でも、ネットワーキングは非常に重要な要素です。

自分の職域のトレンドを理解し、新しいチャンスを引き寄せるためには、広い人脈が不可欠です。

メンターシップの役割はどうですか?

メンターシップはキャリア成長において重要になってきます。

順調にキャリアを築くためには、ネットワーキングとメンターシップが不可欠だと思います。

ネットワーキングによって多様な人々との関係を築き、業界内での立場を強化する一方で、メンターシップを通じて個人的な成長と発展を促進させることができるからです。

どちらもキャリア形成において重要な要素であり、積極的に関わることで自分自身の可能性を最大限に引き出すことが可能となるでしょう。

模擬面接の活用方法と、改善点を見つけるコツ

模擬面接は、本書の冒頭で主張した『就活に関して最も大切なのは、面接対策に重点を置くこと』に帰結します。

これは実際の面接に向けた実践的な練習であり、自己改善のための重要なステップです。

このセクションでは、模擬面接を通して、あなたの面接技術を磨き、改善点を明確にする方法を説明します。

模擬面接を行うことで、自分の強みと弱みを理解し、特に改善が必要なエリアに焦点を当てることができます。

また、このプロセスを通じて、リアルな面接環境での自己表現の仕方や、質問への対応方法を学ぶことができます。

模擬面接の効果的な活用方法と、フィードバックからの改善点を見つけるコツを教えてください。

重要なのは、自分の回答に対して第三者からフィードバックを得ることです。

フィードバックでは、答え方の構成、非言語コミュニケーション、専門知識の正確さなどに注目し、改善点を具体的に挙げると良いでしょう。

フィードバックを受けた後の練習方法についてアドバイスをいただけますか?

フィードバックを受けた後は、指摘されたポイントを中心に練習を重ねることが大切です。

例えば、話し方が早すぎると指摘されたら、ゆっくりと明確に話す練習をしましょう。

また、専門知識に関する質問への対応が不十分な場合は、その領域についてさらに学ぶ必要があります。

このように模擬面接は実際の面接環境を再現し、第三者からのフィードバックを得ることで、内容をブラッシュアップする機会になります。

フィードバックでは、答え方の構成、非言語コミュニケーション、専門知識の正確さなどに焦点を当て、改善点を具体的に特定することが重要です。

これらのステップは、面接の成功に向けた効果的な準備として欠かせないものと言えます。

メンターサービス「【採用担当者必見】トップ企業の最新採用トレンドと実践ガイド」にご加入いただき、取材にご協力いただいた方には、取材費として1万円をお支払いいたします。

この記事は書籍化されており、都合上構成は前後していますが内容は同じものとなっています。スマホの機能で読み上げながら聞きたい方とか、ペーパーバック版も発売していますので、ゆっくり読みたい方にはお勧めです。

ここから先は有料記事となっております。

本選考突破のエントリーシートと内定獲得の模擬面接の全貌を公開中!

選考を突破するための具体的なノウハウを知りたい方は、ぜひ購読をご検討ください。

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

サポートありがとうございます!皆さまからのサポートは、新しい記事やプロジェクトの制作に活用させていただきます。