FE108SS-HP特集 その2

測定値と設計の狙い

乙訓 Mms(M0)になると単純に振動板の質量だけではありませんから、数値としては 3.0g とか 3.5g とかになってきます。振動板自体の質量は 0.5g くらいですからその他の部分も大きい訳です。Mms には空気の分も入っています。エッジやダンパー、ボイスコイルの分もあります。単純にMms(M0)だけをみて重い、軽いというのはまたちょっと違うわけです。単に軽くなったら良くなるというわけではありません。ここにはいろいろな要素が含まれていて、Mms(M0)は計算された結果に過ぎません。この数字が減ったということは数値を構成する何かしらのものが軽くなっているということになります。例えば 10cm 口径で単純に Mms を減らすことだけを目的とするなら、ボイスコイルの導線を細く、少なくしていけばどんどん軽くなっていきます。ただそのようすれば駆動力は低下することになります。規格値というのはあくまでも測定した結果に過ぎません。特定の数値を狙って設計するわけではなく、音を聴いた上でパーツを決め、その結果計測したらどうだったという感じです。これは Qts についても言えます。やはりバックロードホーン用だから「低い方が」という気持ちはあります。ただ Qts を下げるためだけにどこかをいじって聴かずに判断することはありません。

炭山 Qts は低ければ低いほど良いとマニアであれば思いがちです。ただ一定レベルを下回っていれば問題ないように思います。

乙訓 そうですね。0.6 と 0.3 は違いますけれど 0.32 と 0.3 ではそんなに驚くほど変わるものではありません。

炭山 「あれ? 0.35 か。大きくなっちゃったな。」とつい言ってしまいます。

乙訓 そうですね。それによって想像されるような性能の低下はありません。聴いてみればむしろ向上していると思います。

炭山 FE103NV は前のモデル(FE103En)よりも Qts は上がっています。けれど、それによって音がブワンブワンになったかというとそんなことはありません。(*FE103NV : Qts 0.46 / FE103En : Qts 0.33)

乙訓 数値を「上げる」意図はありませんので。聴いて決めています。私たちも「力を弱くしよう」というつもりはありません。なるべく心地よく、それでいて鋭く繊細に。相反する部分をバランスよく成立させるようにしています。

炭山 そのうちバランスが崩れたものも作ってください。

乙訓 それは…

炭山 一芸に秀でているようなモデルです。

乙訓 ひととおり作って評価が固まってきた段階では考えられるかもしれません。

2枚重ねの巨大マグネット

仲前 磁気回路はフェライトマグネット2枚重ねです。十分な磁束密度をもっています。

炭山 往年の2枚重ねと比べてどうなのでしょうか?

乙訓 過去の限定モデルの FE108ESII は 10mm 2枚重ねでしたが今回は 15mm 2枚重ねになっています。

炭山 マグネット分を考慮して内容積を考えないといけないですね。普通だと抜き板の分を考えたらあまり誤差は考えずに作ってしまうのですが。

乙訓 安定した磁力が欲しかったので磁石は大型にしています。

仲前 ポールピースには銅キャップが入っています。電流歪みが少なく、かつ力強く再生できるようになっています。FE108-Sol にも銅キャップは入れましたね。銅キャップを入れると磁気ギャップが広くなって磁束密度は若干下がってしまうことになりますが、銅キャップが入ることで音は綺麗になります。

炭山 高域が自然に伸びるようになりますね。

仲前 そうしたバランスを考慮して今回はマグネット2枚重ねと銅キャップを採用しています。

乙訓 銅キャップを説明すると「ポールピースに銅キャップを装着して磁気歪みの原因となる逆起電力を減少させて中域以上の質を向上させ、高域のインピーダンス上昇を抑えて音圧を上げる。」となります。何よりも「質的な向上に効果がある」というところがポイントですね。一般的には「高域にかけてのインピーダンスが上昇しないため高域の音圧があがる」というように、測定して目に見えることをその効果として習います。私からするとそのような部分よりもやはり質的な向上が重要に感じます。私が設計するモデルには銅キャップは必須の部品です。W160A-HR でも使っています。これはウーハーですから当然高域の音圧を得ることが目的ではありません。やはり質的な向上を目的として採用しています。

乙訓 先ほど仲前からの話にもあったとおり、銅キャップが入る分、磁気ギャップが広がって磁束密度は低下します。先ほどの話だと磁束密度の低下を「下がってしまう」と表現していたことからもネガティブに捉えています。ただ、私自身は強くすることにそれほど固執していません。適正値がありますから、単純に高ければ良いということでもないわけです。もちろん高い方が応用範囲が広くなりますからそういう点では良いです。ただ、質を求めてるために銅キャップを入れて、磁束密度の低下を受け入れる方がトータルとしてはバランスがとれるわけです。そのようなこともあって磁石は強力にしておく必要があるわけですね。磁束密度が受け入れられないくらいまで低下してしまっては困るわけです。

乙訓 磁石を小さくして磁束密度を下げるのと、磁石が大きいままギャップを広げて磁束密度を下げるのとでは違います。私の設計では銅キャップは必ず使います。銅キャップが入れば磁束密度は下がりますからそのために磁石を大きくしておくことは必須なわけです。贅沢な使い方にはなりますが。

炭山 ここまで大きなマグネットがついているとユニットの後ろにデッドマスがついているのと似た効果になりますね。

乙訓 そうですね。動かない部分の質量が大きいので、動く部分の変動が少なくなる効果は自ずと出てくると思います。

炭山 このような大きなマグネットを使う系譜というのは御社の FE103 が最初ではないですか?

乙訓 そうかもしれません。どんどん大きくなって 10cm フルレンジでマグネット径が 10cm というところまで来ています。

炭山 実効振動板面積よりもマグネットの方が大きいです。

乙訓 使い方の変化もあります。

炭山 バックロードホーンを長岡先生が進化させていった1990年代あたりまでの系譜と重なるところがあると思います。

乙訓 磁力が強過ぎれば低音が出にくくなりますから、最初はそのようなスピーカーは作らないわけです。 Q が低過ぎれば低音は出ないので、箱に合わせた Q0 にするような設計が求められていました。それを無視して磁力をどんどん強力にしていけば、低音はますます出なくなります。そこで「どうしようか?」と考えたときに「Q0 を上げよう」という方向に戻らずに「箱(バックロードホーン)でなんとかしよう」ということになったわけですね。そのような中で生まれてきたのがこのようなハイテンションなユニットなのだと思います。それまでに得られなかったフルレンジの良さはそのような経緯で発見されたのだと思います。

炭山 前回もお話しましたけれども長岡鉄男先生と FE203 の出会いがどれほど大きなシナジー効果を発揮したのかということですね。後世にまでその影響が続いているんですね。

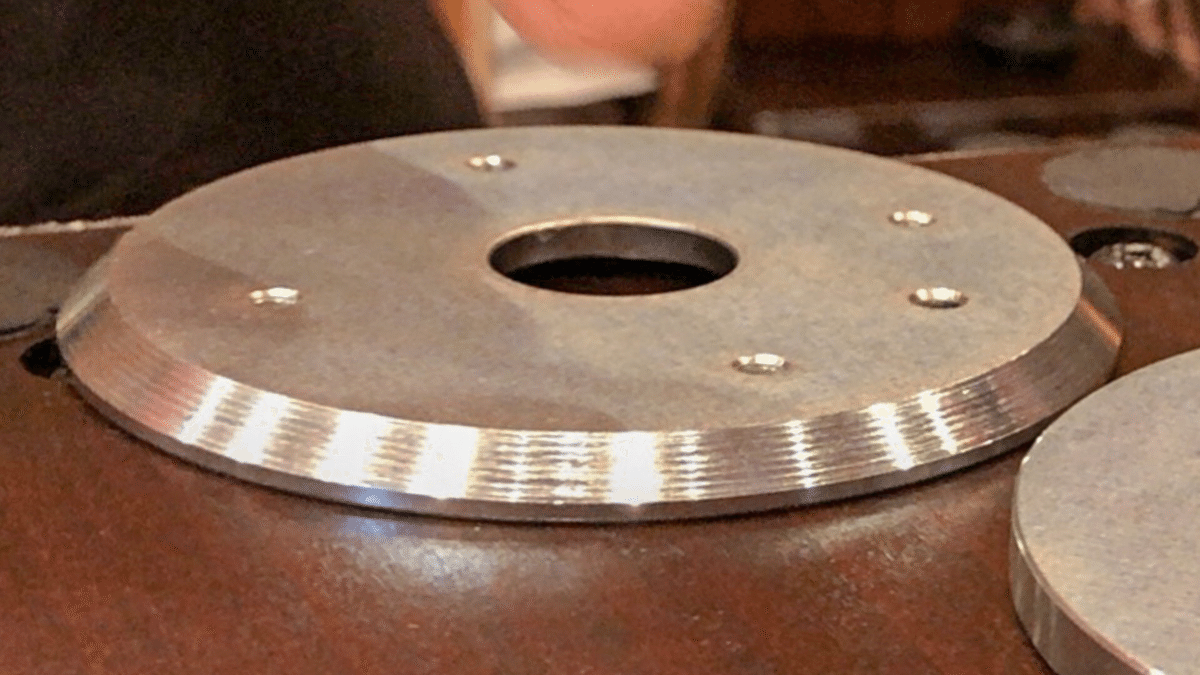

ボトムプレートとポールピース

乙訓 こちらはボトムプレートとポールピースです。

炭山 このポールピースが肝でもありますよね。 プレートからポールピースにいくところが鈍角になっていますね。

乙訓 これはセオリーから外れているところもあるのですが、いろいろな点で利点もあります。根元のところで渋滞してしまう磁束磁力が円滑に流れるという効果もあります。

炭山 なるほど。そのようなこともあるわけですね。

仲前 この辺も解析したわけですね。

乙訓 そうですね。

炭山 その辺を解析できてしまうのも御社の強みですね。

乙訓 シミュレーションしても実際に見たままの結果なんです。磁力は強いですし細くなっているところでは固まってしまうわけです。

仲前 ポールピースもこのモデル用に開発したものです。

炭山 完成品で見るよりもパーツ単体で見る方が大きく見えますね。物凄い大きさです。これで 10cm(口径) なんですね。通常ではあり得ないサイズです。

乙訓 そうですね。10cm ユニットなのにバッフルに102mm径の穴をあけて、さらに端子が通るところを切り欠いてもらうわけですから、「これでもいい」というユーザーからの理解が得られていないと難しいですね。

炭山 両脇に端子が通る「耳」をつけるタイプですね。

乙訓 トッププレートは外周に大きな面取りをしています。テーパーをつけて振動板裏の気流に配慮しています。

炭山 フレームの高さはどのくらいなのでしょうか? よほどのことがない限り皆さんだいたいは 15mm厚でバッフルを作ると思いますが。ここで物凄い気流抵抗が生まれることはないと思いますけれど。

乙訓 フレームの高さは 29.5mm です。

炭山 ということは板厚 15mm を2枚重ねにして板厚 30mm とする場合は2枚目を広げておいた方が良いわけですね。

ダイキャストフレーム

仲前 これだけ重いマグネットを搭載しているのでフレームは当然ダイキャストになります。

炭山 これは FE108EΣ のフレームとよく似ていますが別物ですか?

乙訓 基本は同じです。このフレームはもう20年くらい使っています。

炭山 ネジ穴が8本のタイプになったのは FE108ESII が最初だったような気がします。

乙訓 それまでは 10cm のダイキャストフレームは四角い形状でした。丸い形状のフレームは FE108Σ というモデルを作るときに検討しました。最初はネジ穴は8本にすることを私から提案しました。社内からは「8本は多い」との意見が多かったですし、製造側からも8本では型離れが悪いとの意見もありました。決定的だったのは長岡さんにご覧いただいたときに「多いんじゃない?」と言われたことでしょうか。それで4本になりました。その後はしばらく4本だったのですが、このフレームを作るときに8本にしました。

仲前 これは磁気回路が重くなったことからの必然的なものなのでしょうか。

乙訓 やはりしっかりと固定することが大切です。

炭山 自作派からすると8本止めるのは大変です。ドライバーで手を痛めながら…

乙訓 やはりしっかりした筐体構造でしっかり止めようとすると多くなってしまいます。確かに8本は大変ですが。

炭山 大変だからと言って電動ドライバーを使うのは怖いんですよね。

乙訓 最近は電動ドライバーの性能も高いので。私は手放せません。

炭山 使う時はできるだけ新しいビットを使うようにすると良いですね。跳ねた瞬間に振動板を痛めないように注意しなければなりません。

炭山 アキラ プロフィール

1964年、兵庫県生まれ。1990年、バブル期の人手不足に乗じて共同通信社AV FRONT編集部へバイトとして潜り込み、いつの間にか隣のFMfan編集部で故・長岡鉄男氏の担当編集者となる。2000年、長岡氏の急逝により慌ててライターへ転身し、現在に至る。

乙訓 克之 プロフィール

フォスター電機株式会社

フォステクス カンパニー スピーカー設計

1986年フォスター電機株式会社入社。フォステクス株式会社

(当時)に出向・転籍。FOSTEXではFE166Σ,FE166S,FE108S, FE208S, BC10, S100, FW-7シリーズ, FT27D, R100T, P45などの開発を担当。その後フォスター電機に戻り、ホームオーディオやテレビ用スピーカーのOEM開発を担当。その後海外赴任先で引き続きOEM開発を行うとともに、PMシリーズや T250D などを開発する。2008年、フォステクス カンパニーに復帰。以降、HiFiスピーカーシステム Gシリーズ、GXシリーズなどを開発。近年はW160A-HR,T250A,FE168SS-HPを開発する。振動板などの材料、ユニット、システムまで一貫して開発するフォステクスのスピーカー開発の中心的人物。(2022年現在)

FE108SS-HP 限定発売! (2022年2月25日)

FE108SS-HP特集 その1

・FE108SS-HPの紹介

・振動板の色と素材

・HP形状の振動板

FE108SS-HP特集 その2

・測定値と設計の狙い

・ボトムプレートとポールピース

・ダイキャストフレーム

FE108SS-HP特集 その3

・エッジ

・ダンパー

・センターキャップ/ボイスコイルとボビン

・ダンプ剤

・ハトメレス

FE108SS-HP特集 その4

・FE108SS-HP の試聴

・D-101S(スーパースワン) で聴く FE108SS-HP

・Application Sheet のバックロードホーン

第一回:フルレンジスピーカーのススメ

第二回:バックロードホーンエンクロージャーのススメ

第三回:スーパーツイーターのススメ

第四回:バックロードホーンに好適なフルレンジ