クラウド型医薬品集で変える薬剤師業務

(このブログは2023年5月20日に更新しました)

皆さん、こんにちわ。病院薬剤師だまさんと申します。

本ブログ(note)にアクセスしていただき、ありがとうございます。

このブログでは、私がライフワークにしているクラウド型医薬品集(Cloud Formulary)の有用性をご紹介していきます。

とりあえずは私が何者なのか、自己紹介をしておこうと思います。

自己紹介(病院薬剤師だまさんってどんな人?)

私は今年(令和4年)でブログ歴17年となる病院薬剤師ブロガーです。

地方の県庁所在地にある中核病院に勤務しています。

自慢はトップブロガーとして有名なイケハヤ(イケダハヤト)さんよりブログ歴が長いこと(あちらの次元が段違いですけどね)。

そもそも病院薬剤師ブログ自体が希少な存在です。

※ビジネス上の事情からか、開局薬剤師ブログは結構あります。

疑うなら探してみてください、数えるほどしかありませんから。

理由は簡単。

病院薬剤師って、ブログを書く暇がないほど忙しいのです。

それが管理職(副薬剤部長)になった今も続いているという・・・。

要するに、私って変わり者の暇人なんですね。

私がプログにハマった理由。

それは、日常の中で得られた「学び」や「気づき」を手軽に気軽に情報発信できるブログにすっかり魅了されてしまったから。

私にとってブログは、いわば「補助脳」。

記憶のバックアップの役割に加え、今ではブログの執筆を通してでないと、まとまった思考ができない域にまで達しました。

そんなブロガーの私が、2019年からYouTubeとTwitterも始めました。

ブロガーであり、YouTuberであり、Twitter民である病院薬剤師。

おっと、完全に「変わり者」ですね(笑)。

もし、少しでも興味が湧きましたら、下記も覗きに来てください。

【ブログ】※代表的なもの

・病院薬剤師って素晴らしい!【病院薬剤師ブログ】

・悩める薬局長のための薬剤師不足でも業務改善できるクラウド型院内医薬品集を制作するためのブログ

【YouTube】

・病院薬剤師って素晴らしい【YouTube編】

【Twitter】

・病院薬剤師だまさん@クラウド型医薬品集

本題に入る前に、まずは予告動画をご覧ください。

現時点では漠然とした理解で十分です。

【大前提】今更訊けないDI業務の「新」常識5選

本ブログのテーマはクラウド型医薬品集(以下「クラウド型」)です。

私は「クラウド型」を薬剤師業務の必須アイテムだと信じて疑いません。

「医薬品集が大事なのはわかるけど、それがクラウド型である理由は?」

その理由、DI業務の「新」常識を知ればきっと納得していただける筈です。

新常識❶:「最新」の医薬品情報を収集しよう

PMDAが以前から提唱していることなのですが・・・ご存知でしたか?

まさかこんなのを「最新」とは思ってませんよね?

A.冊子の医薬品集(例.今日の治療薬・内製の院内医薬品集)

B.電子カルテ付属の医薬品集

まず、年1回更新のAが「最新」ではないことはすぐ気がつく筈。

ではBはいかがでしょう?

大半は月1回更新の筈(毎月更新用CDが送付されてくる方式)。

これでも最長2ヶ月のタイムラグがある情報です。

「じゃあ、そんな状況をなぜPMDAは許してるの?」

理由は日本の医療施設の約半分がまだ紙カルテだからです。

医師に対しては「渋々」許容している訳ですが・・・。

その分、薬剤師には厳しい目が向けられていることを認識しましょう。

ほら、薬剤師には「インターネットを通じて」と求めているのです。

≪A244 病棟薬剤業務実施加算(通知)≫

(3) 病棟薬剤業務とは、次に掲げるものであること。

イ 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)によるなど、インターネットを通じて常に最新の医薬品緊急安全性情報、医薬品・医療機器等安全性情報、製造販売業者が作成する医薬品リスク管理計画(RMP:Risk Management Plan)に関する情報、医薬品・医療機器等の回収等の医薬品情報の収集を行うとともに、重要な医薬品情報については、医療従事者へ周知していること。

最近始まった「添付文書の電子化」だって趣旨は同じ。

PMDAは金輪際、古い添付文書を見てもらいたくないのです。

さて、以上をまとめるとこうなります。

≪PMDAが薬剤師に求めていること≫

・インターネットを通じて最新の医薬品情報を収集せよ

・(最新情報を見ていない)医師の監視役(穴埋め役)となれ

・医薬品医療機器情報配信サービス「PMDAメディナビ」を使え

ただ残念なことに、「PMDAメディナビ」はお世辞にも使い勝手が良いサービスとは呼べません(涙)。

「ないならば自分で作るしかない」

そんな思いから「クラウド型」は誕生したのです。

新常識❷:「三次資料☓メタ知識」を使いこなそう

突然ですが質問です。

「三次資料」の定義を言えますか?

三次資料とは

一次資料と二次資料の目録や内容をまとめたもの。

医薬品の有効性・安全性は一次資料(試験データ)で成り立っています。

なので、医薬品を深く知るためには一次資料を紐解かねばなりません。

喩えるなら、以下のような作業です。

何千何万頁にも及ぶ長編小説の中から、目的とする一節を見つけ出す

何トンにも及ぶ原石の中から、目的とする宝石を掘り出す

ただ現実問題として、疑問が生じる度にそんなことをしていたら、いくら時間があっても薬剤師業務は回りません。

そういった事情から、薬剤師の世界では「一次資料」を用途別に加工した「三次資料」が次々と登場しました。

※添付文書やインタビューフォームも「三次資料」です。

薬物療法は年々専門化・多様化が加速しています。

それが自らの専門分野ならば覚えるほかありませんが、そもそも人間の記憶力には限界があり、それに過度に依存すること自体リスクがあります。

「三次資料」は、言い換えれば情報の「引き出し」です。

「引き出し」を覚えてこそ、情報を取り出すことができるのです。

・・・ただ、手放しで喜んでばかりはいられなくなってきました。

以下の問題が顕在化してきたからです。

≪三次資料の増加が招いた問題≫

1.目的の資料を見つけ出すための知識(メタ知識)が必須となってきた

2.「三次資料」の急速な増加が大学やPMDAを置き去りにし始めた

3.「メタ知識」を持たない薬剤師が急増した

1は至極単純なことです。

「三次資料」が多岐に渡れば渡るほど、我々薬剤師は最適な資料を見つけ出せる知識(メタ知識)が必要不可欠となっていきます。

2も聞けば納得できる話です。

長らく「一次資料」だけに対峙してきた大学やPMDAにとって、膨らみ続ける「三次資料」をつぶさに把握せよというのは酷な話です。

3は2が元凶で生じた弊害です。

「三次資料」に疎くなる一方の大学は、その「使い方」はおろか「メタ知識」(何で調べるか)すら教えることができなくなっていきました。

※教えられるのは、PubMed等による論文検索が関の山?

こうして実践的な「メタ知識」を持たぬ薬剤師が毎年量産されていく構造が出来上がってしまったのです。

「物知り博士」が重宝された時代はとうに終焉しています。

これからの薬剤師は「メタ知識」を磨く必要があるのです。

※六法全書を丸暗記しなくても弁護士が務まるのと同じことです。

冷静に考えれば、相当に深刻な話です。

しかし、そのことに気付いている薬剤師はまだほとんどいません。

「将来AIが解決してくれる」なんて呑気に構えてて良い筈がありません。

危機感を覚えた私は、薬名検索のみで迅速に「三次資料」にアクセスできる「クラウド型」を開発しました。

新常識❸:「三つの壁」を克服しよう

「病棟薬剤業務」の時代が到来したことで、病棟に限らず各部門の薬剤師一人一人がDI業務を担わなくてはならなくなりました。

ところが、薬剤師が真剣にDI業務に向き合うと必ずぶつかる壁があります。

≪DI業務の三つの壁≫

1.時間の壁(DI担当薬剤師が週の3/4不在)

2.距離の壁(DI室を何度も往復できない)

3.技術の壁(メタ知識がない)

1と2は薬剤師が病棟に進出した時点で既にわかっていたことです。

しかし我々は、電子カルテを通じて添付文書が参照できることに甘んじて、不便な現状に声を上げるどころか、疑問に感じることすらない有り様です。

3は先述した大学教育の弊害です。

情報弱者が情報弱者を教育するという「痛ましい」事態も生じてきました。

«「クラウド型」の機能»

クラウドサービス ▶ 医薬品情報の「いつでも化」「どこでも化」

医薬品集 ▶ 医薬品情報の「誰でも化」

現代の技術「クラウドサービス」と古来の知恵「医薬品集」を融合させた「クラウド型」で、三つの壁を一気に克服することができます。

新常識❹:「適正使用」のための情報を先取りしよう

DI業務のことを「 質疑応答(問い合わせに応じること)」だと勘違いしている薬剤師は少なくありません。

しかし、あくまでそれはDI業務のごく一部に過ぎません。

DI業務のうち情報収集には次の2種類があります。

A.問い合わせに応じるための情報収集[質疑応答]

B.医薬品評価を行うための情報収集[適正使用]

薬剤師がチーム医療の一員として認められるためには、下記のような質問に答えられるだけの「意見」を持っていなければなりません。

「現行の薬物療法にはどのような問題点があるのか?」

「当該患者に一般的な使用法を当てはめて良いのか?」

「良くないのなら、どうするのが最も適切か?」

「質疑応答」だけが目的なら、「クラウド型」は単なる電子辞書です。

「クラウド型」で浮いた時間を「適正使用」のために使いましょう。

新常識❺:不足情報は「臨床判断」で補完しよう

皆さんは「医薬品インタビューフォーム利用の手引き(改訂版)」(日本病院薬剤師会)を一度でもご覧になったことがあるでしょうか?

実はそこには驚くべきことがサラッと書いてあります。

薬機法に基づく承認事項を逸脱するもの,製薬企業の機密等に関わるもの及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない.言い換えると,製薬企業から提供されたIFは,薬剤師自らが評価・判断・臨床適応するとともに,必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている.

つまり、「最適解は薬剤師自身が見つけなさい」という話です。

・・・突然そんなことを言われても途方に暮れるかもしれません。

ただ、インタビューフォームがそうなら添付文書だって同じ。

ほら、「中程度および強いCYP3A4阻害剤が何かは自分で調べろ」と言ってるでしょ?(言ってるんです)

パキロビッドパックのように「投与前確認項目一覧表」(併用禁忌・併用注意薬剤:薬効分類順)を懇切丁寧に提供してくれたのは、緊急時ゆえの特例だと考えましょう。

これは相互作用に限ったことではないですよね?例えば・・・

・粉砕・脱カプセルの可否を調べたら答えがなかった

・注射剤の配合変化を調べたら答えがなかった

・special populationの投与量を調べたら答えがなかった

こんな時、皆さんはどうされていましたか?

そう、限られた情報をもとに薬剤師が最適解を求めるしかありません。

いわゆる「臨床判断」です。

これからの薬剤師業務にとって最重要スキルとも言える「臨床判断」。

これを鍛錬するためには相応の時間が必要となります。

「三次資料」を通じて迅速に情報入手ができる「クラウド型」は、質量の両面から薬剤師業務における「臨床判断」をサポートします。

【禁断】鵜呑みにすると詰む!?DI業務の「エセ」常識3選

さて、「新」常識の次は「エセ」常識です(笑)。

何事も「表と裏」「本音と建て前」があります。

特に若手の方は、大学でろくにDI業務を教わらずに薬剤師になった弊害をモロに受けているなあ、と私は感じています。

身近なところで具体例をあげてみましょう。

皆さんは大学の受験勉強の際に参考書を使いましたか?

問題集や模擬試験にチャレンジしましたか?

恐らく9割以上の方が「Yes」と答えた筈です。

参考書に代表される「受験に特化した三次資料」がなければ、受験戦争を勝ち抜くことは至難だからです。

でも、だからといって高校が参考書を教材にすることはできません。

理由は「学習指導要領」というものがあるからです。

ほら、「表と裏」「本音と建て前」はあったでしょ?

大学とて同様です。

私は当院を訪れる実務実習生に、大学でDIのことをどこまで習ったかを毎回尋ねるのですが、皆が口を揃えて次のように答えます。

・添付文書や文献検索(PubMed等)については習った。

・それ以外についてはあまり習っていない。

「三次資料」は実習テキストに掲載されるのが関の山。

その活用法を学ぶ機会はほとんど提供されていない、とわかったのです。

「DI軽視」とも取れるこの状況。

私にとって長年の謎だったのですが、最近になってようやく氷解しました。

要するに、大学の教官も「三次資料」について行けていないのです。

教官の中には病院出身の方も多くおられると思いますが、彼らが現役の頃には今ほど多くの三次資料は存在していませんでした。医療現場でどんな三次資料が活用できるのか、それをどう使いこなせば有効なのか?それを学生に指南できるだけの経験値を彼らは持ち合わせていないのです。むろん彼らが悪いからではなく、三次資料の進化が急激過ぎるためなのですが・・・。

別記事(今更訊けないDI業務の「新」常識5選)でも述べた通り、医薬品情報は「ねずみ算式」に膨張し続けています。

必然的に「三次資料」も増えて当然ですが、種類が増え過ぎてしまい収拾がつかなくなってしまいました(その傾向は今後更に強まるでしょう)。

となれば、薬剤師もまた大学受験の時と同様、良質な参考書(三次資料)を自らの目でチョイスしていくほかなくなります。

「どうしたんだい、教育が担保するのは最低限のレベルだよ。与えられたものだけで誰でも簡単に、世界で通用する人材になれると思ってたのかい」 pic.twitter.com/mj4TLjk47S

— Yuki Ikeno❓大動脈外科医 (@IkenoYuki) December 9, 2022

さて、ここまで読んでもなお、あなたは「エセ」常識にこだわりますか?

エセ常識❶:「添付文書」こそ全て

「添付文書を読みこなさざる者、薬剤師にあらず」

常日頃より後輩たちにそう言って聞かせている私ですが、意外と誤解している者も多いようです。

確かに添付文書は法的根拠もあり、疎かにはできないことは確か。

しかし、何も添付文書以外を参考にしてはいけない訳ではありません。

「添付文書」を崇拝する薬剤師たちに告ぐ

かつて「能書」と呼ばれていたことからもわかるように、添付文書は医師向けの文書であり、必要最小限の情報しか記載されていない。不足する情報を補完するのは薬剤師に課せられた役割であり、それを怠ってはならない。

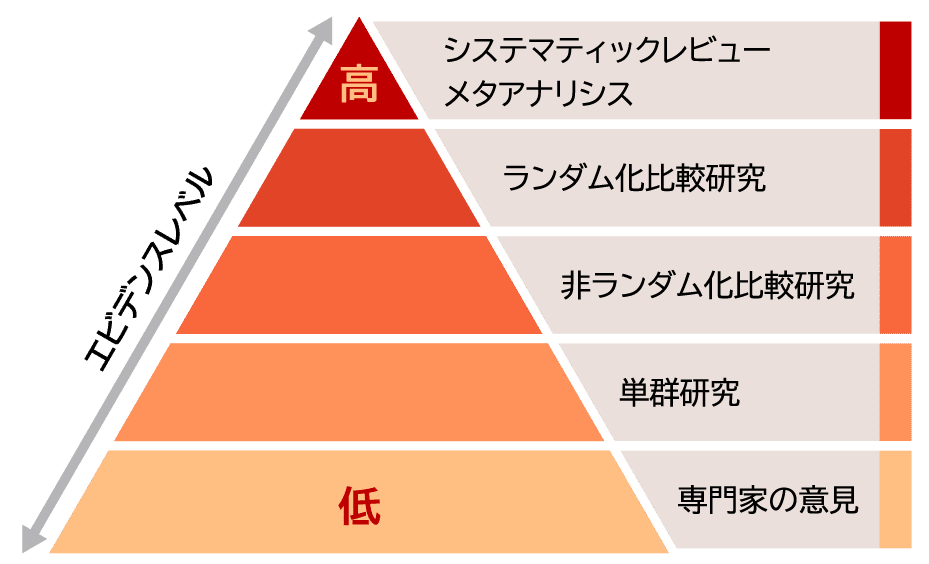

エセ常識❷:「論文」こそ全て

先述の通り、大学で習うのは添付文書と文献検索のみ。

薬剤師の中には「論文」信仰も根強く存在しています。

とは言え、日常業務で汎用するのはどう考えても非現実的ですし、ろくにエビデンスレベルを評価せず鵜呑みにするのも危険を伴います。

ただ、将来的にエビデンスを発信、つまり学会発表や論文執筆を目指しているならばどんどん活用し、享受した知識は全体に共有してください。

エセ常識❸:「AI」こそ全て

「将来、薬剤師の仕事はAIに奪われるのでは?」

真しやかに囁かれるこの懸念。

未知の新技術ゆえの過大評価と考えたいところですが、どうやら杞憂に終わることはなさそうです・・・DI業務を除いては。

「えっ?データが飛び交うDI業務こそが、真っ先にAI化されるんじゃあ?」

そう思われた方、完全な見当違いです。

実はDI業務のAI化こそが一番最後になりそうなのです。

嘘だと思ったら、平成30年度第4回JASDIフォーラム「これからの医薬品情報とICTを考える」の動画をご覧ください。

「DI業務は苦手だが、じきにAIが解決してくれる」と楽観視していた薬剤師は、考えを改める必要がありそうですね。

【知らないと損】ベテラン薬剤師との「差」が縮まらない意外な理由TOP3

当院では今年、待望の新人薬剤師が加入しました。

一時は「二桁欠員」にリーチとなる位、深刻な薬剤師不足だった当院だけに、意欲溢れる若手の加入は喜ばしい限りです。

ただ、歴代の若手薬剤師を眺めていると、少々危惧することがありました。

それは、ベテラン薬剤師との力量の差です。

おいおい、ベテランと若手とでは知識も経験も差があって当然じゃないか、可哀想なことを言うんじゃない、とおっしゃる方もおられると思います。

誤解のないように申し上げておきますが、決して私は「既にある知識や経験の差」のことを言っている訳ではありません。

「その差がなかなか縮まらない」ことを危惧しているのです。

考えてみてください。

私も含めベテラン勢は「4年」卒なのに対し、若手は全て「6年」卒です。

特に私の世代では病院志望は少数派だったため、病院薬剤師向けのカリキュラムはおろか、国試対策すらまともに受けていません(ほぼ独学でした)。

片や6年制の彼らは、「薬学教育モデル・コアカリキュラム」に基づいた実践的な教育を受けている、筈なのです。

当初あった知識や経験の差も、大学で教育を受けたスキルでみるみる縮め、あっという間に追い抜いてくれる・・・そんな風に期待していました。

ところがどうでしょう?

伸び悩んでいる若手は情報収集で四苦八苦していることがわかったのです。

そもそも薬剤師は収集した医薬品情報を評価・加工・提供することが本分。

その前段でつまづいていたら伸びる道理もありません。

そこで今回はベテラン薬剤師との「差」が縮まらない意外な理由TOP3を発表し、それを解決するためのアクションプランを紹介しようと思います。

第3位 情報収集に「時間」を取られ過ぎている

ベテラン級の知識と経験を身につけるにはどうすればいいのでしょうか?

身も蓋もないことを言います(笑)。

結局のところ、それ相応の「時間」を投下するしかないのです。

皆さんは「1万時間の法則」をご存知でしょうか?

1万時間の法則とは

ある分野でスキルを磨いて一流として成功するには、1万時間もの練習・努力・学習が必要だというもの。エリクソン教授らの研究をもとに、マルコム・グラッドウェル氏が提唱した。

日本では「石の上にも3年」(9.1時間×365×3≒1万時間)とも言います。

ただ、私は何も「根性論」を説きたいのではありません。

若手が学ばなければならないことは他にも沢山ある訳ですから、DIだけに時間を費やす訳にはいかないことも理解しています。

では、アクションプランです。

ここは是非、効率的な時間の使い方をしましょう。つまり————

クラウド型医薬品集を用いて、医薬品情報の収集時間を短縮するのです。

それで浮いた時間は、他のスキルを磨くことに投下します。

逆に言えば、「収集」に必要以上の時間をかけるのは勿体ないのです。

参考動画を添付しておきますので、関心のある方はご覧ください。

第2位 ネットをほとんど活用していない

これも異議を唱える方が多いのではないでしょうか?

「ええっ、ネットは若手の方が使うっしょ?」

しかし、それはプライベートでの話。

こと、DI業務に関して言えばダメダメです(ほら、何でもググらない!)。

例えば、添付文書情報の調べ方はこんな有り様。

・電子カルテ付属の「医薬品情報検索」を参照

・製品に封入されている添付文書を参照

・「今日の治療薬」等の書籍を参照

「え、何がいけないの?」って言った人・・・ダメダメです(笑)。

医師や看護師ならばともかく、薬剤師ならば最新の情報を参照しないといけません(電カルは最長で2ヶ月前、書籍は1年以上前の情報ですよ)。

手元に資料がなければ、病棟と薬局を往復する時間も無駄となります。

そもネットを使わないということは、下記の情報も活用していない訳です。

・インタビューフォーム

・審査報告書

・医薬品リスク管理計画(RMP)

・メーカーの製品サイト etc

これでは質・量ともにベテランに敵う筈がありません。

ただ、若手の気持ちもわからない訳ではありません。

これらの情報にどうやってアクセスしたらいいかがわからないのです。

若手は意外と「情報弱者」だったのです(便利なアプリに依存し過ぎ?)

そこでアクションプランです。

クラウド型医薬品集ならば、薬品頁から迅速アクセスできます。

クラウド型医薬品集は病院薬剤師に特化したアプリと言えます。

クラウド型医薬品集には、薬品毎に汎用サイトへのリンクが貼られ、かつ(ここからが重要⇒)随時メンテナンスされています。

なので、常に最新の情報を入手できるのです(しかもスマホで)。

3位の所でも言いましたが、「収集」に費やす時間は極力省きましょう。

第1位 先輩に「答え」を訊いて済ませている

病院薬剤師にとってチーム医療は今や「花形」の業務。

それを夢見て、当院を志望してくれる学生も毎年一定数います。

ただ、深刻な薬剤師不足が何年も続く中、リテラシーの向上を待たずに医療の現場にスタッフを投入せざるを得ない状況に当院は置かれていきました。

※当院では現在、2病棟を薬剤師1名で担当させています。

当然先輩薬剤師が教育を行いますが、あくまで「最低限」「最小限」の話。

「情報弱者が情報弱者を教育する」という痛ましい事態も生じています。

薬剤師数が充足している施設の方からすれば滑稽な話ですよね・・・。

そんな状況を打破するために、制作されたクラウド型医薬品集。

ところが意外なことに、当初若手からの反響はありませんでした。

情報収集に苦しんでいた彼らにとって、「クラウド型」は僥倖だった筈。

にもかかわらずこの反応の薄さは一体・・・?

たどり着いた答えは、私を愕然とさせるに十分なものでした。

彼らは「クラウド型」よりもずっと便利な方法を既に使っていたのです。

「先輩に訊いて済ます」という方法を・・・(涙)。

確かに知識も経験も豊富な先輩に相談すれば、質問の背景も聞き出してくれるでしょうし、ニーズに沿った情報の収集・評価・加工・提供だってしてくれることでしょう(ううっ、賢いやん!)。

独力で対応するより、はるかに適切な回答が返せる道理です。

質問者の満足度も得られることでしょう。

何より手っ取り早い。・・・いいこと尽くめです(溜息)。

しかしそんなことばかり続けていて、若手の成長は望めるでしょうか?

※むしろ「教える側」のベテランが更に伸びるという皮肉な状況に・・・。

ただ、ベテラン陣はやがて次々と臨床の場から「退場」していきます。

未来を担う彼らが、将来もなお「情報弱者」のままだったとしたら・・・。

最後にアクションプランです。

若手は「魚の釣り方」(情報リテラシー)を乞うべし。

「魚」そのものをもらうべきではありません。

ただ、ハイスペックな「釣り具」はこちらで用意しました。

医薬品情報はクラウド型医薬品集を用いて収集しましょう。

そして、浮いた時間で「釣った魚」を料理する腕を磨きましょう。

【実話】「クラウド型サイコー!」と感じた瞬間5選

2013年に発案して以来、7年の長きに渡り情報発信を続けてきた私ですが、当院のように「クラウド型」を制作・活用している施設は、ただの一度も耳にしたことがありません。

「(ハイパーリンクとテキストで)クラウド上に院内医薬品集を制作する」

それ自体は、「IT全盛」という時代背景を考慮すれば(少なくともDI担当なら)誰でもごく自然に思いつく発想なのに、です。

にもかかわらず、どの施設も「二の足」を踏んでいるのはなぜでしょうか?

薬剤師不足だから?

いやいや、「二桁欠員」に何度もリーチしている当院(600床超)にできて、他院にできない筈がありません。

・・・とまぁ、思わせぶりな事を書きましたが、理由はわかっています。

ハイリスク・ハイリターンだからです。

詳しくは別の機会に譲りますが、要するに皆失敗を怖がっているのです。

ならば、実績のある当院が「後押し」するしかありません。

「クラウド型サイコー!」

そう感じていただける方が一人でも増えることを期待しています。

では、スタートです。

その1 最新の「同効薬一覧表」が簡単に作成できた

薬剤師にとって「同効薬一覧表」は、代替薬の選定や医薬品の採用・削除の際になくてはならない必須アイテムです。

ところが、その内容は経時的に「陳腐化」していくため、その都度作り直す必要がありました(DI担当としては結構ストレスのかかる作業です)。

ところが「クラウド型」ならば、いつでも最新の一覧表が作成できます。

≪手順≫

1.卸サイト(SAFE-DI)等で同効薬一覧表を入手する。

2.そのリンクを「クラウド型」の当該薬品頁に貼付する。

3.「関連レコード一覧」で採用区分を把握する。

4.マーカー等を用い、1のリスト中の採用品を明示する。

ちなみに3の「関連レコード一覧」はKintoneの標準機能です。

下記の例のように、「主ながん分子標的薬(2020.04.01改訂)」というキーワードで検索した結果を自動的にリストアップしてくれる訳です。

(リンクが最新である必要はありますが)3~4分もあれば作業完了です。

「クラウド型サイコー!」

その2 「購入の可否」を独力で判断できた

薬の発注で失敗した経験は、誰でも一度はあることと思います。

特に多いのが、在庫限りで削除予定だった薬を購入してしまうミス。

これは「採用区分の不明瞭さ」が原因です。

薬品マスタが有効(オーダが可能)⇒ でも実は削除品(追加購入はNG)

※在庫を使い切るため、まだマスタを削除していないだけ。

電カル表示が非採用品 ⇒ でも実は採用品(タイミングを見て購入が必要)

※旧製品がなくなるまで、新製品のマスタを稼働させていないだけ。

薬品マスタにしろ、電カル表示にしろ、猫の目のように変わる在庫変動の中、どうしても「採用区分」との齟齬(タイムラグ)は生じてしまいます。

そこで、「クラウド型」に以下の要素を盛り込んでみることにしました。

・採用区分

・採用・削除に関する経緯

・卸情報 ※20●●.4.1現在

このようなローカル情報を登録できるのも「クラウド型」の強みです。

すると、発注担当が不在の時や夜勤の時でも、「クラウド型」さえあれば、購入の可否が独力で判断でき、発注先を調べることも可能となりました。

「クラウド型サイコー!」

その3 ボスからの「リクエスト」に即応できた

DI担当は、ボスの中枢業務をサポートすることがしばしばあります。

リクエストは「現在の採用品目数は?」から始まり————

「内服・外用・注射は各何品目?」

「毒薬・劇薬・麻薬・向精神薬は各何品目?あと、局方品は?」

「先発品・後発品は各何品目?うち、後発品のある先発品は?」

「RMP(医薬品リスク管理計画)が定められている品目数は?」

「複数規格を採用している品目リスト出る?」

「●●社製品の採用品リスト出る?」

「分子標的薬の採用品リスト出る?」 etc

こんな無茶振り(!?)にも、ものの3~4分で対応できてしまいます。

「クラウド型」はクラウド上に構築された医薬品データベースなのです。

しかもプログラムの知識は一切不要です(Accessが使えなくても大丈夫)。

「クラウド型サイコー!」

その4 「ワンランク上」の医薬品情報が入手できた

「クラウド型」にはポータル(玄関)としての側面もあります。

権利の関係上、様々な規制や制約のある医薬品情報ですが、玄関までならばハイパーリンクを通じて誘導することができるのです。

・製品サイト(条件:医療従事者であること)

・卸等の医薬品情報サイト(条件:会員登録)

・Dropbox(条件:利用者登録)

ワンランク上の情報も、「クラウド型」からなら容易にアクセス可能です。

例えば、「注射薬調剤監査マニュアル2018」のスキャンデータ(PDF)を「クラウド型」に添付することは著作権保護法違反の疑いがあります。

しかし、Dropboxの格納データを個人ID/PWで閲覧することは合法なのです(プラグイン「Dropbox for kintone 2.0」でリンクを作成できます)。

こんな芸当、AIには無理です(AIは医療従事者ではありませんし、会員登録することもできませんから)。

「クラウド型」ならば、「aiPharma」だって飲み込めてしまうのです。

「クラウド型サイコー!」

その5 病休中でも「テレワーク」ができた

上記ブログをご覧いただくとわかりますが、私はこの8年間で約6ヶ月病休を取っています(昔のも入れると6回もOP)。

胸腺腫:(胸腔鏡OP)2012/2/8~3/11、(開胸OP&RT)8/20~10/29

大腸がん:(ESD)2017/1/20~23、(結腸切除術)1/31~3/16

基底細胞がん:2019/8/4~9/4

「クラウド型」を導入した2015年以降、病休中はメンテナンスに励んだことは言うまでもありません(で、日病薬e-ラーニングで単位稼ぎという訳)。

そう、「クラウド型」の最大のメリットは、ネット環境とデバイス(PC・タブレット・スマホ)さえあれば、いつでもどこでも利用できる点です。

新型コロナで一躍注目された「テレワーク」を、私は5年も前からやってたんですよ(ただし無給で、ですけど・・・)。

いや、逆に「テレワーク」じゃないと、勤務時間内にメンテする余裕なんてなかったし、完成は無理だったかもしれません(執念ですよ、執念)。

専用のデバイスじゃなく、スマホでも使えるってのがいいですね。

他部門や病棟はもちろん、院外つまり地域連携でも威力を発揮する筈です。

「クラウド型」では薬品頁毎にコメント欄(掲示板)が設置されています。

もし答えが見つからず、自力またはDI室の協力で解決した場合、「再現性」のある情報はコメント欄に記入しておきましょう(要出典・記入者名)。

些細なことでも、その一つ一つの積み重ねが将来に実を結び、あなたや大切な誰かを助けてくれることでしょう。 ※ポータル画面の説明文より

コメント欄には、ローカルルールやゼロ回答(情報なし)、品薄や回収情報なども書き込まれ、薬剤師間の情報共有に重宝しています。

なお、記入されたコメントは、新着情報としてポータル画面で即時通知されるため、不備のあるコメントがあれば指摘・修正することも可能です。

う~ん、「クラウド型サイコー!」

【危機一髪!!】クラウド型に思わず「サンキュー!」と叫んだ瞬間3選

DI担当には、ある種の「本能」が骨の髄まで刷り込まれています。

それは「極力ブランク(空白)状態を保つ」という本能です。

※「暇そうにしてる」とよく誤解されますが、違いますよっ(怒)。

「緊急性」の高い質問は、何の前触れなく突然に訪れ、しかも往々にして重なるものです(2連続・3連続なんかザラです)。

一刻も早く「ブランク状態」を回復すること、言い換えれば「スピード感」が肝要であり、それがパニックに陥らず的確な回答を返す秘訣なのです。

なので、「クラウド型」に救われた経験は枚挙に暇がありません。

今回は、私がクラウド型に思わず「サンキュー!」と叫んだ3つの事例をご紹介していきます。

その1 (医療従事者向け・患者向け)資材を突然請求された

これは薬局「あるある」ですね。

古い薬はともかく、最近の新薬はRMP(医薬品リスク管理計画)の関係から「かなりの確率」で医薬品適正使用のための資材が作成されています。

その種類は、もはや「途方もない数」と言っても過言ではありません。

当院では(深刻な薬剤師不足のため、代わりに)大量に雇用した事務の方に資材の管理をお願いしているのですが、新薬は「容赦なく」増え続けていくため、それでも需要に供給が追い付いていないのが現状です。

かと言って、資材が届くまで患者さんを待たせるのも気の毒な話です。

資材を「紙媒体」で管理する発想自体が、もうダメなのかもしれません。

クラウド型ならば薬品毎に「PMDAリンク」(詳しくは下記の動画を参照)やメーカーの製品サイトのリンクを貼っていますので、(一部を除く)各種資材がPDFで素早く入手できます。

あとはこれをカラー出力するかメールに添付して送付する訳です。

急場でも2~3分もあれば資材をゲットできる「クラウド型」。

「サンキュー!」

その2 奇妙な(!?)質問に対応できた

当院のDI室には「七不思議」があって、その一つが「魔金ちゃん」です。

「魔の金曜日」という言葉がありますが、不思議なことに金曜日になると普段来ないような奇妙な質問が来ることが多いのです。

※仲間内では「あ、魔金ちゃんが遊びに来てる」と話してます(笑)。

一体何を調べていいのかもわからず、途方に暮れるケースも多いです。

そんな時、何度も救ってくれたのがクラウド型の「コメント欄」です。

先述の通り、コメント欄はスタッフが解決した「再現性」のあるDI実例を記録するスペースです(要出典・記入者名)。

普段はなかなか意識していませんが、DI実例は解決までに費やした時間と労力に応じたコストが掛かっているため、立派な「資産」なのです。

なので(再現性のないものはともかく)そういった情報は散逸しないよう大切に保管して、必要時に再利用できる仕組みを作っておくことが肝要です。

その意味で、DI実例を薬品名と紐付けて管理・活用ができるクラウド型は、使い込む程に「ロングテール」なニーズにも対応できるシステムなのです。

下記はダイアップ坐剤のコメント欄の記入例です。

今日もまたクラウド型のお陰で「魔金ちゃん」が撃退できました。

「サンキュー!」

その3 特定共同指導で「鉄壁」の回答ができた

皆さんの施設では「特定共同指導」の対策は万全ですか?

「クラウド型」は◆印の部分をクリアします。

「DI業務界隈」で指摘が予想されるポイント

□安全性情報の迅速な伝達 ⇒ PMDAメディナビの登録

◆安全性情報の確実な伝達 ⇒ 対面による医師への伝達

◆医薬品情報の最新性 ⇒ マイ医薬品集作成サービスの活用

※電カル付属の医薬品情報システムや書籍では認められない可能性も・・・

◆医薬品の適正使用 ⇒ RMP・最適使用推進GLの利活用

◆DI室の管理する医薬品情報の共有体制

□院内で生じた副作用の把握の体制

□PMDAへの副作用報告の体制

□副作用被害救済制度の支援体制

特定共同指導に際し、私が最も懸念した点が下記でした。

「そろそろ医薬品情報の『最新性』を問われるのではなかろうか?」

あれ?ピンと来ませんか?

要するに「添付文書の情報をどこから入手しているか?」ということです。

PMDAホームページが開設されてから約20年が経過しました。

なのに、医療現場ではおよそ最新とは言い難い情報源を使い続けている。

それを厚労省は「見て見ぬふり」をしてくれるでしょうか?

え?PMDAメディナビやマイ医薬品集作成サービスがあるでしょ?

そんなもの、登録はしてもほとんどの施設が利用してないことなんか、厚労省はとっくにお見通しですよ(使ってる施設の方、ゴメンなさい)。

まあ、そもそもPMDAメディナビにしろ、マイ医薬品集作成サービスにしろ、厚労省が膨大な予算をかけて開発したシステムだったのですが、使い勝手が悪くて結局普及しませんでした。

クラウド型では薬品頁毎に「PMDAリンク」※)を貼付しています。

※私が勝手に付けたネーミングで、正式な名称ではありません。

例えばキイトルーダならこんな感じです。

このリンクをクリックすると下記のページにジャンプします。

このページより入手できる情報は下記の通りです。

・添付文書/インタビューフォーム

・患者向医薬品ガイド/くすりのしおり

・RMP(医薬品リスク管理計画)/RMP資材

・重篤副作用疾患別対応マニュアル

・承認情報(審査報告書他)

・公知申請への該当性に係る報告書

・最適使用推進ガイドライン

・緊急安全性情報/安全性速報

・改訂指示/DSU(医薬品安全対策情報) etc

「クラウド型」ならば、日常業務の中でこれらの最新情報がいつでもどこでも一覧できるのです(厚労省としても文句はない筈です)。

特定共同指導の当日、「最新性」に関する追及はありませんでした。

ただ、審査官から「審査報告書」の活用を勧められたため、PMDAリンクから参照でき若手にも利用を促していることを伝えると満足されていました。

クラウド型のお陰で、特定共同指導は胸を張って乗り切れたのです。

う~ん、「クラウド型サンキュー!」

【断捨離】クラウド型があると要らなくなる物5選

2014年に運用を開始した「クラウド型」ですが、私も中核病院(しかも自治体病院)に所属している関係上、幾度となく学会発表もしてきました。

ちなみにこれは第56回全国自治体病院学会で発表した演題です。

「クラウド型」の発表をすると、(特に座長から)毎回必ず質問されるのが「そのシステムは医薬品集に特化したものか?」というもの。

いえいえ、医薬品集には特化していません。

「クラウド型」のプラットフォームはkintoneと言って、様々なビジネスに対応できる拡張性の高いクラウドサービスです。

kintoneの主な特徴は3つです。

1.情報共有化 ⇒ チームでの業務効果を最大化

2.ノンプログラミング(マウス操作で作成可能) ⇒ 自力で開発可能

3.モバイル ⇒ サーバー・更新用CD・専用デバイス不要(低コスト)

なので、医薬品集という枠を超え、「情報共有ツール」「データ集計ツール」「進捗管理ツール」としても活用できる。

それが、従来のツールにはなかった「クラウド型」の強みなのです。

今回は「クラウド型があると要らなくなる物5選」と題してお送りします。

その1 メモ帳(ノート)

「え?メモ帳は要るっしょ!」と思われたかもしれません。

確かに、薬剤師に限らず社会人には覚えることが膨大にあります。

よって、同じことを何度も訊き返さないために、備忘録としてメモを取る行為自体を否定するつもりはありません。

ここで言いたいのは、「医薬品に紐づいた情報」、特に容易に入手できない下記のような情報を「個人保有」してていいのか?という点です。

・文献やメーカーに照会して入手した情報(例.適応外使用)

・「該当データがない」という情報(ゼロ情報)

・当院独自に運用しているルール(ローカルルール)

・その他(時には奇想天外な情報も・・・)

このような情報は往々にして「属人化」してしまいます。

その人が情報を「散逸」するか、職場から「離脱」してしまえば、その情報を入手する術は永遠に失われてしまいます。

このような事態を回避するため、当院ではこういった情報はメモ帳に残すだけでなく、「クラウド型」のコメント欄にも記入してもらっています。

質疑応答集を作成されている施設もあるとは思いますが、「情報の登録・再利用の手軽さ」において「クラウド型」に軍配が上がると思います。

「メモ帳なんて、要らない!」

【コラム】「クラウド型」の原型、「nabeちゃんノート」

「nabeちゃんノート」

それは、かつて当院に存在していた「伝説」のノートのことです。

当時新人薬剤師だったnabeちゃんが、業務上の知識を女の子らしく綺麗にまとめたノートのことで、後輩たちに引っ張りだこでした。

「nabeちゃんノート」が若手に受け入れられた理由。

それは彼らの「目線」、ニーズに適っていたからにほかなりません。

「個人のメモ帳を共有することで、その価値は格段に上がる筈」

「ならば、薬剤師の薬剤師による薬剤師のための医薬品集を作ろう」

こうして「nabeちゃんノート」は「クラウド型」の原型となったのです。

その2 メール(院内メール)

「え?メールは要るっしょ!」と思われたかもしれません。

今回はプライベートではなく業務用の院内メールの話です。

休暇や出張で数日不在にすると、事務連絡やら問い合わせやら沢山のメールが溜まっていて、目を通すだけでも難儀します。

フィルター毎に自動分別したり、自分なりに工夫はしているのですが、メールだとどうしても貴重な時間を奪われてしまいがちです。

特に「情報共有」と称して届く「医薬品に紐づいた情報」に関するメール。

「口頭だと徹底しないから」という送り手の気持ちも分からないではありませんが、受け手からすれば「差し当たって必要のない情報」とも言えます。

送り手 ⇒ 往々にして浸透しない情報(自己満足)

受け手 ⇒ 往々にして当面不要な情報(時間泥棒)

※逆に肝心な時に見つけられなかったりします(涙)。

こんな時にも「クラウド型」のコメント欄が重宝します。

「医薬品に紐づいた情報」は、メールでなく薬品頁のコメント欄に記入しておけば、「時系列」で蓄積されていき「散逸」もありません。

薬品頁にアクセスすれば自然に目に飛び込んで来るので、メールを探し回るよりはるかに効率的だと言えます。

「メールなんて、要らない!」

その3 エクセル(スプレッドシート)

「アナログ世代(昭和卒)」世代が絶滅しつつある今、業務にエクセルを使っていない薬剤師はさすがにもういないと思います。

しかし、未だに自分のPCで作成したファイルをメール添付してやり取りしている方はまだ相当数存在していると思われます。

kintoneならば、クラウド上でスプレッドシートを管理できます。

常に最新バージョンですし、更新履歴(ログ)やバックアップも残ります。

自動的にグラフ化できますし、コメント欄がメールの代わりを果たします。

「昭和」の遺産を捨て、「令和」仕様にバージョンアップしましょう。

「エクセルなんて、要らない!」

その4 アクセス(リレーショナルデータベース)

エクセルは言わば「ダイビングスーツ」のようなものです。

ご覧の通り、コーディネイトの余地はゼロ。

もし「素材」が変更されれば、1着丸ごと作り直さなくてはなりません。

ところが、リレーショナルデータベースならばコーディネイトは自由自在。

各要素(テーブル)さえメンテナンスすれば、該当箇所だけが差し替わるので、仕立て直しの必要がないのです。

学会では「アクセス」や「ファイルメーカー」といったソフトを用いて構築したデータベースの発表を目にすることが少なくありません(特に大学)。

当然、医薬品集もまたリレーショナルデータベースとの相性は抜群であり、エクセルよりもアクセスを用いた方が格段に応用が利く筈なのです。

ただ、それを使いこなすには、SQLなどに代表されるデータベース言語の知識が必要となり、多忙な薬剤師にはハードルが高くなってしまいます。

その点、kintoneならばプログラミングやデータベース言語は不要。

ドラッグ&ドロップの操作だけでデータベースが簡単に作成できます。

※試しに「ノンプログラミング」でググってみてください。ちゃんとkintoneがヒットしますよ。

さあ、リレーショナルデータベースの醍醐味を思う存分味わいましょう。

「アクセスなんて、要らない!」

その5 定番書籍(3次資料)

いまだに抱えきれない程の書籍や資料を抱えて病棟に旅立っていくスタッフがいて、「た~いへん」と思ってしまいます。

※ちなみにそのスタッフは、折角ある「クラウド型」を使っていません。

ただ、例えば下記のような書籍を病棟まで(重い思いをして)持参して、一体どれだけ参照しているのでしょう?

・粉砕・脱カプセルの可否

⇒ 錠剤・カプセル剤粉砕ハンドブック第7版

・簡易懸濁法の可否

⇒ 内服薬経管投与ハンドブック第3版 簡易懸濁法可能医薬品一覧

・注射薬の配合変化

⇒ 注射薬調剤監査マニュアル第4版

そもそも「定番図書」を一人一冊ずつ購入する必要があるでしょうか?

当院では、解説を参照するため調剤室に1冊だけ置いています。

そして、最低限の情報を「クラウド型」の薬品頁に転記しておく。

これで十分ではないでしょうか?

【コラム】制度の壁は「自己犠牲」で突破

当院だけなのかもしれませんが、図書購入費って機動的じゃないですよね。

定番図書の改訂版を希望しても入庫するのは年度末だったりします。

気の短い(!?)私は、個人的にAmazonで予約注文しておき、届いたらその日のうちに「クラウド型」の更新を行ってAmazonマーケットプレイスに(「ほぼ新品」として)出品してしまいます(もち、すぐ売れます)。

当然投資額は全額回収できる訳ではありません(手数料・郵送料も入れると2000円近くは持ち出しです)。

でも、お金を出せばたやすく最新の情報が入手できるのに、何か月も指をくわえて待つなんてこと、私には我慢できないのです。

思えば、「クラウド型」も最初は自費で運用していました。

毎月口座から約5000円が引き落とされて行くのを見て、「早く予算化を認めてもらえるよう頑張ろう!」と自分を奮い立たせたものです(笑)。

※結局、予算化までには2年を要しました。

理屈だけで制度を変えるのは正直難しいです。

自己犠牲を払ってでも、「行動」あるのみだと私は思います。

Kintoneは様々なパーツ(文字列・リッチエディター・添付ファイル・リンク・画像・ルックアップ等)が使用できます。

よって、下記のように様々な媒体を薬品頁に貼付することが可能です。

・書籍 ⇒(文字列パーツに)テキスト入力

・各種ファイル(PDF・画像等) ⇒(添付ファイルパーツに)ファイル添付

・各種サイト ⇒(リッチエディターやリンクパーツに)リンク貼付

・他のアプリのデータ ⇒(ルックアップパーツで)コピー取得

「(個人持ちの)定番図書なんて、要らない!」

3【ビフォーアフター】「クラウド型」でスリム化できた薬剤師業務3選

「クラウド型」が単なる電子辞書ではないことは、ここまでお読みいただいた方は、とっくにお気づきかと思います。

そう、「クラウド型」は手間のかかるDI業務をスリム化できるのです。

とはいえ、実際に使ったことがなければピンと来ない話かもしれません。

そこで今回は「クラウド型」で薬剤師業務の何がどう変わったのか(ビフォーアフター)を実例を交えてご紹介していこうと思います。

その1 代替薬選び

入院患者の持参薬がもし採用されていなかった場合、薬剤師は最適な代替薬を提案しなくてはなりません。

ただ、同一成分薬があれば造作もありませんが、もしそれがない場合は…。

皆さんの施設ではどのように対処されていますか?

当院におけるビフォーアフターはこうです。

【ビフォー】書籍(今日の治療薬など)をもとに提案

【アフター】「クラウド型」で3つの切り口で代替薬を自動表示

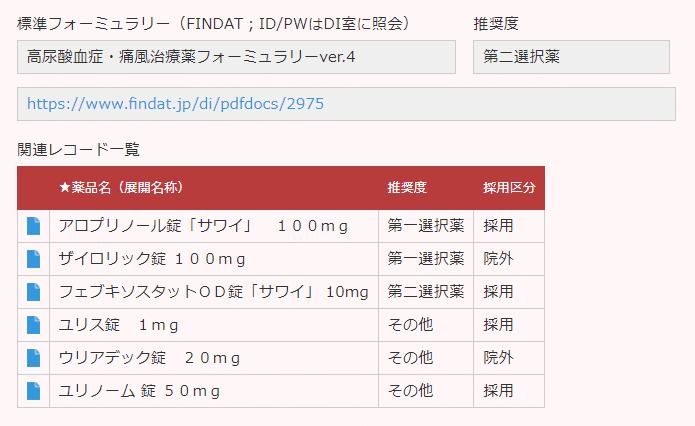

kintoneには「関連レコード一覧」という機能があります。

これを成分名と紐付けて設定すれば「同一成分薬」が、同種同効薬一覧(タイトルまたはURL)との紐付けなら「同種同効薬」が、標準フォーミュラリーとの紐付けなら「推奨薬」が自動表示されます。

このように、推奨度や採用区分も一緒に表示させることができます。

蛇足になるかもですが、先日当院ではこんな事件(!?)がありました。

ボス「鎮痙薬の飲み薬だけど何やったかなぁ?」

私「ブスコパンですか?」

ボス「違う違う(怒←おいおい)」

「薬の名前が出て来ない」

これってよくある質問ですよね?

いくら考えても埒が明きません。

私はまずブスコパン錠10mgの頁を開いてみました。

拡張薬効分類:鎮痙薬-内用(抗コリン薬),消化性潰瘍用薬-内用(抗コリン薬)

次に拡張薬効分類を対象に「鎮痙薬」で検索してみました。

検索結果は下記の通り。

プロ・バンサイン錠 15mg

ダクチル錠50mg

ブスコパン錠10mg

ズファジラン錠10mg

硫酸アトロピン末

コスパノンカプセル40mg

これぞ「メタ知識」ですよね。

果たしてボスの求めていた薬はコスパノンと判明したのでした♪

ちょっとしたテクニックですが、ご参考までに。

「クラウド型」で代替薬選びがスリム化できました。

その2 高度な検索

膨大な医薬品の中から目標とする薬品を絞り込まければならない場面は、下記のように皆さんも結構遭遇している筈です。

・後発品のある先発注射薬

・小林化工や日医工など回収品目

・光過敏症「要注意」薬(アラグリオ投与後48時間回避すべき薬剤)など

ところが、電カル付属の医薬品集には必要最小限の検索機能しかなく、検索条件の保存や検索結果のダウンロードできないものも散見します。

当院におけるビフォーアフターはこうです。

【ビフォー】全薬品リストの中から目視で絞り込み

【アフター】汎用性のある検索条件は保存して次回以降も流用

kintoneでは任意の検索条件・表示形式を「一覧」として保存できます。

検索条件を保存しておくと、レコードの更新作業もスムーズになります。

例えば事務さんにレコード更新を依頼する際、作業対象薬品のみが表示される一覧を登録しておけば混乱なく作業してもらえます。

「クラウド型」で高度な検索がスリム化できました。

その3 レア情報の共有

医療現場で薬剤師が投げ掛けられる質問は計り知れません。

中にはドン引きするほどレアでマニアックな質問も含まれます。

そこが面白いところでもあるのですが、膨大な時間を費やして得られたデータは貴重な知的財産です。

何ヶ月後何年後になるかはわかりませんが、少しでも再現性がある情報ならば、再利用できるようにしておかないと苦労が報われません。

当院におけるビフォーアフターはこうです。

【ビフォー】「質疑応答記録」(紙媒体)での保存

【アフター】コメント欄での保存

kintoneでは薬品に紐付いたコメントを書き込め、頁内に集約できます。

「質疑応答記録」は様々な問題点(再利用しづらい・情報が陳腐化する等)を抱えていたため、「クラウド型」のコメント欄への移行を断行しました。

薬品頁に紐付けて記録が残るので検索性の向上・散逸の防止ができました。

コメント記入と同時に通知が出るのでオーディットもしやすくなりました。

「クラウド型」でレア情報の共有がスリム化できました。

これも蛇足かもですが、「クラウド型」が既存の医薬品集と決定的に違う点は「積み上げが可能」な点です。例えば検索テクニックは場数を踏んだか否かで大きな差がついてしまいますが、保存されている検索条件をお手本にすれば経験の浅い薬剤師でも高度な検索が可能です。使えば使うほど賢くなっていく、「クラウド型」はまさに成長する医薬品集なのです。

【圧倒的】医療安全カンファでドヤ顔できる「クラウド型」の仕組み5選

医療安全管理は、医療施設における最重要課題の一つです。

連日のように報告されるインシデント。

そして何の前触れもなく勃発するアクシデント。

医療安全管理者が中心となり、安全対策の立案・実行・評価が講じられる訳ですが、中でも「医薬品の安全使用」は大きな比重を占めます。

医療安全カンファレンスでよく訊かれるのがこの質問。

「(インシデントを生じた薬と)似たような薬は他に何がある?」

ただ、いくら薬剤師と言っても、最初から「インシデントありき」で医薬品を眺めたりはしませんよね?

そんな時こそ「クラウド型」の出番です。

なぜなら、「クラウド型」には医薬品安全管理をサポートする仕組みが沢山備わっているからです。

「ドヤ顔」できるその仕組みをご紹介していきましょう。

その1 ハイリスク薬か否かを判別できる

ハイリスク薬か否かは、「クラウド型」で瞬時に判別することができます。

ここで言うハイリスク薬とは、薬剤管理指導料「1」の算定対象薬です。

日病薬から発出されている「ハイリスク薬に関する業務ガイドライン(Ver.2.2)」に基づき、薬剤師は安全使用に努めます。

・・・ただ、注意を払うべき薬が「これで終わり」とならないのが、医療安全管理の奥深さです。

その2 同種同効薬が即座にわかる

別記事(「クラウド型」でスリム化できた薬剤師業務3選)でも述べましたが、「クラウド型」には代替薬選びをサポートする機能が付いています。

詳しくは割愛しますが、「3つの切り口」で採用薬を「自動表示」させる機能は、他のシステムには真似できない「クラウド型」だけのものです。

「拡張薬効分類」も併用すれば、調査不能な同種同効薬はほぼありません。

カンファレンスでの「無茶ぶり」にも、1~2分で回答できてしまいます。

その3:同一成分・同一銘柄での適応相違の有無を判別できる

近頃当院ではこんなインシデントが立て続けに起こり、問題となりました。

「成分は同じだが効能・効果の異なる薬を代替薬として提案してしまった」

例えば下記のような薬です。

成分名:サラゾスルファピリジン

■ アザルフィジンEN錠[関節リウマチ]

■ サラゾピリン錠[潰瘍性大腸炎・限局性腸炎・非特異性大腸炎]

成分名:タダラフィル

■ アドシルカ錠[肺動脈性肺高血圧症]

■ ザルティア錠[前立腺肥大症に伴う排尿障害]

■ シアリス錠[勃起不全]

特にタダラフィルは、最近後発品が発売されたことで混迷を極めています。

アドシルカ錠20mgの後発品 = タダラフィル錠20mgAD「**」

ザルティア錠2.5mgの後発品 = タダラフィル錠2.5mgZA「**」

シアリス錠20mgの後発品 = タダラフィル錠20mgCI「**」

更に言えば、メインテート錠のように成分も銘柄(ブランド名)も同じなのに、規格によって効能・効果の異なる薬も相当数存在します。

成分名:ビソプロロールフマル酸塩

■ メインテート錠0.625mg・2.5mg・5mg

[虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不全]

■ メインテート錠2.5mg・5mg

[本態性高血圧症(軽症〜中等症)・狭心症・心室性期外収縮・頻脈性心房細動]

このような複雑な薬品群も「クラウド型」ならば一目瞭然です。

リンクが表示されている ➤ 適応相違薬が存在する

リンクが表示されていない ➤ 適応相違薬が存在しない

また、URLをキーワードにして検索すれば、取扱い品目内で該当薬をピックアップすることもできてしまいます。

その4:医薬品リスクを把握できる

下記のように薬剤師は「医薬品の安全使用」だけで満足してはいけません。

・添付文書には「一般的」な使用法しか書かれていない。

・「一般的」な患者など存在しない(全員がspecial population)。

・薬剤師は当該患者に「一般的」な使用法を当てはめてよいかを評価する。

・評価のために足りない情報は薬剤師自身が補完する。

薬剤師は「薬物療法の責任者」なのですから(覚えてましたか?)。

でも、最近の添付文書ってこんな感じなんですよ。

「中程度のCYP3A阻害剤って何?」

「強いCYP3A阻害剤って何?」

・・・ってなりますよね?

でも、薬剤師を置いて一体誰が評価するのですか?(医師ですか?こわっ)

「クラウド型」は添付文書だけでは解決できない実務情報の宝庫です。

「クラウド型」には、薬品毎に「医薬品リスク」の有無、そしてそれを評価するために役立つ情報が集められています。

(作り手としては)もっと活用されて然るべきと思っています。

その5:リスクに気づくトリガー(引き金)にできる

さて、いよいよ本稿の核心です。

日々薬学的管理を行う中でいかに医薬品リスクを意識できるか?

人間の記憶力には自ずと限界があります。

先述のリストにしろ、どんなにインパクトがあったとしても、それを丸暗記することはほぼ不可能です。

リストの中身も採用薬も頻繁に入れ替わるため、情報の鮮度も問われます。

「クラウド型」では、双方の情報の「最新性」が保証されています。

特にこれといった目的がなくたって構いません。

薬学的管理の度に薬品頁を訪れる習慣が付けば、リスクの有無(フラグ・URL)は繰り返し目に飛び込んで来ます。

折に触れ、興味を感じたリンク先を訪問できれば尚よしです。

SAFE-DIやClinical Cloudといった医薬品情報サイトには、利用価値の高い情報が公開されており、日々更新・追加を繰り返しています。

しかし、DI担当ならばともかく、一般の薬剤師がこれらのサイトにログインした上で、数十本にも上るリストに目を通すことは現実的ではありません。

おわかりでしょうか?

「クラウド型」にはトリガー(引き金)が随所に散りばめられています。

これを毎日使い込めば、医療安全管理の精度は徐々に向上していく筈です。

【独自評価】「クラウド型」を医薬品情報サイトとをマッチングさせたらこうなった

既にご承知のことかと思いますが、「クラウド型」は書籍の引用と医薬品情報サイトのリンクで構成されています。

逆に言えば、書籍や医薬品情報サイト抜きには「クラウド型」は成立しないと言っても過言ではありません(薬剤師業務だってそうですよね?)

今回は「医薬品情報サイト」にスポットを当ててみようと思います。

「4メガ卸」とは?

現在、「4メガ卸」と呼ばれて医薬品卸業者は以下の4社です。

この図の通り、1992年には全国に351社あった医薬品卸は、その後急速に再編が進み、2020年には71社まで減少。

うち上記4社が市場シェアの8割を占める「メガ卸」へと成長しました。

実際、現在当院と取り引きのある卸も、例外なく「4メガ卸」系列でした。

3大医薬品情報サイトの特徴

さて、この「4メガ卸」。

実は「クラウド型」と切っても切れない関係があります。

そう、各社が医薬品情報サイトを運営しているのです。

ただ、東邦ホールディングスは近年サイト運営から撤退したらしく、本稿では残りの3つについて紹介していくこととします。

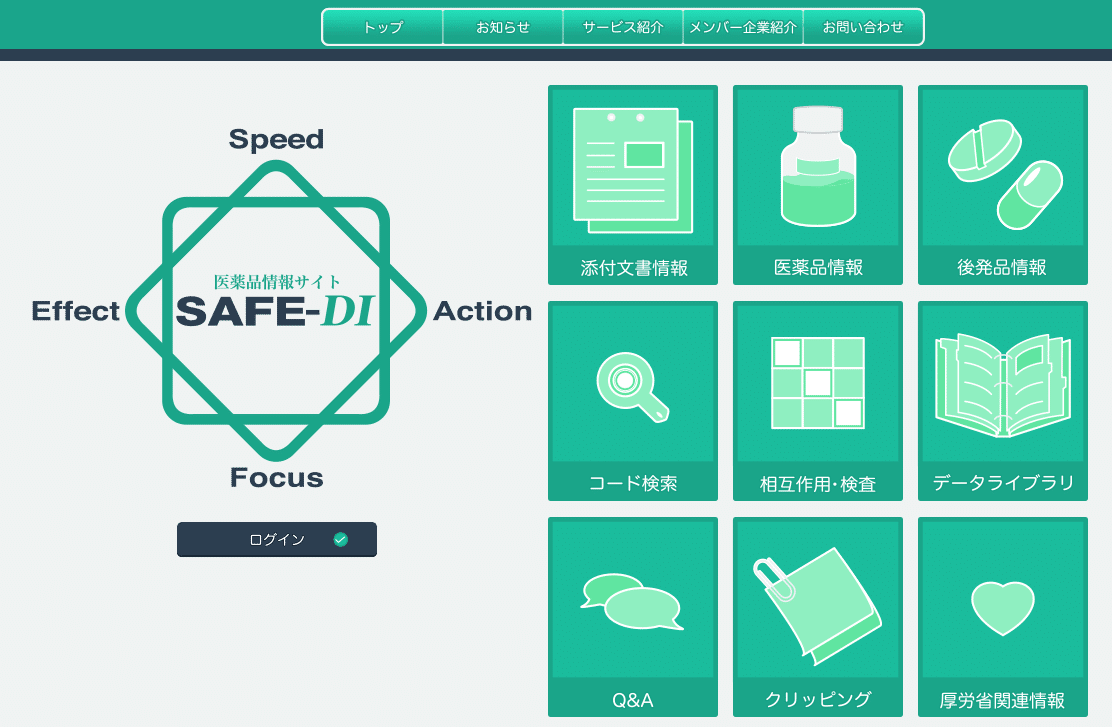

1.SAFE-DI(アルフレッサホールディングス)

「クラウド型」への貢献度No.1は、文句なしでSAFE-DIです。

別記事で紹介したSAFE-DIクリッピングは、YJコードだけ用意すれば、まるで「わらしべ長者」のように様々な情報を返してくれます。

クリッピングに採用薬登録しておけば、そのグループだけを検索対象としてくれる点も秀逸です。

しかも単なる参照ではなく、csvファイルでダウンロードも可能。

それをkintone内でアプリ化し、プラグインを用いてYJコード(または7桁コード)を引数に他のアプリのデータを更新することだって簡単です。

※今、さらっと企業秘密を漏らしました(興味のある方はご連絡を)。

それ以外にも「相互作用マトリックス」や「検査が必要な医薬品検索」など、サイト内アプリが充実している点もトップに挙げた理由です。

SAFE-DIの存在なくして「クラウド型」はありませんでした(断言)。

2.Clinical Cloud(メディパルホールディングス)

Clinical Cloudの優位性は何と言ってもコンテンツの豊富さです。

前身であるe-mediceo.comの頃は、どちらかと言えば薬局向けの情報がメインであり、特に注射薬に関する情報が少ない傾向がありました。

しかし、Clinical Cloudとしてリニューアルしてからは、貪欲に新コンテンツを追加していますし、更新頻度も増えました。

常に最新で有用性高い情報を求めている医療現場としては歓迎すべき変化ですが、その分メンテナンスが忙しくなりました(嬉しい悲鳴です)。

願わくば、SAFE-DIと同様、同一のURLで中身を更新くれたらベターですね。

3.Click-MI2(スズケン)

老舗の医薬品情報サイトですが、2005年にリニューアルはしたものの他のサイトに差を付けられている感は否めません。

サイト内アプリやコンテンツはそれなりに揃ってはいますが、「クラウド型」との相性(連携)も悪いため活用はできていません。

使い方次第では「宝の持ち腐れ」にも!?

以上、3大医薬品情報サイトを紹介してきました。

今回このテーマを取り上げたのは実は理由があります。

どんなに優れた情報源も、使い方次第で「宝の持ち腐れ」になる

医薬品情報サイトで公開されているコンテンツは、どれもこれも充実しているし工夫もされていて、まさに「宝の山」です。

しかし、これらがすぐ日常業務の改善につながるかというと、それは全くの別問題となります。

今日明日はまだ感動を覚えていますが、経時的にそれも薄れていき、何ヶ月か後にはその存在自体も忘れているに違いありません。

どんなに貴重な宝(情報)も毎日目にしなければ役に立たないのです。

それらの情報を薬品毎に紐付け、検索の都度目に飛び込んでくるように仕組み化したのが「クラウド型」という訳です。

「毎日目にしていれば、否が応でも頭に入ってくる(スキルが向上する)」

異論はありますか?

【検証】「クラウド型」が病棟薬剤業務と相性抜群だと感じた瞬間5選

つい最近私はあることを思い出しました。

「クラウド型は病棟薬剤業務を想定して作られている」

「そんな大切なことをなぜ今になって」と不思議がる方もおられるでしょうが・・・無理もありません。

長きに渡り深刻な薬剤師不足に喘いできた当院にとって、病棟薬剤業務は「夢のまた夢」だったからです。

しかし今年(2022年)、ようやく欠員を埋めることが叶いました(万歳)。

現在、病棟薬剤業務実施加算1の算定に向け試行を開始しています。

かく言う私も精神科・児童精神科病棟の担当薬剤師なので、既存業務の傍ら久々の病棟業務に奮闘している毎日です。

薬剤管理業務しか経験のない私にとって、病棟薬剤業務では日々新たな発見がある訳ですが、最も印象深かったのが冒頭で述べたことです。

そこで今回は、「クラウド型」が病棟薬剤業務と相性抜群だと実感した瞬間を実例も交えて紹介していこうと思います。

瞬間1:代替薬を提案する時

病棟薬剤業務実施加算1の算定要件(抜粋)

・入院時の持参薬の確認及び服薬計画の提案

病棟業務中で大きな比重を占める「持参薬管理」。

中でも最も悩ましいのが「代替薬の提案」ではないかと思います。

同成分薬が採用されていれば造作もありません(たまに適応相違があるので気は抜けませんが…)。

しかし、同系統の中から選ぶ場合、いや同系統すら存在しない場合、皆さんはどうされているでしょうか?(まさか主治医任せ?)

「クラウド型」ならば3つの切り口で代替薬の提案を強力サポートします。

特にFINDATより引用した「新医薬品評価書」や「標準フォーミュラリー」は、これまで不足がちだった情報を補完してくれます。

また、「拡張薬効分類」は少しマニアックな薬効分類を教えてくれます。

「ええっ?デパスが頭痛薬?」

「そう、筋収縮性頭痛の適応症もありますよ」

ね?相性抜群でしょ?

瞬間2:相互作用を確認・評価する時

病棟薬剤業務実施加算1の算定要件(抜粋)

・2種以上(注射薬及び内用薬を各1種以上含む。)の薬剤を同時に投与する場合における投与前の相互作用の確認

今の時代、相互作用の確認を添付文書のみで完結させることは困難です。

なぜかと言うと、新記載要領の添付文書では具体的な医薬品名の記載が省略されているからです(情報の補完は薬剤師が行うことになっています)。

先日、こんな事例に遭遇しました。

バルネチールとネキシウムの組み合わせが、電子カルテの併用禁忌チェックに引っ掛かったのですが、バルネチールの添付文書にはネキシウム(エソメプラゾール)の記載が見当たりません。

結局ネキシウムは、「QT延長を起こすことが知られている薬剤」のその他大勢、つまり「等」としてカウントされていたことがわかりました。

今回は運良くチェックシステムが見つけてくれましたが、もし添付文書だけを見ていたら十中八九スルーしていたに違いありません。

相互作用マネジメントは既に新時代(2.0)を迎えています。

薬剤師の主戦場だけに、甘く見ていては大怪我をします。

大多数の方は電子カルテ付属のシステムで相互作用を確認していると思いますが、私はSAFE-DIの「相互作用マトリックス」を愛用しています。

組み合わせ一つ一つにチェックが掛かった理由が表示されるからです。

さて、相互作用の話はこれで終わりではありません。

そう、今の時代はCR-IR法を用いれば、かなりの部分まで定量的な評価ができるようになっているからです。

定量的評価を行うためには、例えばCYP関連では以下の情報が必要です。

・代謝酵素のサブタイプ

・基質薬か阻害薬か誘導薬か

・CR(寄与率)やIR(阻害率)やIC(クリアランス増加率)

こういった情報も「クラウド型」は貪欲に盛り込んでいます。

「クラウド型」ならば、一歩進んだ相互作用マネジメントが実践できます。

ね?相性抜群でしょ?

瞬間3:医薬品のリスク評価をする時

病棟薬剤業務実施加算1の算定要件(抜粋)

・ 患者等に対するハイリスク薬等に係る投与前の詳細な説明

よく耳にする「リスク評価」という言葉。

でも、具体的にはどこまで行うのが正解なのでしょうか?

「ハイリスク薬」「警告」「禁忌」「重要な基本的注意」等、ポイントは多々あろうかと思いますが、「RMP(医薬品リスク管理計画)」や今回新設された「特定の背景を有する患者に関する注意」も見逃せません。

このように多岐にわたる論点にも「クラウド型」は対応しています。

このようにリスクの有無を一覧表示させることも簡単にできます。

ね?相性抜群でしょ?

瞬間4:用量の計算を行う時

病棟薬剤業務実施加算1の算定要件(抜粋)

・薬剤の投与にあたり、流量又は投与量の計算等の実施

添付文書に記載されているのは成人量が中心。

特殊患者集団(special population)の用量に関する情報は「圧倒的に」不足しているのが実情です。

必然的に様々な「三次資料」に当たらねばなりませんが、「クラウド型」には専門書から引用した情報を登録しています。

オピオイド・抗精神病薬・抗不安薬等の等価換算表も掲載しています。

ね?相性抜群でしょ?

瞬間5:医薬品安全性情報等の周知を行う時

病棟薬剤業務実施加算1の算定要件(抜粋)

・ 当該保険医療機関で使用している医薬品の医薬品安全性情報等の把握及び周知並びに医療従事者からの相談応需

現在使用中の薬剤の安全性情報の把握は「PMDAリンク」で一網打尽です。

「クラウド型」には製品サイトや特設サイトも「せっせ」と貼っています。

直リンクからならば、少しは使い勝手が改善するのではないでしょうか?(もっと使って欲しいものです)

ね?ね?ね?相性抜群でしょ?

【警告】今すぐ止めるべき医薬品情報の探し方3選

冷静に分析すると、大概の薬剤師業務の流れは次の通りです。

❶疑問(CQ)が生まれる

↓

❷医薬品情報を探し出す

↓

❸情報を目の前の事例に照らして評価・加工する

↓

❹加工した情報を当該事例に当てはめる

ね、質問を受けた場合でも、薬学的管理を行う場合でも一緒ですよね?

ここで大きなピットフォール(落とし穴)があります。

つまり、往々にして我々は❷のステップ、すなわち「医薬品情報の探し方」や「医薬品情報そのもの」を覚えようとしてしまうのです。

しかしそれって、釣り具や魚をコレクションするようなものですよね?

薬剤師にとって重要なのは❸(評価・加工)と❹(適用)だった筈です。

大切なのは「釣り具」や「魚」ではなく「釣り方」なのです。

皆さんは、ドラマ「アンサングシンデレラ 病院薬剤師の処方箋」の第3話でこんなシーンがあったのを覚えておられるでしょうか?

倒れていた新田の救急搬送に同行した小野塚は、救命センターでテキパキと働くみどりの姿に圧倒される。通りかかった瀬野に勉強会に誘われるも「そんなに俺のことダメ薬剤師扱いしたいのかよ」と毒づく始末。「全然駄目だった・・・。俺はあんたたちとは違う」と言い残し立ち去るのだった。

当初は希望に燃え、救急認定薬剤師の勉強をしていた小野塚ですが、「全然駄目だった」のは経験が足りなかったに過ぎません。

coming soon

【わらしべ長者!?】厚労省コードで入手できるお役立ち情報5選

少しマニアックな話題ですが、今回は「厚労省コード」を取り上げます。

厚労省コードとは

別名・薬価基準収載医薬品コード。医療用医薬品で薬価基準に収載される品目に付与される12桁のコードのこと。厚生労働省医政局経済課が作成する。

無味乾燥な数字とアルファベットの文字列ですが、このコードと引き換えに得られる医薬品情報は計り知れません(まるでわらしべ長者です)。

本稿では厚労省コードで入手できる情報とその入手方法を紹介します。

その1 薬価・規制区分・製薬メーカー他 【SAFE-DIクリッピング】

「クラウド型」のマストアイテムがSAFE-DI(アルフレッサ株式会社;要会員登録)の「クリッピング」というコンテンツです。

サービスの概要や操作方法については割愛しますが、厚労省コードから下記の膨大な情報を引き出すことができる、まさに「神」ツールです。

厚労省コード

⇩

・投与区分(内・外・注・歯)

・薬品名(商品名・一般名・成分名)

・規格単位(例.1mg1錠)

・会社名

・薬価(薬価改定時期は新旧薬価)

・先発・後発(後発ありは〇で表示)

・規制区分(例.劇向処)

・経過措置日

・HOT番号

・レセ電算コード

・置き換え率(1・2・3・☆・★)

・一般名処方マスタ(あり・なし)

・YJコード

・薬効87分類(例.中枢神経系用薬-精神神経用剤-その他)

・拡張薬効分類(例.抗てんかん薬-内用(ベンズイソキサゾール系))

念のために申し上げておくと、これらの情報が単なる参照ではなく、ダウンロードできる点が秀逸なのです。

SAFE-DIクリッピングがなければ、「クラウド型」の完成は叶わなかった。

そう言っても過言ではありません。

その2 添付文書・インタビューフォーム・RMP他【PMDAリンク】

ネット上で添付文書等が参照可能になったのは20年以上も前の話です。

皆さんの中には、採用薬品の添付文書・インタビューフォームのリンク集を作ってみた方もおられると思いますが、少し困った問題があります。

そう、すぐリンク切れになるんですよね(賞味期限みじかっ!)。

何しろ、添付文書やインタビューフォームは頻繁に改訂されていますから。

「膨大な品目のリンク切れをメンテするなんて無理!」と思いきや、それを地道にやってくれているサイトが見つかりました。

それが別記事【危機一髪!!】クラウド型に思わず「サンキュー!」と叫んだ瞬間3選で紹介した「PMDAリンク」(←だまさんが勝手に命名)です。

厚労省コード(またはYJコード)の上7桁「*******」

※当初は「上9桁」でしたが、現在は「上7桁」となっています。

⇩

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/*******

⇩

・添付文書/インタビューフォーム

・患者向医薬品ガイド/くすりのしおり

・RMP(医薬品リスク管理計画)/RMP資材

・重篤副作用疾患別対応マニュアル

・承認情報(審査報告書他)

・公知申請への該当性に係る報告書

・最適使用推進ガイドライン

・緊急安全性情報/安全性速報

・改訂指示/DSU(医薬品安全対策情報) etc

PMDAが毎日せっせと「無料で」メンテしてくれるのです。

これを使わない手はありません。

その3 各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報 【厚労省】

SAFE-DIクリッピングでわかる先発・後発の区分は簡便なものであり、下記の区分を知るためには厚労省のホームページで調べる必要があります。

厚労省コード

⇩

1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)

2:後発医薬品がある先発医薬品

(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む)

☆:後発医薬品がある先発医薬品(後発医薬品と同額又は薬価が低いもの)

3:後発医薬品

★:後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いもの)

少し余談になるかもですが、このサイトには「基礎的医薬品対象品目リスト」も公開されています。

基礎的医薬品とは

平成28年度薬価制度改革から試行的に導入された制度で、保険医療上の必要性が高く、医療現場において長期間にわたり広く使用されて有効性・安全性が確立されている医薬品であって、継続的な市場への安定供給を確保する必要があることから薬価上の措置が行われた医薬品群のこと。

度重なる薬価改定で不採算となった薬品が一時的に基礎的医薬品に変更となる場合があります(例えば2019年に供給停止となったセファゾリンなど)。

その4 ハイリスク薬 【診療報酬情報提供サービス】

厚労省コード

⇩

特定薬剤管理指導加算および薬剤管理指導料「1」の算定対象薬剤

ただし、薬効上の区分(血液凝固阻止薬等)は掲載されていません。

その5 ???【暗号解読】

未収載や治験薬など一部の例外を除き、医療施設で使用されている医薬品には必ず厚労省コードが紐付いています。

それは医薬品情報も同様です。

我々が求める医薬品情報は、大半が厚労省コードで管理されているのです。

個人情報と違い、医薬品情報は暗号化する手間やコストを掛ける必要がないため、多くの医薬品データベースは厚労省コードで管理されています。

なので、逆に厚労省コードで医薬品情報を抽出することも容易な筈です。

身の回りにある情報源の中に可能なものがないか探してみましょう。

【進化】「クラウド型」をグレードアップさせたFINDATのコンテンツ3選

Formulary to Formulary(フォーミュラリーからフォーミュラリーへ)

今年度(2021年度)より導入した医薬品情報プラットフォーム「FINDAT」を当院の「クラウド型」と連携させました。

「ええっ!連携なんてする必要ある?」

「FINDAT単体で使えばいいんじゃない?」

そんな疑問を持たれた方もおられると思いますので説明しておきます。

別記事【実話】「クラウド型サイコー!」と感じた瞬間5選で照会した通り、「クラウド型」にはポータルサイトとしての側面があります。

「薬品名検索であらゆる情報に迅速アクセス」

これをモットーとする「クラウド型」では、FINDATのコンテンツも薬品頁に紐付けた方が使いやすいと判断したのです。

その1 標準フォーミュラリー

FINDATが独自に作成したフォーミュラリーです。

エビデンス資料(薬効群比較レビュー)も充実しているため、フォーミュラリーの作成だけでなく、代替薬の選択に悩んだ時にも威力を発揮します。

「クラウド型」では同効薬情報のコーナーに配置しました。

その2 新医薬品評価書・適応症追加医薬品評価書

新薬や適応症が追加された医薬品について、FINDATが科学的根拠に基づいて評価を行った資料です。

「クラウド型」では製品の概要のコーナーで、SAFE-DIの新製品情報に並べて配置しました。

その3 海外規制機関情報

海外の主な規制機関(EMA 、FDA 、 MHRA など)から発出された医薬品に関する安全性情報をFINDATが翻訳・要約したものです。

クラウド型では備考欄(コメント欄)に転記しています。

FINDATと連携させたことで「クラウド型」が一気レベルアップしました。

【若手に告ぐ!】実務では必要なのに添付文書では「絶対」見つからない情報5選

医療ニーズは多様化・専門化・複雑化の度合いを加速しており、必然的に実務上要求される医薬品情報もまた膨張の一途をたどっています。

にもかかわらず、私にはどうしても納得できないことがあります。

「添付文書だけでは薬剤師業務は回らない」

これは薬剤師業務に携わっている者ならば、誰もが気付いている事実の筈。

にもかかわらず、今なお根強く残る「添付文書偏重」の気運。

その傾向は、特に若手に感じます。

添付文書だけでは太刀打ちできないこと、大学で習ってないのでしょうか?(え?論文を検索する?いきなりそこ?)

そこで今回は若手薬剤師をターゲットに、「実務では「絶対」必要なのに添付文書では「絶対」見つからない情報 厳選5選」と題してお送りします。

その1 ハイリスク薬

薬剤管理指導料1(380点)、いわゆる「ハイリスク算定」をするためには、対象薬剤(ハイリスク薬)を明記の上、薬学的管理指導の内容を記録する必要があります。

対象薬剤

「特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧」

(診療報酬情報提供サービス)

薬学的管理指導の内容

⇒「ハイリスク薬に関する業務ガイドライン (Ver.2.2)」

(日本病院薬剤師会)

どの薬がハイリスク薬で、どの使用目的が加算対象なのかは、添付文書には記載されていません。

※実際は病棟業務支援システムの機能を用いて判別していると思います。

一方、「クラウド型」ならば、薬品頁を見れば一目瞭然です。

その2 腎機能「要確認」薬と減量基準

患者の腎機能チェックは、処方監査において欠かせない作業です。

しかし、処方薬を一から十まで調べるのは現実的ではありません。

かといって、腎機能チェックが必要な薬を全て暗記できる訳でもありません(まして、新薬は続々と登場して来るのですから)。

そこで大いに参考となるのが下記のリストです。

腎機能低下時に最も注意の必要な薬剤投与量一覧

(日本腎臓病薬物療法学会)

極論を言えば、仮に腎機能低下患者に減量せず投与してしまったとしても、その薬自体の安全性が高ければ有害事象は生じ得ないのです(倫理性は問われるでしょうが)。

そういった意味で、「この薬だけは減量しないとヤバい」という警告を与えてくれるこのリストの利用価値は絶大です。

一部の薬を除き、腎機能に応じた減量が必要かどうかは、添付文書には記載されていません。

※実際は、腎機能低下患者に遭遇したら、1剤ずつ書籍を調べて減量の必要性を判断することが多いと思います。

一方、「クラウド型」ならば、薬品頁を見れば一目瞭然です。

URLで「逆」検索すれば、採用品だけの一覧表も作成できてしまいます。

蛇足になるかもですが、「腎機能低下時に最も注意の必要な薬剤投与量一覧」に載っていない薬剤の減量基準を調べたい時も当然ある訳です。

そんな時、重宝する知る人ぞ知るサイトが下記です。

※12 Editionまでは会員登録が必要(URL非公開)でしたが、13th Editionからは一般公開されています。

一部の薬を除き、腎機能に応じた減量基準は、添付文書には記載されていません。

※実際は「腎機能別薬剤投与量POCKETBOOK」や「透析患者への投薬ガイドブック」といった定番書籍で調べることが多いと思います。ただ、最新刊が発売されるまでは、新薬の情報は自力で入手するしかありません。

一方、「クラウド型」ならば、薬品頁を見れば一目瞭然です。

その3 医薬品リスク管理計画(RMP)

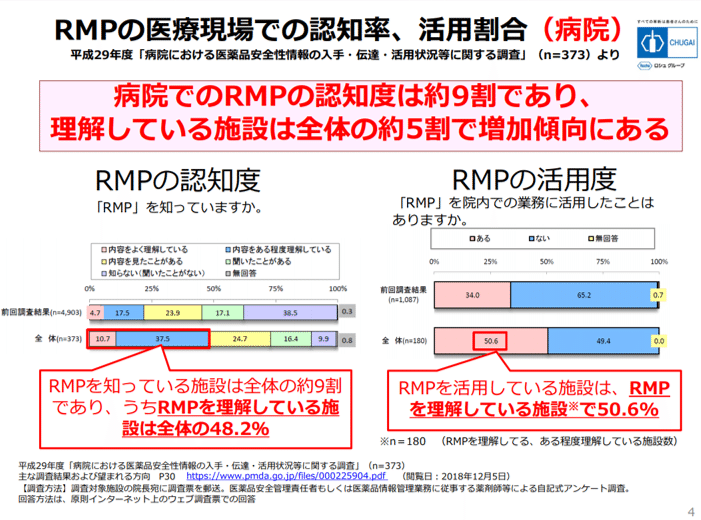

(中外製薬ホームページより引用)

令和2年度診療報酬改定で「RMPの収集・周知」が病棟薬剤業務の「定義」に加わりました(太字部分が追加)。

病棟薬剤業務の見直し

[留意事項]

(3) 病棟薬剤業務とは、次に掲げるものであること。

イ 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDA メディナビ)によるなど、インターネットを通じて常に最新の医薬品緊急安全性情報、医薬品・医療機器等安全性情報、製造販売業者が作成する医薬品リスク管理計画(RMP:Risk Management Plan)に関する情報、医薬品・医療機器等の回収等の医薬品情報の収集を行うとともに、重要な医薬品情報については、医療従事者へ周知していること。

RMPは「ドラッグ・ラグの解消」「生贄方式(従来の医薬品安全対策)からの脱却」を背景に、2014年10 月以降、作成と実施が義務付けられました。

RMPの詳細は添付文書には記載されていません。

下記のように「有無」の記載はあるものの・・・見ませんよねぇ(溜息)。

また、RMPは承認後一定期間が経過し再審査を終えた品目は解除されてしまいます(ずっとじゃないんです。ややこしいですねぇ)。

※多くの方は厚労省か製薬会社のホームページで確認していると思います。

一方、「クラウド型」ならば、薬品頁を見れば一目瞭然です。

※RMPの詳細は、先述の「PMDAリンク」より参照可能です。

その4 同種同効薬

「持参薬を鑑別したら取り扱いのない薬があった」

「代替薬を尋ねられたら何を提案すればいい?」

このような経験は誰にでもあると思います。

ほとんどの場合、添付文書に同効薬は記載されていません。

※電カル付属の医薬品集で「薬効分類コード」(例.111 全身麻酔剤)で検索する方法もありますが、関係のない薬も沢山ヒットするため実用性は乏しいと言わざるを得ません。実際は書籍を利用することが多いと思います。

一方、「クラウド型」ならば、薬品頁を見れば一目瞭然です。

その5 粉砕・脱カプセル・簡易懸濁法の可否

小児や経管栄養の患者が存在する以上、「粉砕・脱カプセル・簡易懸濁法の可否」の確認は、避けては通れない問題です。

にもかかわらず、その可否をメーカーに照会すると、「有効性・安全性データがない」「保険診療上認められていない」等の理由から回答を断られ、閉口することがあります(ジェネリック企業では少ないですが)。

粉砕・脱カプセル・簡易懸濁法の可否は、添付文書はもちろん、インタビューフォームにも記載されていないことがほとんどです。

※実際は書籍を参照しているのでしょうが、「個人持ち」でもしない限り、病棟と薬局を何度も往復するハメとなります。

一方、「クラウド型」ならば、薬品頁を見れば一目瞭然です。

いかがでしたでしょうか?

冒頭でも述べましたが、薬剤師業務で必要とされる医薬品情報は年々増加の一途をたどっており、そのため薬剤師は用途に応じた媒体(書籍・ネット等)に当たらなくてはならないという不便さを被っています。

なのに、薬剤師が病院から与えられているのは、添付文書情報しか参照できない電カルの「おまけ」だったりします。

このまま受け身でいたら、「痒い所に手が届く」ツールは、5年待とうと10年待とうと手に入らないに違いありません。

だからこそ、ずっと私はこう呼びかけているのです。

「クラウド型医薬品集をつくろう(フォミュつく)」

最後に、今回紹介し切れなかったnotenaiコンテンツ(←今考えました)、今後追加を検討しているコンテンツを紹介して終わりにしようと思います。

≪その他のnotenai(添付文書に載っていない)コンテンツ≫

・規格単位・薬価

・最適使用推進ガイドライン

・基礎的医薬品

・使用医薬品

・先発・後発区分

・投薬日数制限情報

・流通管理品目 ※愛媛大学医学部附属病院HPより

・肝機能低下時の投与量 ※「肝機能低下時の薬剤使用ガイドブック」より

・小児薬用量 ※「新 小児薬用量 改訂第8版」より

・催奇形性に関する情報 ※「実践妊娠と薬第2版」より

・救急薬としての特徴 ※「ICU/CCUの薬の考え方、使い方ver.2」より

・(注射剤)フィルター通過性

・(注射剤)配合変化表

・(注射剤)混注容量情報

・(注射剤)血管外漏出時の応急処置(冷罨法か温罨法か)

・ローカル情報(採用区分・採用・削除に関する経緯・卸情報等)

≪現在検討中のnotenaiコンテンツ≫

・術前休止薬 ※「周術期の薬学管理改訂2版」より

・服薬介助・指導のヒント ※「乳幼児・小児服薬介助ハンドブック」より

・「使い分け」情報 ※「薬の比較と使い分け100」より

【気づき】「クラウド型」を使う薬剤師と使わない薬剤師の根本的な違い

先日私はこんなツイートをしました。

「気づき、降臨」

「こんな単純なことに、どうして今まで気付かなかったんだろう?」という考えが唐突に浮かぶことがある(大半は通勤時)。絶えず考え続けてきた賜物だろう。今朝も飛び切り本質的な考えが降って来た。

「一体何事か」と思われるかもしれませんが、ここまで読み進めてくださった方なら、必ず共感する内容だと思いますので是非おつき合いください。

情報収集の目的

一口に情報収集と言っても、その目的は次の2つに大別されます。

A.問い合わせに応える(質疑応答の)ための情報収集

B.医薬品評価を行う(適正使用の)ための情報収集

我々はずっとこの2つを混同していましたが、実は全く異質のものです。

Aは他職種のニーズであり、受動的に行われます。

若干の評価や加工やアフターフォローは伴うものの、「回答したら終わり」の、いわばゴールのための情報です。

一方、Bは薬剤師のニーズであり、能動的に行われます。

言い換えれば医薬品適正使用の「パーツ」、スタートのための情報です。

方向性は正反対、完全に別物です。

「クラウド型」を必要としない理由

今回の「気づき」で長年の疑問が氷解しました。

それは「若手はなぜクラウド型を使わないのか?」という疑問です。

ゴールのための情報収集ならば、慣れさえすれば「クラウド型」を使う頻度は減って当然です。

ですが、スタートのための情報収集の場合はそうはいきません。

何せ患者は千差万別。

「クラウド型」を使うシーンはもっとあって然るべきの筈です。

なのに、なぜ「クラウド型」を使わない薬剤師が出てしまうのか?

「評価」をしない薬剤師

それはその薬剤師が「評価」をしていないからではないでしょうか?

以前、私は市中の知り合いの薬剤師から「評価とは何をすればいいんですか?」と質問され、唖然としたことがありました。

そう、多くの薬剤師は大学でも、そして長年薬剤師不足で喘いできた病院内でも、「評価」の必要性を学んで来なかったのです。

・・・別に責めている訳ではありません。

でも、未来を担う薬剤師がそんな認識のままでいていい筈もありません。

「一般的」な患者は存在しない

これは以前、special populations(特殊患者集団)を勉強した際に悟ったことですが、結局、「一般的」な患者など存在しないのです。

患者一人一人がspecialな存在。

ゆえに、その患者に「一般的」な使用法を当てはめてよいかは、薬の責任者たる薬剤師が「評価」しなくてはなりません。

「評価」のための情報収集を省くことなど考えられないのです。

「クラウド型」には「評価」のための情報が集約されています。

さあ、もっと「クラウド型」を使いましょう。

【徹底解説】「クラウド型」が商品化されない3つの理由

ここまで読み進めてくださった皆さんならば、「クラウド型」の有用性は十二分に理解してくださったことと思います。

しかしここで、ある素朴な疑問が生まれます。

これほど利用価値の高い「クラウド型」が、なぜ商品化されないのか?

ネット全盛の時代にもかかわらず、ですよ。

そのネットで私も随分探しましたが、一切見つかりませんでした。

※その代わり「冊子型」「CD型」ならば見つかりました。しかし、それらはいわば「病院機能評価をパスすることが主眼」のツール。実用性の乏しい「作ったら終わり」の商品という印象を受けました。

そこで今回は、これだけ有用なのに「クラウド型」が商品化されない理由を深堀りしていくことにします。

理由1 プラットフォームの障壁

「クラウド型」がなぜ世の中で売られていないのか?

その理由は冷静に考えてみればすぐにわかります。

まず、プラットフォームの構築に莫大な費用がかかるからです。

当院ではプラットフォームとしてkintone(サイボウズ社)を用いています。

しかし、この「クラウド型」をサイボウズ社が制作・販売するのならともかく、他社がそれをやろうとすると、kintoneと同等かそれ以上のプラットフォームを開発する必要が生じます。

個人情報は扱わないにしても、医療機関の情報を預かる以上、セキュリティやバックアップ体制も堅固でなければなりません。

一方、見込み客は薬剤師オンリー。

電子カルテ付属の医薬品集に比べれば大幅にマーケット規模は縮小します。

知名度のない商品ですから、大々的に広告を打つ必要も生じます。

・・・と、この時点で既にビジネスとして破綻している可能性があります。

理由2 コンテンツ作成の障壁

コンテンツの作成も相当難儀する筈です。

「クラウド型」では、コンテンツをPMDA・製薬メーカー・医薬品卸等のサイトのリンクを貼付して作成しています。

ところが、これらのサイトは医療従事者にしか利用を許可していません。

※会員登録やリンク許可申請を要求されるサイトも多数あります。

あと、「注射薬調剤監査マニュアル」や「錠剤・カプセル剤粉砕ハンドブック」といった定番書籍のデータも「引用」しています。

デジタル商材として「クラウド型」を市販化するからには、これらの出版社に多額の利用料を支払う必要がある筈です。

でなければ書籍の売上が激減し、出版社が倒産してしまうことでしょう。

理由3 メンテナンスの障壁

商品化しようと、メンテナンスの問題は常に付きまといます。

施設毎に採用薬品は異なるため、「クラウド型」はオーダーメイドの製品。

しかもリアルタイム更新(最低でも毎月更新!?)が原則です。

で、そのメンテナンスは先述の通り医療従事者にしかできません。

販売元は、信頼の置ける(相当高名な)現役薬剤師に編集を依頼しなくてなりません(まあ、いくら何でも単純作業は事務に任せるでしょうが・・・)。

そもそもオーダーメイドは大手には扱いづらい商品なのです。

以上が「クラウド型」が世の中に存在しない理由と私は考えます。

【厳禁】「クラウド型」でやってはいけないこと5選

今回は少し趣向を変えて、技術的なことをお話しておこうと思います。

ただ、「クラウド型」のプラットフォームであるkintoneは、「初級者には初級者なりに、中級者は中級者なりに、上級者は上級者なりに使える」のが特徴ですので、難しいことを言えばキリがありません。

そこで、今回は初級者を対象に、kintoneを使用する際に最低限留意しておくべき点をご紹介していこうと思います。

NoCODEで直感的に操作できるkintoneですが、その分思わぬ落とし穴があることをこの動画で学んでいただければと思います。

ではまいりましょう。

その1 個人情報を書き込む

「クラウド型」は初期設定、つまり「IPアドレス制限」や「セキュアアクセス」を設定していない状態では、万一URL/ID/PWが漏れてしまうと日本国中どこからでもアクセスされ放題になってしまいます。

なので、漏洩防止のため「クラウド型」には個人情報は書き込まない。

当然至極のことですが、スタッフには徹底しておく必要があります。

その2 「ノイズの元」を登録する

皆さんは検索したのに、もし目的外の情報がヒットしたら嫌ですよね?

実は「クラウド型」で汎用する「全体検索」や「アプリ内検索」は、油断していると「検索ノイズ」がどんどん増えてしまうのです。

特に「商品名」は極力使用しないことをお勧めします。

例えば「本剤」という表現を使うとか、せめて「一般名称」を使うとか。

なお、このことは添付ファイル(OCR処理されたPDFファイルも!)の中身やコメント欄の記述にも当てはまりますので十分留意してください。

その3 添付ファイルを貼り過ぎる

kintoneは添付ファイルもパーツに出来ますが、個人的にはお勧めしません。

調子に乗って貼り過ぎると重荷になるからです。

理由❶:先述の「検索ノイズ」を防ぐため

理由❷:容量を節約するため

(初期設定は25GB・月額1,000円/10GBで増設可能)

理由❸:バックアップに費用が掛かるため

(プラグイン「kBackup」スタンダードコース以上が必要)

添付ファイルよりも、無料プラグイン「Dropbox for kintone 2.0」を使えば❶~❸の問題は難なく解決します(詳しくは別記事で解説しています)。

その4 ハイパーリンクを使い過ぎる

このブログでも随所で使用している「ハイパーリンク」。

長たらしいURLを見せずに、文字や画像をクリックしてリンク先にジャンプさせるハイパーリンクだと見栄えは抜群です。

しかし、メンテナンスのことを考えれば、長期的には足枷となります。

更新頻度の高いリンクはタイトルとURLに分解し、「レコード一括更新プラグイン」で一括更新した方がはるかに楽になります。

その5 レコード一括削除を使用する

今回の記事はこれを言いたいために書いたと言っても過言ではありません。

・・・実は先日私、史上最悪の大失態を犯してしまったのです。

それは「コメントのあるレコード」の削除です。

誤って追加した重複レコードを一括削除した際に起きた出来事でした。

大概のミスならば、下記の通りリカバー可能です(アプリ削除も平気)。

アプリの誤削除 ⇒ 14日以内なら無料で復元可能

レコードの誤記入(上書き・削除等) ⇒ 変更履歴経由で復元可能

レコードの誤削除 ⇒ 30日以内ならプラグインkbackupで復元可能

・添付ファイルはスタンダードコース以上でないと復元不能

・コメントはいかなる方法でも復元不能!

しかし、コメントをレコード毎削除してしまうと、もうどんな手を使っても復元はできないのです(レコードだけが復活します)。

7年間の積み重ねがこれでパーに(溜息)。

覆水盆に返らず。

悔やんでも悔やみ切れません。

思えば、元々無効化されていた「レコード一括削除」機能をわざわざ有効にしたことが全ての元凶でした。

恐らく昔の私は、こうなることを危惧してこの機能を封印したのでしょう。

それだけコメントは「クラウド型」にとって大切なものだということです。

「(どんなに面倒でも)重複レコードは一件ずつ削除すること」

これから先も肝に銘じておかねばなりません。

【PR】クラウド型医薬品集キャッチコピー集

「クラウド型」のキャッチコピー集を作ってみました。

※参考:「人を動かす」広告デザインの心理術33

BGMに載せて「クラウド型」の特徴をおさらいできますよ(^^♪

【珠玉】「クラウド型」を支えるkintoneの「神」機能

今回はかなり技術的な内容となります。

ここまで読み進めてくださった皆さんは、「クラウド型」が添付文書情報を寄せ集めた医薬品集ではないことはご理解いただけていることと思います。

そう、「クラウド型」はkintoneの機能を最大限に活かしてDI業務の推進を目指したツールなのです。

ただ、ぶっちゃけ「クラウド型」の8割はモビルスーツ(!?)の手柄です。

今回は「クラウド型」を支えるkintoneの機能の数々をご紹介します。

その1:一覧登録機能

これはkintoneと言うよりデータベースソフト特有の機能となります。

薬品検索には「目的」が必ずある筈です。

しかし、折角薬品が絞り込めたのに、「目的外」の情報がずらずら表示されてしまっては見づらくてたまりません。

kintoneでは下記の条件を名前を付けて保存できる機能があります。

・検索条件

・表示フィールド(項目)

・表示形式(表形式・カレンダー形式・カスタマイズ)

・レコード(薬品)の並び順

※詳しくはこちら(kintoneヘルプ)をご覧ください。

当院では、「採用区分(採用・限定・院外)」「粉砕・脱カプセル・簡易懸濁法の可否」「リスク管理」など、用途別に一覧を登録しておくことで毎回検索条件等を設定する手間を省いています。

また、新規や更新入力する際、作業に無関係な薬品や項目を排除した一覧を登録しておくと重宝します(特に事務さんに依頼する場合)。

その2:関連レコード一覧機能

アプリ内で「条件に一致したレコード」を一覧表示させる機能です。

条件さえ設定しておけば自動的に表示されるので非常に便利です。

※詳しくはこちら(kintoneヘルプ)をご覧ください。

当院では「同効薬一覧表」や「標準フォーミュラリー」とセットで関連レコード一覧を表示させています。

※関連レコード一覧が機能するためには、対象薬剤に条件(一覧表名やURL)が正確に入力されている必要があります。

その3:kintone 一覧レコード一括更新/クリアプラグイン

一覧に表示中のレコードを一括更新またはクリアできるプラグインです。

※利用料は無料。広告表示は課金(7500円/年)すれば消せます。

それまでは地道に一つずつ更新するか、CSVファイルをダウンロードしてVLOOKUP関数で更新してからアップロードするという煩雑な手順が必要でしたが、このプラグインのおかげで作業効率は格段に向上しました。

※詳しくはこちら(TiS社)

その4:kintone アプリ間レコード更新プラグイン

キーフィールドを元にアプリ間のレコードを自動更新するプラグインです。

具体的には「YJコード」や「7桁コード(YJコードの上7桁)」を引数として指定したレコードを指定したアプリに自動転送するプラグインです。

使ってみないと理解できないかもですが、まさに「神」プラグインです。

※詳しくはこちら(TiS社)

また、これの進化版としてドメインやスペースの壁を越えてレコードを更新できるプラグインまで登場しました(おおっ)。

「起業の決め手になった」と言っても過言ではないこのプラグイン。

それはまた別の機会でお話することにします。

【密着】「クラウド型」制作とメンテの実際

今回は「クラウド型を自力で作りたい」と考えている方向けの内容です。

「クラウド型」の制作・メンテの実際を密着リポートします。

この記事を読むことで、「クラウド型」のメンテが片手間では至難であることが理解できる筈です。

これまで何度も申し上げましたが、「クラウド型」自体は比較的簡単に作れますが、やはり最大のネックはメンテナンスです。

メンテは慣れれば中学生でもできる単純作業。

しかし、そこが落とし穴、想像以上に厄介なことなのです。

多忙な薬剤師が単純作業に時間を割くことなど、現実的には不可能な話。

しかしメンテを怠れば、「クラウド型」は信頼性そして利用率を失います。

「時短」「スキル向上」といったメリットも得られぬまま、ただの金喰い虫となり果てた挙句、「クラウド型」は破綻へと一直線です。

これが書籍であれば、情報が多少古くとも一切使用しなくなることはないと思います。しかし、システムの場合だとそうはならないという不思議。

このように、メンテを甘く見ていると、それまで積み上げてきた時間と労力はあっけなく水泡へと帰してしまうのです。

STEP0.「クラウド型」をゼロから作る

まず最初に枠組み(テンプレート)を考えます。

≪2022.9.25現在の枠組み≫

・基本情報(薬品名・院内コード・YJコードなど)

・流通に関する情報

・属性に関する情報

・PMDAリンク・製品サイト

・リスク管理に関する情報

・同効薬に関する情報

・用量に関する情報

・生殖毒性・母乳移行に関する情報

・服薬介助に関する情報

・製剤に関する情報

・血管外漏出に関する情報(注射薬のみ)

・FAQ(よくある質問)

・最後の切り札(KIT-DI DB 検索)

・制御データ(削除年月日・7桁コードなど)

あとは適切なパーツ(文字列・数値・リンク・添付ファイルなど)を配置し、コンテンツ(書籍からの転記・リンクの貼付など)を埋めていきます。

※具体的なkintoneの操作方法に関しては、「悩める薬局長のための薬剤師不足でも業務改善できるクラウド型院内医薬品集を制作するためのブログ」の第2章コンテンツ編で詳しく解説していますのでご覧ください。

年末年始を潰し、3000頁以上もある「注射剤の配合変化第二版」(エフ・コピント・富士書院)をスキャンしたこともありました。コンテンツを0→1で作るのは時間がかかり過ぎるため、既に存在するデータがあれば極力それを再利用しました。スカスカなのは仕方がないにしても、最低限日常業務に耐え得るレベルを目指しました。約1か月でようやく目鼻は付きました。

STEP1.完全手動

黎明期、「クラウド型」のメンテは完全手動で行っていました。

理由は、それ以外のやり方を知らなかったからです。

出版社の新刊情報や医薬品情報サイトの新着情報を定期的にチェック

↓

新刊を予約注文しておき、到着したら即転記(本によっては即売却)

コンテンツの更新・追加があればリンクを即コピペ

勤務時間内では無理なので、土日祝日は寝ても覚めてもメンテ三昧でした。

恐らく毎月数十~百時間は費やしていた筈です(もはや執念ですね)。

STEP2.VLOOKUP関数

「クラウド型」のレコードはCSVファイルとしてダウンロード(書き出し)ができるため、更新したい部分を上書きしたうえでアップロード(読み込み)すれば「クラウド型」を一括更新することができました。

特にYJコードや厚労省コードと紐付いているデータは、それを引数としてVLOOKUP関数で一括更新できるので重宝しました。

これにより薬品毎にコピペする手間はなくなりましたが、その一方でミスを犯した場合の被害は甚大であるため、うかつに多用できないという難点も生じました。

※復元も難しいため、保険のためバックアップ用の有償プラグイン「kBackup」を入れていた時期もありました。

STEP3.一覧レコード一括更新/クリアプラグイン

私は「kBackup」以外にも利用価値の高いプラグインの存在を知りました。

特に「一覧レコード一括更新/クリアプラグイン」はメンテのスピードと精度を飛躍的に改善させたのでした。

更新対象の薬品を検索で絞り込んでおき、このプラグインで一括更新(新データでの上書き)を行えば、ものの数秒~数分で作業は完了。

当初は年額数万単位のプラグインだけでしたが、やがてTiSのような安価なサブスクサービスも登場し、メンテの幅は一気に広がりました。

STEP4.大学堂スキーム

起業の検討を始めた辺りから、私はこんなことを考えていました。

「メンテを効率化したところで一施設では高が知れている」

「こんな単純作業を施設毎に行うなんて馬鹿げている」

「そもそも中規模施設の採用薬の種類に大差はない筈」

「複数施設のメンテ作業を誰かが一手に担えば済む話」

「アプリやドメインの枠を超えてレコードを更新できないものか?」

そんな時、「ドメイン・スペース間レコードコピー/更新プラグイン」に出会いました。

このプラグインと相手方の情報(ドメイン・ID/PW・アプリID)さえあれば、簡単にレコードをアプリ間で移植できるようになりました。

更には7桁コードDB(アプリ)を整備しておけば、同一成分薬のレコードをアプリ間で移植できることもわかりました。

これならば採用薬のメーカー・規格が異なっていても関係ありません。

例えば10施設が10通りの薬品を採用していたとしても、同一成分ならばボタン一つで全ての「クラウド型」が更新できてしまうのです。

イメージとしてはこんな感じです。

❶朝イチに自宅でClinical Cloudの新着情報をチェック

❷一覧表が更新されていることを発見

❸7桁コードDB(アプリ)をプラグインAで一括更新(数秒で完了)

❹更新されたレコードをプラグインBで自他院のアプリにコピー

❺出勤した頃には更新が完了

※プラグインA:一覧レコード一括更新/クリアプラグイン

プラグインB:ドメイン・スペース間レコードコピー/更新プラグイン

私はこの仕組みを「大学堂スキーム」と名付けました。

STEPX.ローカル情報のメンテ

2つのプラグインそして大学堂スキームにより、当初は膨大な時間と労力を費やしていたメンテ作業は大幅(体感的には3/100)にまで減少しました。

しかし、どうしても効率化できないメンテ作業があります。

それは全体の約3割を占める「ローカル情報」です。

とは言え、「ローカル情報」のメンテを誰かに代行させてはいけません。

理由は、「引用情報」は「ローカル情報」と連動させて初めて実務的な機能を発揮することができるからです。

でなければ、単なる「電子辞書」へと堕ちてしまうことでしょう。

これだけは是が非でもDI担当者が手動メンテすべきと考えます。

【激白】「クラウド型」の始め方、完全ロードマップ

当院で「クラウド型」が本格稼働してから、はや6年が経過しました。

先述の通り、「クラウド上で院内医薬品集を制作する」という発想自体は、ネット世代のDI担当者ならば誰でも容易に思い浮かぶことです。

最初に断っておきますが、私は医薬品情報学に関して特段の専門知識がある訳でも、テクノロジーに長けている訳でもない、一塊の病院薬剤師です。

しかし、それでもなお、こう断言することができます。

「私ほどクラウド型を知り尽くしている薬剤師はいない」と。

なぜならば、私はこの6年間、ずっと「行動」してきたからです。

「行動する」と「考える」は違います。

「行動」すればかなりの確率で「失敗」する訳ですが、「考える」だけでは「失敗」は生じようがなく、必然的に「学び」も得られません。

そう、「PDCAサイクル」が回らないのです。

今回ご紹介するロードマップは、全て自らの体験に基づいて作成しました。

はっきり申し上げます。

「クラウド型」の導入は、危険な登山のようなものです。

まるで「オーバーハング」を踏破するような危険を伴います。

オーバーハング(登山用語)

傾斜角度が垂直以上の岩壁のこと。踏破するにはロッククライミングの特別な装備と技術が必要であり、当然危険であるため、通常は登山ルートとしない。※Wikipediaより

遭難して力尽きることもあれば、熊に襲われることもあるでしょう。

ゆえに誰も参入しないし、仮に参入しても断念せざるを得ない訳です。

※当院以外に導入施設がないという事実がそのことを裏付けています。

そのような困難を承知の上で、私はここまで「クラウド型」のメリットを「これでもか」とアピールしてきました。

それは、いわば険峻な山を踏破した者にしか味わえない悦び。

それを皆さんにも味わってもらいたいと思ったからに他なりません。

STEP1.覚悟と自己犠牲

いきなりネガティブな話から入ってしまうのですが、紛れもない真実です。

「導入さえすれば上手くいく(業務が劇的に改善する)」

こういったことはほぼほぼ無理なので、いったんその夢は捨ててください。

かく言う私も、最初はそう信じて「クラウド型」にフルコミットしたのですが、現実はそれほど甘くはありませんでした。

たとえれば、自転車の運転のようなもの。

何度転んでも、それでも諦めず何度も練習すればやがて乗れるようになる。

「クラウド型」の導入も一緒です。

私も最初はこちらの思惑とは違ったことが続々と起こり、痛い目に遭ったり辛い思いもしました(詳しくはこちら)。

それでも諦めずに続けていけば、徐々に成果は出て来るものです。

では、私がなぜ挫折せず地道に努力を続けられたのか?

それは、自分の中である程度の失敗は覚悟ができていたからです。

「trial and error」を前提に臨めば、失敗すら教訓へと変わるのです。

具体的な話をしますと、まずはお金の問題。

「クラウド型」のプラットフォームであるkintone(サイボウズ社)の利用料金についての話です。

もし「クラウド型」が白紙の状態でkintoneを契約すると、当然ながら(使えもしないのに)課金され続けるという悩ましい事態となります。

これは作り手に物凄いプレッシャーが掛かります。

なので、私は「30日間無料お試し」を繰り返し(最終局面では個人負担で課金しましたが・・・)、「クラウド型」が「(最低限)使い物になるレベル」にまで育てた上で提案したのです。

その甲斐あって、契約~完成までは約1ヶ月で済みました。

更に本質的な話をしますと、失敗によるダメージは個人、つまり発案者が引き受けるしかありません。

※職場全体にダメージが加わると、当然「クラウド型」に異議を唱える者が増え、プロジェクト自体が頓挫しかねません。むしろ発案者が多大な犠牲を払っているからこそ、多少の不具合は大目に見てくれるのです。

実際、当院では「クラウド型」を本格稼働させてから予算化されるまでに、実に2年もの歳月を要しました(詳しくはこちら)。

自己犠牲の精神は必須。

それを厭う者には最初から無理ゲーなのです。

いかがでしたでしょうか?

思ったほど「甘い世界」ではないことが理解していただけたと思います。

これより先の記事は、自己犠牲を許容できる方だけ読み進んでください。

STEP2.ハイリスク・ハイリターン

いきなり結論からお話します。

「クラウド型」の導入はハイリスク・ハイリターンのプロジェクトです。

ここまで読んでくださった方はとっくに理解されている話ですよね。

ここで肝要なのは、リスクを上回るリターンが得られるか否か、です。

リスクがリターンを上回るのなら、最初からやらない方がましですから。

では、リターンを最大化しかつリスクを最小化するにはどうすればいいか?

その理屈は簡単です。

リターンの最大化 = クラウド型からのアウトプットを最大化する

リスクの最小化 = クラウド型へのインプット(の負担)を最小化する

最優先すべきは「リターンの最大化」です。

先述の通り、「クラウド型」はハイスペックな釣り具です。

しかし、どんなに高級な釣り具でも肝心の「釣果」は釣り人の腕次第。

ましてや釣り具の使い方を知らない者、釣り具を手に取ろうともしない者が、魚を釣ることはできません。

・・・いや、一つだけ方法がありました。

「魚を釣らずに先輩からもらう」という方法が!

実は、当院で「クラウド型」がなかなか浸透しなかった背景には、この先輩薬剤師への「魚乞い」(しかも調理済の!)の風習がはびこっていたことがあります(詳しくはこちら)。

リターンを最大化させるための必須条件。

それは「クラウド型」導入の趣旨をスタッフに徹底させることです。

※そのためには、DI室からの「ボトムアップ」ではなく、薬局長からの「トップダウン」の方が有利であることは明白です。

でなければ、「クラウド型」は、「(ないよりはましな)お助けグッズ」に成り下がってしまうでしょう。

困った時だけに使っていたら、利用率が伸びる道理もありません。

リターンの最大化など「夢のまた夢」。

投下する費用や労力が勿体ないだけです。

「え~?面倒やなぁ。『便利になるから』じゃダメなの?」

な~んて言ってるあなた、それだと100パー失敗します(キッパリ)。

次は「リスクの最小化」。

ただ、これを実現するには、「ある」矛盾点を乗り越えねばなりません。

これは「クラウド型」の最大の難所と言っても過言ではありません。

考えてもみてください。

「クラウド型」は、際限なく情報を入れられるデータベースです。

多くのインプットからは、多くのアウトプットが生まれる

少ないインプットからは、少ないアウトプットしか生まれない

なのに、インプットを最小化してアウトプットを最大化するって!?

・・・もう少しわかりやすく説明しましょう。

正直、多忙な薬剤師にインプットに時間と労力を割く余力などないのです。

実際にやってみればすぐわかります。

「クラウド型」へのインプットは、恐ろしく単調で辛気臭い作業です。

※詳しくはメインブログ記事「舞台裏」をご覧ください。

薬剤師にインプットのような単純作業はさせられない

しかし、それをやらなければ「クラウド型」はスカスカとなる

これこそが矛盾点の正体です。

STEP3.リスクのヘッジ

では、この難所を乗り切るために、これまで私が何をしてきたのか?

それはもう既にお話していますが・・・「自己犠牲」です。

詳しくは別の機会に譲るとして、「クラウド型」がスタッフに浸透するまでの間、私は費用・労力・時間を極限までつぎ込みました。

見るに見兼ねた上司からは何度も予算化を勧められましたが、私は「まだ時期尚早だ」と頑なに断り続けました。

「ろくに使わない物にお金を出してもらう訳にはいかない」

それが理由でした(もはや意地ですね)。

本格稼働から2年後の2017年2月。

ついにkintone利用料の予算化が認められました。

いや、「認められた」ではなく「受け入れた」が正解です。

予算化を受け入れたのは、最低限納得できるだけの「クラウド型の充実」と「利用率の増加」をようやく実現できたからでした。

ただ、金銭的な負担は不要となったものの、その後も現在(2020年)に至るまで、私は「クラウド型」のメンテナンスを一手に担い続けました。

※深刻な薬剤師不足の中、業務時間内にインプットやメンテナンスなんてどだい無理な話。なので休日中に自宅で行いました。病休中でさえも・・・。

私がそこまでした理由、それはリスクのヘッジです。

「インプット」という、薬剤師業務の支障となり得るリスク(負担)。

これを「自己犠牲」でヘッジ(相殺)したのです。

「ハイリスク・ハイリターン」のプロジェクト

↓

「自己犠牲」でヘッジ(相殺)

↓

「ローリスク・ハイリターン」のプロジェクト

STEP4.アクションプラン

ただ、ご安心ください。

私は何も自己犠牲を読者の皆さんに強いるつもりはありません。

ここでは、「インプット」という単純作業に忙殺されるリスクをヘッジしつつ、「クラウド型」によるリターンを享受するための方法をご紹介します。

❶チームでインプットする(作業の分担)

このアクションプランは、薬剤師が潤沢にいる(当院からすれば羨ましい)施設に向いています(苦笑)。

数名でチームを組み、インプット作業を一気に仕上げる訳です。

ただ、分担するとはいえ、その作業量は膨大です。

「あんなに頑張ったのに、まだたったこれだけ?」

作業の過酷さを思い知れば知るほど、むしろ「クラウド型」への愛着が湧いて来るというものです(私もそうでした)。

その体験は他のスタッフとも共有し、他人事になることを防ぎましょう。

くれぐれもチーム内で押し付け合いをしないこと。

むしろプロジェクトが台無しとなることを、「心の底」から恐れましょう。

❷事務員にインプットしてもらう(作業の委譲)

次のアクションプランは、最も順当かつ現実的な方法と言えます。

2019年4月に「調剤業務のあり方」が公表されたことで、これまであやふやだった調剤事務員の働き方が大きく変わろうとしています。

可能な仕事は事務員に委譲し、薬剤師は本来業務に専念する。

「私、薬剤師免許がなくてもできる仕事は・・・いたしません!」

「御意!」

この潮流は、当然ながら調剤のみならず他部門にも及ぶ筈。

「クラウド型」のインプットも、まさに事務員に打ってつけの作業です。

もちろんマネジメントは必須となりますが、薬剤師が本来業務を犠牲にしてまでインプット作業に忙殺されることはなくなります。

【コラム】当院で事務員を増員したらこうなった!?

「耳タコ」で申し訳ありませんが、深刻な薬剤師不足で喘いでいる当院でも早い段階から事務員の活用は行われてきました。

その人数も、開院当初は1名だったのが、やがて3名体制、そして今年度からは一気に7名体制へと増員されるに至りました(深刻度が窺えますね)。

これに伴い、従来は調剤室(電話対応・伝票整理・データ集計・薬品検収など)が「主戦場」だった事務員の守備範囲は急拡大。

現在ではDI室にも3名が配置され、新たに調剤補助業務、更には製剤室・患者支援センター・病棟にまで業務を拡大させつつあります。

当然「クラウド型」のインプット作業も代行してもらえるようになった訳ですが、いざ蓋を開けてみると私の思惑とは随分と違いました。

あろうことか、事務員にインプットを頼みづらくなってしまったのです。

ど・ゆ・こ・と?

事務員の就職事情は、薬剤師とは正反対の「買い手市場」でした。

僅かな募集枠に対し、錚々たる経歴・資格を有する方が応募してきました。

まさに宝の山から「よりどりみどり」です。

※その背景には今年度より施行された「同一労働・同一賃金」があると考えられます(その後、新型コロナ禍が追い打ちを掛けました)。

そういった逸材揃いだからこそ、逆にインプットのような単純作業を押し付けるのが勿体ない、という皮肉な状況になってしまったのです。

結局、増員された事務員のマンパワーは、これまで未着手だった調剤補助業務を始めとする補助業務に回されることとなりました。

インプットも多少手伝ってもらってはいますが、進捗スピードは遅れがちで、(こんなこと言ったら怒られますが)自分でやった方が速いのです。

なんか複雑~(苦笑)。

事務員への作業委譲する際は、そういった「割り切り」も大切なのですね。

❸多施設でシェアする(作業の共済)

3つ目のアクションプランは、私が独自に考案した方法です。

ある施設が制作した「クラウド型」を多施設でシェアするのです。

発想自体は、多施設共同研究や生命保険に似ています。

考えてもみてください。

「そもそも医薬品集なんて、どこが作っても同じでしょ?」

違うのは、若干の採用品目や商品名の違いだけ。

冷静に考えてみれば、ほとんど同じ物を作るために各施設が多大な時間と労力を割くことが、余程おかしな話なのです。

にもかかわらず、これまでそんな発想が浮かばなかった理由。

それは、ほとんどの薬剤師がこう考えていたからに他なりません。

「待っていれば、いずれ『クラウド型』は商品化されるに違いない」

IT全盛の時代、そう考えても無理はありません。

・・・が、待つだけムダです。

「クラウド型」が商品化されるのは「絶対に」無理だからです。

※その理由はこちらで詳しく解説しています。

しかし、これからご紹介する方法ならば、いとも簡単に実現できます。

「ある施設=当院」だということは、もはや言うまでもありませんね?

そう、「クラウド型」は当院に存在し、本格稼働から6年を経た今でも常に最新の状態が維持されています。

私は、その「クラウド型」を他施設とシェアしようと言っているのです。

私はこの6年間、次のような疑問をずっと抱き続けてきました。

「(以前よりはましになったとはいえ)ろくに活用されない「クラウド型」を当院だけのものにしていいのか?」

「もし私がいなくなったら「クラウド型」は存続できるのか?」

「当院よりも使いこなしてくれる施設があるのではないか?」

STEP5.フォミュ起業

考え抜いた末に私が見つけた答え。

これは別の記事にも書いていることですが、私は将来「フォミュ起業」(=医薬品集(Formulary)で起業すること)を考えています。

「屋号」もちゃんと考えてあります(笑)。

医薬品集制作の大学堂

大学堂のビジネスモデルは極めてシンプルです(たったの2つです)。

・「クラウド型」のメンテナンス代行

・「クラウド型」の活用法のコンサルテーション

よく勘違いされるのですが、大学堂は「医薬品集」や「システム」を販売している訳ではありません(ええっ!)。

ほら、昔からある冊子型の医薬品集だってそうですよね?

顧客に採用薬リストを送付してもらい、医薬品集を制作・納品する。

本来ならば顧客施設が行うべき作業を「代行」している訳です。

「クラウド型」も同じです。

ただ、プラットフォームにkintoneを用いるため以下の流れとなります。

【顧客施設】kintoneを契約する(無料お試しでも可)

↓

【顧客施設】採用薬リストをアプリ化する(サポートあり)

↓

【大学堂】希望のコンテンツを肉付けして納品する

基本的にここまでは無償。

メンテナンスの継続を希望される場合のみ有償となります。

「(実質的に)売ってるじゃないか」という声もあるかもしれません。

しかし、その方は一つ大事なことを忘れています。

「クラウド型」の制作は、その気になれば誰でも真似できるという点です。

作り方は既にあちこちで公開していますので。

抵抗感があるなら、自施設で作れば済む話なのです。

しかし、多忙な薬剤師にそんな時間はない筈。

「クラウド型」は永遠に「絵に描いた餅」になりかねません。

「クラウド型」は、制作よりメンテナンスがはるかに難しいのです。

それを施設としてどう考えるかという話です。

ここは発想を転換して、施設間のシェアとは考えられないでしょうか?

まして、そのリンクを実際に使うのは各施設ですし、書籍の引用も著作権保護法を違反しない範疇です。

一体、何の問題があるでしょうか?

「システムを入れるのはちょっと」と難色を示す施設も少なくありません。

しかし、kintoneは独立したクラウドサービスです。

電子カルテにも電算システムにも接続しませんし、セキュリティ対策も自在に設定できます。

患者情報を記載しないルールにすれば、情報漏えいの心配はありません。

何よりも、当院で10年間支障なく運用できたという事実があります。

最後にコンサルテーションの話。

「クラウド型」は導入すれば業務改善できるツールではありません。

ほら、ドラえもんの「ひみつ道具」だって、使い方を誤ったのび太が痛い目を見たではありませんか?

「クラウド型」は単なる便利グッズではありません。

ヘビーユーズすることで、その本領を発揮します。

一例を挙げますと・・・。

・情報入手の迅速化(時短効果)

・「メタ知識」の獲得(何を参照すれば答えが得られるかがわかる)

・Q&Aの蓄積(共有することで陳腐化を防止し再利用も容易に)

・情報の二次利用(データの集計・リスト化・グラフ化)など

しかし、これらのメリットはツールだけポイと渡されても得られません。

各自が使い込むことで初めてポテンシャルが開放されていくからです。

そのお手本を伝授するのがコンサルテーションという訳です。

大学堂は一塊の零細企業に過ぎません(まだ開業すらしていませんし)。

とてもではありませんが、大学堂に全国のニーズを吸収できる程のキャパはありません。

顧客数の上限は、せいぜい「20件まで」と見積もっています。

しかし、それでは(自力でメンテナンスできる施設を含めても)「クラウド型」のメリットを享受できる施設は限られてしまいます。

その打開策(アクションプラン)こそが「フォミュ起業」なのです。

同業者、つまり大学堂のような医薬品制作代行業者を増やしていけば、より多くの施設が「クラウド型」を手に入れることができる筈です。

後継者の育成も大学堂の大きな使命だと考えています。

【仮想取材】もしサイボウズ社がやって来たら?~「クラウド型」に関する想定問答集~

・・・実はコレ、「自作自演」の取材記事なんです(笑)。

ある突然飛び込んだ取材の話。

私が勝手に取材元をサイボウズ社(実際はSBクリエイティブという会社でした)だと早合点して書いてしまった想定問答集という訳です。

なので、この記事が陽の目を見ることはありませんでした。

ただ、一般向けに書いていますし、私が「クラウド型」を制作するに至った経緯やkintoneのメリットが理解しやすいと思いますので、この機会に大公開させていただきます(4年ぶりに加筆・修正しておきました)。

では、はじまりはじまり。

平素より弊社のkintoneをご愛顧いただきましてありがとうございます。

まず最初にkintoneを用いてクラウド型医薬品集(以下「クラウド型」)を構築されるに至った経緯についてお話いただけますでしょうか?

こちらこそお世話になっています(笑)。経緯をお話する前にこちらから質問です。皆さんは(病院)薬剤師という職業にどのようなイメージを持たれているでしょうか?…ご存知なくても無理はありません。「ドクターX」「JIN-仁-」「コウノドリ」…。医療ドラマがこれだけ人気を博しているにもかかわらず、薬剤師なんてほとんど登場しませんものね(苦笑)。「薬を作る(処方箋をもとに調剤する)人」、恐らくそれが関の山でしょう。しかし、驚かないでください。最近の薬剤師は、薬を作る仕事がどんどん減っていっているのです。じゃあ代わりに何の仕事をしているのかというと…「情報提供」なのです。もちろん麻薬などの「医薬品管理」なども行ってはいますが、薬剤師は病棟に常駐し、チーム医療の一員として医師や看護師などの医療スタッフや患者さんに対して医薬品情報を伝達することがメインの仕事になってきているのです。

なるほど、今回構築された「クラウド型医薬品集」は、時代と共に大きく変貌を遂げた薬剤師業務、特に医薬品情報の提供業務で弊社のkintoneと上手くマッチした、いうことなのですね?

まさにその通りです。使い方次第で「薬」にも「毒」にもなる。それが薬の本質です。近年の創薬技術の進歩により作用の強力な薬が次々と登場していますが、「正しい情報に基づき正しく使う」、この原則が守られなければ薬は病気を治すどころか厄災をも招きかねません。薬剤師の業務が「情報提供」にシフトした理由もそこにあるのだと思います。

そのために「クラウド型」が必要と?

そう、私は「クラウド型」は薬剤師にとっての必須アイテムだと思っています。ただ、添付文書情報をまとめただけの「従来型」の医薬品集では到底使い物にはなりません。そんなものは既に巷にあふれていますから(笑)。

「従来型」が使い物にならないというのは?

つまりこういうことです。もうだいぶ昔の話になりますが、添付文書のことを「能書」と呼んでいた頃がありました。薬は効能と使い方(用法・用量)さえわかれば事足りる、そんな時代だったのです。けれど、今はそういう訳にはいきません。医療の現場で必要とされる医薬品情報は非常に多岐に渡っており、添付文書だけではとてもまかないきれないからです。

ではどのような情報が必要とされるのですか?

例えば腎機能低下患者や透析患者、こういった患者さんには通常量を使用すると過量投与(中毒)になってしまう可能性があります。ならばどの程度減量すべきなのか、あるいは投与自体を避けるべきなのか、そんな質問は日常茶飯事です。それ以外にも錠剤の粉砕の可否、注射剤の溶解後の安定性や他剤との配合変化など、枚挙にいとまがありません。我々薬剤師が思いもよらぬ質問を受けることもしばしばなんです(笑)。

なるほど、多岐に渡る現場のニーズに対応できる情報源として「クラウド型」の構築を目指された、という訳なのですね。

その通りです。私も以前は病棟を担当していたからわかるのですが、ちょっとイメージしてみてください。私が病棟で暇そうに(!?)突っ立っています。すると、その様子に気付いた医師や看護師は、薬に関する質問を私に次々浴びせて来るのです。顔見知りから順番に「前から聞きたかったんだけど」の枕詞付きで(笑)。いかに潜在的な質問が多いのか、いかに薬に関して疑問や不安を抱えながら医療現場が回っているのかの証左だと思います。病棟で薬剤師が果たすべき役割はこのことからもわかります。

しかし、「クラウド型」には克服すべき「三つの壁」があったのです。

「三つの壁」…ですか?是非詳しく教えてください。

「情報提供」が薬剤師にとって重要な業務だということは冒頭でお話した通りです。しかし、情報の「提供」を行うには、当然ながらその前段で情報の「収集」が必要となります。ところが、病棟で「情報収集」を行おうとした場合、すぐ気付かされることがあります。「時間的障壁」と「物理的障壁」です。医薬品情報室(以下「DI室」)から遠く離れた病棟に点在する病棟薬剤師は、DI室が管理する情報を「いつでも」「どこでも」利用できなければ、相当な不便を強いられることとなるからです。

書籍や資料を見るためだけに、病棟とDI室をそう何度も往復する訳にはいきませんものね。

そうなんです。ただ幸いなことに、当院は院内LANやイントラネットといったインフラに恵まれていたため、2010年度に「医薬品安全性情報等管理体制加算」が新設されたのを機に、これらを活用して病棟薬剤師をサポートする仕組みを構築することにしました。まず、安全性情報に関するデータベースを作成し、院内LANを用いて関連資料を病棟薬剤師と共有できるよう整備しました。 次いで紙媒体の資料の電子化をはじめ、DI室で収集した情報の共有・一元化を進めていったのです。

その頃はまだkintoneを導入されてなかったのですよね?

ところが院内LANやイントラネットを用いたやり方に何か重大な問題が生じてしまい、方向転換を図らねばならなくなった…図星ですか?

う~ん、鋭い。お察しの通りです。確かにこの辺りから「第三の障壁」(技術的障壁)が存在していることに気付き始めました。つまり、DI室が管理するデータベースの中から必要な情報を迅速かつ適切に入手するスキル(情報リテラシー)には個人差があり、PC操作が苦手なスタッフや経験の少ない若手がどうしても「情報弱者」となっていることがわかってきたのです。

そんな「情報弱者」を救うため、「クラウド型」の着想が生まれた

・・・ということでよろしいでしょうか?

…ま、まあ概ねそんなところです。同じ薬のことを調べるのに、用途に応じて媒体(書籍・サイト等)を使い分けしなければならない。ず~とそれが常識だと思い込んでいたのですが、少し冷静に考えればナンセンスなことなんですよね。若手が戸惑うのも当然です。薬品名で検索するだけで、実務上必要な情報は種類を問わず何でもアクセスできる。そんなオールインワンの情報源として「医薬品集」の概念が見事にハマった訳です。

聞けば、DI業務に関して興味深い比喩をされるそうですね?

はい。私はDI室の仕事を紹介する際、「海女」に喩えることがよくあります。矢継ぎ早に寄せられるリクエストに対し、酸欠状態(!?)になりながら、獲物を探し当てるような仕事だからです。とすれば、「クラウド型」の導入は、海女さんに「酸素ボンベ」を背負わすような行為だったのかもしれません。「海女なら素潜りできるように鍛えるべきだ」といった意見も実際出ました。ただ、我々にとって大切なのは「素潜りできること」ではなく、獲物をいかに美味しく調理(評価・判断)することだった筈です。

見渡せば、「荒波」の医療現場に放り込まれたうら若き海女たちは皆、酸欠状態でアップアップで調理どころではありませんでした。そんな惨状を知り、「クラウド型」の必要性を痛感したという訳です。

ただ、それならば市販のデータベースソフトでも実現可能な話ですよね?

あえて弊社のkintoneをお選びいただいた理由は?

誘導がお上手ですね(笑)。スタンドアローンだと、今度は「時間的障壁」と「物理的障壁」がクリアできませんものね。かと言って、大学みたいに莫大なコストと労力をかけてシステム開発する訳にもいきません。そこで「引き寄せ」られるようにたどり着いたのが、クラウド型データベース「kintone」だった、という訳です。

ありがとうございます。

数ある製品の中で、kintoneのどのような点が目を引いたのでしょうか?

フフフフ。それは貴社のホームページに書いてある通りですよ。わざわざ言わせるんですか?(笑)

そこを何とかお願いします<(_ _)>。

※kintoneホームページより

①例えばこんなアプリを3分で作成

②プログラミングせずに作れる

③システム連携や、高度な開発にも対応

④「お手頃価格」でスタートできます。

まず①は大きかったですね。既にデータベース(Excel)は作っていたのですから。それを簡単にkintoneに移植できて楽でした。②も凄く助かりました。お恥ずかしい話ですが、DI担当とはいえデータベースの知識に長けている訳ではありません。学会ではファイルメーカーなどを駆使したシステムが数多く発表されていますが、そんな真似はとてもできない。ましてプログラミングなんて…。きっと、ソフトが使えるようになる前に薬剤師人生が終わってしまうことでしょう(涙)。後で知った話ですが、kintoneは全国的にも有数のノンプログラミングツールなんですよね?違いました?③に関しては、現状ではたいして高度なことはやってはいないんですが、拡張性の高さは心強いです。④も大切なポイントでした。年間5万円未満のコストでここまでやれるのは驚異的でした。昔なら軽く1、2桁は違ってたところでしょうから。

実際にkintoneを導入されてみて、どのような点が良かったのかお聞かせいただけますか?

はい、「クラウド型」を本格稼働させたのは2015年2月からです。準備期間はわずか1ヶ月程度で済みました。「導入するからには失敗は許されない」、そんな思いや執念があったことは事実です。「見事だな!しかし自分の実力でやれたのではないぞ。kintoneの性能のおかげだという事を忘れるな!」と戒められそうですが(※意味不明の方はこちら)。

…オッホン!次、行きま~す。これが第18回日本医薬品情報学会総会・学術大会(於岡山)で発表されたポスターの一部ですね?

ご覧の通り、これまで懸案だった「三つの壁」が「クラウド型」導入により一気に解消されています。

「想定外」のメリットもあったとうかがいましたが?

はい、それは「コメント欄」のことです。一種の掲示板機能なのですが、薬品毎に設けられているこのコメント欄に、自らが入手した「再現性」のあるDI実例を書き込んでもらうルールとしたのです。各人がこのコメント欄を積極的に利用すれば、これまでDI室が知り得なかった現場の情報が蓄積され、将来的に「クラウド型」が薬剤師業務のどのようなシーンにおいてもサポート可能な情報源へと成長していくこととなります。正直、ここまでの展開ができるとは、導入前には予想していませんでした。

ただ、コメント欄はDI担当ではないスタッフも書き込む訳ですよね?

情報の信頼性の担保はどうお考えですか?

コメント欄に書き込む際には必ず「出典」「記入者名」を明記するよう義務付けています。新着コメントはポータル画面に時系列で表示されますので、誰が書き込んでもスタッフ全員の目に触れる仕組みとなっています。

DI担当者にとってのメリットも大きかったのですよね?

もちろんです。「クラウド型」という医薬品情報の「最終保管場所」ができたおかげで、これまで頻発していた情報の散逸が減りました。情報の抽出・二次利用も容易になりました。そして、「DI担当者は「クラウド型」のメンテナンスに専念すればよい」、これが何よりも大きかったですね。「クラウド型」を俯瞰すれば、「空欄を埋めなくちゃ」とか、「情報を更新しなくちゃ」とか、「カテゴリを追加しなくちゃ」とか、次にやるべき仕事が自然に浮かんで来ます。いずれDI担当者も代替わりします。次世代になっても、「羅針盤」的な役割を「クラウド型」には期待しているところです。

今後の課題についてもおうかがいしたいのですが。

はい、本格稼働から6年を経過した「クラウド型」ですが、まだほんの序章に過ぎません。課題は山積しています。薬事日報さんの記事にもありますが、「利用率の向上」が目下最大の課題ですね。

えっ?これだけ便利なシステムなのに利用率が伸びないのですか?

残念ながらそうなんです。「情報弱者」のために作った「クラウド型」。しかし、真っ先に飛びついたのは、皮肉にもこんなシステムなんかなくても情報収集のできるベテラン陣だったのです。情報リテラシーの格差が縮まるどころか逆に広がってしまった訳です。「必須アイテム」を作るつもりだったのに、「まさか私は(ないよりはましな)便利グッズ」を作ってしまったのか?当初は随分と悩みました。まあ今では、先輩の背中を見て若手も使ってもらえたらいいな、と(苦笑)。

それ以外にも原因は?

デバイス不足も影響しました。病棟には自由に使えるインターネット端末がほとんどありません。「クラウド型」はスマホでも利用可能なので心配してなかったんですが、病棟でスマホを使っていると他のスタッフに私用と誤解されるそうで…。蓋を開けてみないとわからないもんですよね。そこで余った予算でタブレットを数台購入してもらったのですが、これの利用率も今一つ(涙)。「情報弱者」を甘く見ていたことを思い知られました。

ところが、いよいよ「待望の日」が訪れようとしています。

え?何のことですか?

実は、来週(2020.6.29)から電子カルテ端末からインターネットに接続できるようになるのです。「仮想インターネット」というやつです。デバイス不足という6年越しの問題は、これでようやく解消します。ただし、これを利用するには申請が必要なので、スタッフには「(仮想インターネットの利用申請は)業務命令やぞ!」って、朝礼でつい叫んじゃいました(笑)。そもそも電カルで参照できる医薬品情報って簡易版だし、最長2ヶ月遅れの古い情報なのです。他にも参照すべき情報源は沢山あるのに、添付文書しか見ていないスタッフもいましたからね。これで事態は一気に好転するものと期待しています。

本当に良かったですね。

あと「クラウド型」を構築する上で苦労されたことは?

やはり「スキャンデータ」の扱いですね。参考図書を自炊(スキャン)して添付すれば手っ取り早い訳です。でも、どうしても著作権の問題が絡みます。そこで悩みに悩んで編み出した方法がDropboxとプラグインの活用です。詳しくは別の記事に譲りますが、これでスタッフ全員に書籍を買い与える、といったA●B商法みたいなことはなくなりました(笑)。

メンテナンス上の課題もあるとうかがいましたが?

はい。「クラウド型」の本格稼動に際し、最も懸念の声が寄せられたのがメンテナンスに関してでした。私がいなくなったらメンテナンスは大丈夫か?、と。「そんな先のことより今使ってよ!」と言いたくなっちゃいますが・・・(笑)。ただ、実際にやってみるとわかりますが、レコードの追加・変更、リンクや添付ファイルの更新など、「クラウド型」のメンテナンスは必ずしも薬剤師でなくてもできる業務なのです。

言われてみればそうですね。その業務を事務員に代行させる訳ですか?

その通りです。「薬剤師でなくとも可能な業務」の仕分けと助手の利活用については、亀田総合病院・舟越亮寛先生もかねてより提唱されており同感です。当院でも暇を見て事務さんに入力を手伝ってもらったり、サイトを巡回してもらったりしています。ノウハウさえ確立すれば、事務主導でメンテナンスを行うことも夢ではないと考えています。

ただ、薬の知識のない事務員が入力すると信頼性が…。

その点はちゃんと考えています。事務専用のアカウントを用意していますので、事務員がメンテナンスした箇所は一目でそれとわかります。それを後ほどDI担当者が承認(上書き保存)する訳です。

様々な想いが込められた「クラウド型」。

最終的なゴールはどこに見据えておられますか?

ご記憶ですか?最初の方で「情報弱者を救うため「クラウド型」の着想が生まれたのか?」とたずねられた時、私少し言葉を詰まらせましたけど、実はその着想は虎の門病院・林昌洋先生からいただいたものなんです。

添付文書よりも踏み込んだドーズ・工程の管理を院内独自の「プロトコール集」、すなわちHospital Formularyをもって行い、「マクロ」のチーム医療を実践する。

そのお話をうかがった時、私は将来的にHospital Formularyが病院薬剤師にとっての「必須アイテム」となると確信しました。そして、RMP(医薬品リスク管理計画)およびPBPM(プロトコールに基づく薬物治療管理)の実践に向け、「クラウド型」の作成を目指すことにしたのです。

「情報源」「情報共有の場」としての「クラウド型」が軌道に乗ったら、「プロトコール集」としてのHospital Formulary作りに邁進するつもりです。

kintoneを「クラウド型」以外の用途に活用されるご予定は?

もちろんあります。最低でも200個ものアプリを使えるkintoneですから、少しずつ勉強しているところです。導入相談Cafeにもうかがいましたしね(笑)。今のところは、下記の通り「地図帳シリーズ」というのを作成中です。まあテーマ別の簡単なデータベースですね。

・ガイドラインの地図帳

・レジメンの地図帳

・副作用の地図帳

・病原体の地図帳

・術前中止薬の地図帳(制作中)

kintoneを用いた他職種、他施設との連携は考えておられますか?

クラウドサービスなので十分可能だと思いますが、現状では当院の薬剤師のことだけで精一杯です。ただ、当院を退職した元同僚もID/PWをこちらで変えない限り、転職先の施設でも引き続き「クラウド型」を使用できる状況です。個人情報は一切入っていませんからね。他職種に対しても、システム的には項目毎に閲覧の可否が設定できますし、現場に見合った情報を活用されやすい形で提供するために、「クラウド型」は有用なツールになり得ると考えています。

今日は長時間に渡りお話いただき、誠にありがとうございました。

随分悪ノリしちゃいましたけど、こちらこそありがとうございました!

【SPIN話法】「大学堂」流セールストーク

1.状況質問

薬剤師数は充足していますか?現在募集されていますか?

[事前チェックポイント]薬剤師数の経年推移や募集状況

2.問題質問

目下最大の課題と言えば何でしょうか?何か手を打たれていますか?

[事前チェックポイント]薬剤師の取り組み

3.示唆質問

DI業務の体制は充実していますか?今後強化されるご予定は?

[事前チェックポイント]DI業務の位置付け

4.解決質問

解決法をお知りになりたくありませんか?

DI業務を強化すれば「薬局の七難」が解消することを訴求

【有料記事】「クラウド型」のルーツ~気づきと学びの変遷~

※私的な内容を含むので有料記事としました。

これまで私は、「クラウド型」はDI担当者ならば誰でも思いつく「ありきたり」の発想だということを何度も述べてきました。

そのメリットが誰が見ても明白であることも。

しかし、その一方で「クラウド型」はハイリスクのプロジェクトであるため、安易に手出しできないことにも言及しました。

実際、「クラウド型」を導入している施設はほとんど見当たりません。

にもかかわらず、当院の「クラウド型」は本格稼働から6年を経た今でも存続し、かつ更なる進化を続けています。

その差がどこにあるのか、皆さんはおわかりでしょうか?

そう、パイオニアであるがゆえに「信念」があるからです。

前回の記事にもある通り、私は「クラウド型」が薬剤師にとっての「必須アイテム」だと確信しています(DQⅠの虹のしずくのようなものです)。

その確信、信念が、ずっと私の背中を押し続けてきました。

そこで今回は「クラウド型」のルーツと題して、この私が信念を抱くにいたった「気づき」と「学び」の変遷をご紹介していうと思います。

これまでも、断片的に触れたことはありましたが、イチからお話しするのはこれが初公開です。

では始めましょう。

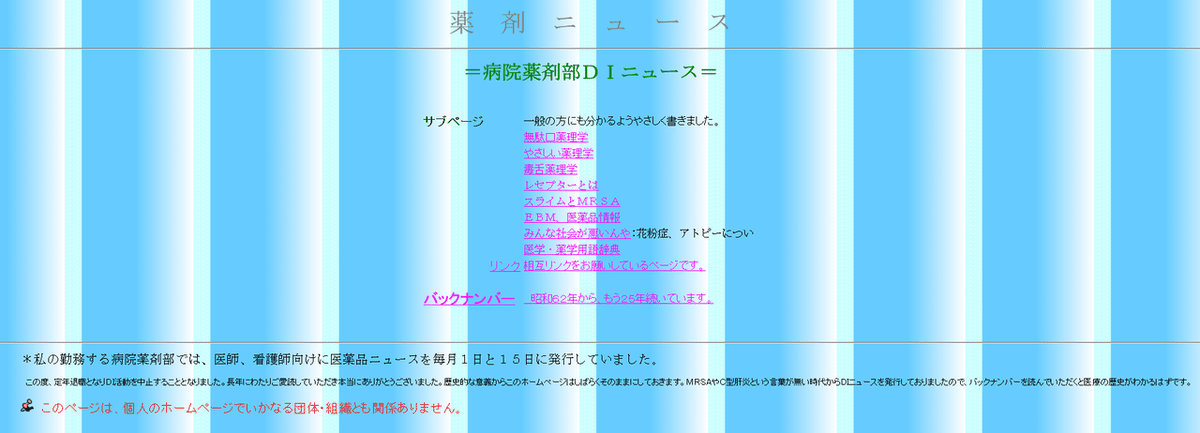

第壱歩 薬剤ニュース

このサイトをご存知の方は、もう相当なご年配である筈です(苦笑)。

市立枚方市民病院(現在の市立ひらかた病院)の遠嶽秀丸先生による薬剤情報サイトで、「月刊薬事」や今はなき「医薬ジャーナル」など、薬剤師向けの専門雑誌の要点をトピックス毎にまとめたサイトです。

他にも毒舌薬理学、医学・薬学用語辞典などコンテンツも豊富です。

まだインターネットが登場したばかりの頃から「補助脳」としてのサイト活用を思いついた先見の明には敬服しますし、30年近く積み上げてきた情報の膨大さにも驚かされます。

※遠嶽先生は既に現役を退かれており、2012年8月15日をもって更新終了となっています(後を引き継ぐ方はいなかったんですね・・・)。

このサイトに出会った当時の私は、DI担当になりたての若輩者でしたが、「いつの日かこんな高価値のサイトを作るぞ」と心に決めたのでした。

第弐歩 新薬によろしく

「薬剤ニュース」に触発されて開始したのが、ブログ「新薬へようこそ」でした(元々独立したブログでしたが、メインブログに統合しました)。

※「クラウド型」への着手に伴い、本コンテンツは2012年9月5日をもって更新を終了しています。「新薬へようこそ」みたいな変なタイトルにしたのは、リンク元に怒られることを恐れて「変人」を装ったからです。

新薬の要点を素早く把握できるよう、製品サイト・SADE-DI(新製品情報)・スズケンDIアワー(2013年8月29日をもって配信終了)などのリンクを貼付しただけの単純な作りです。

当時の私にはホームページを作り込む技術はありませんでしたが、2005年8月31日から開始したブログならば造作もありませんでした。

ネット環境があれば職場でも自宅でも参照・更新でき、リンクを貼ることで少ない文字数の中に膨大な情報を入れられる便利さに感動したものでした。

第参歩 オープニングリマークス

2013年2月17日に参加したJASDIフォーラムでのことです。

※2010年に医薬品情報科長に就任した私は、DI業務の方向性を見極めるため日本医薬品情報学会(JASDI)に入会し、年4回(主に東京大学で)開催されるJASDIフォーラムに参加するのが常となっていました。

林昌洋先生(虎の門病院)のオープニングリマークスが、私に「クラウド型」の着想をもたらしました。

冒頭で林先生は、全国薬害被害者団体連絡協議会代表世話人・花井十伍氏のこの言葉を紹介されました。

医薬品は不完全な商品である。

医薬品は多くの患者が命をかけて育てるという宿命を持った商品である。

こうした現実と闘う宿命をもつ者たちが専門家である。

それを踏まえ、以下の内容を述べられたのです。

医薬品の「品質」とは、「製品」の品質に加えて「情報」の品質、すなわち適正使用情報が医療現場に正しく伝わり、かつうまく活かされているか否かにかかっている。

リスクを評価・最小化するストラテジーが求められているが、安全対策は「工程管理」がなされていなければ有効に機能しない。

様々な取り組みが考えられる中、添付文書よりも踏み込んだドーズ・工程の管理、「Hospital Formulary(院内独自のプロトコール集)」が、今後は必要となってこよう。

「ミクロ(患者個別)のチーム医療」だけでなく、「マクロ(病院全体)のチーム医療」が求められている。

このお話をうかがうに至り、Hospital Formularyが病院薬剤師にとっての「必須アイテム」であることを確信したのでした。

しかし、現時点で林先生の提唱する「適正使用のプロトコール集」としてのHospital Formularyを目指すのは無謀だということはわかっていました。

まずは、目の前の「三つの障壁(時間的障壁・物理的障壁・技術的障壁)」をクリアしなければ「その先」は見えてこない。

それはRMP・PBPM・フォーミュラリー・地域連携にも言えることでした。

・RMP(医薬品リスク管理計画)

・PBPM(プロトコールに基づく薬物治療管理)

・フォーミュラリー(臨床的・経済的見地の使用指針)

・地域連携

・・・いずれも情報収集・共有が不可欠であり、そのためには三つの障壁(時間的障壁・物理的障壁・技術的障壁)を克服する必要がある。

たどり着いた答えがクラウド型医薬品集だった、という訳です。

第四歩 ジョハリの窓

ただここまでならば、「クラウド型」はDI担当者にとっての単なる「方法論」「理想論」で終わっていたかもしれません。

しかし、ある時点から当院の薬剤師不足は深刻化し、スタッフ一人一人が耐えがたい問題を抱える局面へと突入していきました。

そんなスタッフとの対話の中で生じた様々な「気づき」が、私の中で「クラウド型」への傾注を加速させていったのでした。

そう、私の中で「ジョハリの窓」が開いていったのです。

❶水道橋の約束

2013年10月31日のことです。

学会参加のために赴いた東京ドームホテル(水道橋)で投げ掛けられた、後輩からDI担当の私へのリクエストがこれでした。

「若手にやりがいを感じさせてください」

すると、私の頭の中では、目まぐるしい速さで「クラウド型」のコンセプトが構築されていきました。

Hospital Formularyは、医薬品に関する実務的な情報の「共有の場」「学習の場」、そして「共感の場」「対話の場」「やりがいの場」です。

そう、この「水道橋の約束」を果たすため、DI担当の私に今できること、すなわち「クラウド型」の制作に着手することを決意したのでした。

❷盟友との別れ

開院以来苦楽を共にしてきた盟友が病院を去りました。

病棟薬剤師としての彼女の「誇り高い」働きぶりは、同い年の私も尊敬していましたし、後輩たちにも多大な影響を与えました。

しかし、担当病棟を降りることを頑なに拒んだことが職場に亀裂が生まれ、自主退職せざるを得なくなったのでした。

大切なものを奪われそうになって病院を去ることとなった彼女

奪われたことを必死で諦めるべく「後方支援」に注力している自分

同じだ。同じだ。根っこは同じなのだ、彼女と・・・。

❸鹿児島での決別

2014年7月12-13日、後輩を引率して鹿児島の学会に参加した時のことです。

私には今回の出張で「ある役割」がありました。

それは、深刻な薬剤師不足の中、十分な教育を受けられぬまま病棟に放り込まれ自信を喪失している2年目の彼女を激励するという役割でした。

※前回の「海女」の話を思い出してください。

1日目が終了すると、あらかじめ予約しておいた店で郷土料理とお酒を堪能しながら、仕事のこと、趣味のこと、将来のこと…、自分でも驚くほど沢山のことを語り合ったのでした。

ただ、そこで彼女に語った「DIの次は病棟担当に戻りたい」という夢。

自ら発したこの言葉が、帰りの新幹線の中で重くのしかかり、胸を締め付け、やがて涙が止まらなくなってしまいました。

一体どうしたというのでしょうか?

・・・そう、心の奥底では、もうとっくに気づいていたのです。

「もう自分には臨床の場で活躍できる時間は残されていない」と。

結局、鹿児島で過ごした2日間は、「水道橋の約束」を果たすべく、臨床薬剤師としての自分と決別する節目の日となったのでした。

第五歩 予算化までの道のり

先述の通り、「クラウド型」の本格稼働から予算化までに2年の歳月を要しましたし、メンテナンスに関しては一部事務代行を導入したとはいえ、その大部分を副薬剤部長となった今でも私が担っているのが実情です。

傍目には便利に見える「クラウド型」も、実際には様々な批判を浴び、利用率も伸び悩みました。

「使わなくても仕事はできる」(使えば質もスキルも上がる筈)

「コスパが悪い」(悪くなるのは使わないから)

「使い方がわからない」(これ以上どうやって簡単にできる?)

「(先輩に)訊いた方が早い」(アホか)

「将来的にメンテは誰が?」(そんなこと今心配して欲しくない)

結局、「クラウド型」の導入で一番助かったのは、他ならぬDI室でした。

情け容赦なく届く問い合わせに、たった1名の薬剤師で対応するためには「クラウド型」はまさに「必須アイテム」だったのです。

「クラウド型」は少しずつ改良を加え、コンテンツを積み上げ、それと共に課題だった利用率も少しずつ伸びていきました。

そして、自分なりにゴール地点が見えてきたのでした。

終着点 フォミュ起業

これまでも散々述べてきたことですが、「クラウド型」を制作することは何とかできても、メンテナンスするのは至難の業です。

なぜならば、メンテナンスは未来永劫、必要とされる作業だからです。

しかも単純作業、しかも現役の薬剤師にしかできないという不合理。

ところが、「クラウド型」の商品化は期待できません。

発売元は現役の(しかも高名な)薬剤師を雇って単純作業をさせねばならず、高セキュリティのプラットフォームを自前で開発しなくてはならず、コンテンツの供給元にも多額の利用料を支払わねばなりません。

薬剤師にしか売れない商品にそこまでの投資ができる筈がないからです。

ところが現役の薬剤師ならば、kintone利用料(年額5万~)と書籍代を除けば、あとは無料で制作できるのです(皮肉なものですね)。

AIの時代が到来しても「無理だ」と断言できます。

なぜなら、AIには医療従事者専用サイトにアクセスできませんし、(会員登録できない以上)会員専用サイトにもログインできませんから。

ところが現役の薬剤師ならば、あの「aiPharma」ですら、リンク一つで「クラウド型」に組み込み、各自のID/PWで利用することができるのです。

そういった不合理、矛盾点を私は「自己犠牲」で埋め合わせてきた訳ですが、それが逆に「クラウド型」の敷居を高くしてしまったことも事実です。

「自己犠牲」抜きでメンテナンスする方法は、ビジネス化しかありません。

これこそが「フォミュ起業」を思い立った理由です。

リタイア後、非常勤として現役の薬剤師を続けつつ、副業で「クラウド型」の制作・メンテナンス業を営むのです。

※リタイア後は当然収入が減少しますが、副業がそれをカバーしてくれますし、売上が低いうちは節税が可能となり、これまたカバーしてくれます。

ビジネス化すれば、勤め先だけでなく、近隣の病院にも「クラウド型」を広めることができます(私は採用品リストを元に無償配布する予定です)。

ただ「フォミュ起業」はリタイア後の副業という性質上、制限があります。

・顧客規模:20件程度

・事業期間:10~15年程度(リタイア~75歳頃迄)

・・・よって個人事業が妥当で、法人だとかえって後が面倒です。

更にはビジネス(ノウハウと顧客)を次世代に継承する必要も生じますが、それも立派なビジネス(コンサルト業)として成立する点も魅力です。

いかがでしたでしょうか?

ここまでの野望(!?)を公の場で明かすのはこれが初めてです。

ただ、私がリタイアするのは、まだもう少し先の話。

「病院薬剤師だまさん = クラウド型の第一人者」

そう認知されるよう、これからも情報発信を欠かさないつもりです。