UNERIデザインのプロセス、全部公開します。

デザイナーの森です。今回、"コンサバティブな東海地域に挑戦のうねりをつくる”ビジネスカンファレンス、UNERIのVI(ビジュアル・アイデンティティ)のデザインを担当したのですが、せっかくなのでデザインプロセスを隅から隅まですべて公開することにしました。

UNERIデザインの背景

僕が23年間名古屋に住んでいた経験を振り返ると、ステレオタイプな東海地方民の間では、大学はこの地域のトップ大学(=名古屋大学)をはじめとする国公立大学へ行き、T自動社グループを中心に手堅い大手企業へ就職する、というのが最高の名誉とされていました。(※諸説あり)

ところが、近年は優秀な学生が企業したり、挑戦する人が増えはじめ、昔ながらの保守的な文化も少しずつ変わっている気がしています。ビジョンを描き挑戦する人たちを、応援するコンテンツを提供していくUNERIのビジョンにはとても共感できました。自分もそんな挑戦する人間の一人だからです。

大学でデザインを学びながら、実際に仕事をしないと本当のデザインは学べない、という思いから仕事を始め、休学して法人化。オフィスもスタートアップが複数入るシェアオフィスの中に構えていることから、今まさに次の時代を動かそうとしている”うねり”とともにありました。

そんな中、今回、ビジネスカンファレンスUNERIのロゴデザインのお話をいただき、二つ返事で、ぜひやります!と答えました。

UNERIでは、"コンサバティブな東海地域に挑戦のうねりをつくる"をミッションに、ビジネスやテクノロジー、イノベーション、アントレプレナーシップに関するコンテンツを発信しています。

文章というより、記録です。

これは、デザインプロセスの全記録です。読み物というよりは、記録であり、アーカイブです。どういう変遷があって、どうなったのか、全てを記してみました。なので、文章としては読みづらいものになってしまいました。

プロセスを見せるのは恥ずかしい気持ちもありますが、少しでも多くの人にデザインの「中身」に触れてほしいという思いで、全部をさらけ出します。

こんな人に、こんなふうに読んでほしい。

・デザイン学生が仕事を受けるときの参考に

・デザイナー同士でデザインプロセスについて語り合いたい

・まだ若手なのでベテランの方からアドバイスやダメ出しが欲しい

・UNERIに参加した人に、誕生の背景や創業者の想いを知ってほしい

・デザインを依頼するとき、このぐらいのノリと熱量でぶつけて大丈夫なんだと思ってほしい

↓↓それでは、ここからがデザインの全記録です↓↓

今回のチーム

(Slack表示順)

ディレクター/デザイナー:森(全部担当)

デザイナー:三品(アイキャッチ担当)

デザイナー:ニトロ(ロゴ担当)

クライアント:河合さん(東海エイチアール株式会社)

クライアント:若目田さん(東海エイチアール株式会社 代表)

8月9日(初日)

夏真っ盛り。クライアントの東海エイチアール代表である若目田さんから、初回のヒアリングを実施。そもそもUNERIとは何か。どんなイベントを実施するのか。どんな世界を目指していくのか。色々聞きました。UNERIは、"コンサバティブな東海地域に挑戦のうねりをつくる”がミッションです。これが、しっかり「伝わる」ものでなくてはならない。聞いた内容を文章にまとめ、すぐにSlackで共有します。

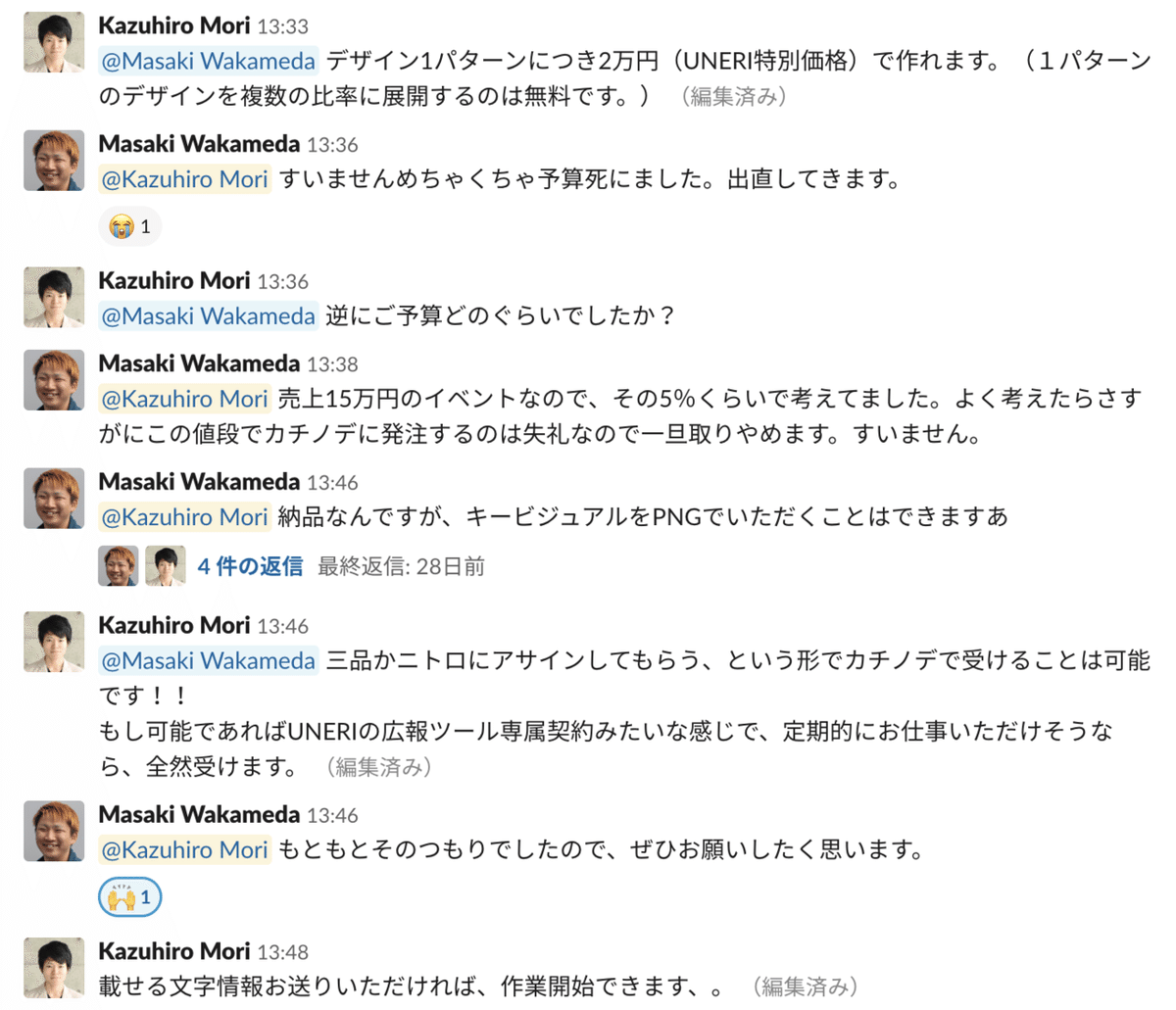

予算について

通常は50〜100万円ぐらいのボリュームのVIデザインを、いつもお世話になっている若目田さんの新会社ということで、ぎゅっと濃縮還元版(10万円)で受けてしてしまいました。やりたいかどうか、モチベーションドリブンで仕事を受けるというのも、一つの考え方としてアリだと思います。

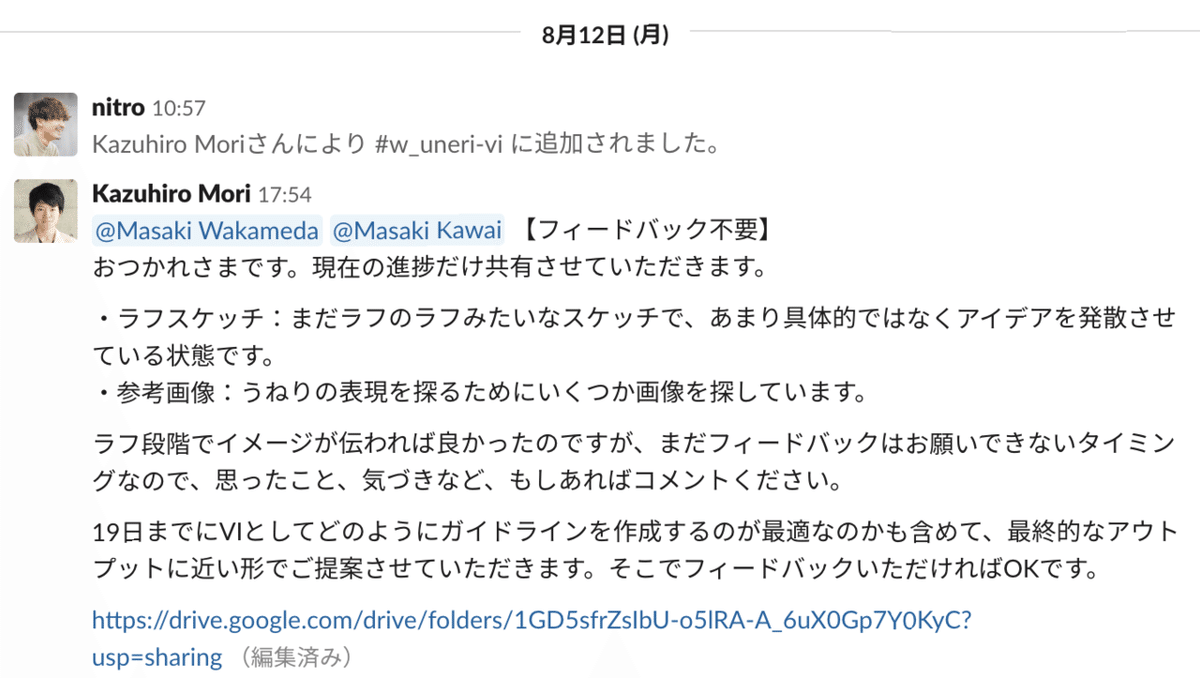

8月12日(3日目)

弊社デザイナーのニトロを招集。

初回のヒアリング時に、予算が無いのでできる限り少ない手数で進めたいという方向でまとまっていたので、「ラフスケッチのラフ」レベルの状態で一度共有してしまい、方向性を確認しました。フィードバック不要と言いながらもちゃんと答えてくれるみなさん。ありがとうございます。

河合さんが「これ、好きです」と言ってくれたスケッチの意図を説明します。

ここで、河合さんから、デザインの方向性についてのリクエストが。「TORYUMON的な感じのロゴが欲しい」とのこと。

まだカオスなこの段階で共有したのは、お客さんを混乱させるだけになってしまうかな、と思った部分もありますが、逆にたくさんコメントもらえたり、イメージを膨らませることができたり、メリットもありました。

8月13日(4日目)

お盆真っ只中のこのタイミングで、制作チームのニトロとオンラインミーティング。家族でのお墓参りで、車に乗りながら、現状の共有と今後の進め方について一通り確認しました。

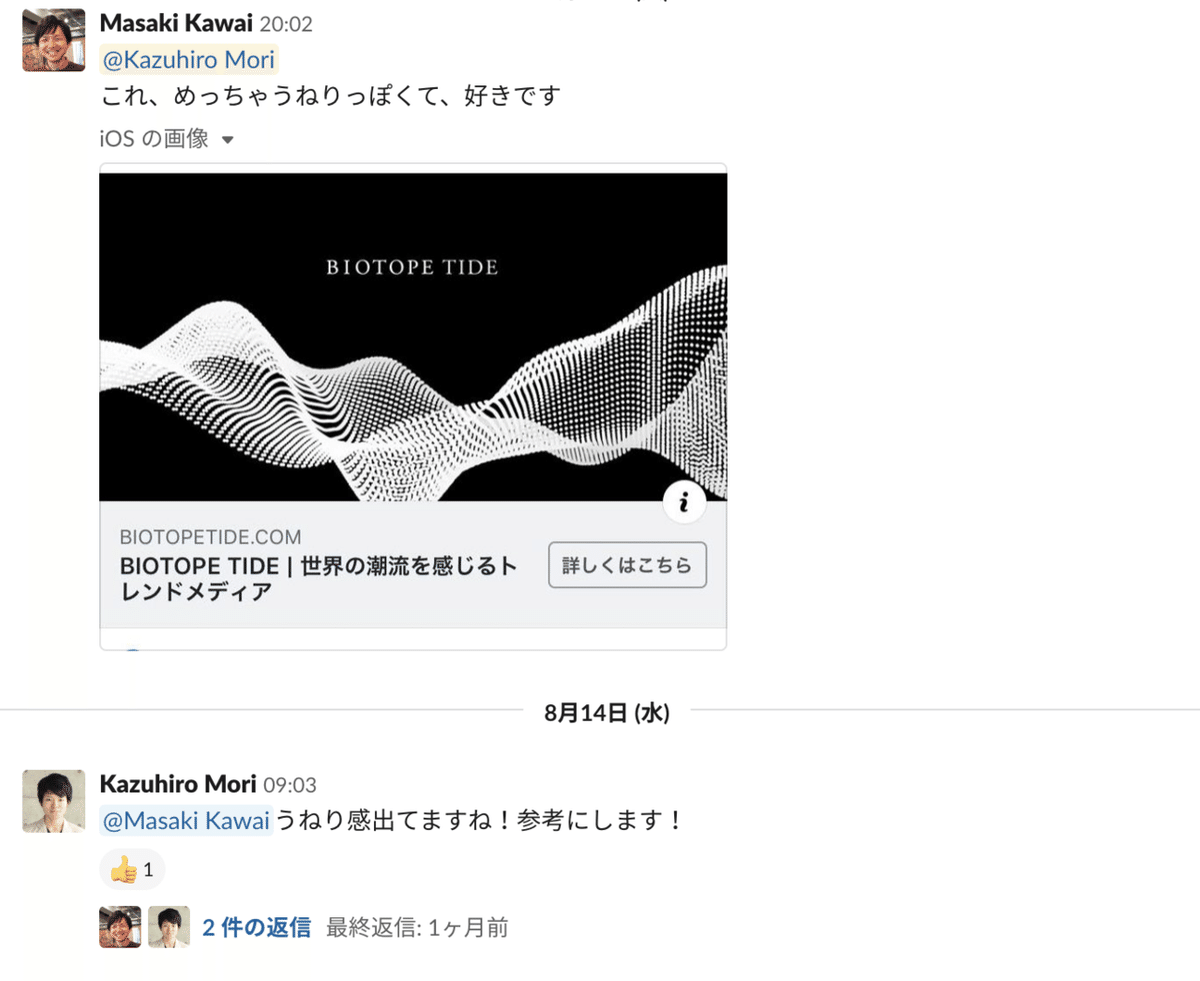

さらに、河合さんから、またイメージの共有。具体的なビジュアルイメージをどんどんぶつけてくれて嬉しかったです。弊社もUNERIのみなさんも、お盆休みはいつなんでしょう。笑

8月16日(7日目)

今まで若目田さん・河合さんからいただいたフィードバックと情報をもとに、具体的なビジュアルイメージをつくっていきます。今回はロゴとメインビジュアルを作る必要があったので、その2つを組み合わせた時の見え方を確認できるようにセットでイメージをプロットしていきました。

このプロットは、クライアントには提案しない社内でのイメージ確認作業なので、フリー素材やありもの素材などの画像も使っています。

イメージを具体的な形に落とし込んでいく中で、提案すべき方向性が見えてきます。今回は、グラデーションが令和っぽいイメージに繋がるということで、グラデーションをベースに、無難な提案、挑戦的な提案、その折衷案の3つの方向性で提案書を作る方向でまとまりました。

実はこの段階で最終候補に残る案に近いものができていました。和のテイストがほしいというフィードバックをもとに、和を感じるスタイリッシュな造形が作れないか、という方向性で探ったシンボルです。「ネオ・ジャパニーズ テイスト」といったところでしょうか。

また、挑戦的な案として激しい筆文字のようなロゴを作ってみよう、という話になり、何パターンも手書きで文字を書きました。

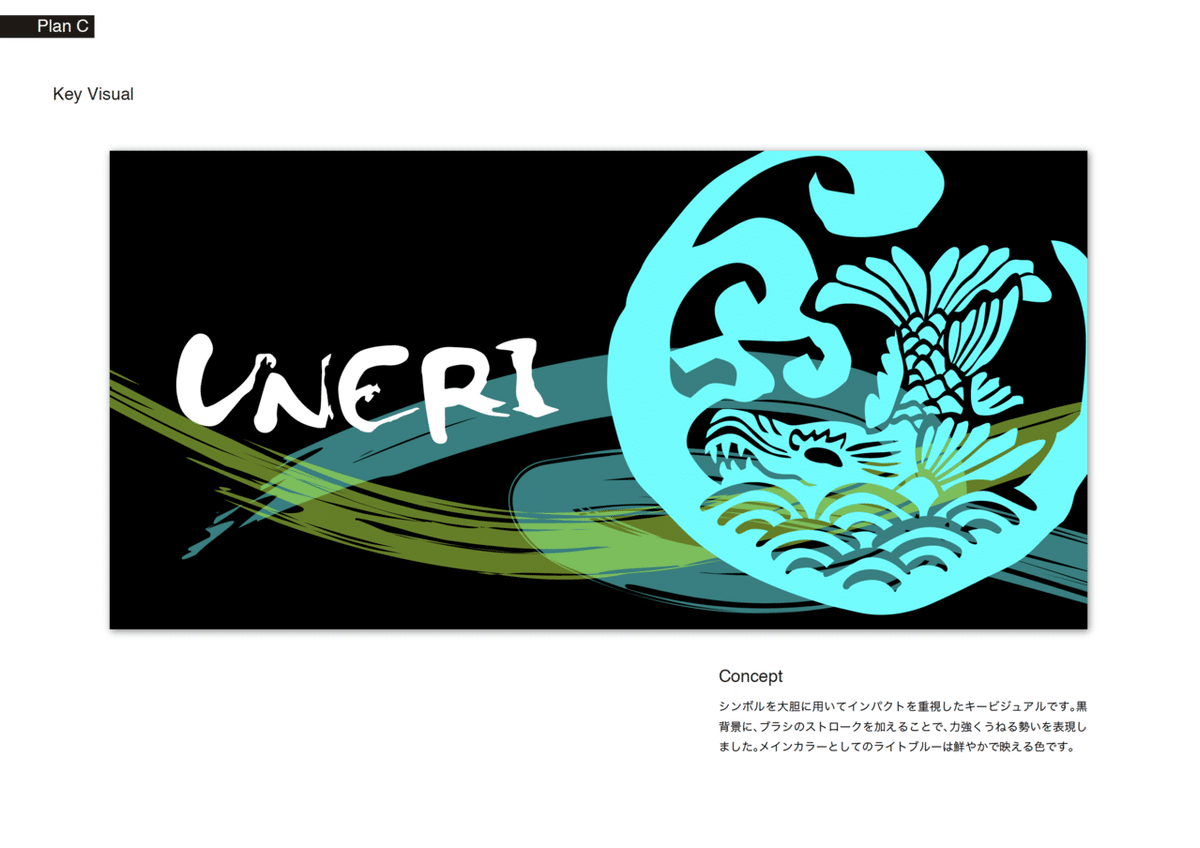

手書きのスケッチの中で、金鯱が東海地方を象徴するモチーフとして使えそうだ、という発見があり、波のうねりと共に暴れる金鯱をシンボルにしたアイデアも形にしていくことにしました。

8月17日(8日目)

さらに、河合さんから追加のイメージ共有。今度は画像ではなく言葉でした。

8月19日(10日目)

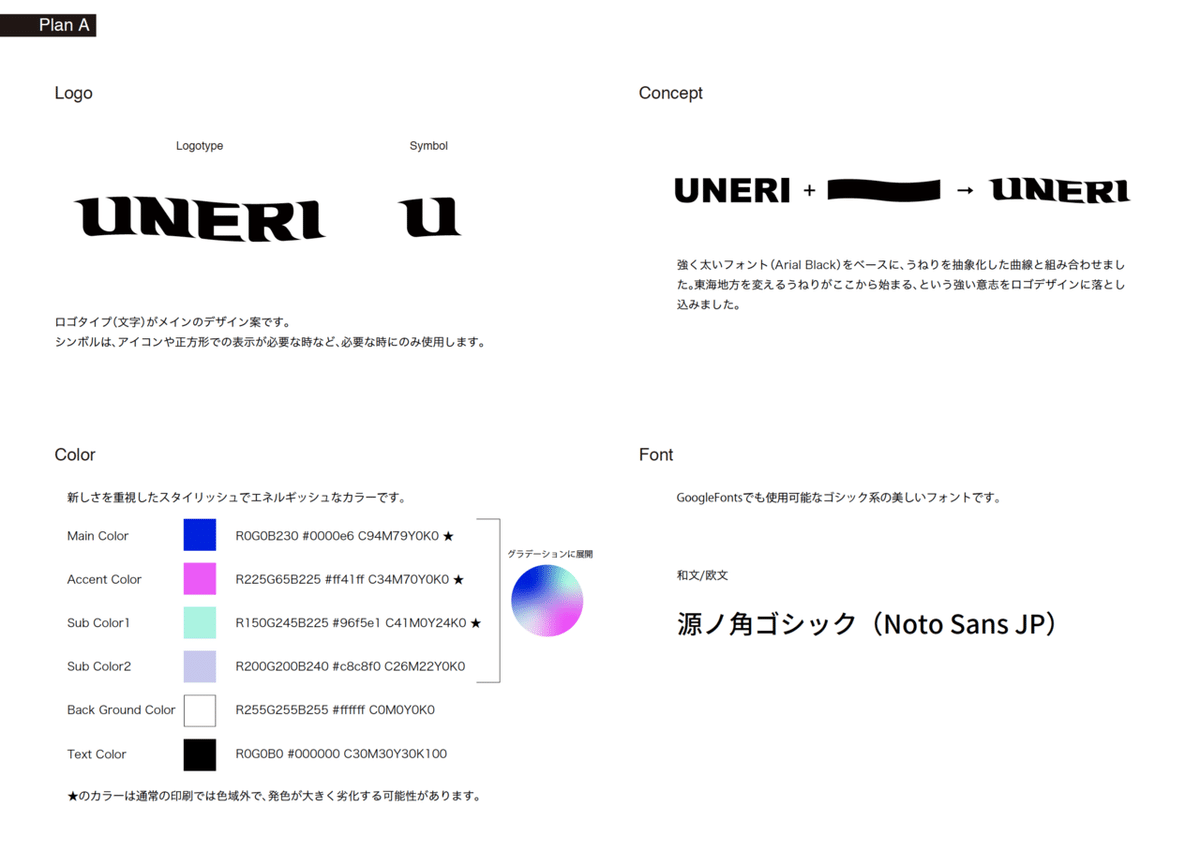

初回の提案。ここでやっと、ロゴの提案らしい形になりました。ニトロとの話し合いの中で、

・王道スタイリッシュなスタイル(無難な提案)

・モダンと和っぽい表現の中間スタイル(折衷案)

・和を取り入れたやや挑戦的なスタイル(挑戦的な提案)

という3つの方向性で提案しよう、という話がまとまっていたので、その3本柱での提案です。

河合さん、若目田さんお二人からフィードバックをいただきます。

河合さんのコメント「②のエロさと含蓄のあるシンボル」がこちら。

ここで、若目田さんからイメージの共有。「温かみのあるカウンターカルチャー」というのがキーワードでした。

僕が返事をしていると、畳み掛けるように河合さんからもメッセージが。二人から熱が伝わってくるので、それに負けじと応えたくなります。

8月26-27日(17-18日目)

実は別案件と同時並行で体調を崩し、死にかけの2日間でした。無理は良く無いですが、8月末日納期にはなんとか間に合わせなければ。

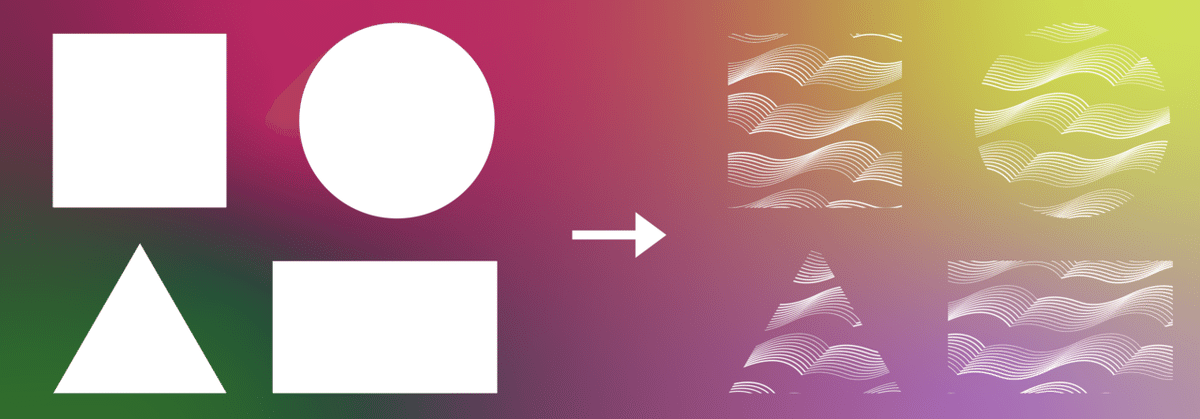

背景に使っているグラフィックを、パターン化する作業をしていきます。

はじめは、ただ線をつなぎ合わせただけ↑

それを、継ぎ目のない綺麗なラインに修正していきます↓

パターン化の加工をすることで、Illustratorのスウォッチに追加でき、ワンタッチであらゆるオブジェクトをUNERIパターンに変換できるようになります。

8月28日(19日目)

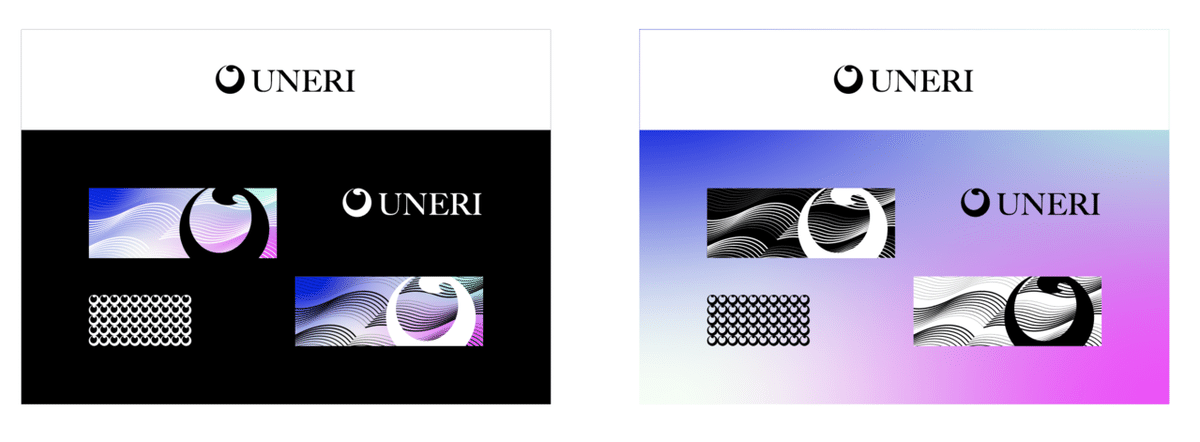

やっとのことで最終提案。今までに出ていたキーワードから、配色を「包み込むような落ち着いたイメージ」と「エネルギーに満ちあふれるイメージ」の2パターン用意して、お二人に委ね、後者のイメージになりました。

B-1 包み込むような落ち着いたイメージ↓

B-2 エネルギーに満ち溢れるイメージ↓↓

8月30日(21日目)

最終納品版の完成。VIのガイドブック表紙と、中身も数ページを付け加えました。

ロゴのデータは、

png/ai各種データで、モノクロ・カラーそれぞれ

・シンボルのみ

・ロゴのみ

・シンボル+ロゴ縦組み

・シンボル+ロゴ横組み

を用意して、Googleドライブで共有します。

納期1日前でギリギリでしたが、なんとか間に合いました。若目田さんからはなんと有難いことに神の称号を授かりました。さらに、イベントのアイキャッチもデザインしてほしい、との依頼が。

はじめは予算感が合わなかったのですが、継続案件になるということで、無事引き受けることに。デザイナーの三品に入ってもらい、アイキャッチ制作を進めます。

アイキャッチも、無事に納品できました。

後日談

数日後、河合さんから、メッセージが来ました。

デザインして喜んでもらえるというのは、やっぱり素直に嬉しいですね。河合さんの熱量に負けないように、頑張って良かったです。

これからも、一緒に東海地方を盛り上げるべく、デザイナーというポジションから、もっともっと暴れていきたいと思います。