ただ鐘は鳴る

レムグレイド大陸中心部、王都からレム・オル山脈を越えて南に進めば、聖鈴都市アルトルが見えてくる。そこはアーミラルダ原初教団の総本山である。住人達はおおむね裕福な信徒であり、その潤沢な財産に加え、敬虔な巡礼者の支援により独自の文化を築く大宗教都市である。

アルトルに於いては、王国法に先立つ価値観で経典こそが尊ばれる。各地で宗派の分れる地母神崇拝において、地、王、法の三位主流の王都とは違い、アルトル原初経典での魔法なる存在は、信徒を貶める邪法と定義され、存在すらも否定されている。いささか狂信的とも取れる観念だが、それもひとえに、魔法を優先し経典を軽んじ続ける王都への、抗議の表明でもある。

現存する四の残り神。しかし、大戦以前から地母神アーミラルダが実際に降臨したとされる史実は存在しない。その不在の理不尽を埋めるかのようにして、その聖経典はあらゆる宗教団体のそれよりもずっと分厚い。その頁にはびっしりと地母神を代弁する教えが連なり、あらゆる賛美と祝福が尽くされている。それはいじましいほどに意固地で、それでいて実に人間味に溢れる言葉の羅列でもある。

◇

—レムグレイド歴二百六十五年、緑鳩八の月—

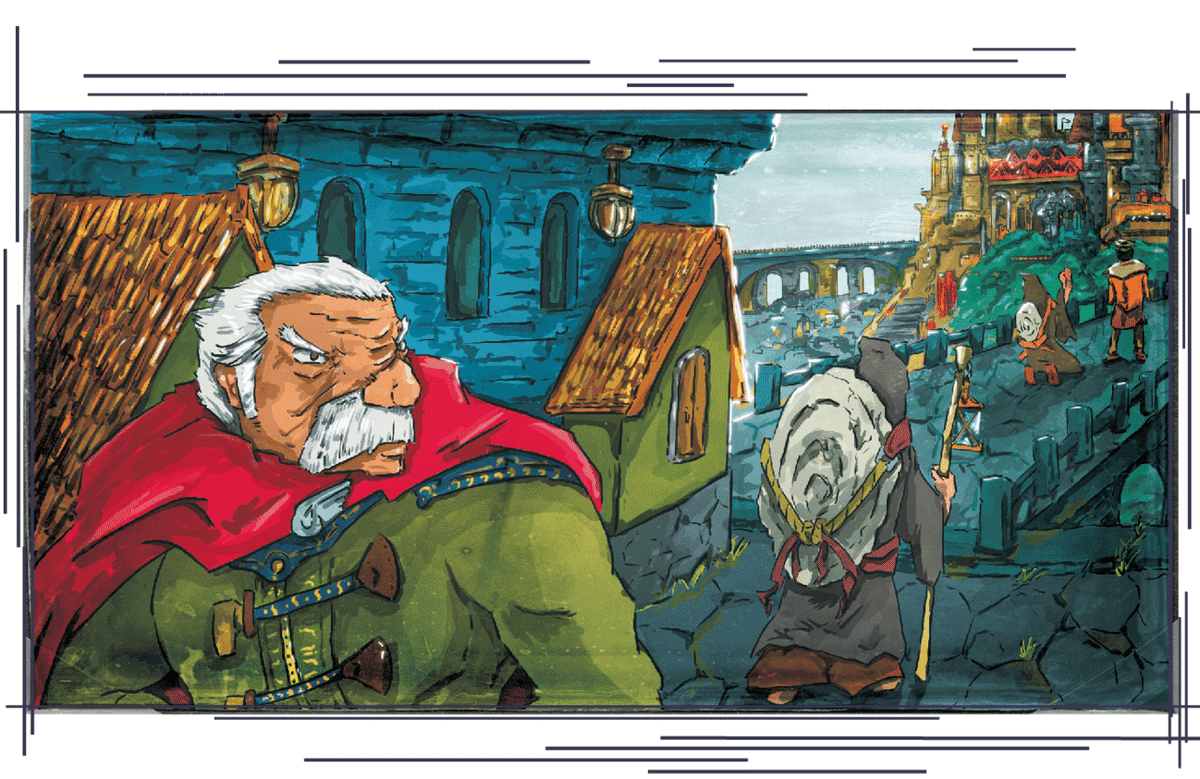

ダバン・ダリがアルトルを訪れた刻、丁度、大聖堂は昼間の礼拝鐘を響かせていた。緑鳩の陽射しは柔らかで、鐘の音はまさに福音が如くして街を包み込んでいる。だからという訳ではないが、彼はいつもの真鍮の装備ではなく、レムグレイドの平民服でいる。

巡礼者たちに紛れ、ダバンは開かれた壁門をくぐる。大聖堂へ続くなだらかな坂道を登れば、巨大なアーチ型の石橋の先に、苦役巡礼者がまずは目指す守護騎士像の一端が見えてくる。しかし、そんなものには目もくれずに彼は脇道を逸れ、ひんやりと陰る石の隘路を奥へと進む。

大聖堂の裏手、防壁と崖に挟まれたその日陰の邸宅は広大であるが、何ひとつハフルトンの家柄を示す紋章も旗印も見当たらない。彼が目的地に辿り着いてもすぐには正門へは向かわずに生垣沿いを進み、高い防護柵を確認して回るのは、さしたる他意はなく、普段からの癖のせいである。

正門の隅には老いた衛兵がひとり立ち、差し出す書状をろくに確認もせず、黙って門を開けはじめる。ぎいと重たい錆びついた音は、うら寂しくひと気ない石畳みに染み込む。その響きは、開かれた歳月よりもずっと長く閉ざされ続けた、門扉そのものの歴史を告げている。

ダバンが中庭に入り込むと、衛兵は仕事を終えたとばかりに腰を伸ばし、通りの向こうへ消えていく。広い中庭も寂れきっている。石畳みを挟む左右の花壇も、邸宅全体を覆う蔦も、何もかもが茶色い。唯一、西側の人工池だけは手入れが行き届き、水は青く澄み、水面の方々で、ぽかりと桃色の蕾を膨らます睡蓮だけがやたらと眩しい。

玄関に立ち、呼び出し金具に手を掛ける前に扉は開く。こちらもやはり蝶番は軋み、迎えた男もまた錆びたように緩慢で、腰は不自然なほど直角に曲がっている。

「キアパ、」その嗄れた面影をダバンは探る。「…ではあるまい」

「その息子、シッパでございます」禿げ上がった頭頂部が穏やかに答える。

「そうか。…老いたな、シッパ」

「あなた様は変わらず」

「うむ。わしは変わらずじゃ…」手渡された燭台を手にダバンは暗い踊り場を照らし、二階へ上がる。「…変わらず、老いておる」そんな呟きは無論、衰えきったシッパの耳に届きはしない。

◇

書斎の扉は開かれている。軋む床板を無意識に避け部屋へと入る。がらんとした空間にはなんの調度品も見当たらず、壁には三枚ほど同じ絵柄の絵画が飾られている。窓際に設置された長机の奥には、椅子を反転し、外を眺める気配がある。

「久しいな、ゲードルド」まずはダバンが口を開く。

「久しいだと?」背もたれの奥で一笑する声に、ダバンも無言で同意する。互いに別たれた星霜は、まさにそのような形骸的な挨拶こそ似合わない。

「お前から連絡を寄越すとはな」改てダバンは言う。

「もはや、会うことはないと思っていた」

「同感じゃ」

「それにしても、駆ける者が剣さえ持たずとは」ゲードルドは未だ振り向きもしない。

「つまらぬことで衛兵に呼び止められても敵わん」ダバンは長机の隅のゴブレットを取り、息を吹きかけ埃を散らす。

「装備は?」

「ナシュネで預けた」並んだ瓶から栓の開いたものを選び、なみなみと杯に注ぐ。

「ゴンゴールとやらか」

「まだまだ若造じゃ」しかめ面でかぶりを振り、はてと思い当たる。「…面識が?」

「いや。だが昨年、街にイェガーが入り込んだようでな。その時分に、ちらりと噂をな」

背もたれから杯だけが持ち上げる。その仕草に応じてダバンも杯を軽く掲げ、ひと口で飲み干す。

「お前が外に?」

「…なに、イシュミの命日だったものでな」

空になった杯に目を落とし、それを飲み干してしまったことをダバンは後悔する。酒瓶を手に取りもう一杯注ぐことを躊躇うのは、動揺したと思われるのを避けるためだ。

「どれほどになる?」しかし、うっかり漏らしたその質問のばからしさに、我ながら息を漏らす。

やはりそれを聞いたゲードルドは意外そうな顔で振り向き、そこで初めて二人は顔を見合わせる。

「どうやら、上等な酒は調子を狂わせるようじゃ」へたな冗談で誤魔化すダバンを見つめ、懐かしげに目を細める。

互いに変わらぬその面差し。精悍で何もかも角ばった小兵なダバン・ダリと向かい合う、彫りの深い典型的なモートリア顔。その顔は以前よりもかなり痩せて青白い顔色をしているが、落ち窪んだその奥の猛禽を思わせる緋色の眼差しは健在で、いつまでも戦士の風貌は抜けはせず、とてもではないが綿畑と混血馬の種付けでひと財産築いた、商売人とは思えない。

あれからどれほどになる? ダバンはそんな質問をした自分を恥じる。去りし季節を問うて何になる。我々の間で穿たれた刻は、もはや人の寿命をとうに超えている。率直に懐かしむとて、余りに過去は茫漠過ぎ、語れる言葉は少なすぎる。

「ラームも、もはや知らぬ名だらけだ」ゲードルドが酒瓶を差し出す。

「便りに書いた通りだ」ダバンは遠慮せずに杯を傾ける。注がれる赤い液体だけを両者は見つめ、決して目線を合わせない。

「戦士の数も、かつての半数にも満たぬようだ」

「何も変わらぬ」ダバンは気難しい顔で言う。

「便りに死者の名は書かれておらんな」

「知ってどうする?」

短く答えるダバンの返答を受け、ゲードルドは深く椅子に沈み込み、「やりきれんだろう?」試すようにそう付け加える。それから彼は自分の杯に並々と酒を注ぎ、空瓶をぞんざいに投げ捨てる。

ダバンは目線だけを落とし、床に転がる空瓶を睨めつける。喉を鳴らし杯を机に叩き返せば、挑むようにこう告げる。

「いずれにしろ、我らはガンガァクスで果てる習わし」握る拳を腰に添え、分厚い胸を突き出す。

「またそれか」ゲードルドがうんざしたふうに笑う。調度そこで大聖堂が二度目の鐘が鳴らす。彼は指を立て、少し待てという仕草で両手を組み、黙って祈りはじめる。

ダバンはそれを受け、長く伸びやかに響く青銅の音が収まるのを待つことになる。

◇

「可笑しいだろう」

鐘が止み、祈りの姿勢を解いたゲードルドが自嘲ぎみに言う。

「祈りなど…。それも、よりにもよって、アーミラルダにだ」何も応えぬダバンを承知で言葉は続く。

「この街の連中が拝むのはかつて我らが口にしたもの、あの太古の森の泉と同じ神だと思うか?」

「違うのか?」質問で返すダバンだが、ゲードルドはそれについての見解は述べず、「次の鐘が鳴れば、陽も落ちよう」そんなことを独りごちる。

「ならば、なぜに祈る」ダバンは話題を変えない。「お前の祈りは、イシュミだけのためか?」

項垂れるゲードルドの表情は知れず、返事もない。代わりに彼は引き戸から羊皮紙を取り出し、ダバンに手渡す。

「ストレイゴイが、ドラゴニアで確認された」

「輪の一族ならば…」渡された羊皮紙に描かれる紋様を見つめ、ダバンの白眉が引き上がる。

「それは『根』と呼ばれる紋章らしい」ゲードルドが捕捉する。

「締約を無視し、人をさらい、喰っているという噂がある」

「むう…」ダバンは顔の脂を拭う。

ストライダとストレイゴイ。通算すれば竜大戦以降三千年もの長き闘争の歴史。そして近年に苛烈を極めた『輪』と呼ばれる一族との戦い。消耗し切った両陣営は、互いの種族に手を出さぬという締約を結び、ひとまず停戦状態を保ち今に至る。

「その“根”とやらが、レムグレイドに?」手渡された紋様は、確かに『輪』のものとは多少形状が違って見える。

「存在の認識。今のところ、それだけだ。奴らが生半では尻尾も見せぬことは、知っているだろう? 紋章を知れただけでも、大した躍進というものだ」

「調べてみよう」ダバンは礼も言わずに羊皮紙を上着に仕舞い込み、再び先程の姿勢で首を傾げる。「…じゃが、こいつをどこで?」

「商売も続ければ、情報もそれなりにな」

「これを直接渡すだけに、わしを呼びつけたのか?」

「そうでもない」ゲードルドは物憂げに立ち上がる。

「ついてこい」彼が壁の一部を拳で叩くと石壁が反転し、暗く狭い通路の奥に隠し部屋が現れる。

◇

小部屋に明かりが灯される前に、ダバンは思わず感嘆の息を漏らす。彼には壁中に掛けられた様々な武具がすでに見えている。それはかつてゲードルドが扱った装備の品々である。

「すべてお前の所に送ろうと考えている」

「なぜに今さら」

「手元に置いても、ただの蒐集品にしかならぬとようやく気づいた」

「それはラームでも同じかもしれんぞ」いくら堅牢な砦があり、有り余る装備に充実したところで、もはや扱う戦士はそれほど揃ってはいない。

「試しに、ライホルトにでも売りつけてみたらどうじゃ?」

「必要ない。金なら充分ある」

そうは見えぬがな。ダバンは内心そう感じつつ、やはり口にはしない。廃れきった邸宅も庭も明らかに手入れは必要だ。広い敷地に老いたシッパだけでは到底管理はしきれぬ。おそらくゲードルドは、稼いだ財産のほとんどをラームか、でなければガンガァクスに送っているのだろう。

「それに、ストライダの装備品ならば、どちらにしろヒンダリアもラームに送るだろう」ゲードルドが言う。

「確かにな」目前の武具の埃を払いつつ、ダバンは物思いに耽る。

大戦以降、再び来たるべき刻に備え、ストライダは『古の盟約』のもと、ベラゴアルドの監視者を担った。以来、盟約を重んじる者は今でもラームに支援を送る。ヒンダリア家も代々そんな貴族の一員だ。

だが、来たるべき刻とは?

ダバンは若かりしゲードルドの言い分を思い出す。

一体なにを示す? 神々は隠れ、フラバンジの竜は眠り、目を醒ますのは出来損ないのみ。ドワーフもバードフィンクもウルフェリンクも辺境に追いやられ、ライカンなどはもはや目撃例もない。そもそも、先の争いはなんだったのだ。潰し合い、殺し合うだけの争い。数千年と続く消耗戦で我らは数をかなり減らした。人の営みとは無縁の超越した戦。人間の大半が与り知れぬ場所で繰り広げる戦だ。そんなものになんの意味がある? 世は人間の時代だ。我らが護らずとも、人だけは数を増やし続けている。つまりは、我々も吸血鬼どもと同様、廃れゆく“種族”の一部ではないのか?

そこで刃の擦れる冷たい音にダバンは我に返る。振り向けばゲードルドは一振りの剣を抜いている。

「上弦剣、ワクスムンか」

「うむ、こいつだけは手元に置いていたくてな」手首で回して風を切り、ぴたりと柄頭をダバンに合わせる。

手渡された剣を握り、ダバンの頬が緩む。その刃は部屋の埃まみれになった武具とは違い、よく手入れされ、反り返る厚めの刃は今でも仄かに魔法を帯びてさえいる。

「御し難き古強者よ」

「だが、重装の低級吸血鬼にさえ、まるで通用せんかった」ゲードルドが懐かしげに頷く。ワクスムンは、今では珍しい混じりけの無い純銀製である。だがその刃は鋼や白銀で補強した混合物と違い、脆く折れやすい性質を持ち、鋼を両断するほどの硬度は無い。

「最も、そんな鈍重な雑魚どもなぞ、お前のゴリアテに軒並み潰されておったがな」

「じゃが、数で言えば、遙かにこいつのほうが魔物を屠っておる」

脆くはあるが、魔物にとって純銀ほどに厄介な得物は無い。技量に特化した者が扱えば、ミスリル銀をも凌駕する力を得られもする。つまりこの得物は、真実の意味でストライダ専用の純正品とも呼べる武器なのだ。

「構わんだろう?」すっかり見とれるダバンに、ゲードルドが遠慮しがちに言う。

「構わんさ。どうせラームには手に余る得物じゃて」ダバンは答え、剣を主のもとへ返す。

「お前ほどに、この剣を扱える戦士は存在せん」

「買いかぶるな、武器は武器だ」名剣を挟み、かつての気安さを取り戻していることに二人は気がつかない。

「…しかし実際の話、どのような援助もお前の水月流には霞む」だからなのか、ダバンの口からつい率直な願望が漏れる。

「よせ」

伏し目がちな緋色の眼差しには、戦いに対する名残のようなものを感じ取れなくもない。だからダバンはあえて言葉を押し通してもみる。

「お前が戻るのであれば…」

「よせ!」鞘に収める刃とともに、今度は強く遮られる。

そうして、なおも言葉を続けようとする彼を残し、ゲードルドはひとり部屋を出てしまう。

◇

それから数刻ほど物資を精査し、ダバンは遅れて書斎に戻る。

「長居をした」

「ラームに戻るか」

「仕事はいくらでもあるでの」

「そうか」ゲードルドは窓際の定位置に座り項垂れ、早すぎるいとまに理解を示す。

ダバンはそんな彼の横顔をしばらく眺め、壁に目を向ける。そこには今まで意識的に見ないようにしていた肖像画が三枚ほど掛かっている。どれも亜麻色の髪の同じ女。同じ服を着込み、同じ姿勢で同じ微笑をたたえている。多少画風が違うのは、年代別に違う画家に描かせたのだろう。

「どれ、そいつも一枚、ラームに送ろう」

「ばかな」鼻であしらいはするが、奇妙にも感じる。以前のゲードルドは、そのようなくだらぬ冗談を吐くような男ではなかった。

「あれから、どれほどになるか」

次には、先ほどの自分の科白を蒸し返す。立て続けに奇妙な物言い。いよいよ不思議に思うがダバンは深掘りはしない。むしろ彼は彼で、その問いかけを自問している。あれから何十年になるか。わしは一体何を知りたがった? イシュミが死者の国へ旅立った日か? それともお前がラームを去った日か?

「アーミラルダ原初経典では、『門』の逸話が繁く語られる」ゲードルドは唐突に切り出す。

「死びとは誰もが『死者の国』へ向かう。そこには延々と続く石積みがあり、小川が流れる音だけが聞こえている。そんな場所で、生を終えた全ての者は、誰もが立ち尽くしている」掠れるほど小さな声で続ける。

意識は曖昧で、視界はぼやけて仄暗く、周りには生前に出会った近しい者たちの気配を感じるがその姿を見ることはない。ただ佇んではいるが、不思議と孤独はない。なぜならそこでは皆、運命から解放されているからだ。だから死びとは考えず、はじめに立っていた場所から一歩も動かず、安住の永遠に揺蕩う。それが死者の国である。

ゲードルドの語る話は珍しい話題でもない。その先の物語こそ違いはあれど、そこまでは概ね、多くの種族に共通するベラゴアルドの死生概念でもある。

「経典ではその先がある。それが『門』だ」相槌も打たずにいるダバンに構わず、彼の話は続く。

その門は誰にでも現れるものではない。だが、誰もが常にそこにあることは知っている。そして死人は、門の奥に何があるかも知っている。しかし大抵の門を開けることはおろか、近づこうともしない。解放されたはずの運命が、ここでは邪魔になるのだ。しかし、アーミラルダを信奉する者は違う。再び運命を選び取る権利を得た者たちは、門の取手を握りしめるのだ。

「…そこで死びとは、生前と同じく意志を持ち、自らを選ぶことになる。その先に何があるかを初めから知りながら、その門を開けるものか、否かを」

そこで急激に興味をなくしたふうにゲードルドは鼻で笑う。

「信じるものだけがもう一度やり直せるなど。…実に宗教的な、都合の良い展開だ」そう吐き捨て、長話を締め括る。

「祈りは自由」ダバンは短く私見を述べる。「そうじゃろう?」イシュミが扉の先で待っていると? そう訊ねたい感情を押し隠し、代わりにこう付け加える。

「尤も、祈る暇があらば、剣技を磨くべきじゃがな」

「お前はそうだろうな」ゲードルドは口角を引き上げる。

「誰の性分も変わらぬ」ダバンは酒瓶をふんだくり、杯には注がず直接口をつける。

「戦いこそが我らの使命」

「意固地なまでにそれだな、お前は」ゲードルドが折れる形で口を噤む。折り合わぬのは今に始まったことではない。だからこそ互いの言葉は意味を成さず、今がある。

そこでダバンは外の物音に反応する。窓辺に立ち見下ろせば、眼下には先ほどの人工池がよく見える。

調度そこでは、シッパが池に入り込み蓮の手入れをしている。曲がった腰のまま、浅い池に胸まで浸し、時折頭を沈めては萎びた茎を間引いている。その緩慢な働き様から、かつての無口で機敏な若者の面影はまるでない。

あれから…。

頭に張り付いた問いに、ダバンは苛立ちを感じる。

だからなのか、亡霊が蘇ったかのように視界の隅に現れ、池に駆け寄り、楽しげにシッパに声を掛ける姿が見ると、彼は混乱し、よろりと前に出る。

「まさか」

彼は目を見開き、下方を見つめる。視線の先では少女が笑う。忘れ得ぬその面立ちに、彼は釘付けられる。

◇

「悪趣味だろう?」ゲードルドが落ち着いた声で言う。

「おれがどれほど稼いでいるか知るまい。だが流石にお前も、おれが盟約だの支援だの、そんなものだけに金を注ぎ込み、己を顧みぬ清貧の信徒だと、まさかそうは思ってはおるまい?」あんなものはただの責務だ。彼はそう付け加える。

「聞きとうない」ダバンは辛うじてそれだけを言う。そこで彼は壁の絵を再度見上げる。どれもよく似てはいるが、僅かな面差しの違いに気がつく。さらに観察すれば、左隅の古い肖像画だけが唯一、自分のよく知る女だと気づく。

「彼女“ら”にどれほど金をつぎ込んだか」ゲードルドは物憂げに続ける。

「おれは、似た女を手に入れるためには、金に糸目はつけなかった」

ダバンは何も答えない。頭上ではイシュミと共に、似た女たちが微笑み、窓の外の眼下では、イシュミの生き写しとしか思えぬほどによく似た少女が笑っている。その少女はドレスを汚すのも厭わず身体を水に浸し、楽しげにシッパの仕事を手伝っている。

「…カミニノは心臓が悪くてな」ゲードルドが真ん中の絵を指差す。「三十二年の白鵜を越せなんだ」

言われてみればその肖像は少し面長で、下顎の小さなほくろが、イシュミとの違いを決定的にしている。

「…次がタセーニ」次に指差すのは端の女。

「シルファの貧民窟の娼婦でな、貰い受けた時にはすでに、彼女は流行り病に罹っておった。この絵は画家がかなり配慮してくれたが、あれの晩年は、酷いものだった」ゲードルドは淡々と語る。

ダバンは黙りこくり、何も言わずにいる。言えないのではない。言わないのだ。

「亡霊を追い、長い長い半生を費やした。ラームの、…いや、アルデラルが定めた使命とやらを捨ててまでな。イシュミの面影を別の女に重ね、彼女の温もりを求め、ようやく爪先にほんの温かみを感じはじめた頃に、その女を看取る。それも二度もだ。その心情がお前にはわかるか? ダバン」

黙するダバンはただ、ゲードルドの多弁に苛立っている。それがどうした? 安寧が束の間だということは、はじめから分かっていたはずだ。そう言い放つのは簡単だが、決して口にはしない。

「亡霊も、三度目ともなれば、さすがに娶ることははばかれてな。それであれを、ヒニカを養女として迎えはしたが。…見ろ、ダバン。今度はよく似ているだろう? 幼き頃の彼女そっくりだ」

ダバンは半ば無意識にストライダの“眼”を使う。やはり見下ろす先、少女の瞳はイシュミと同じ虹彩を持っている。似すぎている。絵画との違いは明らかなほどに、嫌になるほどにそっくりだ。だからこそ彼は苛立ち、黙している。あれは蕾だ。枯れた庭園に芽吹き輝く蕾だ。

そこでヒニカのほうも二人を見付け、嬉しそうにこちらに手を振る。その頬はスモモのように色づき、水面でたゆたい波紋を広げる裾布は、まるきり早咲きの花弁そのものだ。

ダバンは思わず窓辺から後退る。当たり前の日常のように彼女に手を振り返すゲードルドを、恨めしげに睨めつける。

そうして彼はそのまま戸口まで進む。長居をし過ぎた。彼はただそう感じている。分かっていたはずだ。こうして顔を付き合わせてみても、語らうことなぞ、とうの昔に尽きていた。

「…邪魔をした」彼はそれだけを告げ、ゲードルドの言葉を待たずに部屋を出て行く。

◇

中庭は足早に通り過ぎる。池の側でヒニカの視線を感じるが、ダバンは決して振り向きはしない。邸宅が見えなくなると一度だけ振り返り、それから物思いに更けながらゆっくりと歩き出す。

ゲードルドはかなり酔っていた。あやつの足許の空瓶の数がそれを告げていた。酔いがあの男を弱くするとは思えぬが、あの娘を見せつけたくてわざわざ呼び出したというわけでもあるまい。いづれにしろ、その心情に同情の余地もない。好きにすれば良い。いくらでも似た女を捜し、永遠の束の間を楽しむがよい。

ダバンは憤っている。もはや彼には、ゲードルドという男がはじめからあのような男であったかさえ思い出せずにいる。

石橋に差し掛かると、礼拝鐘が響きはじめる。その音を背に受け、別れ際を思い出す。「頼んだぞ」ゲードルドはそう呟いた気がする。それはストライダの“耳”を使ってでしても届かぬような、そんなか細い声であった。

『鐘が鳴れば陽も落ちよう』確かにやつはそう独りごちた。だが緑鳩の青空は未だ陽を落とす気配もない。だとすれば、あれはアルトルの警句か何かだろうか。半ば聞き流してはいたが、今になって妙な胸騒ぎを覚える。

「まさかな」言葉に出しつつ、すでにその脚はもと来た路を引き返している。神経を集中し“耳”を使えば、邸宅が見えてこぬ間にも異変を察知し、走り出している。

門は開かれている。邸宅へ入らずとも耳をつんざくほどの少女の叫びがここまで聞こえる。

扉は蹴破り、血相変えて二階を目指すのろまなシッパを追い越し、書斎へ飛び込む。

血溜まりに膝を浸しうずくまるヒニカを引き離す。暴れる彼女が顎や鼻先を殴りつけるが、ダバンは巨木のように揺るがない。短く太いドワーフのような指で彼女の目元を覆い、視界からゲードルドを隠して抱き寄せると、彼女はその分厚い胸を殴り続け、ひたすらに泣きじゃくる。

「…この子を頼む」そうして、息を詰まらせ追いついたシッパに、ヒニカを託す。

ゲードルドの容態は確認するまでもない。彼ほどの達人が自らの愛剣を振るい、急所を誤るはずはないからだ。

◇

ひとまずゲードルドを寝台へ運ぶ。部屋を訪れたシッパに簡易的なアーミラルダ教式の弔いを教えてもらい、彼をヒニカの側に戻す。

亡骸と向き合うことにダバンは慣れてはいる。それが幼い少女や老人にとってはかなり手こずる作業だということも心得ている。ゲードルドの顔は穏やかで、全ての苦悩から解放されたかのように見える。今にして考えれば、こうしてわざわざ呼びつけたのは、事後処理を託すためだったのだろう。

そんなことを考えつつ、ひとり死者を送る準備にかかる。まず血を丁寧に拭き取り、両手を絡ませ胸に乗せ、傍には上弦剣を抜き身のままに添えてやる。細かいしきたりは分からないので、不明な点はストライダ式で済ます。

「ばかなことをしたな」ひとり呟く。どんな死にも怒りはない。虚しさだけが全てを押し流すからだ。

言いたかったことはいくらでもある。だが、わしそれをせずに心に仕舞った。彼は声に出さずに語りかける。

望むではなく、成すべき事を成した。多くを語らば、ただひたすらに虚無の穴ぼこは広がるからだ。だがお前は憚らずにそれを続けた。穴ぼこの側に立ち続けた。黙さず秘さず、かつて同じ女を愛した、友の想いを知らずにだ。

戦いを捨て、利己の道を模索したことも、最期に自死を選んだことも愚かだとは思わない。愛し、愛される。通常ならば祝福されるべき出来事も、ストライダにとっては枷でしかない。

だが分かって選んだのだろう? ゲードルドよ。それが地母神の泉の加護の元、我らが呑み込んだ毒だ。遅かれ早かれ先立つ最愛の者を看取る。子を授からなかったことはむしろ幸運であっただろう。血の縁故なぞ、開いた穴ぼこに染むさらなる猛毒でしかない。

だかこそ不死の刻は、戦いでしかないのだ。戦いは虚無を遠ざける火でもある。ただ戦い、果てる。戦いならばどれも同じだ。亡霊を追い続けるのもまた戦い。ならば、己の戦を続ければ良かったのだ。

あるいは。

あの娘。ヒニカを慮らぬ自分は、お前と同等に下衆ではあろう。ダバンは一方でそうも考える。自分が捨て去った欲望。成し得なかった暮らしをお前は進んだ。イシュミを看取り、似た女を二度、それからヒニカを見付けた。お前の暮らしを知り、一度は苛立ちもしたが、反面、希望に似た情動も感じていた。己の欲望のまま、かつて愛した者の亡霊と共に過ごし、堕ちるままにいればよかったのだ。我欲に徹し、やがて熟すその果実を、摘み取れば良かったのだ。

お前の言うとおり、ストライダはもはや人間とは違うのかも知れぬ。吸血鬼どもと同様、呪われし種族なのかも知れぬ。生き続け、生き残り続ければ底は知れていく。戦は浄化とは相成れぬ。魔の血を浴び、己の血を流し続ければ魔性は膨らみ、人間性は萎びていく。ならばこそ、破裂する前に、ガンガァクスに赴くのみ。傍から袋小路の戦ならば、鬼となる前に、暴れ果てるのみ。

だからこそわしは、不死の意味を知りたかったのかも知れぬ。お前を通じて、別の路を模索したかったのかも知れぬ。

そんな想いを巡らせているうちに、呆気なく作業は終わる。死に装束を纏った盟友を前にして、彼は決して別れを口にはしない。ストライダとして、戦士としての悼辞もない。

そうして彼が踵を返せば。泣き腫らした顔のヒニカが立っている。その小さな白い指には、光るナイフが握られている。

◇

シッパが遅れて部屋に急ぐ短い時間、二人は組み合ったまま動かずにいる。ダバンは腹に感じるその刃が、己の鍛え抜いた肉体をまるで貫けぬことを口惜しく感じ、ヒニカはやり場のない悲しみの脆さを、その皮膚にさえ通らぬ不甲斐ない刃に思い知る。

震える肩を抱こうとする間に、ヒニカは離れ、背後で受け止めたシッパの胸に泣きつく。

顔の脂汗を拭い、ダバンは上弦剣を取る。

「これでいま一度、試すと良い」柄口をヒニカに握らせ、そう迫る。

驚愕の顔で見つめる彼女の瞳に、次第に色めく覚悟の閃き見て取ると、ダバンは安堵に近い感情を抱く。このまま混乱に任せ、自分を仇と思い込めば良い。そう画策し、しっかりと彼女に剣を握らせる。

「そのまま体重だけを掛け、ただぶつかるのだ」

もちろんどんな得物を手にしようと、子どもの力でストライダの肉体を貫けはしない。それでもその振る舞いはダバン自身の願望でもある。仇討ちは成せず、敵は去る。復讐を己の定めとし、娘は生き続ける。それが彼の筋書きであり、古典的にこの先で繫がれる唯一の結び付きである。そんな願望を込め、彼は駆り立てられるように自らの腹に刃を押し当てる。

しかしそうはならない。なってはくれない。ヒニカはその信念の眼差しのままに、握った指の力を緩める。そうして、からりと床に転がる刃の虚しき響きに、ダバンは悟りきる。

「…わからない」気丈な振る舞いは反転し、ヒニカの声がやにわに震える。「ああ、お父様…」なぜ? なぜなの? 半ば言葉を続けられずに大粒の涙を流してむせび泣きはじめる。そうして吊られた糸が途切れるふうに、ふっと床に倒れ込む。

仇とさえ成り得ぬか。

眼前で倒れる少女をダバンは受け止めはしない。繋がりは永遠に失われた。いや、はじめから繋がりなどなかったのだ。イシュミにも、ヒニカにも。彼はそう強く思い知り、ただ悄然と立ち尽す。

(お父様、わたしを愛してはくれないの?)

(否、)

イシュミのうわ言にダバンは答える。

(その逆だ!)

お前を愛したが故に、あやつは全てを終わらせた。

そんな思いを、彼は口に出せずに終わる。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

それからダバン・ダリは、ラーム提督として数えきれぬほどの季節をやり過ごす。彼にしてみれば、もはやあの日の記憶は曖昧となっている。

シッパに最低限の手助けをしたことは確かであろうが、葬儀に立ち合った記憶はなく、ヒニカと最期に交わした言葉も覚えてはいない。月並みな弔いを述べたのか、それとも年寄りの悪癖が警句めいた言葉を残したのか。今ではまるで覚えてはいない。

そうしてラームに戻り幾日か後、運び屋がアルトルからの大量の物資を届ける。やはりそこに上弦剣は含まれてはいず、物騒な数々の装備に紛れてイシュミの肖像画が混じっている。『一枚送ろう』ダバンは改めてゲードルドの言葉を思い出すのだ。他の肖像はシッパが密かに処分するのだろう。成長するヒニカが何かしらに気がつく前に。

そうして、その肖像は誰からもろくに眺められもせず、ダバンの手によって倉庫の奥底に追いやられる。だがそれは彼が自らの過去を忌避し、目を背けたかったからでは決してない。

こうしてダバン・ダリとゲードルド・ハフルトンの物語は唐突に終わる。しかし、大地に残り、野を駆ける者にしてみれば、終わりは訪れはせず、福音を告げる鐘の音も、次の戦いの合図でしかない。

結局、彼らにとって、過去なぞは取るに足らぬ瘡蓋でしかないのだ。剥がすも痛みにさえ値せぬ、身体に無限に刻まれた、古傷と同等に。

誰も鐘の音に祈りはせず、ただ戦いは続くのみ。

そう、これは生ある者の年代記である。

そういう意味では、ゲードルドの残した者の跡を追う義務も多少はあろう。

ダバンの思惑通り、残りの肖像画は、シッパによって処分された。そうしてそれが彼が主ゲードルドに託された最期の仕事となった。

その後、シッパは実に二十三名もの孫の中からひときわ聡明な男子を選び、仕事の全てを託した。そしてその青年の助けにより、ヒニカは健やかに成長する。シッパの選んだ彼は、シッパ以上にヒニカに良く尽くした。末に二人は真実に愛し合い、彼が婿として受け入れられる顛末も、ごく自然な流れであった。

さらに後、ヒニカは家督を継ぎ、ゲードルドの残した事業をさらに拡大した。ハフルトン家はさらに栄え、その結果、王都に招かれるほどの大貴族となった。

ヒニカは養父の不幸を悲しみ、引きずりもしたが、支える者も多く、授かった女子ばかり五人の愛子に囲まれる生活は、次第に彼女を悲しみから遠ざけた。

しかし彼女の根幹には、貧しい孤児の暮らしから救い出してくれた養父への恩義があり、それに報いるためにハフルトン家の誇りを護り続けた。成長するにつれ、多くを学ぶにつれ、義父の多少違った側面にも思い当たりはしたが、その黒い想いと併せ、そこに付随するハースハートンの不死の戦士たちの存在を深く知ろうとはせず、詮索することもなかった。

彼女もまた進み続けた。穴ぼこを見つめず、鐘の音に祈らず、真っ直ぐに歩み続けたのだ。

晩年はレムグレイドの邸宅を長女レリスに譲り、長らく空けたアルトルの邸宅に戻る。代々邸宅の管理をしていたシッパのひ孫たちは皆、ヒニカに敬意を払い、彼女の愛した蓮池を維持し続けていた。彼女は、ひ孫たちの中から先立たれた夫によく似た男子を側に置き、身の世話をしてもらい、晩年は二人だけで静かに過ごした。

余生を過ごす月日で、彼女は次第に信心深くなり、繁く蓮池の側で祈りを捧げる姿が見られた。晩年は大聖堂の鐘の音を聞き、死者の国の扉について祈り、時折ゲードルドを偲び、穏やかにその生涯を閉じる。

葬儀には年老いた多くの知人が訪れ、孫たちは賑やかに墓標を囲んで花束を飾り、昼下がりの大聖堂からは伸びやかな鐘の音が響いた。それはアルトルではごく自然の光景であった。

ヒニカに代わり家督を継いだレリスは、妹二人とともにレムグレイドの高官貴族として王都繁栄に尽力した。ある日彼女は、王国付き魔法使いに呼び出され、緊張の足取りで白の塔へと赴く。そして長い石段を登り降りる頃には、密やかな使命感と、覚悟の情熱を燃やしている。

その手には、鎖と三つの目玉が彫られた小さな徽章が握られている。

そうして後に彼女が影に日向に支援することとなる白ツバメの君、勇者マール・ラフランの活躍はまた、別の物語である。

—終わり—