GFXとSigma Art:40mm F1.4 DG HSM

映画撮影の性能を満たすため、最高画質で、なおかつ画面の均一性を重要視したレンズ。それを一回り大きなイメージセンサのGFXで使うなんて邪道かと思いきや、意外と使えるんですよ。

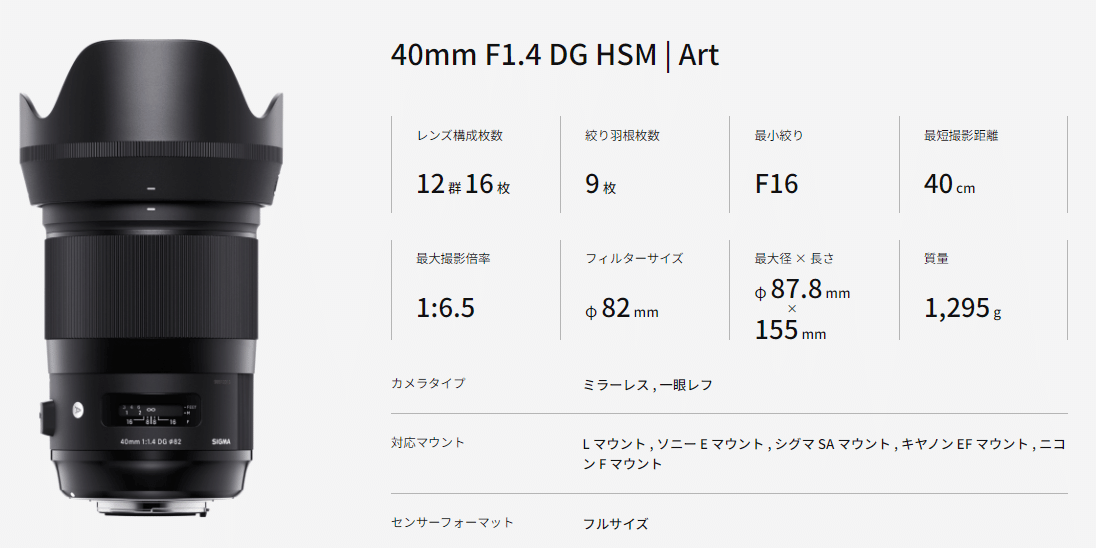

諸元

Sigma Art 40mm F1.4 DG HSM

例によって、最初にSigma Art 40mm F1.4 DG HSMのスペックから始めたいと思います。

SIGMA 40mm F1.4 DG HSM | Artはシネレンズとして要求される画角と性能を前提として開発をスタートさせた初めてのレンズです。「映像制作用プロフェッショナル機材」という新たな視点が、写真用レンズとしての性能にもブレイクスルーをもたらしています。

https://www.sigma-global.com/jp/lenses/a018_40_14/

40mmは、50mmの標準レンズ、35mmの準広角レンズに挟まれ、少し存在感の薄いレンズかもしれません。一方で、50mmでも35mmでもない、被写体との独特の距離感がレンズマニアには好まれています。(私の経験上ですが。)

そんなマニア好みのレンズを、シグマがArtラインからラインナップしてくる。これは買わざるを得ないでしょう。

ということで、実はGFXにシステムを乗り換える以前からニコンFマウントで使用していたレンズです。見たことのないレベルの解像度の高さから、GFXにシステム変更した後に真っ先に購入したレンズのうちの1本。

レンズ構成枚数は12群16枚。ズームレンズかと思うような枚数ですが、40mm単焦点です。重量も1.3kgと規格外の重さ。コシナのNokton Classic 40mm F1.4が6群7枚、175g(=0.175kg、たった13%!)ですから、どれだけ規格外かは理解していただけると思います。

フィルターサイズは82mmで、大きいですが現実的なサイズになっているのがシグマの良心だと捉えています。86mmじゃなくて本当に良かった。

サイズ感はお察しのとおりで、キャップをしてレンズ名も隠して渡されたら、何の疑いもなく中望遠でしょって答えるレベル。しかし、ストンとした円筒形をしているため、カメラバッグへの収まりは割と現実的で、運用に困るほどではない。限界ギリギリを攻めてきたなって感じです。

カメラとマウントアダプタ

カメラはFujifilm GFX100S、マウントアダプタはFringer EF-GFXを使用します。AE・AF・Exif等、相性は全く問題ありません。

実はこのレンズ、Fringer EF-GFXのVignetting Correctionの作例として採用されるくらい、周辺減光の強めなレンズです。なだらかですが、かなり明確に周辺減光が見て取れます。

しかしFringer EF-GFXのVignetting Correctionが優秀なおかげで、撮って出しの画像でも問題ないレベルに補正してくれます。加えて、2:3にトリミングすればほとんど気になりません。作例でご確認ください。

GFXはフルサイズよりイメージセンサが大きいため、35mm換算の倍率は0.8倍。40mm×0.8=32mm相当の画角となります。つまり、今まで散々、40mmの画角が良いとか言っておきながら、GFXで使うとフルサイズの35mm程度の画角となるわけです。

GFXにおける換算40mmのポジションは50mmのレンズが担います。この画角の良さはSigma Art 50mm F1.4 DG HSMの記事で見てもらえればと思います。

作例

レンズの良さなのか、GFXの良さなのか、はたまたその両方なのか分かりませんが、素材の質感が繊細に描写されています。撮った写真に写る陶器、漆器、木器、それぞれが異なる質感であることが分かる。ピントが合っているか、外れているかは関係が無いのだなと思います。

料理に関しても言うまでもありません。アウトフォーカスであろうと、1枚の写真の情報量にしっかりと貢献しています。

周辺部の解像が気になる所ですが、見てのとおり、端っこまで木目の解像度は十分。これ以上求めることは無いでしょう。

ハイライトの多いメッキされた金属部品が黒バックの中に浮いている現代アートです。収差の多いレンズだったら見ていられない状況でしょうが、こちらはArtレンズですので心配ご無用。

ブラックミストフィルターと組み合わせるのもいいかもしれません。レンズそのものの解像度が高いからこそ、ブラックミストやソフトフィルターで遊べる余裕があります。シャドウやミッドトーンの解像度はそのままに、ハイライトだけを柔らかくし、雰囲気を作り込むことができます。

まとめ

正直に言えば、標準域のレンズにこれほどまでの解像度は必要ないのかもしれません。ふんわりソフトな雰囲気を作りたければ、F値が小さく、安価なレンズでも十分。SNSに掲載するサイズに縮小するなら、適当なレンズでもシャープネスを掛けるだけで誤魔化せるでしょう。そういった写真においては、高すぎる解像感は異物感にすら成り得ます。

しかし、私たちは趣味の世界に生きているのです。趣味は営利的なプロフェッショナルと異なり、投資回収を考える必要がありません。たとえ閲覧者に差が分からないとしても、今現在選択できる最高品質のものを使い、撮り手が最高のクオリティだと言えること。それがトータルとして、作品の自信に繋がっているのかもしれません。

その点では、このレンズが写真の最高品質の一角を担えることは明らかです。他の追随を許さぬ高解像度は、拡大しても十分以上の品質を提供してくれ、撮影者の最良のツールとなります。

ただ、個人的には…焦点距離40mm、つまり換算35mmは個人的に苦手な画角なんです。このレンズの特徴…つまり重さや、高すぎる解像度という事実も影響して、GFXに乗り換えてからはちょっと活躍の機会が少ない。いいレンズなんだから、もう少し持ち出してあげないとな、とレビューを書きながら思いました。今度旅行に行くときは持っていこう。

いいなと思ったら応援しよう!