CANONとX線撮影の歴史

学校や職場での健診の際、胸部X線を撮影されたことがあると思います。この胸部X線撮影と、カメラメーカーのCANONは深い関わりがあります。X線撮影機器メーカーCANONの歴史を調べてみましたので、その具体的なカメラやレンズと共に、技術の移り変わりをご紹介します。

X線撮影の始まり

結核とX線撮影

まずはX線撮影とは何か、という話から始めなければいけません。多くの人、日本人であればほぼ100%お世話になっている意外と身近な撮影法なのですが、その名称はあまり知られてはいないからです。

学校や職場での健診の際、胸部X線を撮影された事があるかと思います。この撮影のルーツは、戦後日本で結核が蔓延していた時期にさかのぼります。

1951年(昭和26年)当時、日本では多くの人々が結核に苦しんでおり、結核疾患率・死亡率は非常に高い状況が続いていました。

政府は対策として同年に結核予防法を制定。当該法令の中では、定期健診で胸部のX線撮影を行うことが盛り込まれました。

全国民に胸部X線撮影を行うことで結核患者の早期発見に繋げ、適切な治療によって慢性患者を削減することが目的でした。

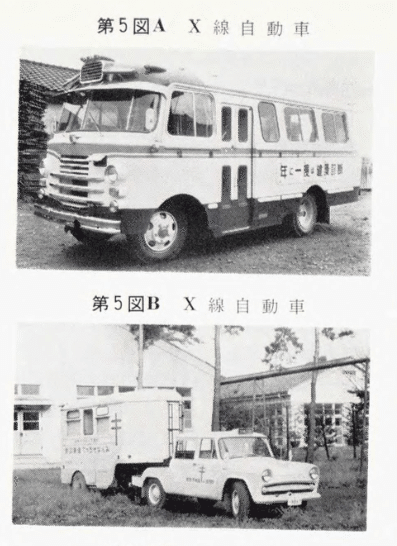

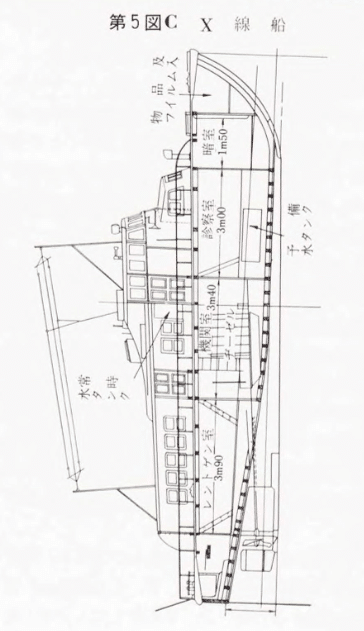

この法令によって、X線撮影のニーズは一気に高まります。病院には当然のようにX線撮影装置が設けられ、病院へ出向くことができない遠隔地での検診のために”X線自動車”や”X線船”という遠征部隊が作られるほどでした。

(写真と技術 : X-レイ写真特集 (55)

富士写真フィルム写真と技術編集部 1961)

(写真と技術 : X-レイ写真特集 (55)

富士写真フィルム写真と技術編集部 1961)

この結核予防法の制定後は、胸部X線撮影と予防接種、抗生物質による治療などが功を奏し、日本の結核患者は次第に減少しました。

特に定期健診が行われていた就学児童の減少率が高く、胸部X線撮影が果たした功績も大きいとされています。

X線撮影の方式

X線撮影の方式には大きく分けて直接撮影と間接撮影があります。

増感紙や蛍光板と呼ばれる、X線を吸収すると光を発する検出器が古くから存在しています。直接撮影は最も原始的な方法で、増感紙の直後に撮影対象と同じサイズのフィルムを配置し、増感紙から出た光をそのままフィルムに露光する手法です。

https://jata.or.jp/rit/rj/nakap.htm

図を見れば分かる通り、胸部撮影であれば胸と同じサイズのフィルムが必要ということになります。フィルムが大きいというのは、撮影された像を細かく読むことには向いていますが、検診などで何百人もの撮影を行うのはコストや保管の面に問題があります。

https://jata.or.jp/rit/rj/nakap.htm

直接撮影の弱点を解決するため、小さなフィルムに集光し記録する方法が開発されました。これを間接撮影と呼びます。

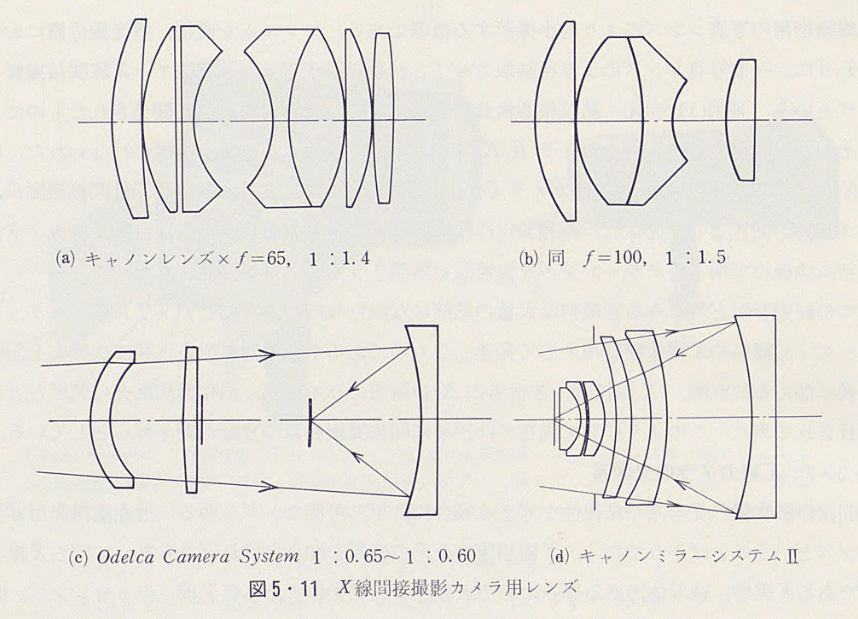

間接撮影の集光用には専用に設計された大口径レンズが用いられます。また、素早くフィルムの装填ができるよう、専用のカメラとカセットが用いられました。これによって、効率よく大量のX線撮影を行うことができるようになっていました。

この間接撮影は結核予防のための集団検診に適していたため、日本国内で広く一般的に用いられました。直接撮影と比較すると、患者のX線被爆量が1.5~2倍に増えてしまうこと、小さなフィルムを読影するため、見逃しが発生しやすくなることがデメリットとなります。

X線間接撮影用フィルム

撮影には専用のフィルムが用いられていました。主に用いられていたのは35mm幅、60mm幅、70mm幅、100mm幅の4種類で、小さいものは大規模検診に、大きなものは精密検診に用いられていました。

ブローニーのようにロール状に巻かれており、パーフォレーションが無いものが一般的です。

(医用光学器械 霜島正 1971)

メーカーは富士フィルムやサクラ(小西六)など、いくつかのメーカーから供給されていたようです。富士フィルム製の7cm×3.2mのフィルムをが手持ちにありますが、オルソクロマチック、明室装填用と記載があります。長さがある分、一般的なブローニーと比べれば重く大きな印象があります。

屈折光学系のX線カメラ

このセクションでは、CANONが製作した初期のX線間接撮影用カメラをご紹介します。後に出てくる反射屈折光学系と区別するため、ここでは便宜上、天文分野に倣って屈折光学系という名前を付けていますが、いわゆる普通のレンズのことです。ガラスで光を曲げて像を結ぶような光学系になります。

CANON CX-35

CX-35は35mmフィルムを使用するX線間接撮影用のカメラで、CANON(当時は精機光学)が製作した初めての医療機器です。1940年に海軍に納入、翌年には一般に発売されました。戦後の集団検診用として広く一般的に用いられたようです。

https://global.canon/ja/intellectual-property/history/medical.html

(実公昭18-008498 キヤノン 1943)

集光レンズとして当初はR-Serenar 4.5cm F1.5が付属していたようですが、そのうちR-Serenar 5cm F1.5に変更。同じカメラに使用されていたのかは不明ですが、R-Serenar 8cm F2も存在しています。また、cm表記は途中でmm表記に改められています。

(間接撮影の技術と読影 志賀達雄 1954)

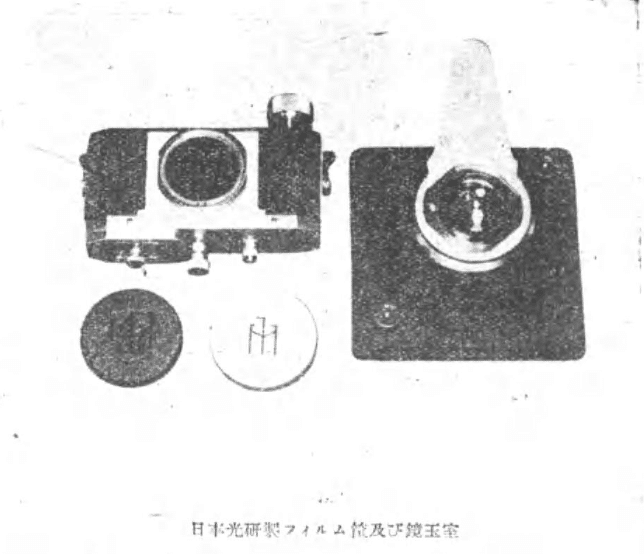

資料を調べると、たしかに1941年(昭和16年)よりR-Serenarがラインナップされていたことが分かります。また同時期には小西六(コニカ)や日本光学(ニコン)からもX線撮影用レンズが発売されていました。

(X線間接撮影法 訂 横倉誠次郎 1949)

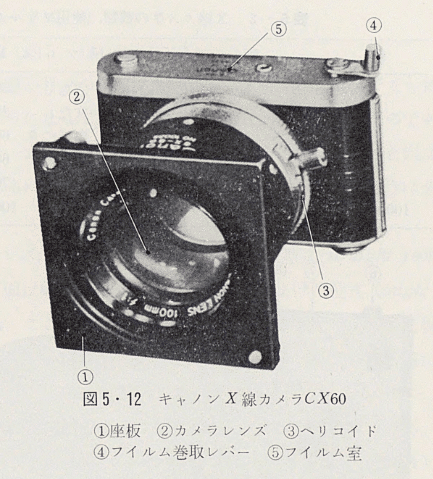

CANON CX-60

続くCX-60は6cm幅のフィルムを使用するX線間接撮影用カメラです。

(医用光学器械 霜島正 1971)

1946年、35mm判フィルムの読影の難しさを補うため、6cm幅のロールフィルムを使用するカメラとしてCX-60が開発されました。撮像範囲は54x54mmで、対応する蛍光板サイズは250mm角~350mm角。レンズはX-CANON LENS 100mm F1.5が取り付けられています。

(医用光学器械 霜島正 1971)

カセットを備えることで、ロールフィルムだけでなく、カットフィルムを用いた単発撮影にも対応しています。

35mm判のCX-35が大規模検診向けであることに対し、CX-60は少人数精密検診向けとして売り出されていたようで、こちらもCX-35同様に中古市場で見かける機会が多いカメラです。

このカメラは筆者も所持しているため、別途解説記事を書きたいなと思っています。

CANON CX-70

型式で分かる通り、CX-70は7cm幅のロールフィルムを用いる間接撮影用カメラです。このカメラに関してはあまり情報を見つけられなかったものの、名前だけはいくつかの文献に登場していること、筆者が改良版と思しきCX2-70を所有していることから、存在は間違いないと思われます。

(東芝レビュー 19(8)(175) 東芝ビジネスエキスパート 1964)

CX-35M / CX-60M / CX-70M

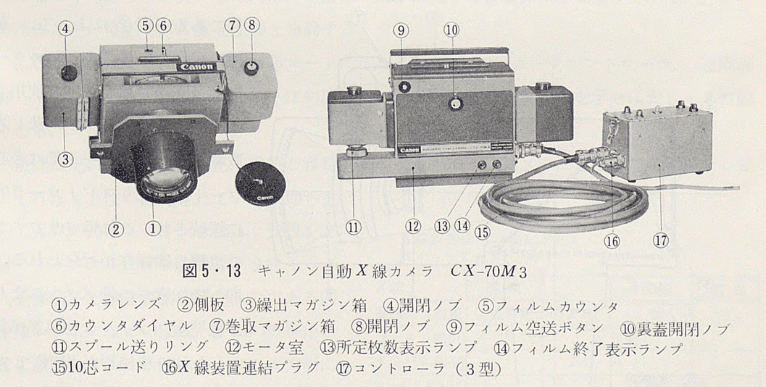

CX-35にはCX-35M、CX-60にはCX-60Mという自動巻き取り・遠隔制御タイプが存在しています。これらはカメラから離れた場所から遠隔操作により露光できる機能を備えたもので、下図のような制御装置を備えています。

(日本放射線技術学会抄録集 第15回 日本放射線技術学会 1959)

CX-70にもCX-70MやCX-70M3という改良バージョンが存在します。

(医用光学器械 霜島正 1971)

屈折光学系の問題点

こういったX線撮影の際には、患者のX線障害を避けるため、X線の暴露量を低く抑えたいのですが、読影に足る品質の撮像結果が得られなければ意味がありません。蛍光板の変換効率にも限界がありますので、必然的に蛍光板が出す僅かな光を効率よく集められる、大口径レンズが必要とされました。

屈折光学系のX線間接撮影装置は比較的小型で導入しやすいメリットがあります。一方で、集光レンズの明るさには限界があり、F1.4~F2.0程度が一般的でした。

この後、X線暴露量の削減とより高品質な撮像結果を求めて、より明るい反射屈折光学系を備えた撮影装置が開発されるようになっていきました。

反射屈折光学系 X線カメラ

前述のとおり、X線暴露量の低減を目指して市場は明るいレンズを求めていました。そこに登場したのが反射屈折光学系を採用したCXMシリーズです。

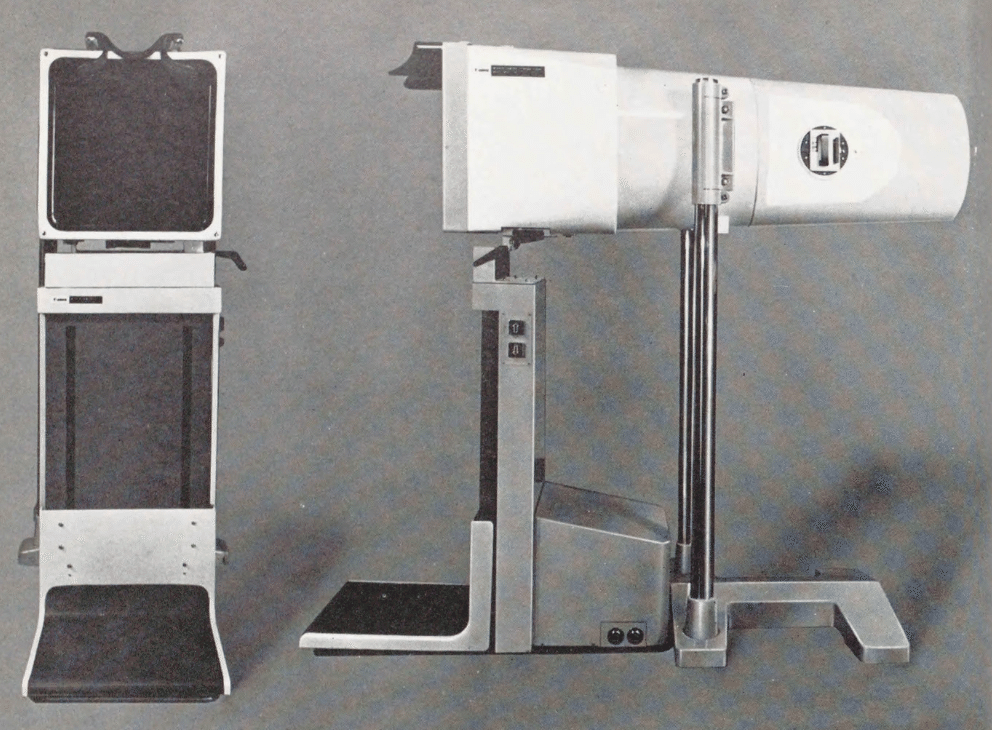

CANON CXM-70

1963年、CANONは初号機CXM-70を発表。構成図を見れば一目瞭然、カメラと言うよりかは天体望遠鏡のようなレンズ構成で、スペックは186mm F0.63となっています。F値が0.63という超大口径を実現を実現するためには、このような反射鏡を使った光学系の採用が不可欠だったようです。

また、像面湾曲の補正にも力を入れており、3枚の像面湾曲補正レンズ(フィールドフラットナー)を導入することで、先発のオランダ製と比べて収差を1/3に削減できた、とあります。

(カメラの実際知識 第2版 辻内順平 1977)

(写真と技術 : X-レイ写真特集 (55) 富士写真フィルム写真と技術編集部 1961)

また、検診用の装置側にも様々な工夫が設けられたことも特徴です。例えば、患者の胸の高さを調節するための電動リフトが設けられたことが分かっています。また撮影台のデザインから肩当ての形状に至るまで、衛生面や材質などが吟味され、患者に圧迫感を与えないよう努力されています。

(工芸ニュース 31(4) 工業技術院産業工芸試験所 1963)

この反射光学系を採用した撮影装置は何度も改良が加えられ、CXM2-70、CXM3-70、CXM4-70が存在します。

また、CXM-70AやCXM4-70Aは全長を抑えるため、屈折用のミラーが入っています。設置空間の限られた場所に導入する際に役立ったのでしょう。

(さくらXレイ写真研究 18(1)(64) 小西六写真工業 1967)

(医用光学器械 霜島正 1971)

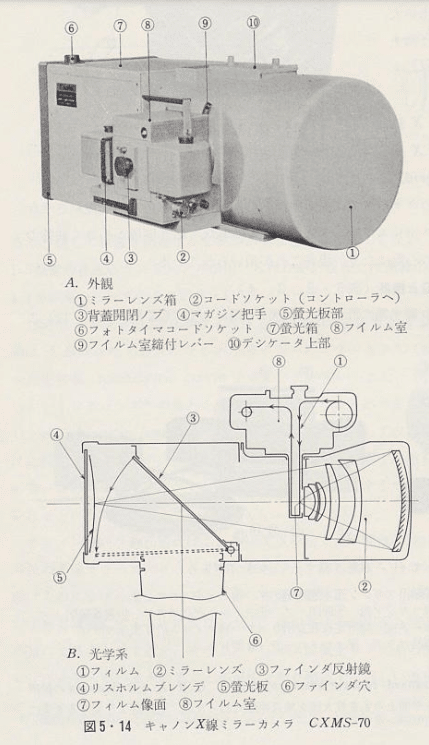

CANON CXMS-70

1960年代になると、生活習慣の変化により消化器疾患、特に胃の疾患を発見したいというニーズが高まってきました。CXMS-70は胃部の検診に用いるために開発されたカメラで、改良された反射光学系を採用しています。F値はなんとF0.56と、ほぼ理論限界まで到達しています。肺に比べると胃の方が高品質な撮像をするのが難しかったようです。

(医用光学器械 霜島正 1971)

CXMS-70の蛍光板はレンズ系の像面湾曲に合わせて曲げられており、またフィルムも同様に像面湾曲に合わせて真空吸引され曲面が出る仕組み。

光路の途中にある板状のものはミラーで、一眼レフのようにファインダーで蛍光像を観察するために用意されていました。

この頃になると、フィルムの隅に番号を映し出す装置(ナンバーマーカー)も組み込まれるようになります。

(東芝レビュー 22(6)(209) 東芝ビジネスエキスパート 1967)

1966年、東芝は自動車積載用の胃間接撮影台DTP-CA-2を発売。この撮影台にCXMS-70が用いられたことが東芝の資料から分かっています。

(東芝レビュー 21(6)(197) 東芝ビジネスエキスパート 1966)

(東芝レビュー 22(6)(209) 東芝ビジネスエキスパート 1967)

X線テレビ装置

撮像管の導入

1970年代前半にはイメージオルシコンやビジコンと呼ばれる撮像管を装置に組み込み、蛍光像をTVモニタで確認することができるようになりました。

従来であればファインダーを使って技師が確認していた作業を、隔離された区画から行うことができるようになり、技師のX線暴露量の低減に役立つことになります。

(よぼういがく 11(10) 日本予防医学協会 1981)

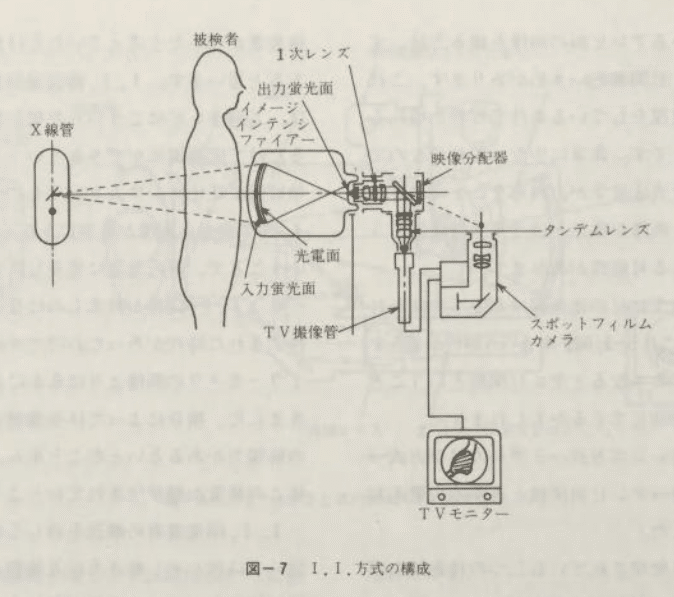

イメージインテンシファイアの台頭

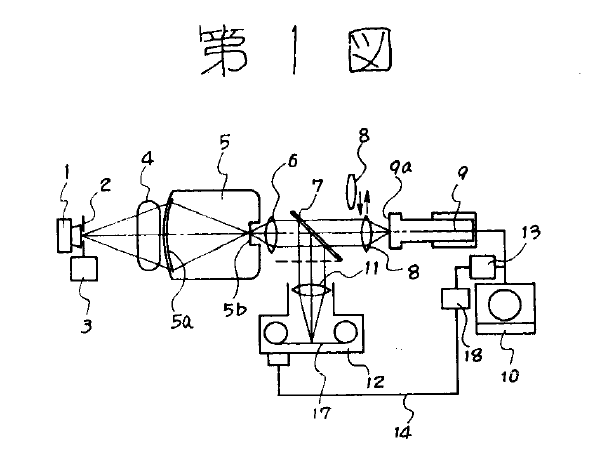

1970年代後半になると、イメージインテンシファイア(I.I.と略される)という蛍光倍増管が登場します。X線をこの増幅器で受け、変換・増幅された光をビームスプリッタで分岐させます。分岐した光のうち、一方を撮像管に、一方をカメラに導くことで、リアルタイムでの確認と撮影を行うような装置構成に変わっていきました。

このイメージインテンシファイアを用いた撮影方法は非常に利得が高く、従来の蛍光板に比べて3000倍もの明るさであったそうです。これにより、少ないX線で鮮明な映像を得ることができました。

1978年の調査では、反射光学系カメラの使用割合が2/3、残り1/3がイメージインテンシファイアであったそうで、急速に普及が進んだことがうかがえます。(よぼういがく 11(10) 日本予防医学協会 1981)

(実全昭58-036735 キヤノン 1983)

実際の装置の外観を見ると、かなり大がかりであったことが伺い知れます。イメージインテンシファイアやビジコンなどの高度な電気技術が必要となってくると、CANONだけで装置開発を行うことは難しくなったようで、スポットカメラとコンデンサーレンズのサプライヤーへと立ち位置を変えます。東芝と提携していたとみられ、東芝の技術文献にCANONの名前が多く登場します。

(医用光学器械 霜島正 1971)

イメージインテンシファイアから出た光を平行光に変換するレンズを1次レンズ、ビジコンなど撮像管の前に取り付けられるレンズを2次レンズと呼びます。当時はこのように2つ以上のレンズを組み合わせることが一般的であり、この2つのレンズをタンデムレンズなどと呼称していました。

具体的なメーカーやレンズ銘は不明ですが、一般的に用いられるレンズスペックが文献に記載されていました。

(医用光学器械 霜島正 1971)

(医用光学器械 霜島正 1971)

これを見ると、100mm F1.5 や 50mm F0.75など、CANON LENS XIと銘打たれたレンズシリーズのラインナップと一致します。

CANON LENS XI 100mm F1.5を見てみましょう。前玉(銘板がある方)の直径は34mm、後玉の直径は66.5mmと前玉の方が小さくなっています。通常の撮影用レンズは前玉の直径の方が大きいことが一般的なので、このレンズの銘板の位置を不思議に思っていたのですが、これは1次レンズとして使用することを前提に、入光側に銘板を持ってきた結果なのではないかと推測できます。

ビジコンに用いられたとされるCANON LENS XI 50mm F0.75を見てみると、前玉の直径は68mmとなっており、XI 100mm F1.5の後玉の直径とほぼ同じです。これらのレンズが組み合わされて使用されていたことが容易に想像できますね。

後玉の方は直径18mmとなっています。標準的なビジコンの直径は30mm、25mm、18mmというラインナップであったようで、最も小さいビジコンに適合しそうです。

実際、今までの経験上の話にはなりますが、Canon XI 100mm F1.5 や XI 50mm F0.75はセットで販売されていることが多く、このような装置からまとめて取り外されているものと推測されます。

直接記録カメラの廃止

そうしてイメージインテンシファイアや撮像管の進化が進むと、ついに蛍光像を撮影するカメラを廃止し、代わりにTVモニターに映った像を撮影するなど、間接的な記録方式に変わりました。

下図では、TV撮像管から得た光をスポットカメラで記録する装置構成に変わっていることが分かります。

そうすることで装置が大幅に小型化し、ベッド下などの狭所にも入れることができるようになりました。またフィルムを現像する手間が省け、診察に掛ける時間の削減にも繋がります。

(よぼういがく 11(10) 日本予防医学協会 1981)

メーカーこそ異なりますが、Rodenstock のX線撮影用レンズシリーズにTV-Heliflexという反射鏡を組み込んだレンズがあります。こういった装置に組み込まれていたのかもしれません。

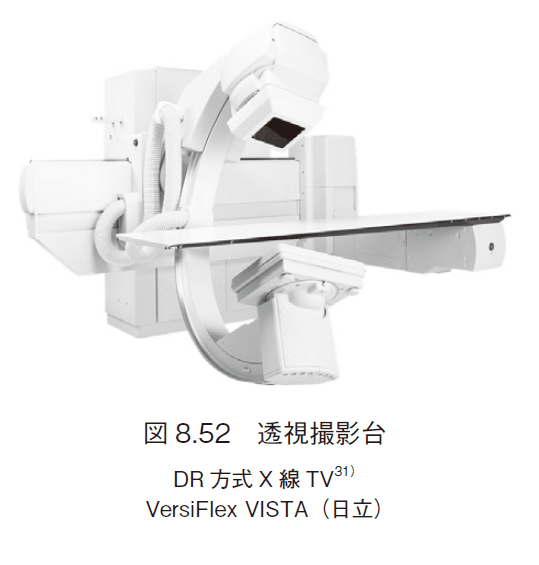

現代のX線撮影

1998年、CANONはFPD(Flat Panel Detector)を発表。これはシンチレータによりX線を光に変換、そのすぐ裏側に配置したフォトダイオードが光を電気に変換するデバイスです。この構造であれば、検出側を平たいパネル状にすることができ、また映像を電気信号として取り出すことができます。

https://etd.canon/ja/tech/fpd.html

従来のイメージインテンシファイアは真空管の一種であるため、体積、曲面による画像歪、視野が丸いなどの弱点がありました。また、光と電子との変換を繰り返すため、総合的なMTFが低下してしまいます。

FPDではこれらの弱点を解決し、イメージインテンシファイアやX線撮影フィルムに取って代わり現代まで使用されています。

(X 線管装置の技術の系統化調査 神戸 邦治 2017)

まとめ

戦後の結核が蔓延していた時代から始まり、現代までX線撮影の歴史を追ってみました。

X線撮影が人々の健康維持のために必要とされており、その社会的ニーズに応えるため、CANONが継続的に努力してきたことが分かりました。既存の技術に捕らわれることなく、マーケットリーダーとして新しい技術開発にも積極的であったことも感じられました。

このページを纏めるにあたり、自分でも調べていくうえで多くの発見がありました。また実態不明で取り上げられていないカメラやレンズもあります。書籍やインターネット上の情報だけでは調べきれないことも数多くあります。もし情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ共有していただけますと嬉しいです。

Might be you like…

いいなと思ったら応援しよう!