日記12月23日

折からの寒気で日本列島が雪に覆い尽くされているようだ。ニュースを見るとはっきりとこれが異常事態であることがわかる。

新潟県柏崎市では停電で暖を取れなかった女性が、堪らず車のエンジンを入れていると一酸化炭素中毒で亡くなってしまうショッキングな事故も起きた。

「この大雪は災害といえるのだろうか」。スキー部の合宿先のホテルのシングルベッドに横たわりながら思案する。

窓の外は大雪で除雪車の音がひっきりなしに聞こえてくる。昨日までマイナス10度台まで下がっていたのが今日は気温が急上昇し大雪だ。

ほんの数年前まで北海道ではあり得なかったような重い湿り気のある雪が降る状況は興味深い。

大雪は人災の一つではないか。そう私は想う。地球温暖化により冬でも高い海水温。蒸発量が多くなり水分を含んだ低気圧が偏西風と共に列島を襲う。

特に日本海側は直接大きな被害を受けている。地球温暖化を止められれば被害を減らすことに繋がる。単純な図式として捉えても問題ない。

地球温暖化を止めるために温室効果ガスを減らすことや再生可能エネルギー移行に動くのは、人間がやるべき災害防止の一つではないか。

話が変わると言えば「明治初年の日本ほど小さい国は無かった。産業といえば農業しかなく、人材といえば300年の間読書階級だった旧士族しか居なかった」。

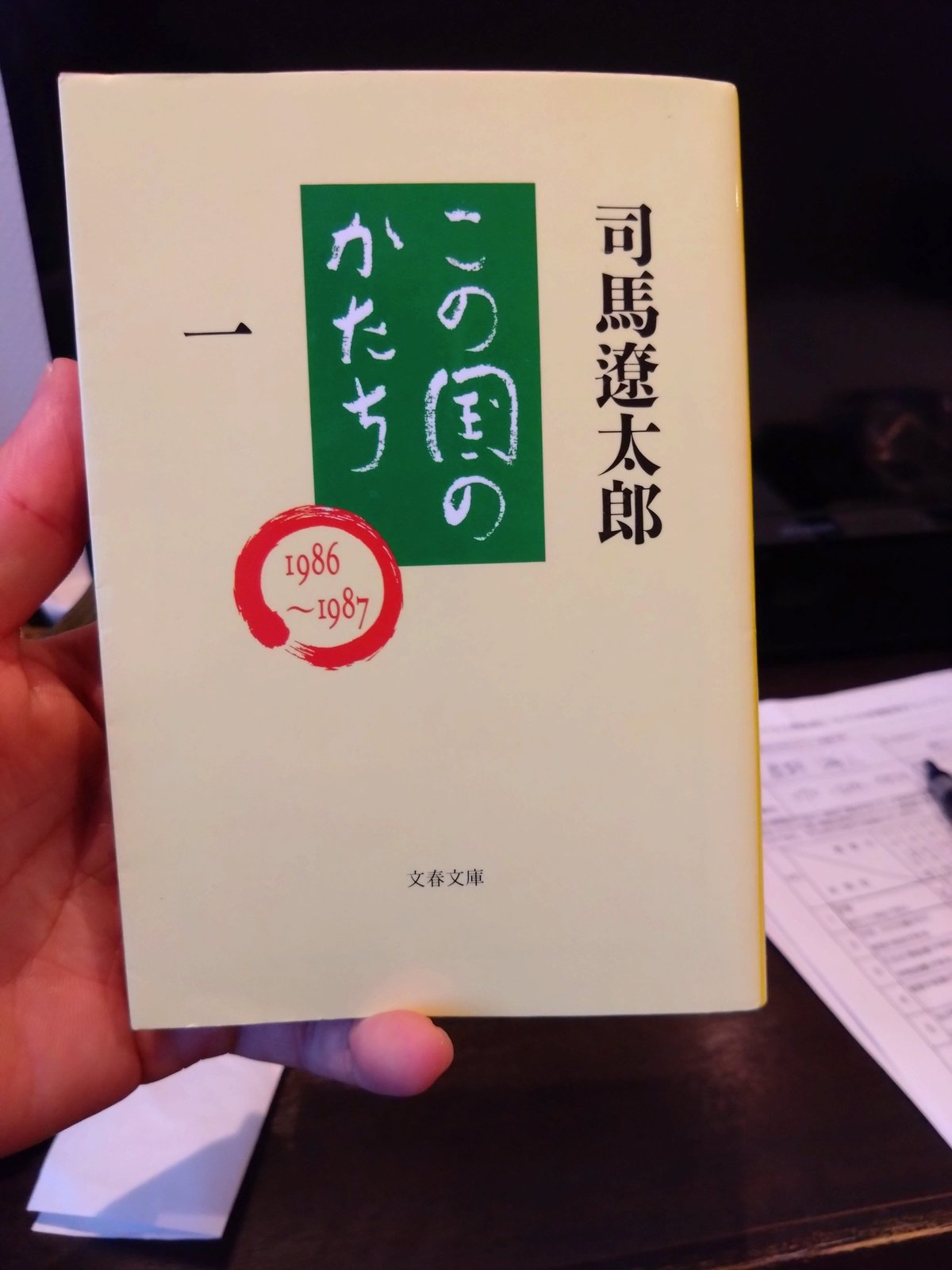

坂の上の雲の冒頭で出てくる言葉だ。だが今回の話は坂の上の雲ではなく「この国のかたち」というタイトルの司馬遼太郎さんの本だ。

内容は実にシンプルで司馬さんが自分で思ったこの国の特徴を民俗、風習、歴史、言語、宗教などの観点から論じている。

国民的作家の司馬遼太郎は評価が別れる一方で、司馬さんの「気付き」や歴史文化などの連続性を思想する見方は非常に面白い。

日本にはムラの軍事的側面を担う「若衆文化」というものが、ムラの行政的側面を担う「オトナ文化」に対して存在しているとし、その底流を戦時中のオトナに当たる内閣に対して、若衆に当たる参謀本部の暴走や関東軍の暴走に垣間見るのだという。

若衆は薩摩では郷中と呼ばれていた制度だが、この若者組織は独立した気風を持ち、ムラや首長に対して対等に物を言う南洋文化的側面が存在する。

若衆制度は中国や韓国には存在しない。ポリネシアン的民俗らしい。

暮らしをしていく中で引き継がれてきた考え方だが、少子高齢化社会が進展し国家から若者が消えている現状においては不羈独立した現状を動かす若者の集団精神は消えつつある。

21歳たる私は当のオトナと正面から対等に手を握りあえるのだろうか。否、今の私はできない。