Let's Groovin‼︎ オカソウのターン!Vol.22(岡村)

ご機嫌よう。一番嫌いな虫は蚊です、オカムラです。

すっかり夏も終わったかと思っていましたが、少しのこの油断が命取りになりました。

"夏の夜の殺し屋、モスキート"

昨日はまた少し暑さがぶり返した一日でしたが、たった一夜にして奴らの残党の餌食となりました。

顔面含め、計12カ所です。

怒り狂いながらしっかり数えました。

僕はO型というのも関係あるのか、虫が多そうなところで数人で集まると必ず一番被害を被るタイプでして、去年の夏も睡眠中にブスブスといかれて酷い時は唇が腫れ上がるなんてこともありました。

そんなわけで今年の夏の間はほぼ毎晩「アースノーマット」を無限に焚き続けていたのですが、暑さも引いたしもう大丈夫だろうと押し入れに仕舞い込んだのが甘かったですね…

額や頬骨周り、腕の内側など的確に皮膚の薄い箇所をやられました…やはり奴らは採血のプロです…

しまいには耳たぶなんかも刺されてホタルイカぐらいまで腫れ上がりましたね。もう涙ちょちょ切れております。

最近蚊にまつわるこんなニュースを見て、人間様はえげつないことするなぁ…とか思ってましたが、やはり是非根絶やしにして欲しいですね。

というわけで皆さまオススメの簡単な虫刺され予防など是非教えて下さい…

ここ最近で一番しょーもない導入になりましたが、僕にとっては死活問題なので本間にお願いします…

それでは本題いきましょう…

番外編を切り上げるか迷いましたが、前回の記事が「DTM・楽曲制作記事まとめ」に取り上げられたので味を占めて続投します。

ちなみに水谷の今週の「エフェクター談義」も取り上げられているみたいなので興味がある方はチェックしてみて下さい。

https://note.com/note_entertain/m/mf7397f752eb7

それではいきましょう!

Casablanca(DEMO)

https://www.youtube.com/embed/sTrjL9X-9Xc

お決まりのリンクです。

他のメンバーが全く触れていない分、一人で紹介し続けます。笑

健気だと思ったそこのアナタはまずリンク先に飛びましょう。

((オススメプラグイン紹介コーナーpart3))

それではまずは前回に引き続きサチュレーター系のプラグインです。

① Origin(Cymatics)

Cymaticsからリリースされているサチュレーター系のプラグイン「Origin」です。

以前紹介したTritikのKrushはアナログっぽい歪み感を足すサチュレーターであるのに対し、この「Origin」はヴィンテージ系のトーンをエミュレートできるサチュレーターになります。

僕のようなプラグインに精通していない初心者の方はなんのこっちゃサッパリかと思うので、コントロールノブの使い方と共に簡単に説明していきますね。(上記画像参照)

まずこのプラグインはヴィンテージっぽいノイズ感以外に水中っぽい音の揺れも再現できるのですが、その揺れ感に欠かせないのが「Movement」(左下)と「Chorus」(右下)です。

「Movement」はトレモロのような縦の揺れ感、「Chorus」は名の通りレイヤー的な音程の揺れを再現できるので、ギタリストの方は扱いに困らないかと思います。

個人的にはウワモノのエフェクトとして使用する以外は薄めにかけて奥行きを演出する程度で大丈夫かと思います。

次にこのプラグインの真髄といっても過言ではない二つのコントロールノブ、「Saturation」と「Noise」です。

「Saturation」は今まで紹介してきた通り、歪みにより音の暖かさと厚みを付与するツマミですね。

そして一番のミソがこの「Noise」ですが、このツマミの設定次第でヴィンテージっぽい音の粗さを演出することができます。

この「Saturation」と「Noise」つまみの組み合わせにより、音の粗さやアナログ感を調節できるのですが、「Noise」に関しては強めるとマジでホワイトノイズがエグいので扱いには注意したいところですね。

そして中央、一番大きなコントロールノブがエフェクトの帯域レンジを決めるトーンノブになっており、こいつは「Krush」同様、音の重心を決定付けるので実際に聴きながら調整していきましょう。

次に各コントロールノブの下の位置するスイッチについてです。

正直こいつらの役割は詳細不明ですが、僕の体感としてはこのツマミの切り替えで各エフェクトのかかり具合がアクティブ/パッシブぐらい変化しました。こちらもノブの回し具合との兼ね合いが必要になってきそうですが、個人的にはデフォルトから切り替える必要は無さそうです。

そして最後に最下部右に位置する√マークのスイッチ、こちらはローカットですね。

ミックスにおいてサチュレーターで厚みを出したのはいいものの、低音がサウンド全体を圧迫するというのはよくある話なので、このスイッチでスッキリさせて下さいというヤツです。

個人的には原音が細いトラックにかける場合は、あえてローカットを抜いておく方が迫力が出て良いというケースもありました。

ベースのライン録りやボーカルトラックにはナチュラルなアナログ感+厚みや抜け感を上手く演出できましたが、ギターに関してはまだまだ修行の余地がありそうなので皆様共に学んでいきましょう…

このプラグイン、なんと無償配布されているので必ず入れるべし!!

https://cymatics.fm/collections/plugins/products/origin-vintage-plugin

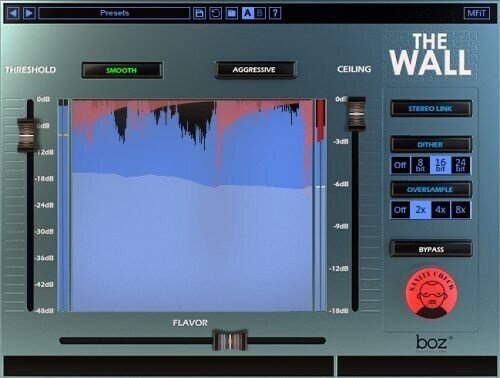

②The Wall(Boz Digital Labs)

続きましてマスタリング編。

Bozから出ているマスタリング用リミッター、「The Wall」です。

まずこのプラグインを導入した経緯ですが…

今回のカサブランカ(DEMO)、ミックス以外にマスタリングまで行っているのですが、マスタリングってなんぞや?って方のために簡単に説明しますと

マスタリングとは、まず名の通りミックス作業が完全に終わった状態の全てのトラックを統合したマスタートラックを処理していくことを指します。

(逆に言うとマスタリングの工程では各パートの処理は行いません)

そしてこの工程で行う内容ですが、大きく分けて

①マッチEQ

参考楽曲のイコライジングに寄せる作業

②マスタートラックのコンプ処理

コンプについては以前解説したような感じです。

③MS処理

音には低音は中心から、高音はサイドから鳴る特性があります。

両サイドのみのEQ処理ができるイコライザーを使用して足りない高音を足す作業です。

要はイヤホンやオーディオで聴いた時に真ん中〜両サイドまで綺麗に音が出るようにする作業です。

④リミッター処理

マスタリングで一番重要な工程です。

通常ミックスのみの音源は流通している楽曲と比べて音圧がヘロヘロなので、この工程で音圧を爆上げします。

かけ過ぎると出音が不自然になったり、せっかくのミックスバランスが台無しになるので様子を見つつ、ラウドネスメーターを見つつ少しずつかけていきたいところです。

今回の「The Wall」はこの工程で活躍しています。

てな感じでマスタリング作業は進んで行くのですが、なんとこれら全て一応logic Pro付属のプラグインで可能です。

詳しくは以前紹介したしーたけびーつ氏の動画を参照して下さい。

僕も全て付属プラグインで行っていたわけですが、なんといっても最後のリミッター作業が非常に困難を極めるわけです。

どうしてもリミッターの不自然な感じが拭えなかったり、そもそもCPU(PCの容量)負荷がとんでもないために動作が固まったりとストレスフルでした。

そこで導入したのがこのリミッタープラグイン「The Wall」です。

まずこいつの「低CPU、容量を食わずに作業が可能」という売り文句に惹かれて導入したのですが、その他にも優秀な点がかなりあります。

正直まだ僕も使いこなせてはいないのですが数種類のパッチ選択が可能で、「THRESHOLD」と「CEILING」フェーダーにより原音と処理後の音量値を微調整することが可能で、さらに「FLAVOR」フェーダーによりかかり具合まで調整することができます。

こういった非常に気の利いた細やかな機能によって、僕のような初心者でもある程度自然に、滑らかなマスタリングをすることができました…

マスタリングまでセルフで挑戦してみたい方にはマジでオススメです。

僕は夏のセールで格安で購入したのですが(今は終わっちゃいましたが)、本当に入れて損はない名機なので気になる方は下記リンクから飛んでみてください。

https://www.bozdigitallabs.com/product/the-wall/

サタデーナイトにまたアオウ‼︎