『おとうさんとぼく』 e.o.プラウエン🇩🇪小学校の図書室で漫画に出会うときめき✨

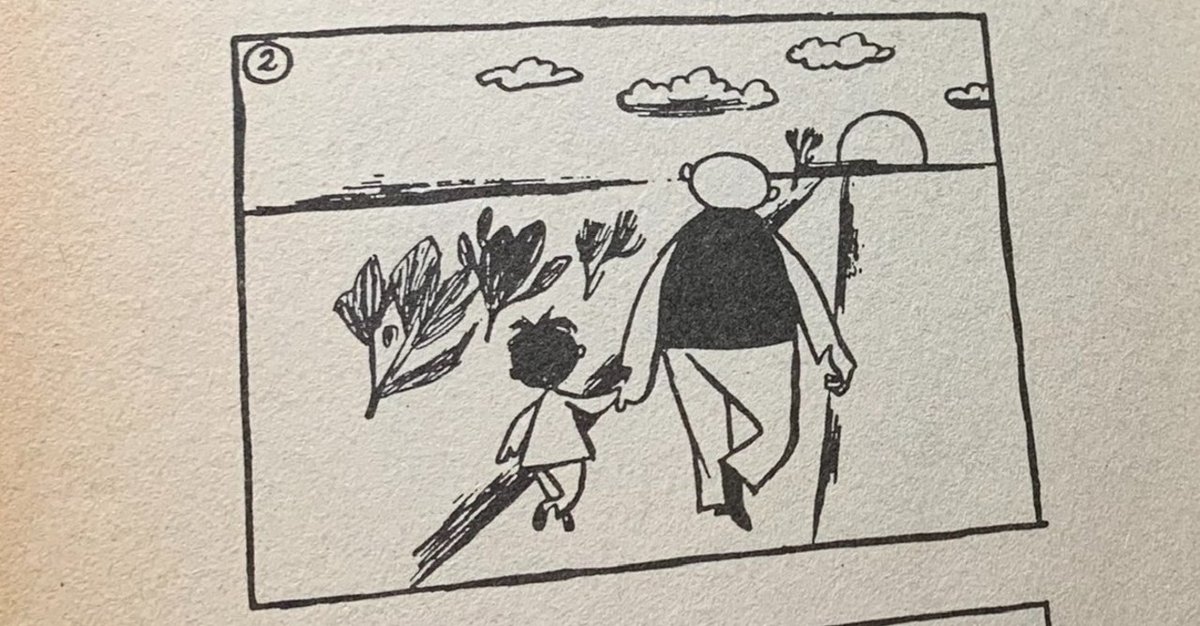

まん丸顔に立派なおひげの”おとうさん”と、

やんちゃだけどとっても愛らしい小さな”ぼく”。

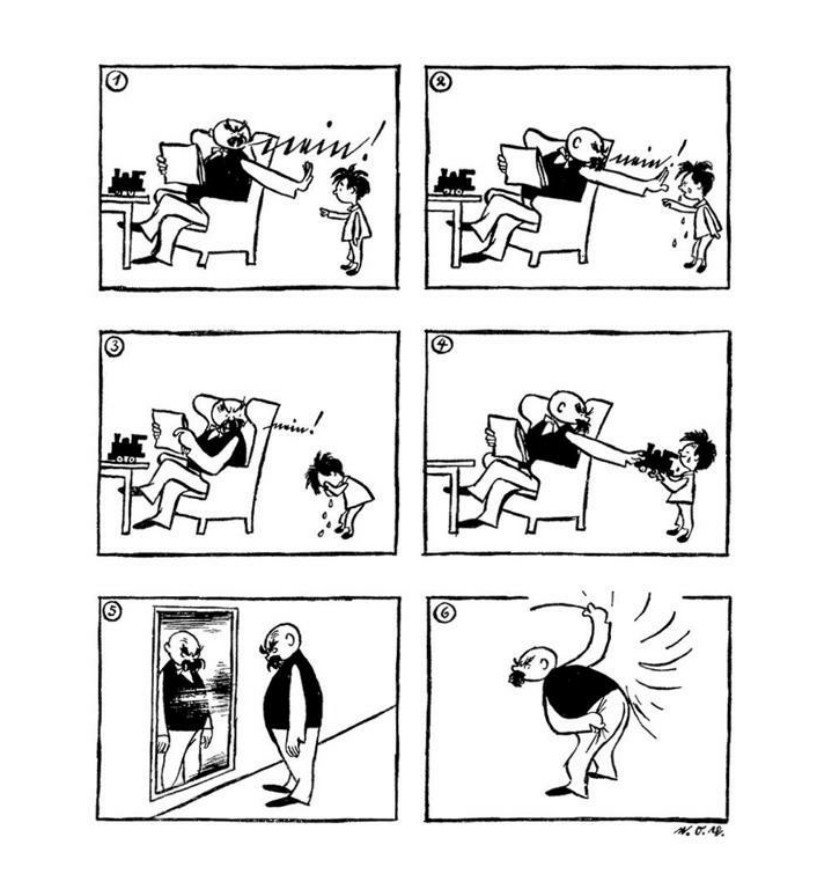

二人の何気ない日常をユーモアたっぷりに描いた作品『おとうさんとぼく』は、ドイツ人風刺画家 e.o.プラウエンの8コマ漫画。

作中にはセリフがほとんどない。

にもかかわらず、読めば自然と二人の活き活きとした会話と魅力に惹きこまれて、134篇ものコマ漫画を一気に読み終えてしまう瞬間は、上質なサイレント映画を見た後のように、心地よい満足感に包まれる。

驚くことに本作は約90年も前に、新聞連載という形で発表された「コマ漫画の古典」とも呼ぶべき古い作品。

なのに今現在読んでも全く古びた感じがせず、むしろ今こそ、こんな”おとうさんとぼく”がいたらいいな、と親しみと愛おしさを覚える。

わたしが本作と出会ったのは小学校の図書室だった。

活字への目覚めが二十歳過ぎという超遅咲きのわたしにとって、小学校の”図書の時間”は苦痛だった。まだ低学年の時は図鑑や絵本が許されていたので楽しんでいられたのだが、小学校4年生からは文庫を選ぶべき規則があり、読む気の全くしない本を手にジッと無言で過ごす数十分は苦行のようだった。こうして受け身で嫌々過ごしていた図書時間だったが、あまりに苦痛で、なんとか自分でも読めそうな文庫はないかと棚の背表紙に目を凝らすようになると、ふと馴染みのタイトルを見つけた。

これなら読めるかも?と軽い気持ちで手に取って開くと、ずらりと並ぶ小さい活字にはがっかりしたが、本の端々にアニメで見るのとは全く違う、素朴で愛らしい挿絵がたくさんあることに気づいて虜となり、しばらくはこの一冊を画集代わりにして図書時間を凌いでいた。

これを機に私は「岩波少年文庫」なら”読めそう(=眺めていられそう)”という当たりをつけて、ここから本を選ぶことにした。

やがて、4冊目あたりであったろうか。

わたしは『おとうさんとぼく』に出会った。

全部がひらがなという潔いタイトルの背表紙に好感を持ち、何の前知識もなく手に取って開いたあの瞬間の ”緊張” をいまだに覚えている。

「ま、まんがだ!!」

私の小学校では学校に漫画を持ってくることは厳しく禁止されていた。

その絶対的タブーである漫画が、こともあろうに図書室にあったのである。

はたしてこれは読んでいいものなのだろうか・・・

小心者だった私はとんでもなく緊張した。

が、同時に、どうしようもなく心を奪われた。

先生からできるだけ遠い席を選んで、向こうからは絶対中身が見えないように気をつけて、私は『おとうさんとぼく』に没頭した。

よく遊び、よく笑い、学校で、街で、家で、二人で、みんなんで、けんして、いたずらして、泣いて、怒って、仲直りして、食事して、お風呂に入って、クリスマスや正月を祝う、おとうさんとぼく。

厳しくしたいのについつい甘やかしてしまう自分が許せなかったり、

ケーキにレーズンを入れ忘れてしまったり、

親子で仕返ししたり、

自分と同じような暮らしの中で、遠い国の親子が繰り広げる物語は、何もかもが面白くて楽しくて、でも同時に、日本とはまるで違う異国の気配をページの端々に感じた。この気配を一ミリも逃すまいと五感を研ぎ澄ませて、胸いっぱいに吸い込むように読みながら、黙々と外国への憧れを募らせた。

出会いから小学校卒業までの約2年間、わたしは図書時間のほぼ全てを『おとうさんとぼく』と共にすごした。さらには、図書時間以外の休み時間や放課後にも読んだし、借りたりもした。最後の方はカバーがボロボロになっていたが、それは全て私が付けた痕跡だった。

そういうわけで、

小学校を卒業してからは読めなくなり、

しばらくは随分寂しい思いをしていたが、

「そうか、買えばいいんだ。」

この単純なことにようやく気づいたのは中学三年生の春。

本屋で初めて"取り寄せ"という体験を通じて入手して以来、

どんな時も手放さず、気づけば30年近くになった。

しかし、これほど愛読してきた『おとうさんとぼく』だが、わたしがこの作品の秘密、といおうか、背景を知ったのは、大人になってからだった。

『おとうさんとぼく』の巻末には、実は非常に詳しく素晴らしい作品解説が付いているのだが、活字嫌いだった私は活字長文たる解説は完全に無視して長年を過ごしており、初めて通読したのは二十歳過ぎだった。

読んだ日の夜は眠れなかった。

解説には『おとうさんとぼく』の作者e.o.プラウエン、本名エーリヒ・オーザーの生涯が、二人の親友(二人の名前もエーリヒ!)との関係を軸に、当時のドイツの不穏な状況とともに如実に記されている。

彼が生きたのは1903〜1944年、第一次世界大戦から第二次世界大戦へと、ドイツがナチスに徐々に飲み込まれていく激動の時代。和やかで温かくて愛おしい『おとうさんとぼく』が、漫画からは全く想像しえない辛く重い現実の中から生まれていたという事実を知ることは大きな痛みを伴う衝撃だったが、同時に、作品が内包する尊さに圧倒された。

そして、これまで全く背景を知ることなく、無邪気に、何千回と繰り返し『おとうさんとぼく』の愛とやさしさと笑いに、屈託無く浸ることができた奇跡のようなありがたみをしみじみと受け取った。

先に背景を知りすぎていれば、事実の重みに囚われて、これほど純粋に作品を味わうことはできなかっただろうし、かと言って、いつまでも知らないままであれば、作品や作者の深淵に触れる機会は訪れなかった。

もちろん『おとうさんとぼく』を楽しむのには、なんの前知識もいらない。むしろ、純粋に味わえば味わうほど、後に事実を知り得る時には、作品の背景が訴える悲劇性を超えて、『おとうさんとぼく』が生み出す世界の尊さや温もり、生命を、改めて読者の心に深く強く痛く打ち込む力を持つ作品だ。

自分が生きる時代に、それでも何を残すか。

絶えず自分に問いかけるたびに、おとうさんとぼくの笑顔は、あくまでも、いつまでも、やさしく、あたたかく、今日もわたしを支えてくれている。

✨🌈

おかえり図書館

Biblioteca Íntima

✨🌈

補足①

絶版だった『おとうさんとぼく』の復刻版を見つけた時は嬉しくて迷わず購入。わたしは浅草にあるReadin' Writin'という大好きな本屋さんの店頭で発見して購入しました✨

旧版は全2巻の分冊だったものが、復刻版は1冊に。

紙質が大きく違うものの、内容は数点違いがある程度です。

補足②

巻末の解説は、ミヒャエル・エンデ『はてしない物語』を始め多くの名作を訳す翻訳家、上田真而子さん執筆の素晴らしい名文です。

ただ、初めて『おとうさんとぼく』を読む場合、前知識は全く不要なので、先にとことん作品世界を味わって、味わい尽くしてから、機をみて解説をご覧になることを切にお勧めします。

さらに巻末には、プラウエンの親友として解説にも登場する、『飛ぶ教室』や『エーミールと探偵たち』の作者として有名なエーリヒ・ケストナーのエッセイも併記されています。

解説とエッセイ、この二つを読み終えるて、もう一度『おとうさんとぼく』の最終話の二人の後ろ姿(扉写真)を見返すと、作者の心情が心に滲みてなりません。

補足③

引っ越す度に世界中どこにでも必ず携帯していた本作を、今回の移住では初めて日本に置いていきました。が、あまりに恋しくなってしまい、ドイツ語版をKindleで購入。セリフがないので、全く問題なし、ありがたい✨🙏

しかも未読のコマ作品がいくつもあって、めっちゃんこ嬉しかったです。

補足④

なんと岩波少年文庫版の電子書籍が発売されました。

画像出典について

タイトルおよび本文中の画像は出版社許諾のもと『おとうさんとぼく』(岩波少年文庫)から転載しています。

業務日報