キャリア自律について学ぶ #06勉強会レポート

今年1月6日にスタートした、全社員参加の勉強会“キャリア自律ワークショップ”。

谷口ちさ氏によるファシリテートのもと、3カ月余りに亘って回を重ねてきたこのワークショップも最終回を迎えました。

4月12日に行われた最終回(第6回)、「キャリアにおけるネットワーク戦略」をレポートします。

最終回は、ネットワークに関する幾つかの理論を学びながら、「なぜこれからの時代にネットワークが必要なのか?」を考えるところから始まりました。

はじめに『強い紐帯』『弱い紐帯』の理論解説から。

人はさまざまな人間関係の中で生きていますが、かつての社会では家族とか会社とか地域といった『強い紐帯』がもっとも重要なネットワークであるという価値観が根付いていました。

ですが、1973年に社会学者のグラノヴェッターが『弱い紐帯の強み』という画期的な理論を提唱しました。

これは、「友達の友達」や「SNSの関係」といった“弱いつながりの人”が、実はすごくいい情報を自分に持って来てくれるのだ・・・という理論です。

例えば、自分にとって良い転職の情報は、強い紐帯からよりも弱い紐帯からもたらされることの方が多いといわれています。

なぜならば、強い紐帯の人は自分と似たような情報を持っていることが多い一方で、「なんとなく知っています」くらいの弱い紐帯の人は、その人にとっては当たり前だけれども自分では持ち得ないようないい情報を呉れる、ということがあるからです。

(谷口さんとキャリア自律ワークショップをつないだのも「弱い紐帯」でした)

転職や副業が一般的になってきている社会を生きていく上で、強い紐帯を大切にすることと、弱い紐帯をどれだけ持てるかということ、両方のバランスが重要になってきていて、このことがネットワークが着目される所以となっています。

『強い紐帯』、『弱い紐帯』に加えてもうひとつ、『構造的空隙』の解説をいただいた後はブレイクアウトルーム(BOR)へ移動。

このBORでは、第2回時にも使用した「スーパーのライフロール」のワークシートを見ながら、自身の持っているネットワークについて共有しました。

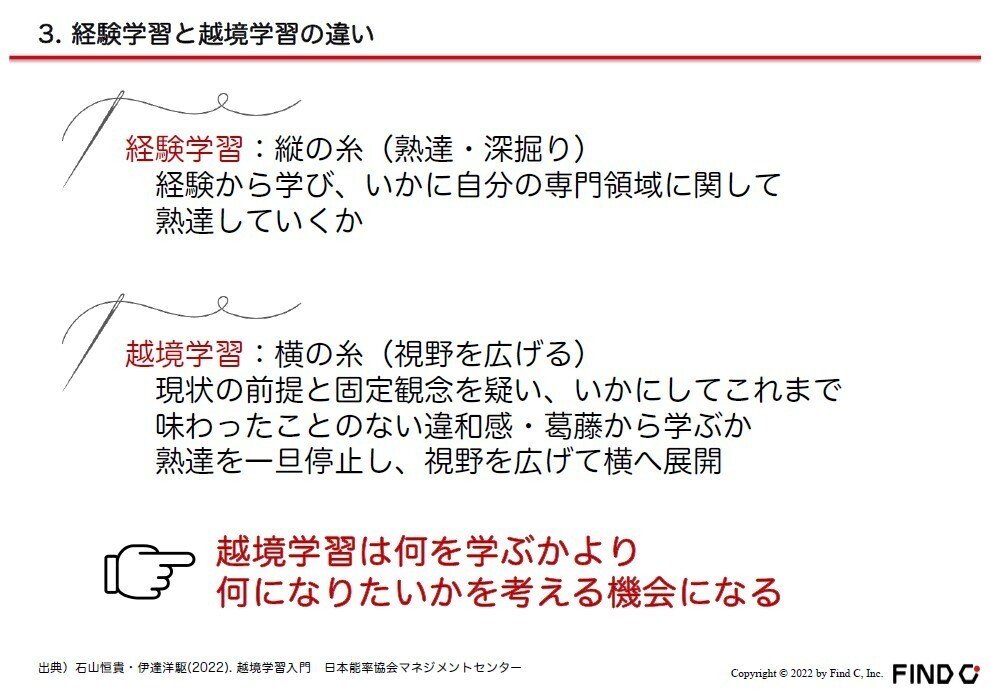

次は、どうやってネットワークを作っていく・増やしていくのか・・・ということで、ひとつのヒントとなる『越境学習』の解説がありました。

経験学習と越境学習の違いの解説もいただいた後、このワークショップの最後となるBORへ移動となりました。

ここでは、「キャリア自律のための行動宣言」のワークシートをもとに、キャリア自律した姿・なりたい自分像や、そのために今何から始めるかなどを共有しました。

そして、いよいよこのワークショップもエンディング。

あらためて、「キャリア自律とは」「ワークショップのねらい」を振り返り、全員ひとりずつ感想を述べて終了となりました。

“全社員参加”とあって、20代から50代まで幅広い年代の参加者が共にした勉強会でしたが、全員共通してここから重要になるのは『行動』。

学んだことを礎にして、各人それぞれ『行動』に移すこと。

それがこのワークショップの成果になるのだと感じました。

そして、「キャリア自律の理論をベースにお客様と会話できるようになりたい!」・・・そんな想いから始まったワークショップでもありましたので、この想いもこれからの行動に映していきたいと思います。

最後に、皆が明るく楽しく前向きに参加できたこのワークショップのプロデューサー&ファシリテーターである谷口ちささんに感謝・御礼を申し上げてこのレポートを終わります。

ありがとうございました!

(了)