何切る!>点数計算

麻雀初心者の私、麻雀に触れない日は無いくらいにコツコツと麻雀を学ぶ日々です。

ネット麻雀は毎日ルーティンとして打ち、リアル麻雀は週1の麻雀教室と月1の家族麻雀を継続中。

大会にいたっては、地域の小規模麻雀大会に出場して16名中3位という結果を収めることができました!とは言っても、配牌とツモが良かったので運が良かっただけでした。大会後は、また勝てない日々が続いているからです・・・

勝てない理由は自分でもよ~く分かっています。完全な勉強不足です。

ここのnoteでは、いかにも「しっかり勉強してます!」的記事を書いていますが、実際は非常に効率の悪い勉強をしているのが現状です。

再度、自己分析タイムをとりたいと思います。

背伸びのし過ぎ。優先順位を見直せ!

本格的に麻雀の勉強を始めて半年。ルールと役を覚えてから、コツコツと麻雀を打ち続けています。じゃあ、次のステップは点数計算!!と、点数計算の勉強を始めた私。点数計算の仕組みを理解して、頭を悩ませながら点数計算ドリルを解くことに時間を割いていました。

麻雀教室でも、アガった時に自己申告する!と点数計算が目的になっていたように思います。ネットやリアルで麻雀を打ちながらも、手作りより点数計算にばかり気が取られていました。

その結果、手作りできない→アガれない→自己申告の必要なし!

という、なんとも本末転倒な状況に陥ってしまっているのです。

点数計算自己申告したければ、まずアガれないと意味がない!!!

こんな当たり前なことに気付かされました。

初心者は点数計算を完璧にしようと思う必要はありませんね。周りの方に頼ってもいいんです!そんなに背伸びしなくてもいいんです!

今の自分に見合った勉強をすること。勉強の基本です。

手作りは「何切る!」の連続

自分に見合った勉強。私の場合は「何切る!」問題を解くことだと分かっています。麻雀をしている時、牌効率を考えた切り方が出来てない故に「しまった~」と後悔することが多いからです。

何切る!について書かれた書籍は数冊あるので、それらの書籍を読もうと思います。ただ、書籍って結構重たいんですよね。かばんに1冊忍ばせようとすると場所も取りますし。

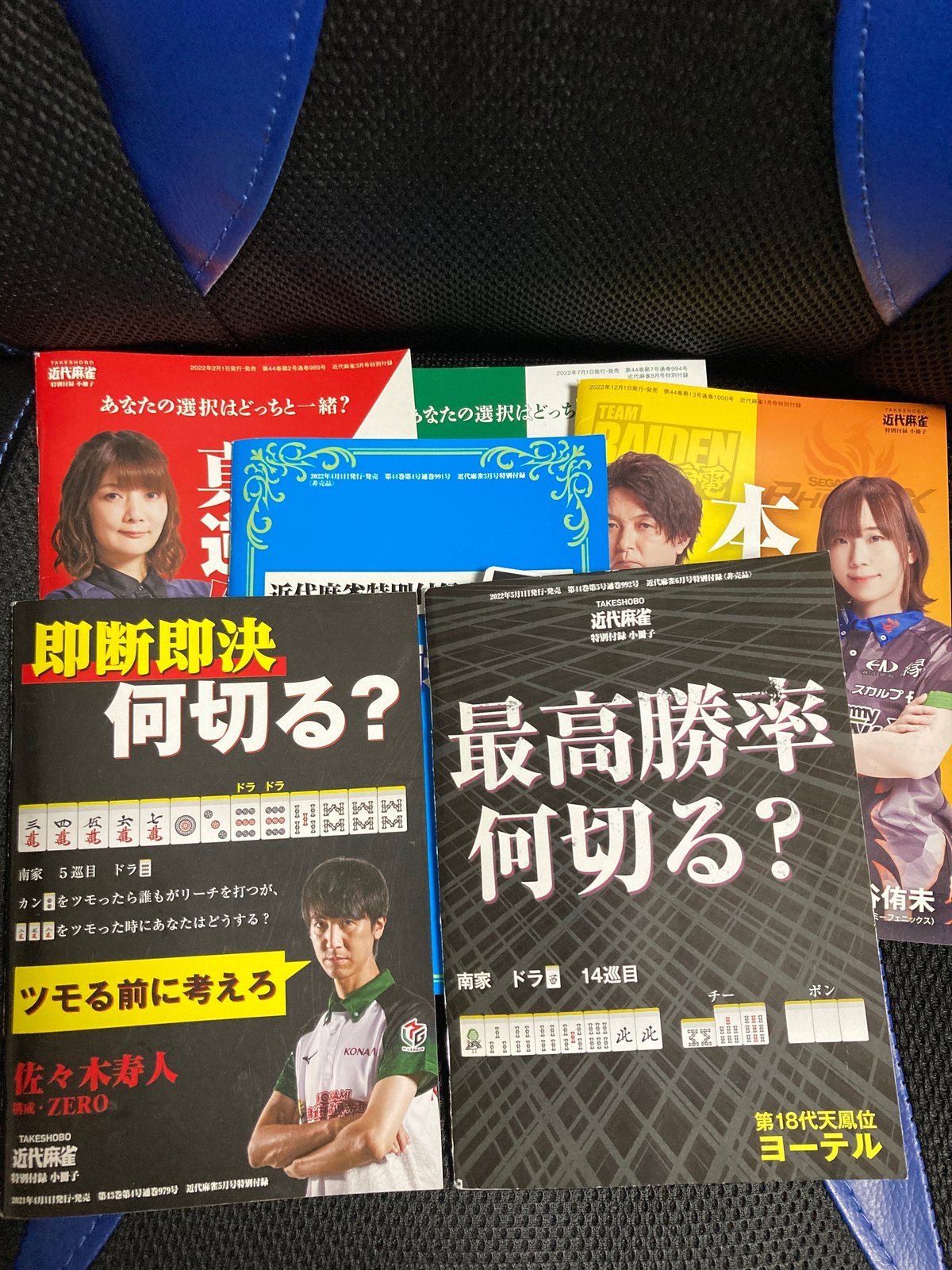

そこで、外出時は薄くて軽い「何切る!」本を持ち歩くことにしました。そんな本があるのかって?あるんです!!持っている人は持っている。

月刊誌「近代麻雀」の付録です

持ち歩くにはピッタリサイズ。もはや、持ち歩くことを前提に作られた冊子なのでは?!とさえ思ってしまいました。

通勤の電車内で、仕事の昼休みに、病院の待合室で、約束の待ち合せ時間に。隙間時間を効率よく使って、牌効率を上げていきましょう!

まとめ

麻雀というゲームは本当によくできたゲームだなと、つくづく感じます。ルールといくつかの役を覚えれば、入門者と上級者が卓を囲むことだってできます。運の要素もあるので、入門者がトップになれることだってあります。

それだけでも、じゅうぶん楽しめます。

より強くなりたいと思えば、牌効率を考えて打っていく必要が出てきます。

点数計算も自己申告だけでなく、相手との得点差を考えれば条件計算する必要も出てきます。深めようとすれば、いくらでも深められる奥深いゲームなんですよね。

ただ、自分が現在どの位置にいるのかを自己分析して自分に見合った勉強をすることが大切です。順序立てて知識も経験も身に付けていかないと、一定以上伸びにくくなってしまいます。

私も、しばらくは「何切る!」の勉強をして手作りを中心に勉強しながらアガれた時に点数計算をするというやり方で学んでいこうと思います。

また数か月後、自分の雀力がどうなっているのか楽しみです。