大豆は身体に毒だった?その理由と対策について

どうも、『よっちゃん』ことイベント担当の中川です。

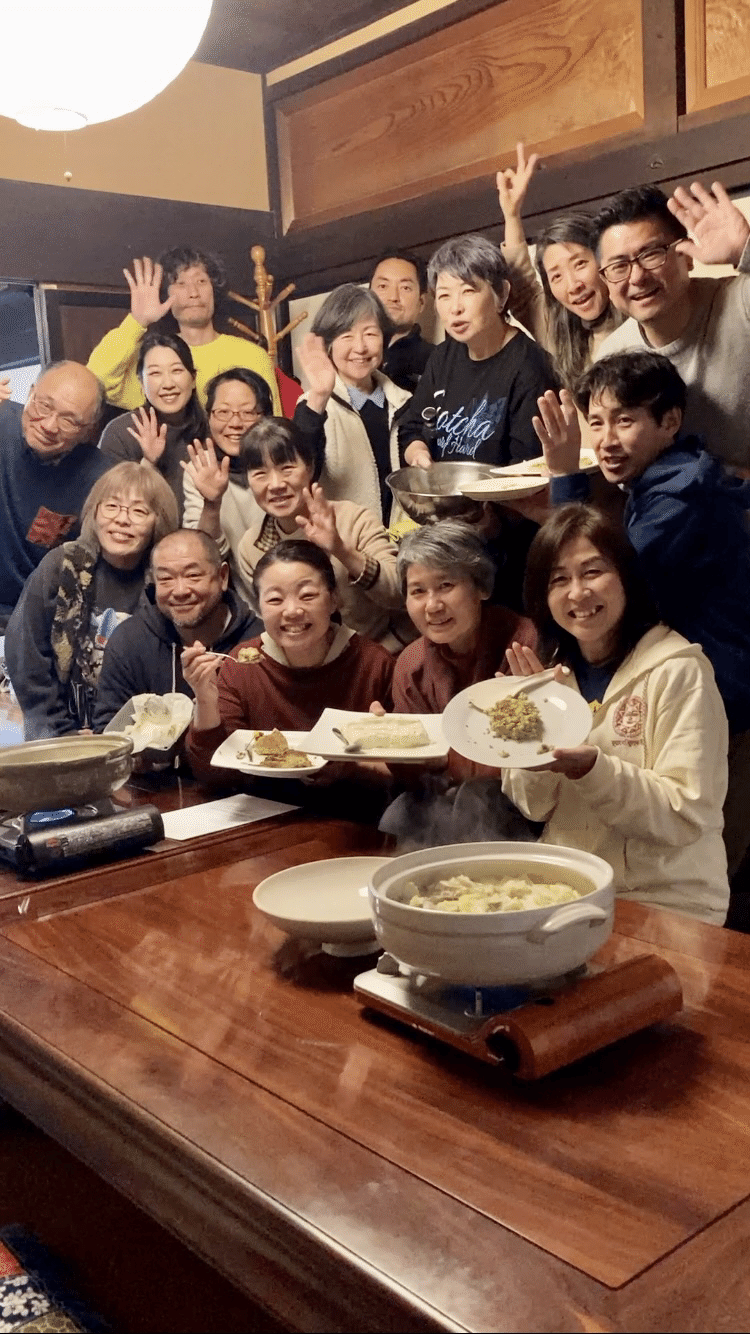

去る3/25(土)は、FARMYイベント

自然栽培の大豆で『豆腐』づくり

を開催!

ちゃんと大豆から、まさに一から作っていく本格型です。

素材の大豆は『あおばた』という、出来が遅いため作るのがとても大変で、市場にはほぼ出回らない超希少な青大豆を使用。

40年間自家採種され脈々と受け継がれてきた在来種を知り合いの農家さんから分けていただき、FARMYの畑で大切に育て収穫した、思い入れの深い大豆でもあります。

参加者の方々は3人組のチームに分かれ、それぞれ協力しながら豆腐を作ってもらうスタイル。

固めにできたチーム、ゆるめの豆腐になったチーム、そもそも固まりすらしなかったチーム…

同じレシピで作ったのに、まさに三者三様のオリジナル豆腐が出来上がりました。

豆腐って、固さや食感、味までも、大豆の茹で時間やにがりの量・混ぜ方、絞る力加減…

微妙な違いで全然変わってくるんですよ。

イベント前に何度も試作を繰り返したけど、一度として同じ味や食感にならず。

ホント奥が深い。

しかしそのかいあってイベント終了後のアンケートでは

・チームに分かれて豆腐づくり、楽しかった!

・同じ材料、同じレシピでも作る人によって出来が違って面白い!

・豆腐づくりだけで終わらず勉強になる話も聞けてよかった!

などとても嬉しい感想をいただきました♪

大豆は不健康食品?

さて

イベントに際し試作を繰り返し、工程を調べていくなかで、『大豆は危険』という話が。

大豆は昔から、栄養豊富で健康的な食品と言われ、玄米と大豆の組み合わせは『完全栄養食』として日本人の食生活を支えてきました。

玄米は炭水化物を、大豆はタンパク質と脂質を多く含んでおり、三大栄養素である炭水化物・タンパク質・脂質がバランスよく摂取できる。

さらに玄米は"リジン”というアミノ酸が少ないけど大豆はリジンを豊富に含み、反対に大豆は“メチオニン”というアミノ酸が不足しているけど玄米にはメチオニンが含まれているという奇跡的な相関関係。

現に、玄米と野菜の味噌汁、納豆や豆腐などを主食に、戦国時代の武士たちは激しい戦いを生き抜き、飛脚も1日でフルマラソン4回分(150㎞以上)を走っていたそうです。

とんでもない草食系男子たち。

それがなぜ『大豆は危険』と言われるようになったのか?

その理由は主に二つ。

・生物毒

・遺伝子組み換え

生物毒

植物はそもそも昆虫や微生物から身を守るため『生物毒』を持っています。

特に"種”にそれは強いそうで、確かによくよく考えると種って常温で置いていても腐るイメージがあまり無いですよね。

そして大豆も、れっきとした植物の種。

リン・亜鉛・銅・鉄・マグネシウム・カルシウムといったミネラルをつかまえ破壊したり、脂質やタンパク質、ビタミンCやビタミンDの吸収、更にペプシン、アミラーゼ、トリプシンなどの酵素の作用にも悪影響を及ぼすフェチン酸。

ほかにも酵素障害物質、甲状腺誘発物質などの人体に有害な植物性化学物質『反栄養素(アンチニュートリエント)』が含まれているとのこと。

豆腐を作るとき、大豆をたっぷりの水に長時間浸けておく本来の理由は、これら反栄養素を排泄させるため。

つまり、最初の漬け汁は捨ててしまったほうが良いのです。

栄養素が多分に含まれていても、それ以上に身体に悪い物質が含まれているなら、摂ってしまっては本末転倒。

「良い」と思っていた常識も、新たな知見であっという間に覆ります。

長時間水に浸したり、もしくは味噌のように発酵させたり…

昔の人たちは感覚が研ぎ澄まされ、科学的根拠なんてなくても本能的に解っていたのでしょうね。

そういえば子どもの頃

「生の大豆を食べるとお腹を壊すよ」

と、母だったか祖母だったかに言われたことを思い出しました。

遺伝子組み換え

そしてもうひとつの危険要因、『遺伝子組み換え』。

大豆なら大豆同士、トマトならトマト同士を交配させてより良い品種を作る『品種改良』というもの自体は、古くから行われてきました。

また自然界でも、別の植物の花粉を受粉したり外的な衝撃で突然変異も起こります。

が、現代でいう遺伝子組み換えは、"植物と動物”など、自然界では絶対に起こり得ない掛け合わせをしているそう。

例えば大豆では、除草剤に耐える微生物の遺伝子を組み込み、除草剤耐性を持つ品種が作られました。

ここでの大きな問題は、遺伝子を不自然に変異させたとき、何が起こるか分からないということ。

そして現在市場に出回る9割の大豆が遺伝子組み換えで、その判別が見た目では不可能だということ。

人の身体は食べたもので出来ています。

不自然な食べ物を食べれば身体も不自然になるのは当然と言えば当然。

近年急速に増えている、花粉症などのアレルギーやアトピー、免疫力が低下し風邪をひきやすい子どもたち…

食との因果関係はどうなのでしょう?

遺伝子組み換えを避けるには

遺伝子組み換え食品を避けるにはどうしたら良いか…

一番確実なのは、自分で作る。

ただしこれも、にわかな知識で始め、化学肥料や農薬を使っては本末転倒。

ある程度まとまった土地も必要だし、なかなかハードルは高いです。

あとは、信頼できる農家さんから買うしかありません。

FARMYでは農家さんの顔が見える、いつでも会いに来れる、話して理念や想いが聴ける、そんな農家さんと消費者の方々が近づけるイベントの企画や、安心安全な食品での料品開発・物販の構想なども進めています。

ぜひ一度、長野の地へ遊びにいらしてください😊