農業現場お役(に立ちたい)人カイギ#2『産地PR、農産物ブランディング についてみんなで考えよう』 レポート

※ お役人カイギの紹介

「農業現場お役(に立ちたい)人カイギ」は、全国の農業系公務員が、多様な農業現場の課題解決に向けて、越境して話し合い、励まし合い、行動し合う場所です。2か月に1回、平日の夜にオンラインで集まっています。

農家の右腕、経営改善のあの方こと、ファームサイド株式会社/阿部梨園の佐川氏が主催。佐川氏のミニレクチャー、ゲストスピーカーを迎えての座談会、その後は小グループに分かれての意見交換タイムを設けています。

この勉強会を通じて、個々、組織、農業界が抱える課題を一緒に考えることで、解決できるものが多くあると思っています。ガンガン課題を解決していって、持続的で明るい、未来ある農業を共につくっていきましょう!

農業現場お役(に立ちたい)人カイギについての詳細は以下のリンク先に詳しくまとめられていますのでご覧ください。

イベントの趣旨、概要

第2回カイギのテーマは「産地PR、農産物ブランディング についてみんなで考えよう」です。

まず、佐川さんによるミニレクチャーで、テーマに関する基本的な知識について確認をしました。また、行政の産地PRや農産物ブランディングの全体像を共有しました。

本題のセッションでは、自ら産地PRや農産物ブランディングの道を切り開いてきた5人の登壇者の取り組んだ事例から学びました。参加者は各セッションの概要説明を聞いた後に、自分で選んだグループに参加しました。

その後、全体での振り返り、ランダムグループに分かれて感想のシェアやディスカッションを行いました。

イベントの主な内容

(1)ミニレクチャー

ミニレクチャーではマーケティングやブランディング などの定義や基礎知識等について共通認識を持ちました。また、事前に参加者の皆さんからいただいた課題や事例などから見えてきた行政での産地PR 農産物ブランディング の全体像を共有しています。

商品の立ち上げ、既存のものの顧客を増やす、更に売れ筋商品にしたり全国レベルの商品にする、というステップごとに、何に重点を置いて手を打つかが異なってくるというのがポイントでした。

(2)ゲストセッション

5つのブレイクアウトルームに分かれて同時並行の選択式セッションです。

ルーム1:『ニーズに応えるパン用小麦産地の育成』

病害や価格低下で意欲が上がらない麦産地。そんな中、登場した新品種。しかし、従来の集荷体系では販売できず。それならばと、生産者と行政で製粉会社への販路開拓と値段交渉を開始。試行錯誤を経てニーズを発掘し高価格取引が実現。年々生産量が増加し産地化を実現。今や大手コンビニに産地の麦で作ったパンが並ぶ・・・。

思わず参加者から「プロジェクト◯出てましたっけ?」という声が上がるぐらい、誰しも諦めてしまいそうな状況から光明を見出していく取組がこの「ニーズに応えるパン用小麦産地の育成」でした。発表の中では、業界では品質が悪い(安定しない)と言われる国産小麦について、地元のパン屋などのユーザーの意見をもとに、ユーザーが求める「高品質」を定義・定量化しつつ、安定生産・出荷、そして品質に基づく高価格取引ができるように産地に普及していくプロセスが鮮やかに描かれました。結果的にはブランディングやマーケティングになっているのですが、実際に使っているツールは普及のそのもの。試験場の開発力、普及の現場力(&事業化の力)、生産者の情熱がうまく結実した事例で、「普及員でここまでやるんだ!」という驚きと納得感のあるものでした。

セッションには同じく麦担当、試験場、普及担当など立場の重なる参加者も多く参加しました。質疑応答の中では、どのようにニーズを掴むのか、どのように生産者のモチベーションを高めるのかなどと、公務員ならではの悩みも含めて意見交換が行われ、実りの多いセッションとなりました。

ルーム2:『将来を見据えた輸出産地づくり』

日本一のいちご産地である栃木県で、販路拡大により農業者の所得向上を図るため、産地・県・町等の関係者が一丸となって輸出に取り組んだ事例でした。

磯貝さんは、普及現場から本庁に異動され、輸出促進という未経験の業務を担当することになったのでトライ&エラーの連続だったそうですが、取組農業者の増加や新たな規格で単価アップ、国内向け販売にも反映という輸出の一つの理想形を体現され、さらに普及現場の経験を上手くいかし、関係者を巻き込んで当事者意識を持ってもらうことに成功したことが素晴らしかったです。

発表後の意見交換では、販売ルートの確保や内部での連携体制など、輸出促進業務担当者がぶつかる問題や抱える悩みについて意見交換が交わされ、有意義なセッションとなりました。

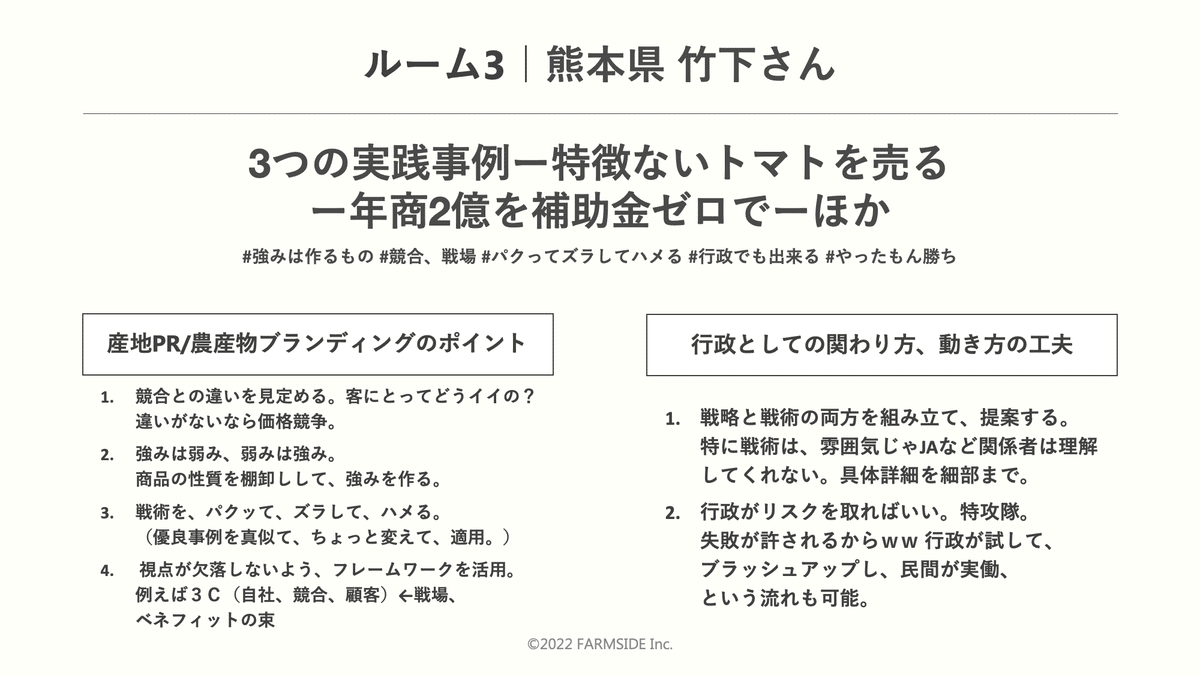

ルーム3:『3つの実践事例ー特徴ないトマトを売る』

発表では、熊本のトマトに関わる3つの実践事例を伺いました。どの取り組みにも論理的な裏付けがあり、生産者と卸業者や販売会社の双方がメリットになる仕組みを提案することで、販路を開拓していました。更に販売促進や流通販売にかかるコストまで抑制するというコーディネート力には脱帽です。

質疑応答では、販路開拓で大きな販売先に入り込むためにどうしたのかなどの質問がありました。竹下さんの、お客様や販売側にとって何が価値あるものなのかを探り、それに応えようとしていく姿勢がとても印象的でした。

ルーム4:『ヨーロッパ野菜の産地ブランド育成、激闘の10年!!』

地元レストランの声がきっかけで、予算・ノウハウ・人手なしでスタートしたヨーロッパ野菜研究会(通称ヨロ研)。初年度売り上げ100万円から、なんと10年で約1億円規模へ。市の外郭団体に所属する福田さんが走り続けた激闘の10年間がぎゅっと詰まった40分間でした。

「トップランナーにスピードを合わせる」「やらないことを決める」といった大胆なルールを作りつつ、販売ツール作りからクレーム対応まで、拾える部分はとにかく巻き取るきめ細やかさが、関係者との着実な信頼構築に繋がっているように感じました。

ルーム5:『キャラクターを活用した農産物販売促進』

このセッションでは、地元の絵師を活用し、擬人化という手法で描いたキャラクターと農作物のコラボによる事例が紹介されました。2次元のキャラクターが次々と繰り出されながら、その効果をきっちり数字で取るという硬軟の取組が印象的でした。

さらに、「自分のところに予算がなければ、農林水産省や国の他の省庁を含め、他のところから取ってくる」、「失敗しても良い。楽しみながら、新しいことを生み出していきたい」という発表者の熱い思いが伝わり、素晴らしいセッションとなりました。

イベントのまとめ

各セッションの事例で共通していたことは、バリューチェーン全体をコーディネートしているということでした。各発表者は、研究や普及現場、販路開拓など担当業務は川上~川下まで各々でしたが、モノが流れるようになるにはどうすればよいのかを全体を俯瞰して考え、関係者を巻き込み解決していく突破力を備えられていました。

行政の立場で取り組む産地PRやマーケティングには限界や難しさがあるかと思いますが、参加された方は、公務員でもそこまで突っ込んでやるのかということに驚きを感じられたとともに、全体をコーディネートできるのは行政の強みであることを知る機会になったものと思います。

参加者のご感想

今回参加した方々の感想を紹介します。次回のイベント参加のきっかけになればと思います。

「どのセッションも聞きたい…聖徳太子になれたらいいのに!!」と血の涙を流しながらセッションを選んだ方が大半だったのではないでしょうか。実際私も登壇者紹介を読みながら叫んでました。

登壇者の方の発想に目から鱗がポロポロ落ちつつ、その華々しい成果の中に、地道な努力の積み重ねが垣間見えるのが特に胸熱でした。「私ももっとやれることがあるかも!」「同じ自治体のあの人も興味ありそう、お声がけしてみよう!」という明日への活力が得られました。次回も楽しみです。

最高でした~~~!!!素晴らしい事例を聞くことができ勉強になりました!何より、めちゃめちゃ、熱意が伝わってきて刺激を受けました!!モチベーション上がりました!!明日からより一層仕事を頑張りたいと思いますo(^0^)o

次回のご案内

お役人カイギは2ヶ月に1回、オンラインイベントを開催しています。次回のイベントのテーマは、「農業者さんとのコミュニケーション、関係構築についてみんなで考えよう」です。

現場のニーズや本音を汲み取り政策提案につなげる、技術支援、販売支援、経営支援をスムーズに進めるためには、農業者との円滑なコミュニケーションや関係構築が重要です。また、時代や価値観が変化する中で、理想的なコミュニケーションの形も移り変わります。イベントを通して、みんなで、経験を持ち寄り、学びを深めていきませんか?

まだ次回のイベントページを作成していないのですが、PeatixかFacebookでファームサイド社をフォローしていただければ、準備ができ次第ご案内差し上げます。

https://www.facebook.com/farmside.jp

主催者、本件に関する連絡先

主催者:ファームサイド株式会社

担当:佐川友彦

連絡先:mail at farmside.co.jp