牛乳が好き!情熱が導いた、北海道での酪農実習

チーズ、ヨーグルト、アイスクリーム。

普段、私たちの食生活に並ぶこれらの食品は、共通して「牛乳」が主原料となっています。

その牛乳。

日本農業新聞の紙面では、長らくの間に渡り、消費量の減少や飼料高が影響して、作り手である酪農家戸数が減少していると報道を目にします。

夏真っ盛りの8月下旬、農業大学の学生である私は、北海道の酪農の現場へ出向き、熱い「酪農人達」と出会いました。

その記録をここに記します。

夢みる牛乳の生産現場へ!

「大好きな牛乳の生産現場に行きたい。」

そう思ったことがきっかけとなり、今、私は北海道の道北地域、川上郡標茶町にいる。

今日から4泊5日で、標茶町担い手育成協議会が主催する酪農体験実習に参加し、酪農を体験する。

東京都内にある自宅を朝5時半に出発した時、外は8月下旬らしく暖かい風が吹いていたが、その3時間後、たんちょう釧路空港に着くと、気温は16℃。

寒暖差に風邪をひきそうで、リュックの中から慌ててパーカーを取り出した。

空港から宿舎までは、標茶町担い手育成協議会事務局の日向さんが送迎に来てくれた。

日向さんは生まれも育ちも標茶町で、幼い頃から酪農のある町で育った。実習先に着くまでの道中、標茶町の気候や実習先となる「TACSしべちゃ」のことを笑顔で話してくれた。

酪農の基礎から学んだ、

TACSしべちゃの5日間

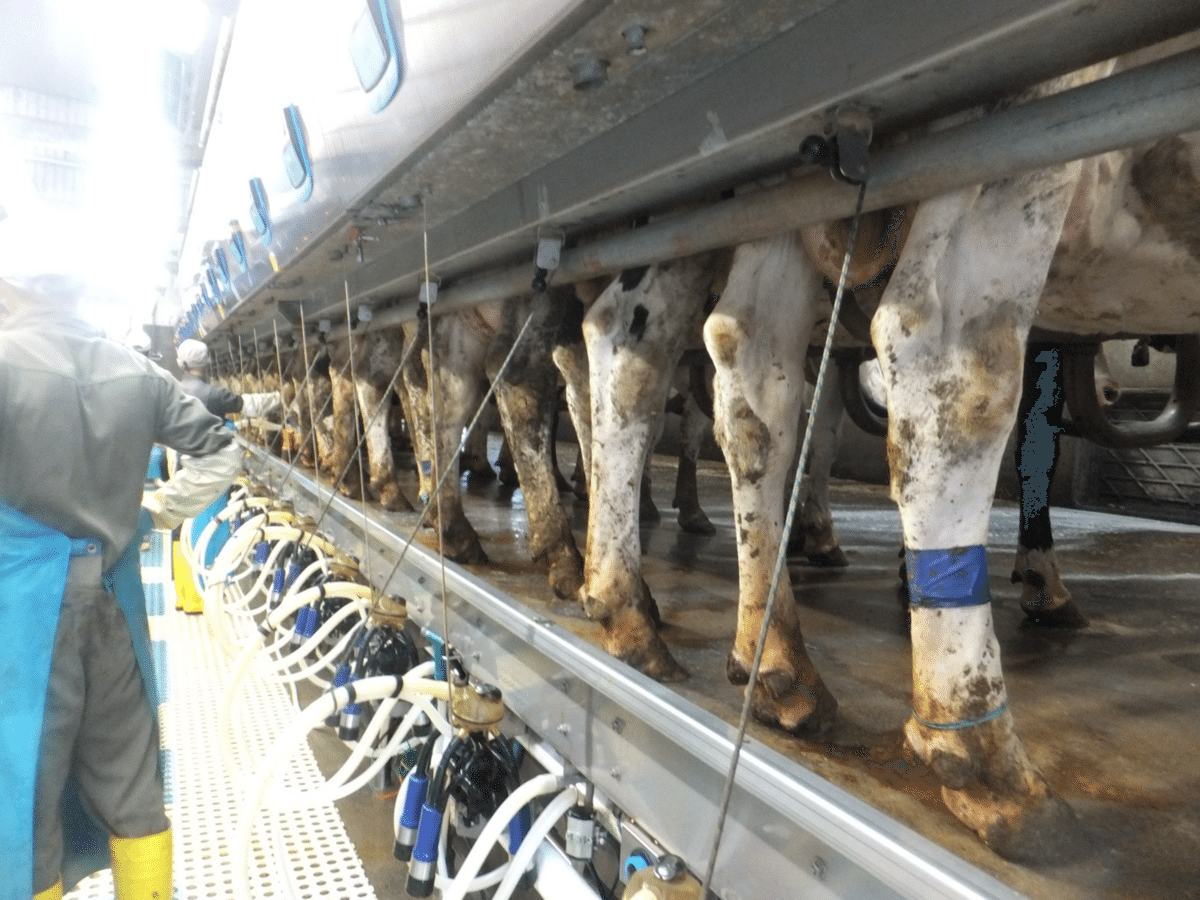

酪農の主な仕事は、牛の糞尿掃除と毎日朝夕の2回行う搾乳である。

成牛は1日に乾草の場合は15kgを食べ、平均20kgのうんちを出す。

糞尿掃除は糞かき棒と呼ばれる道具やデッキブラシなどを使って、床や隅に溜まったうんちを一か所に集め、地下のパイプラインを通し、地下に掘られた保管タンクで貯蔵。

その後、保管タンクで長期間、嫌気性発酵を行い、堆肥化した後、牛の飼料となる牧草畑にまいていく。

4泊5日の酪農実習中、毎日、搾乳中に牛のうんちが顔や髪に飛んできた。

最初は参っていたが、3日目の朝からは全く気にしなくなった。

日に日に牛への愛情が強くなり、うんちの臭いも飛んできたとしても気にしなくなったのだと思う。

実習2日目、朝5時から牛のベッド掃除を行った。

牛は搾乳できる状態となったメスの牛から生まれ、生後から1週間の間は「ハッチ」と呼ばれる子牛専用の牧草が敷かれた屋外小屋で哺育される。

生後すぐに、メス牛が初めて出した初乳を与え、高濃度な栄養を補給する。

哺育調整室で子牛の世話を担当している高田さんによると、8月から9月は牛の出産ピークを迎え毎日数頭の生後間もない子牛が続々と哺育調整室まで運ばれてくるそうだ。

生後から約1週間、毎日の糞便チェックから哺乳、ハッチの掃除など哺育調整室の仕事は常に子牛との対話が必要となる。

2児の母でもある高田さんは「人間と牛は同じ生き物だと思っている。

生まれた赤ちゃんそれぞれに個性があって、お母さんのお乳を飲んで育っていく。

大変な時も多いけれど、その分やりがいも感じている」と話した。

酪農を愛し支える若者たち ―川本くんと上村さんとの出会いー

「TACSしべちゃ」は2013年11月、当時、標茶町農協の組合長であった高取氏が衰退産業と言われていた酪農を町の産業に残すため、標茶町と飼料作物の製造事業などを手がける雪印種苗に協力を仰ぎ、設立された酪農事業を行う農業生産法人株式会社である。

設立から約10年、全国各地から酪農経営を志す若者たちを受け入れ、その数は150人を超える。

その内、15組の個人や夫婦がTACSしべちゃで1年間の研修を経た後、標茶町や道内で自らの牧場を開いている。

1日目の夜、食堂で夜ごはんを食べていると川本くんがすばやい足取りで入って来るや否や、その日の献立であったハヤシライスを勢いよく食べながら、自らのことを少しだけ話してくれた。

今年の4月から、TACSしべちゃの従業員として働く川本くん(20)は、大阪の農業高校時代から酪農に興味を持ち、長期休暇を利用して酪農インターンに参加。高校を卒業してすぐに従業員となった。

明日からの5日間は有給休暇を取って友達に会いに江別市へ行くこと、そして将来は自分の牧場をもって酪農経営をしたい夢のこと。

実習期間中、彼と話せたのはこの時だけだったが、そのまっすぐな眼差しとはっきりとした口調で将来の夢を語った彼は、将来大物になると感じた。

北海道の道東地域、標茶町に構えるTACSしべちゃは、2棟のフリースタイル牛舎と、自社栽培の牧草地面積を300ha(内、飼料用トウモロコシ30~50ha)保有しており、目標年間出荷量は総勢1000頭規模の牛の搾乳量となる3000tとしている。また総従業員数は15名。内従業員は7名で、パートは8名。

4代目場長を担う(株)雪印種苗から出向中の浅沼さんによると、

「標茶町の人間はざっくばらんな人が多い。酪農は体力が必要な仕事だから、従業員同士のチームワークが大切。チームプレーを大事に毎日、牛を向き合っている」と話す。

約5日間、TACSしべちゃでは「人」と「牛」という2種類の生き物が織りなす「酪農」という産業に魅了された日々を過ごした。

TACSしべちゃに短期研修に来ていた上村さんは今年で25歳を迎えた。

近い将来、パートナーと一緒に牧場を開くことを夢みているそうだ。

ともに朝の搾乳作業を終えた後、酪農の仕事について魅力を伺うと「酪農の仕事で毎日行う搾乳は、私にとって歯磨きと似ている。やらないと気分がすっきりしない、ライフワークの一部です」と語った。

実習の大半をともに遂げた酪農学園大学2年の刑部くんは、大学から酪農の世界へ入った。農業高校時代、唯一酪農だけ学べなかったことから、新潟県の実家を出て、現在は北海道札幌市で寮生活をしながら日々懸命に酪農を学んでいる。

「現場の学びって面白いね。」

帰宅前日、回していた洗濯が終わるまで私の部屋で待っている間、刑部くんは力強く言った。

「大学は座学ばかり。知識を体得したいのなら、自分で現場に来る必要がある。」

口数の少ない彼であったが、牛を見る眼差しからは本気で酪農を愛する人ということを感じていた。

20歳のTACSしべちゃ従業員の川本くん同様、酪農を愛する若者はみな本気で牛と向き合う。

今回の実習でこうした若い仲間と出会えたことが、私にとっては一番の収穫物であった。

垣間見えた酪農業界の現状と課題

2024年2月時点、酪農家戸数は前年比5.6%減の1万900戸となった。

飼料高が理由で離農ペースが加速しているという。

現在、日本の酪農は飼料用とうもろこしなどを主原料とした濃厚飼料が主流となっているが、作物である以上、牧草を主原料とする粗飼料と比べて生産コストが高くなる。

また、農家戸数の減少を辿っている日本はこうした濃厚飼料の原料となる作物を生産する農家や酪農家は減少しており、飼料調達の多くは輸入に頼るしか手がないのが現状だ。

元来、牧草を生かした草地型酪農を国の酪農としてきた日本にとって、現状の酪農体制は国家の食料安全保障の観点からも是正されるべきと考える。

依然として課題となる担い手不足の減少や国内自給飼料の生産増進に国が今後、どのような施策を講じていくのか注目していきたい。

(記) 2024年8月26日