ドッチボールが子どもの心に残す戦闘的な意識とは?

学校の体育の授業では、さまざまなスポーツが取り入れられています。今回はその中から「ドッチボール」について取り上げます。このスポーツには、相手を倒すことが勝利条件となる独自の要素が含まれています。

この記事では、ドッチボールのような戦闘的なスポーツが子どもに与える影響について考えます。

1. 子どもの体育の授業とスポーツの役割

体育の授業は、子どもの体力向上や健康維持だけでなく、社会性や協調性を学ぶ場としても重要です。多くのスポーツは、チームで協力しながら勝利を目指すことで、友達との絆を深めたり、競争の楽しさを学んだりします。

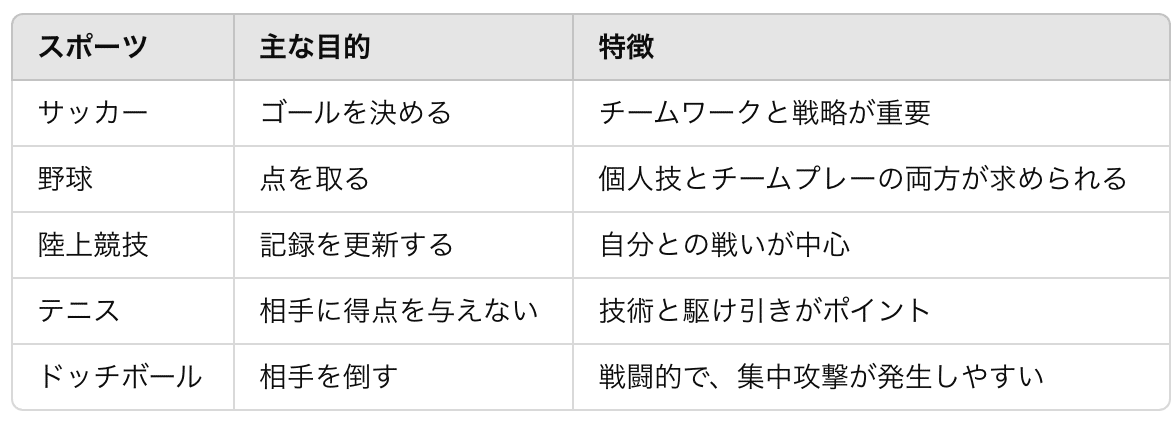

一方で、競技によってはその目的やルールが子どもの心に与える影響が異なることもあります。例えば、陸上競技は自分の記録更新を目指す個人戦の要素が強く、サッカーや野球はチームワークが重視されます。しかし、ドッチボールはこれらとは異なり、相手を倒すことが勝利の鍵となる点が際立っているように私は思います。この違いが、体育の授業でどのような影響を与えるのかを考えてみました。

2. ドッチボールの特徴とその影響

ドッチボールのルールは非常にシンプルです。相手にボールを当てて、全員を倒せば勝利。最後に残った1人を倒すまでは終わらないため、逃げる側の心理的負担が大きいのが特徴です。このような「戦闘的な構図」が、以下のような影響を与える可能性があります。

攻撃性の醸成: 相手を倒すという明確な目的は、攻撃的な行動を助長する可能性があります。

弱い立場の辛さ: 最後の1人になると、集中攻撃を受ける状況に置かれやすく、自信を失うきっかけになりかねません。

体育嫌いの原因: この戦闘的な要素が苦手な子どもは、体育そのものを嫌いになる可能性があります。

例えば、ドッチボールの戦闘的なルールに苦手意識を持つ子どもたちがいたとします。試合の最後に残る1人として追い詰められる状況や、ボールを当てられる恐怖を体験することで、体育の授業そのものがストレスになってしまうことも考えられます。そのような状況を考えると、特定の子どもにとってドッチボールが心理的負担となる可能性があります。

3. 他のスポーツとの比較

他の競技と比較すると、ドッチボールの戦闘的な要素が目立ちます。

例えば、剣道は格闘技に分類されますが、試合前後の礼儀作法が重視されるため、戦闘的でありながらも精神修養的な側面があります。一方、ドッチボールは礼儀や精神的な教育よりも、戦闘性が前面に出るため、受け取られ方が大きく異なると言えるでしょう。

4. 子どもの心への影響と懸念

ドッチボールの戦闘的な性質が子どもの心に与える影響には、以下のような懸念があります。

強者と弱者の構図: 強い子どもがヒーロー視される一方で、弱い子どもは「逃げ惑う存在」として認識されやすい。

攻撃への快感の学習: 相手にボールを当てることが楽しいと感じる経験が、日常生活での攻撃的な行動につながる可能性。

逃げることのストレス: 常に追われる側の立場に置かれることで、自信を喪失しやすい。

これらの影響は、特に敏感な性格の子どもにとって深刻な問題となる場合があります。一方で、ある程度競争やストレスに慣れることが必要という意見もあるため、完全に否定するのは難しいところです。

5. 体育教育の未来と改善の提案

戦闘的な要素が強いドッチボールを、体育の授業でどのように扱うべきか。ここではいくつかの改善案を考えてみました。

ルールの見直し: ボールを当てる以外の勝利条件を追加し、戦闘性を緩和する。

代替スポーツの導入: チームプレーや個人記録を重視したスポーツを増やす。

選択制の導入: 子どもたちが自分の得意なスポーツを選べる仕組みにする。

精神面の教育: スポーツを通じて、他者への配慮や礼儀を学ぶ機会を増やす。

こうした取り組みが、体育の授業をより多様で参加しやすいものにする可能性があります。

まとめ: 戦闘的なスポーツが与える影響を考える

ドッチボールのような戦闘的なスポーツは、楽しさや達成感を子どもたちにもたらす一方で、心の成長において負の影響を与える可能性もあります。この記事で述べたように、強い子どもがヒーローになる一方で、弱い子どもが自信を失うリスクもあるため、体育教育におけるスポーツ選択のあり方を見直すことは重要です。

最後は問いかけで締めさせてください

皆様のお子様は、体育の授業でどんな経験をしていますか?

今回はドッチボールを例に取り上げてみましたが、体育の経験が将来にどんな影響を与えるか、少し考えて見ませんか?

いいなと思ったら応援しよう!