意識低いオーディオ6(LXU-OT2のコンデンサ交換)

暫定最終回、コンデンサ交換です。

今回はすべての電解コンデンサを交換しました。

前回までの記事

前置き

コンデンサ

最近はキャパシタと呼ぶのが主流ですが電解コンデンサについて電解キャパシタと呼ぶのはなんか語感が悪いのでコンデンサで統一します。

LXU-OT2では

すべての電解コンデンサがCapXon製です。

聴きなれませんが台湾のメーカーだそうです。

音が悪いとは口が裂けても言えません。

言えるほどの知識も経験もないですし、最初に感じた感動は嘘ではないのです。

しかしながら、交換できるものは交換したくなるものです。

コンデンサの交換はオーディオ界隈では定番です。

コストがかかるなら考え直します。しかし今回選定した電解コンデンサは安いもので20円、高いもので80円でした。合わせて1000円を超えません。

やってみましょう。

選定したコンデンサ

まずはニチコン製 FGシリーズとMUSE KZシリーズ

まずニチコンのMUSE KZ とFGですが、オペアンプ編で登場した、そして現在使用しているオペアンプのMUSESとは関係がありません。多分。

でも結果的にMUSEとMUSESになったのでちょっと気持ちいいです。

ちなみにFGのほうはMUSEブランドではないようです。

OS-CON

それからPanasonic製 OS-CONです。

正式名をPanasonicの呼称で導電性高分子アルミ固体電解コンデンサと呼びます。

低ESRで定番らしいのですが今の流行りはOS-CON以外の導電性高分子アルミ個体電解コンデンサやハイブリッド型のようです。

ただ今回は秋月で買えるのを第一に。

オペアンプと同時に購入しました。

ESR?

聞きなれない単語が出てきました。ESR?

調べましたが難しい。Equivalent Series Resistance?等価直列抵抗?

ざっくりした理解ではこれが低いほど性能がいいコンデンサということ。

なぜなら抵抗として見たときにその値が低い、ということは電流がたくさん流せる、ということは反応が早い。間違っているかもしれません。

作業

検討

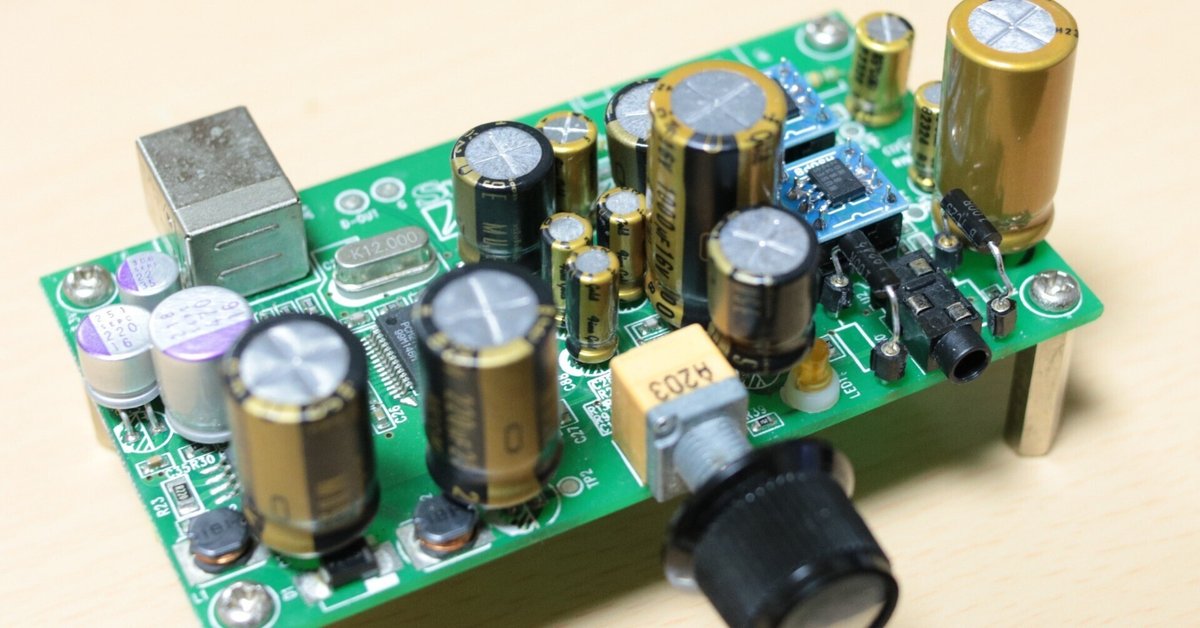

まずは基板を上から撮りました。白黒にして多少調整して印刷。

間違えないようにそこへ番号と交換先の容量を書き込みました。

線でつながっているペアが4つありますが、これは左右のチャンネルそれぞれに使われているワンセットです。

秋月から届いた小袋にマスキングテープを張って使う先の番号を振ってざっくり置いて、どうやって交換するか考えます。

こんなに手間をかけるのは、電解コンデンサのサイズがとんでもなく違うからです。同じ容量でも大きかったりします。

特にオペアンプの左にある、電解コンデンサの密集地帯はもはやどうにもなりません。困った。

ちなみに最初にRCAピンを外してしまっています。使うつもりが無く、邪魔になりそうだったので。

第一フェーズ

フェーズは位相じゃないほうです。段階のほう。字はいっしょ。

交換作業を段階的にやりつつ試聴を繰り返すことで、トラブルが起きたときに原因の特定をして元に戻せるようにしたいと思います。

LXU-OT2に限らずUSB-DACにはデジタル部とアナログ部、そして電源部があります。

左半分にある電解コンデンサはほとんど電源部です。

場所が空いているし、複雑な信号を扱う部分ではないのでここから始めましょう。気が楽です。

具体的にはC2 C18 C33はOS-CON

C3 C4はMUSE KZです。

まずはコンデンサを外します。

なんの因果かウチにはハンダ吸い取り機があります。

ハンダ吸い取り線も併用しながら外しました。

多少サイズが違います。面倒なのは足の幅が違うこと。

それから隣同士になる部品はお互い譲り合わないといけません。

両足を寄せながら2回曲げたり、片足だけ2回曲げたり。

そのまま入るのもありました。

無事収まったので次へ。

LXU-OT2の正面左にあるコンデンサ二本です。

こんな曲げ方です。

曲げた先にチップ部品があるのでちょっと浮かせて取り付けました。

とりあえず動くところまで戻ったので試聴してみます。

ドキドキです。

結果は問題なし。変化もほぼなし。

悪くなってなければ万事OKです。次にいきましょう。

第二フェーズ

アナログ部に手を出してみます。

C88 C31 C39 C38 C16 C21 です。すべてニチコンFG。

なぜ次がここなのかというとサイズがほぼ同じだからです。

つまりそのまま交換するだけ。簡単ですね。

実際にはリードのピッチが微妙に違いますが無理のない範囲で押し込みます。

試聴してみます。

低音の厚みと速度が上がった気がする。

そして、ピー音が聞こえます。

無音のままボリュームを上げるとピーーーという音が聞こえます。

・・・どうしよ。

心当たりがあります。

実はLXU-OT2には持病があります。

この個体では起きていませんでしたが、ピー音がする個体が続出していました。今ここにあるのはおそらく対策後のロットだと思います。

そして解決法もあります。

具体的にはチップコンデンサの交換です。

まじか・・・。

一旦試しにC88へ、買っていたフィルムコンデンサをパラってみます。

・・・少し減った気がする。そして左のみキックが強くなった?

我慢できない範囲でもないので一旦先へ進めましょう。

我慢できなくなればチップコンデンサを交換します。

第三フェーズ

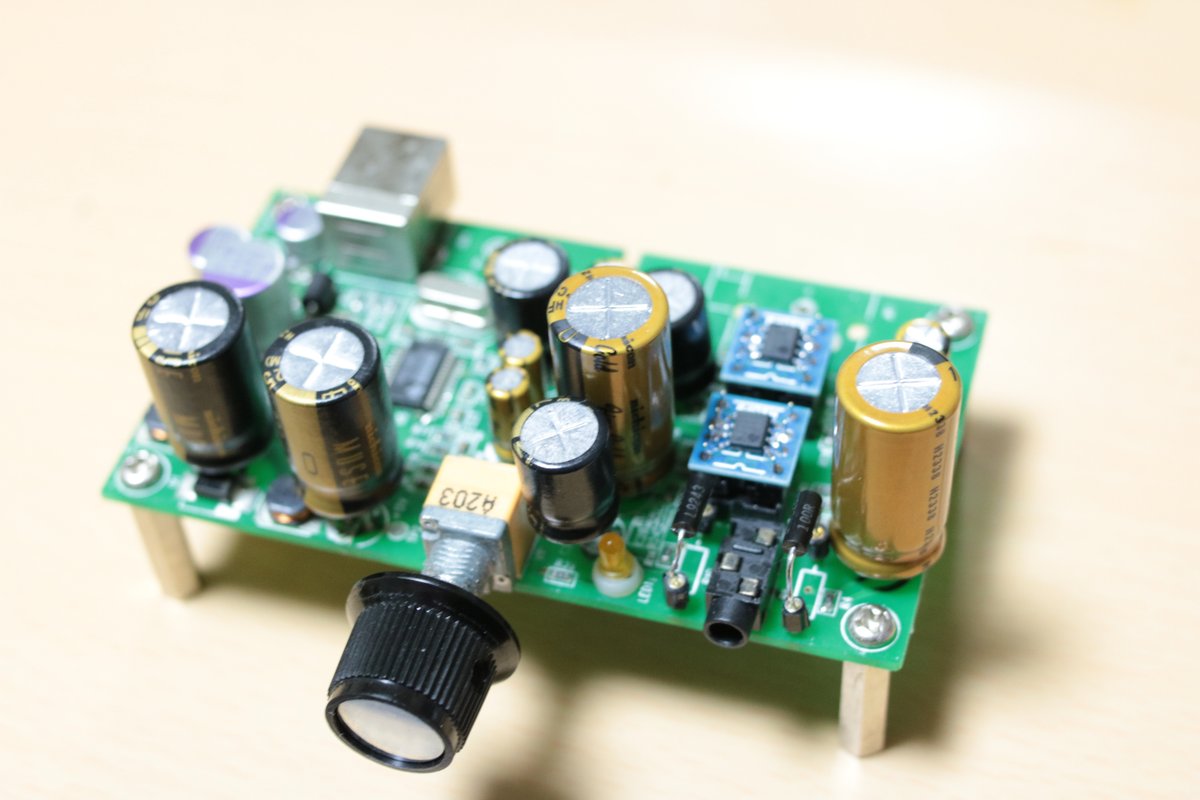

残りの全部です。

C87 C37 C30をMUSE KZ

C7 C6をOS-CON

C45 C32をニチコンFG

でっかいコンデンサがいます。

これが全ての元凶です。

足を曲げたりしながらどうにか収めようとしますがいくつか諦めが必要でした。

1つがLEDにかぶさった電解コンデンサC30、足を長く引っ張らないといけませんでした。

他の1つは後ほど。試聴してみます。

2回目ほどの変化は感じられません。

そしてピー音が少し減った気がします。

追加フェーズ

本来第三フェーズまでの予定でしたが、念のためにフィルムコンデンサ30個パックを買っていました。気まぐれに0.1μFを。

第二フェーズ中に試した、フィルムコンデンサを追加するテストでは低音の厚みと速度が上がった、とあります。

やってみよう。

全てのコンデンサに並列にフィルムコンデンサを入れます。パラります。

第三フェーズで諦めたのはOS-CONを表につけることでした。

裏から取り付けています。

そしてなるべく寝かせて電解コンデンサに並列にフィルムコンデンサを付けました。ちょっと溶けてます。機会があれば交換します。

そして試聴。

Stellar Stellarの勢いが帰ってきたかも。キックの勢いが出た。

苦労した甲斐はあったようです。

ピー音も少し減りました。

オペアンプ交換編で、低音は出ていましたがちょっと勢いがないまま終わっていました。それが改善されたので二重丸です。

さいごに

6回やってきたLXU-OT2の改造ですが、しばらくお休みです。

ケースに入れるか、ボリュームやらインダクタやらチップコンデンサを交換するタイミングでまた更新するかもしれません。

長々とお付き合いありがとうございました。

またお会いしましょう。