4°Cの水

水は4℃が特異点である。

私たちは水の惑星に住み、身体の70%以上が水でできている水そのものみたいな生き物なのに、水のことをよく知らない。

学校では水は0℃で固体(氷)になり、100℃で気体(水蒸気)になると習った。

しかし、水が4℃のときに密度やエネルギー含有量が最大になる特異点であることは、誰も教えてくれなかった。

水は液体であるときに水としての性質を示すから、生命にとっても地球環境のなかで循環するためにも、流体の状態での性質を知ることが大事である。

その流体の状態のなかでも4℃にもっとも中性的で安定した状態になる。

密度が最大で、体積が最小の状態になるので、自然と水は常に4℃に向かうように集まる習性がある。

たとえば、雨の温度が地表の温度より暖かいと、雨は地面の中にすーっと吸い込まれていく。これは地面のほうが、より4℃に近い温度だから。雨は冷たいほう(4℃)に向かって動いていく。

逆に街や農地では地面がむき出しで雨の温度よりも地表が熱くなっているから雨が地面に染み込んでいかない。そもそもコンクリートが浸透を妨げてしまってますが。。そんな雨はさらに熱をもって地表を滑るようにながれる。

地面の中に浸透できた水は次第に深い水脈に引き寄せられていく。そして地下水が4℃になるところで、溜まる。

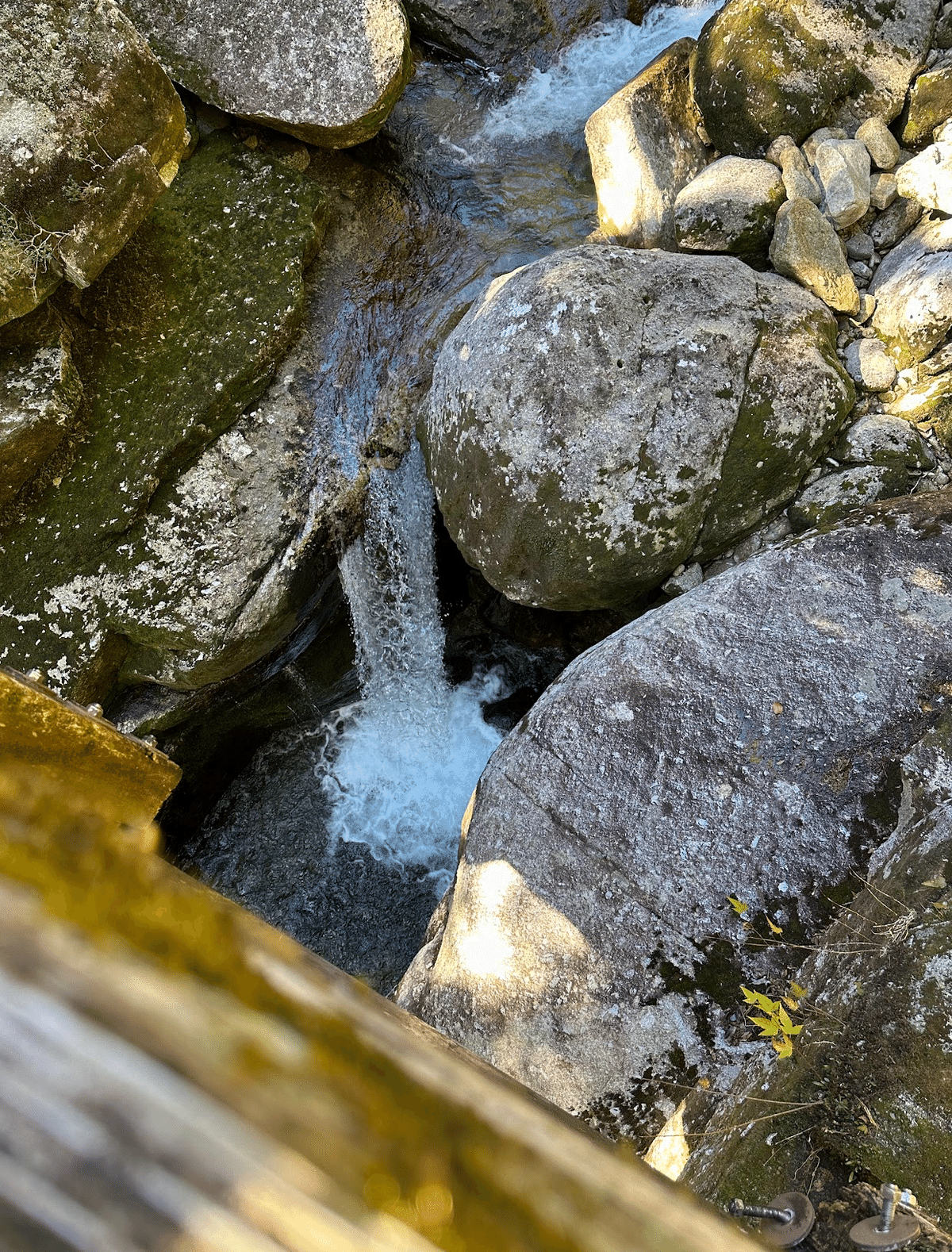

山の湧き水がとても冷たいのは、この4℃の水が押し上げられてきているためだ。

一方、温度が下がっても密度が下がって体積が増えるから、氷は水に浮く。

氷が浮いて水面を覆うことで、断熱効果を発揮して、液体の水の温度が極端に下がるのを防ぎ、魚などの水中生物たちを守ってくれる。

逆に、4℃よりも温度が上がってもまた体積が増えていく。

地下に浸透した水はどんどん深く冷えた層まで染み込んで行き、4℃の層で止まる。

4℃になると水は安定し、自分自身を浄化し始める。水は自分で自分を整える力を持っているのだ。

海水温の上昇が、近年ものすごい巨大な台風を発生させてるが、森が形成してくれていた4℃の水の冷却システムが壊されてしまったことにより、陸からの水が十分に海を冷やせなくなっている。

CO2の温室効果ガスだけが原因ではない。

なぜ4℃なのかっていうのは実はわかっていない。不思議なことがたくさん。

これを理解すると、地面の下の水の流れが読めるようになってくる。地球を一つの生命体と見立てたときの水の循環の一つの基本ルールだ。