見えなくなったホームレスを救え~居場所作りに奔走するNPO法人の取り組み~

1貧困の実態を伝える地方紙の報道

最近は地方紙の紙面も、テレビ同様、インターネットで簡単にみられるようになった。それぞれの地方がかかえる問題が事細かに入手でき、大変勉強になる。そんな日々の日課の中で、最近目に留まった連載記事がある。

それは、岐阜新聞の連載企画「ホームレスは、どこへ行ったー岐阜の現場からー」。

ホームレスをあまり見かけなくなった。街なかにかつてはいた、段ボールを寝床にした人たちはどこへ行ったのか・・・そんな疑問から始まっている。厚生労働省の2023年の調査では、岐阜県内でわずか3人というデータもあるが、はたしてどうなのか。ホームレスをはじめとした生活困窮者やその人たちを支援する団体、行政などを丹念に取材し、ホームレスの実態や支援状況、さらにはずさんな行政の対応などを浮き彫りにした調査報道だ。詳細は、新聞を見てほしい。

そこでまた、かつての取材を思い出した。

「記者さん、これから橋の下に野宿しておる人のところに行って、市役所の生活保護の窓口につれていきますので、一緒に行きませんか?市役所に取材の了解はとってありますで・・・」

木曽川をまたいだ、対岸の愛知県一宮市で生活困窮者を支援するNPO団体の代表、三輪憲功さんを取材している最中に発生した突発事案だった。4年前の真夏で、水分補給が欠かせないほど、とにかく暑い日だったことを記憶している。

岐阜新聞の報道によれば、道の駅で車中泊するなど、居場所を転々としている人の増加、生活保護受給申請者を、窓口で追い返す自治体のずさんな対応・・・などの内容も書かれていた。

対岸ゆえに、岐阜市から生活困窮者が流入してきているのではないか、やはり数年前と状況も変わっているかもしれないと思い、三輪さんに連絡を取ることにした。

2駆け込み寺のような居場所

三輪さんが代表を務めるNPO団体「のわみ相談所」は、生活困窮者への食糧支援や、一時避難のための住居の提供、無料食堂の運営を行っている。さらに、生活保護申請の門前払いを防ぐための申請時の同行支援や就労支援なども行う。困窮者に行政や社会とのつながりを持たせ、自立した生活ができるところまで支援するのが大きな特徴だ。約30年前から、非営利で活動をはじめ、代表の三輪さんはずっと無給でやっている。

その三輪さんたちの活動を口コミやSNS、ネット検索で知ってか、近隣だけでなく、他県からも助けを求めに来る人がいるほどだ。カンカン照りの日であろうと雪が吹きすさぶ日であろうとも、週3回ある食糧提供の日には、相談所の前に老若男女、生活困窮者たちの長い列ができる。

一宮市には生活困窮者支援の制度自体はないが、この相談所が主体的に近隣市を含めた行政窓口と困窮者とのつなぎ役を果たし、緊密な連携をとって支援活動をしているため、事実上のセーフティーネット、まさに「駆け込み寺」的存在になっている。

3ホームレスは3人・・・。本当なの?

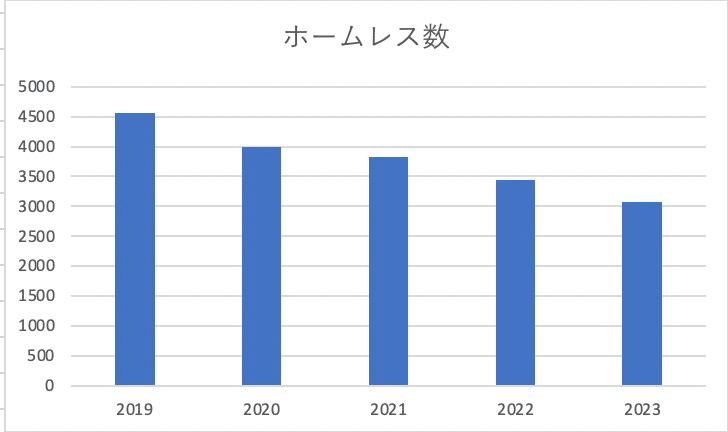

厚生労働省の「ホームレスの実態に関する全国調査」によると、ここ5年間だけみても全国的にホームレスの数は減少傾向にある。今年1月の調査では、新聞報道で注目された岐阜市はゼロ、人口規模もそれほどかわらない一宮市においても、わずか「3人」だった。本当はどうなのか?三輪さんに聞いてみた。

「そんなことはないです。目につく野宿者は減りましたが、私が知るかぎりでも5~6人はいます。さらにネットカフェや車上生活をしている人もいると思うので、実際はもっと多いと思います。市がきちんと把握されていないと思います。」

やはり、一宮市も、三輪さんが活動を始めた約30年前は野宿者を多く見かけたが、今は、ホームレスの存在が見えなくなっているそうだ。

厚生労働省調べ

4ホームレスは野宿者だけではなくなった・・・SOS急増の実態

しかし、実際に、助けを求めに来る人の数は、「かなり増えている」という。のわみ相談所が行っている食糧支援に訪れる人の数も、1回平均、去年は70人だったのが、今年は130人と倍近く急増している。また、29か所あるシェルターと呼ばれる住居も満室状態が続いている。

では、どんな人たちがやってくるかというと、真面目に働いていても、生活費が足りない人や派遣切りにあった人。さらには、病気や障害を抱えて働けない人や、高齢者、シングルマザー、DVにあった人など様々。こうした人たちは、住む場所を失ったり、地域コミュニティーから外れてしまっているケースが多く、「広い意味で、ホーム(居場所)がレスな人が増えている」と三輪さんは話す。その結果、SOSも届きにくくなっている。

昔からある「ホームレス=野宿者」というイメージから大きくかけ離れているのが、今の「ホームレス」の実態なのだ。

5適当すぎる支援がさらに困窮者を追い込む

統計調査と実態との大きな違い・・・。

行政による不十分な実態把握によって、生活困窮者を支援するための法律はあるものの、実際に運用されることは少なく、支援の仕組みが形骸化しているのである。

先述した岐阜新聞の報道や三輪さんの話によると、自治体によって差異はあるが、生活保護の申請窓口で、「住所が作れないならダメ」などと申請拒否に誘導するような理由をつけられ、自立するための相談やアドバイスすらされず、追い返されるケースは少なくないという。

仮に受給申請受理に至っても、2週間、自治体が提供するシェルターに一時避難した後、支援は無料低額宿泊所を紹介されるところまでで、その後は何もなく、放置されるのである。

このため、三輪さんのところにやってくる人の中には、無料低額宿泊所から逃げてくる人も少なくない。なぜ、逃げてくるのか・・・。

宿泊所では、生活保護費の8~9割を支払い、その残りで生活しなければならず、ハローワークに通うことすら難しい生活状況に陥ってしまう。いわゆる「貧困ビジネス」による生活保護費の搾取が、困窮者たちを自立した生活への道を閉ざしてしまっているのである。そうなった人たちは、その後セーフティーネットの仕組みから外れ、社会から孤立していく末路をたどることになる。

皮肉にも、適当すぎる行政の支援が、さらに貧困を増幅させ、「住まい=居場所」がない状態に逆戻りさせてしまうのである。

6新たな居場所作り

そのため、常に満室状態になっているシェルターをさらに増やすことを決断した。

費用を確保するため、今年9月、低額所得者などに対する住宅の確保を支援するための法人、「居住支援法人」の指定を愛知県に申請し、10月に一宮市内で第一号となる認可が下りた。これで助成金が入れば、賃貸物件を新たに契約でき、シェルターの数が増やせると三輪さんは意気込んでいる。

また、うれしいことに、「空き家を使ってください」と市民から申し出も来ていて、リフォームして、空き家のシェルター化を検討中だという。これが実現すると、わざわざ、賃貸料金を払い続ける必要もなくなるし、シェルターの数も格段に増える。

将来的には、孤立を防ぐために地域社会とのつながりの場にしていければと考えているそうだ。

7自立できるまでが支援

今回話を聞いてみて、「生活困窮者」といっても、その実態の範囲はとても広いことがわかった。そして、共通しているのは、「居場所がない」「経済的に生活が困難」「支援制度をまともに利用できない」「社会、行政からの断絶」という点ではないかと思った。

三輪さんも、これらの問題を解決し、「自立した最低限度の生活ができるところまでが支援なんです。」と話す。ところが憲法25条に規定された生活の保障を、国や自治体が行えていないのが実情だとして、支援活動に対する行政からの助成の拡充を求めている。

さらに「生活困窮者をなくすための抜本的な制度作りを国や自治体は大至急進めてほしい」と訴える。そして、制度作りの中身については、「現行の生活保護制度をなくしてもいい。その代わり、最低限度の生活を保障する制度、人間が心豊かに生きていけるしくみを作ってほしい」と語ってくれた。

国民の生活の保障は、国であり地方自治体などの行政が主体となり、そこに民間団体が加わり、支援の充実を図るのが、本来のあるべき姿ではなかろうか。ところが、支援の主体を三輪さんたちのような民間団体が担っている点にもどかしさを感じる。

あらためて行政が、政治が主体的に動いたうえで、官民一体となった支援が必要だと思う。

8人を大事にする社会を

話は戻るが、なぜ、これほどまでに生活に困っている人が増えているのか。

今は、生活の困窮が、心の貧困を生み、それが、犯罪まで至ってしまっているケースも起きている。先進国として世界的にみれば生活が豊かになっているはずの日本で、半世紀以上前の戦後の貧しい時代と同じような現象が起きてしまっている。

バブル期以降、貧富の差は広がりを続けている。その間には、企業による内部留保、富裕層へのお金の集中、非正規雇用の拡大、税金や社会保険料の逆進性・・・などなど社会にある矛盾だらけの様々なしくみが、お金を社会全体に行き届きにくい世の中にどんどん変えてしまってきている。そのため、特に低所得者へのしわよせの深刻度は増すばかりで、貧困がコミュニティーの分断や孤立化を招き、心の豊かさまでも奪われていく・・・。

総じて人に冷たい社会に変化していると言える。ましてや、生活支援や保障に関する世間の目は依然として厳しく、そうした法律やそれを運用する行政が機能を果たしていない実態もある。政治や行政、社会の責任は重い。

最近流行りの「SDGs」の1番は、「貧困」である。そこには「生活の貧困」だけでなく「心の貧困」の解決も含まれている。しかし、人のことを想う、考える、助け合う・・・しくみも社会もそうなってないのが実情ではないだろうか。生活困窮者をなくすために一番求められているのは、まず、人を大事にする心を誰もが持つことではないかと思う。

※写真提供:のわみ相談所