【東大文科三類19組駒場祭企画2022】 駒場から本郷まで歩くということ

本記事においては、我々2022年度入学文科三類19組の有志が駒場から本郷までの23.5kmを約6時間かけた歩いた10月中旬のある歩行会について簡潔に報告する。そのために、その地平を定めるべく歩くということがどのような事態を指すのかという問題を簡単に扱いたい。

1 〈諸国一見の僧〉的歩きを目指して

1.1 「歩く」とはどういう事態なのか:〈あゆむ-歩く〉対立の導入

「歩く」という言葉は、実に日常的であって、一般にこれに対してなんら特別な説明を必要とはしない。歩くという行為は、足を動かして前進するといったほどの意味に使われている。またこれについて、生物学的にその事態を説明するというやり方も考えられる。

さて、まず歩くという言葉を考えるにあたって区別されねばならない類語が存在する。それは、「あゆむ」という言葉である。これは、『日本国語大辞典 第二版』(小学館、2007年オンライン版公開)によると、

類義語「あるく」「ありく」が、足の動作にとどまらぬ移動全体を表わすのに対し、「あゆむ」は、一歩一歩足を進めていく動作に焦点がある。「あるく」「ありく」が、散漫な移動や方々への徘徊をも表わすのに対し、「あゆむ」は一点を目標にした確実な進行を意味する。

と説明されている。

あゆむは、足の移動に焦点が当てられる一方、歩くといった言葉には、足に限らず移動全般を指すという姿勢が見られる。この議論は特に重要な区別を提起する。歩くことが自己目的化したものとしてのあゆみ、そして別の目的を想定する歩行としての歩きの区別、つまり〈目的-手段〉の区別を提起するのである。

歩くことを問うにあたって、区別されるべきあゆむを参照しつつ、歩くことを問うべきである。それは歩くということへの問いの困難さを幾分軽減することになっている。実にあるものの輪郭を描くにあたっては、そのものとは異質なものであるところの外部が必要とされる。

とはいえ、その外部として私がここであゆむという言葉を用いるのは適切だったのかということについてあらかじめ検討しておきたい。まず、歩くという言葉に実質的に対義するのは、歩かないという言葉であり、あるいは日常的には座る、あるいは走るという言葉かもしれない。

歩くことにとっての外部は、歩かない、つまりは座る、走るといった事柄が含まれている。これらは、歩かずに走れ、歩かずに座れ、といった日常的な対比によって知られる。とはいえ、単独に走れ、座れ、という命令文を持ってきたとしても、必ずしも歩くことの対義語としては機能していない。(歩かずに)しかじかせよ、という挿入がない限り、歩くことの対義語にはなっていないのである。こう考えるなら、ごく常識的な結論として、歩くことの対義語は歩かないことになるだろう。

しかし、このような次元での歩くことについての検討にはほとんど意味がない。歩くことにとっての対義語が歩かないことであるところの歩くことを検討することはほとんど意味がない。歩かないことを検討するには、あらかじめ歩くことへの見通しが要求されている。

ここで、歩くか歩かないかという対立を無化できる項目として、あゆむが登場する。あゆむを先述の通りの使い方とすると、歩くとは目的-手段の対立軸を構成する。このあゆむにとって重要なのは、歩くが移動しているか否かということではない。歩くが、目的か否かという問題なのである。

ならば、歩かないことは、あゆむことではないし、歩くこともあゆむことではない。このように、先ほどの論点をすり替えることができる。このように、歩く-あゆむ対立軸を明確にしたところで、あゆむから照らし出される歩くという事態について考えられるべきである。さらには、次に〈あゆみ-歩く〉対立の第三の道として諸国一見の僧的歩きを導入する。

1.2 「歩く」ことの実践とその意味:〈諸国一見の僧〉的モデル

人生をあゆむというコロケーションは一般的である。一方、人生を歩くというのは一般的ではないだろう。それは人生が目的として考えられるという認識と関わりがあるかもしれない。とはいえ逆に、あゆむは移動の自己目的化であるので、人生を手段として歳を経るという目的が達成されているような事態を指すかもしれない。

能には「諸国一見の僧」というのがいて、諸国を行脚していて、そこで幽霊などの奇特に出会して、語りを引き出していく。これはワキの役なのであるが、この諸国一見の僧が歩くという事態について決定的なのは、その歩きが歩くことを目的としたあゆみではないこと、そして歩くことが完全な何かの手段というわけではないということである。

諸国一見の僧は、歩くがそれは彼が奇特を求めていたからではないと思う。それは彼が都をみたいからでもないと思う。諸国一見の僧は、確かに都に行こうとしていたかもしれないけれども、その過程での何かがあるのである。歩くことの目的が達成されることが決して重要なのではない。

諸国一見の僧は、歩くことを自己目的化していたわけでもないし、歩くことを完全に手段としているわけでもない存在である。彼が「諸国」といったときには、歩くことによって広がる空間的広がりそのものが、彼にとっての目的を意味しうる。そのときの歩くことはやはり手段的ではあるけれども、目的地が例え設定されようとも、空間的広がりを視野に入れる限り、歩くこと自体に意味を見出すことができる。

仮にここで、諸国一見の僧というモデルを提示するとすれば、我々の歩きというのは、諸国一見の僧的なものであろうか。

我々が日常的に歩くことは、主に必要に迫られてのことである。朝顔を洗いに歩く、駅での乗り換えで歩くのである。これは完全に歩くことが手段となっている。ここで意識されるのは、歩くことによって、二つの点をつなぐことである。もしこの二つの点をつなぐことに失敗したならば、歩くことに失敗している。

このようなあり方に対して、諸国一見の僧的歩きは相対化可能な視野を提供する。ある二点をつなぐものとしての歩きがあったとしても、諸国一見の僧は必ずその間に空間的広がりを感じる。移動過程に何かを見出す。しかもそれはあゆむこととは厳密に区別されている。もしあゆむのなら、彼は何も歩くこと以外には見出さない。

諸国一見の僧はたいてい何かに出会う。たとえば、源融など。亡霊に出会う、神に出会う。おそらく何にでも出会うことができる。諸国一見の僧的な歩きは、空間的広がりを持ち、それゆえその空間において語りを成立させることができる。能『融』で都の名所を紹介する場面があるが、これは空間的な広がりを前提とする。

我々には、空間的な広がりが存在するのか。歩くということが空間的広がりを保証するものであり続けているのか。二点間をつなぐ歩き。それに対するアンチテーゼとして目的としてのあゆみ。しかし、前者の歩きによって得られるものは、歩行過程ではない。対して、あゆみを提示したとしても、それは他者存在を介せず自己目的的にあゆむことのみであり、近代的自我的な孤独な思索を助長する。他者との信頼の回復と語り、そして異質な存在との出会いを担保するのは、空間的な広がりであり、空間的広がりの保証は、諸国一見の僧的な歩きによってなされるのである。

1.3 諸国一見の僧的な歩きの一例:「駒場から本郷まで歩いてみた」

ここで、駒場から本郷まで歩くということについて考えたとき、駒場から本郷まであゆむというコロケーションはありうるが、しかしこれは一般的とは言い難い。それは本郷から駒場という場所に関わる何かが、目的とされているのであって、決して歩行行為が目的とされているからではないからである。駒場から本郷まであゆむという言葉は、それゆえ、不可能に近いのである。それは、あゆむことはあゆむことで完結するからであって、本郷も駒場も本質的に必要とされないからある。

また一方、駒場から本郷まで歩くといったとき、これは本郷を目的地とするのか、駒場を出発地とするのか、そして出発地と目的地という二点を単につなぐ運動を指すのか。駒場から本郷まで歩いてみたといったとき、駒場から本郷につながる空間的広がり、そしてそれを体験することを可能とする歩くことを意味するのか。

駒場から本郷まで歩いてみた、という言葉にはこのような多義性がある。我々が目指す歩きとはいかにあるべきだろうか。それはすなわち、後者でなければならない。空間的な広がりを担保するような歩きでなければならないし、かつ、空間的広がりを目的とした歩きであってはならない。諸国一見の僧でなければならない。

諸国一見の僧は、空間的広がりを持つだけでは終わらない。彼は、その空間的広がりの中において、語りを成立させる。語りの成立には、常に時間が求められる。あることを同時期に語ることはできない。私がある出来事を認識し、そしてそれを語るのは、事後的である。修羅の亡霊は戦の様子を語るかもしれない。そして、それは過去のことである。いずれにせよ、語りには時間が存在する―〈昔〉男ありけり。

例えば、空間的広がりを担保する行為の一つに鉄道に乗ること、あるいは飛行機に乗ることがあるかもしれない。しかし、飛行機や鉄道には速さがある。それは同一の空間に時間をかけることができない事態を示唆する。空間は広がっても、亡霊が語りだす時間を与えることができていない。それゆえ、ゆっくりとした運動すなわち歩くことと、語りが必然的連関を持つことが理解されるのである。

諸国一見の僧的な歩きを志したとき、空間的広がりとそこで成立する時間的語りを我々は期待することになる。我々がどこかを歩く、そこで空間的広がりを感じる、そこで語りが現れる。我々は不可避に亡霊と対峙することになる。空間に亡霊が現れる場所を見出し、我々は彼が語るのを待つ。

さて、以上のような空論をいかに実践するのか。駒場から本郷まで、という空間的な広がりは、どのような語りを成立させるのだろうか。この問題を問うにあたっては、駒場から本郷まで、という空間がどのような時間的意味を持つのか、ということが問われねばならない。つまり、我々は、歩くという現在的な行為をしつつ、空間的広がりを体験し、そこに亡霊を立ち上がらせること、つまり時間的な語りにアクセスすることを行うのである。ここにおいて、諸国一見的僧の歩きが再現されるのである。

ちなみに、実際の話でいうと、駒場から本郷という空間的広がりに注目し、そこに時間的語りを見出そうと試みるならば、『江戸名所図会』などの書物を予め参照しておく必要がある。それを下敷きとして、亡霊が我々にとって認識可能な形となる。

2 駒場から本郷まで歩いてみた

2.1 計画

我々が、諸国一見の僧的な歩きを志したとき、語りを成立させる〈時間=歴史〉を把握していなければならないのは自明である。このことは、歩くにあたって、亡霊が現れ出た際に、その亡霊の語りを理解するための前提をあらかじめ導入しておくことを意味する。修羅能の人情は源平合戦の時間を前提とするのであるのと同様である。

駒場から本郷まで歩くとなったとき、時間的な語りを成立させるべく、すなわち亡霊の語りを無化せず、我々が耳を傾けることができるように、その道順(空間的広がり)は十分に選定され、我々を待ち受けるものたち何かに向けて準備せねばならない。その一環に計画が存在する。もちろん、計画にはどの場所で休憩するか、どういうペースで歩けば効率的かというような実際的な問題も考慮される。

以下が集合地点、休憩地点、及び通過予定時刻である。

・集合地点(0.0km)東京大学駒場キャンパス一号館正面玄関前 0900

・休憩地点1(3.5km)ファミリーマート表参道駅前店 0940

・合流地点1(5.6km)国立競技場(大江戸線) 1020

・休憩地点2(8.2km)セブンイレブン紀尾井坂店 1100

・合流地点2(10.3km)桜田門(有楽町線)1140

・休憩地点3(12.0km)ローソン大手センタービル店 1210

・休憩地点4(15.5km)セブンイレブン文京神田明神下店 1310

・合流地点3(16.4km)本郷三丁目(丸の内線)1335

・終点 本郷キャンパス 1340

以下が、経路である。

(出発)東京大学駒場Ⅰキャンパス一号館正面玄関前:構内通過→駒場裏門右折、東大裏左折:317(山手通り)→富ヶ谷右折:413(表参道)→富ヶ谷左折:246(青山通り)→南青山3丁目左折:418(外苑西通り)→外苑橋右折:414(四谷角筈線)=405(外濠通り)→四谷見附右折:20(新宿通り)→半蔵門右折:20(内堀通り)→祝田橋左折:301(内堀通り)→大手前右折:403(永代通り)=1・20(永代通り)→日本橋左折:20(中央通り)=日本国道路元標:17(中山道)

当日はこれに基づいて、歩行を行うことになる。

2.2 歩行

天候、気温ともに、よい10月である。その後、計画通り駒場キャンパスの裏を目指し、グラウンドを抜け、東大裏交差点へと着く。ここで、山手通りこと都道317号線を北上する。

裏門から出て北上すると、代々木公園にたどり着く。

横切る形で直進すると、体育館などが見える。

東の方に向かい、原宿駅周辺にたどり着く。1964年五輪の記念の橋がある。

明治神宮を拝する。この鳥居は最近建てられたもの。

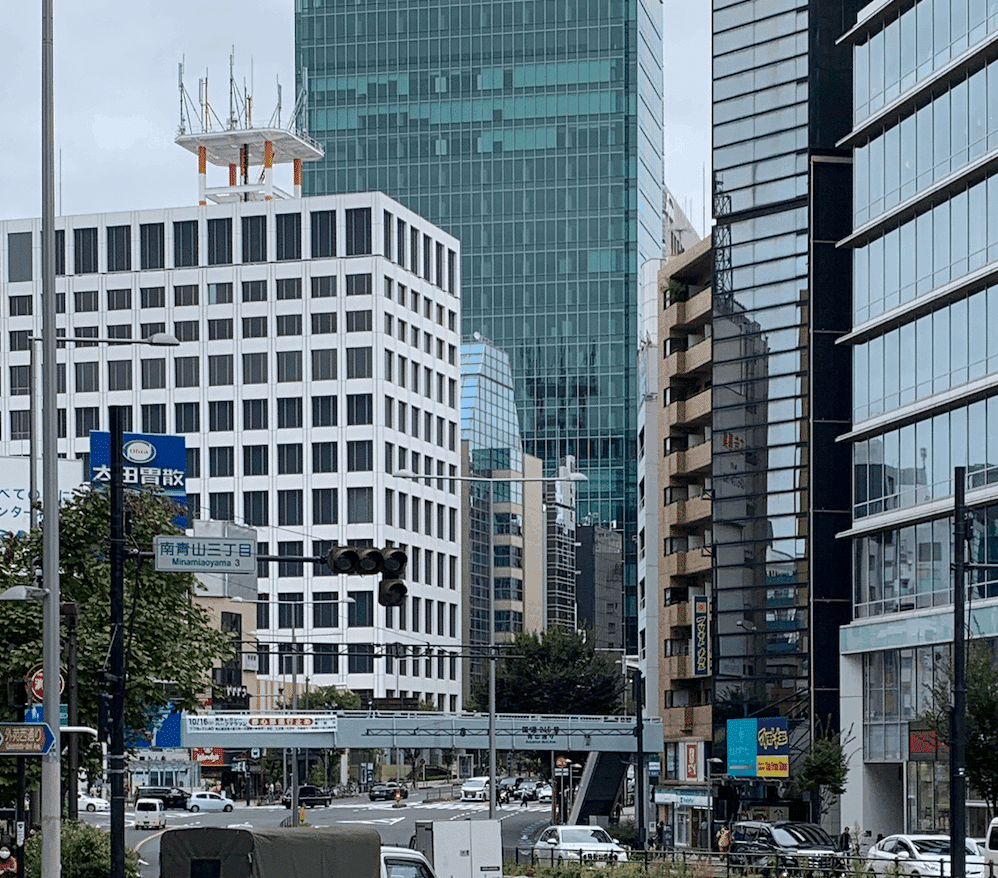

ここで、いわゆる表参道とも接続する413号線へと入り、南青山を目指す。

ここから418号線へと北上。国立競技場を目指す。

国立競技場を望む。

赤坂を望み、学習院初等科を通過し、四谷へと抜ける。

四谷を過ぎて、麹町の方へとゆく。

麹町を越えると、半蔵門へとゆき、そのまま皇居に沿って南東方向へゆく。外桜田門から中に入り、二重橋の方へゆく。

空間的広がりが歩きにより保証され、時間的な語りが導入される前提を作る「教育的な」看板。

皇居を半周したところで、日本橋に向けて南下。国道1号線を見る。

この後、北上して、神田までゆく。その後歩行者天国を見て、国号17号線の分岐点に差し掛かる。

いずれにせよ、国道17号線と思われる方面に、北東を目指す。ちなみに、国道17号線は、その一部が中山道と被っている。

このように、本郷を歩くことで、かねやすが認識され(空間的広がり)、そこに、「本郷もかねやすまでは江戸の内」という川柳が呼び起こされる(時間的語り)。ここに諸国一見の僧が見る亡霊が、かねやすというトーテムを空間的根拠に成立する。

国道17号線に沿って、本郷キャンパスのおなじみの塀を見る。なぜ本郷キャンパス周辺にJRの駅がなく、そして本郷三丁目ないし根津ないし東大前駅から歩かねばならないのか、という重要な問いについては、夏目漱石の『三四郎』の記述が参考になる。以下の通り、記されている。ただし、ここでいわれる「電車」とはJRのことではなく、このときの「電車」とは、街鉄であって、路面電車である。それゆえ、この説明は直接の理由にはなっていないことはことわっておく。

非常に静かである。電車の音もしない。赤門の前を通る筈の電車は、大学の抗議で小石川を回る事になったと国にゐる時分新聞で見たことがある。電車さへ通さないと云ふ大学は余程社会と離れてゐる。

いずれにせよ、本郷キャンパスには入ることができた。

本を模した建物で、関東大震災後にロックフェラー財団の寄付で建てられた。

安田講堂。月並みな本郷の象徴的な建物。ほぼ予定通りの1402に到着。

これにて、一応歩きが終了したが、その後昼食を本郷17号線沿いの中華料理屋で頂戴して、湯島聖堂、湯島神社などにゆき、東大合格のお礼参りをして、上野駅で解散することにした。

チベット文は、「ལྷ་དེའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག།」 が正しいはずなのだが、連声を間違っている。

3 むすび

3.1 補論:諸国一見の僧的歩きの射程

さて、以上の実際の歩きの実践において、諸国一見の僧的な歩きがどれほど実現され、そしてどれほどその意図が明確に空間的広がりとそれを示す文章において読者に伝達さているのかについては、また改めて検討されなければならない。私としては、このような取り組みをする場合、『江戸名所図会』などの先行する時間的語りを踏まえた記述がなければならないと思う。その点、この時間的語りをこの歩行で出現させえたかという問いには、残念ながら否定的にならねばならないと思う。

いずれにせよ、そのようなメタな視点を導入する前にまず、諸国一見の僧的な歩きの射程、すなわちどのような意義があるのか、どのような限界を孕んでいるのかについて、述べておかねばならない。なぜなら、先ほどの議論において、諸国一見の僧的な歩きについて詳細に述べたものの、それがなぜ実践される必要があり、その意義と限界が何であるかについては触れなかったからである。

まず、諸国一見の僧的な歩きとは、空間的広がりを保証し、そこに立ち現れるトーテムが時間的語りを触媒として、亡霊として現れ、現在再び語り出すという現象をいうのであった。たとえば、本郷の「かねやす」が具体的なトーテムとして存在していて、時間的語りである「本郷もかねやすまでは江戸の内」が亡霊の前提を僧の頭の中で作っていて、僧が歩き、空間的な広がりを本郷で感じる、具体的には国道17号線とかねやすのビルディングを見ること、この現在性と川柳の過去性が、かねやすという〈語り=言葉=言霊〉に重なることにより、かねやすが亡霊として立ち現れるのである。

ここでいう亡霊とは、修羅物にあるような直接的な亡霊をいうのではなくて、古のものが今に主観的に蘇ってくるような事態を指すのである。そのための仕掛けがいわば、諸国一見の僧的な歩きということなのであり、諸国一見の僧的な歩きは亡霊の召喚を必然とするのである。

亡霊の出現を最終的にはもたらす諸国一見の僧的な歩きはなぜ重要なのか。これは問われなければならない。諸国一見の僧的な歩きが重要なのは、亡霊の出現を、非意図的にでもあれ、帰結することにある。なぜなら、諸国一見の僧的な歩きの、他の歩きあるいはあゆみに比べて、差異が明確なのはこれだからである。差異がすなわち重要性を意味することはないが、しかし十分特徴として検討されてよいはずである。

亡霊はこの際一般に捉えられているより遥かに広い意味範囲を持つ。亡霊とは過去のものが現在の空間的広がりにおいて時間的語りを媒介としてたち現れる現象なのであった。亡霊はこの場合怨念や悪き因縁により立ち現れるものとは限らない。我々に実に直接的に訴える過去なのである。

過去は我々にとってさして重要でないかもしれない。特に個人的な時間において、過去はしばしば未熟と同一視される。私の小さかった頃は、という語りはその典型的な例である。とはいえ、個人を超えた時間軸において、たとえば、人類という漠然とした時間軸において、我々が過去を見たとき、それらは実に我々を規定するものであり、我々が自分自身の立ち位置を把握し、定めていく際に、最も参照されなければならない前提である。

このような過去を我々がどう認識するのかは重要な問題である。なぜなら、過去への認識が我々の現在の地平を定めうるからである。さらには、この問題は同時に、我々のもとに、過去がいかに過去にとって同時代としての過去から、伝承されてきたのかという問題でもある。

過去からの伝承を開く諸国一見の僧的な歩き以外の方法はあるのだろうか。たとえば、文学。文学という〈語り=言霊〉を媒介として、我々は確かに過去のイメージを結像することができる。あるいは、録画。確かに映像的トーテムにより我々は過去のイメージを結像することができる。しかし、これらは亡霊の出現ではない。

右の二つの例に欠けているのは、空間的広がりである。今この場所で私がかつてこの場所で誰かが考えたことや起こったことを共有する。この場所という空間的広がりに時間的語りを結び合わせて、亡霊を召喚する。とはいえ、空間的広がりが文学、映像などには担保されないのである。

亡霊は我々に訴えかける。それはたまには迷惑なことかもしれない。しかし、我々はその訴えに同一空間において、当事者として接することになる。この当事者というのは、過去が規定するところの現在の当事者と見事に重なるのである。この重なりにおいて、亡霊が最も過去理解に資するのであって、それを登場させる諸国一見の僧的な歩きは〈過去を当事者として理解すること=現在の立ち位置を定めること=未来への方向性を展望すること〉を保証するのである。それは、人々が一般にどのような生を過ごすのかを考える際に重要な示唆を与えるのである。それゆえ、諸国一見の僧的な歩きの重要性はあるのだ。

とはいえ、この当事者性、そしてそれに基づく過去理解は、諸国一見の僧の限界でもありうる。それは、自分を開く行為でありながら、自分の延長線上に時間を見据える行為だからである。それは自分自身を前提として、自分自身の時代を前提として、時間を展望することだからである。自分自身の手垢を過去へとそして未来へと塗りたくってゆくことなのである。

この歩きには限界がある。この歩きの射程はあくまでも歴史的問題を個人的な事柄として立ち上がらせることにあるのであって、これはその個人の亡霊を客観的に把握し、それをメタ的に統一する地平に引き摺り出すことに失敗している。また、ともすると当事者性を根拠に、行為の意味を考えず、何事かに土足で介入する事態を助長しうる。とはいえ、当事者性という現在失われてしまっているもの、特に日本に在住する者が失いつつある日本に対する〈当事者性=責務=共通の語り=言霊〉を回復する契機として、依然その重要性は変わらないと考える。

諸国一見の僧的な歩きはそもそも能において示されてきた。能は芸能であり、伝承されてきたものである。そして、諸国一見の僧的な歩きという方法論を我々に伝承した。この方法論にはこのように歴史的な正統性もあるのは言うまでもない。その伝承された方法論により、我々が再び過去にアクセスするというのは、実に自然なことであると思う。

3.2 駒場的な意義

このような歩行はいかに駒場祭において、企画され発表される必要があるのか。そして、東京大学の教養学部の前期課程生、すなわち駒場生がなぜこのようなことをする必要があるのか。

一部には、駒場から本郷へと歩くという行為が、駒場で開催される駒場祭から、本郷で開催される五月祭への復権を企てる示威行為として、政治的意図を読み取る者があるかもしれない。あるいは、駒場生が本郷にもつ憧れを具体的行為すなわち「本郷参拝」という形で現実化したと考える者があるかもしれない。

このような推量は確かに間違いとは言い難い。入場制限の厳しかった五月祭への未練から復権を図ったり、本郷参拝をしたりということは、十分駒場生的な行為といえる。とはいえ、進振り的な駒場生の現実論的意味を示すことは何ら重要な問題を提起していない。

むしろ、駒場生としての理論的な問題を提起することをここでしたい。まず、駒場生には方法論がない。駒場生は駒場で研究の方法を学ぶことは求められていない。教養学部は、教養なるもの、それは既存の自己にある知識や関心を相対化し、それを揺らがすことで、問いを発見し、新たな地平を開く契機を掴むことを学生に強要するのみである。これが何を意味するのかは定かではないが、いずれにせよ教養に重きが置かれている。それは以下の文言によっても明白である。

わたしは教養学部前期課程をしばしば「迷宮」になぞらえます。教養学部はみなさんを「迷わせる」、ただしポジティブな意味で「迷わせる」ところだからです。みなさんは、たとえ漠然としたものであっても、何らかの関心に導かれて、本学に入学されました。けれどもみなさんは、教養学部においてそれ以外の多様な関心領域と出会うことになるはずです。当初の関心がそれによって相対化され、別の領域への関心が強くなることもあるでしょう。つまり「迷う」ことになるわけです。

みなさんが現時点でおもちの学術的な関心を、それが漠たるものであろうと明確化されたものであろうと相対化させること。自分が関心とする分野以外にも、文理にわたって広大な学術領域のいわば「沃野」があるというのを知ること。そして、その知の「沃野」のなかに自分の関心を位置づけてみること。さらにはそれによって、みずからの関心をいわばみずからの外側に立って見つめてみること。このような経験は、自己に単純に充足せずに、自己を外部に開き、自己を他者との関係において位置づける力の涵養に通じます。ですから、みなさんが教養学部で身につけるのは、全人的な意義をもった力であるのです。

この意味で「迷う」ことを恐れてはいけません。そこにおいては、みずからが当然視していた関心事や前提が根底から覆されるような経験がもたらされる場合もあるでしょう。自分という、ある意味でみなさんにとって完成の途上にあるものを積極的に他者にさらすことで、自己を安易な固定化に導かず、他者とのかかわりのなかで「揺らぎ」を感じさせること。これが「迷わせる」ということのポジティブな意義にほかなりません。

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/president/b_message2022_02.html

このような駒場的特性を認識したときに、我々駒場生がこの企画をすることはどう意義づけられるのか。結論的には、亡霊から語りを引き出すことは、教養への一歩であるということにより意義づけられる。以下、順を追って説明する。

駒場生は既存の自己にある知識や関心を、他者へと開くことで、相対化し、それを揺らがすことで、問いを発見し、新たな地平を開く契機を掴むことを期待される。その仕掛けとして、授業が存在しているといってもよい。しかし、このような契機は授業にとどまらない。

駒場的といえる仕掛けはどこにでも存在しうる。それはもちろん諸国一見の僧的な歩きにも存在する。自己の関心や知識の相対化は、諸国一見の僧の「一見」という言葉によって表される。一見というのは、ある特定の場所には執着しない。諸国のどこも幅広く見るというくらいの意味である。それは、自己の関心に極度にこだわることなどを排除している。さらには、諸国一見の僧は自分のことを多くは語らない。彼は能舞台の脇座で舞台のほとんど時間、極めて慎み深く座っている。名乗りも簡潔であって、彼はシテから何かを受け取っても、それを表現せず、内側に留める。そして余韻を残し、シテから語りを引き出せたことに満足したかのように、旅を続ける。

諸国一見の僧が示すのは、極めて教養的な心のあり方である。それは、自分自身の語りを無にして、シテからの語りを引き出すことである。それは、彼が存在することによって、シテが出現し語らざるを得なくさせる力なのである。シテが語りたくて語っているのか、それとも諸国一見の僧が存在するから語らざるを得ないのか。

いずれにせよ、諸国一見の僧は、他者からの語りを引き出す。それは、彼が自分語りを止めること、そして、〈自分の関心を一時忘却したこと=自己を開いたこと〉、つまりは「一見」という関心の相対化を行ったことにより可能となっている。

このことは教養学部により主張されている関心の相対化、そこからの新たな地平を開くということに等しい。亡霊を出現させる、彼に語らせることによって、諸国一見の僧は内的に問いを発見する。彼はその問いをもって、新たな地平を開くのである。

もし仮に、教養学部のいうところの教養の定義を信奉するならば、この教養的な姿勢である諸国一見の僧のあり方にあやかった諸国一見の僧的歩きを駒場から本郷の間で実践することは、まさに教養的、駒場的な意義があるのである。

3.3 継承、そして教養空間へと

歩くという現在の実践は過去そして未来へとつながるものであった。それは、諸国一見の僧的に歩くという行為が、空間的広がりを担保し、そこに時間的な語りを成立させ、当事者的な存在として他者と関わることであった。

このような過去へのアクセスの方法論が存在することによって、そしてその方法論に対する懐疑と検討が存在することによって、我々は我々自身を、そして過去を参照できる。このような方法論が整備されていることによって、過去の叡智にアクセスでき、それによって継承が成立するのである。

とはいえ、このような空間的広がりが直ちに、時間的語りと結びつき、亡霊を出現させるには、時間的語りが歩く者の側にあらかじめ存在していなければならない。それはもしかすると和歌かもしれないし、鉄道のオタク的知識かもしれない。いずれにせよ、〈知識=時間的語り=語って知らされる歴史〉が存在し、それが現前するトーテムに重なることで、空間が教養的になる。

日本の文化的遺産が、遺されたものではなく、現に当事者として、亡霊として現在に立ち現れるようになるには、時間的語りがあらかじめ用意されている必要がある。時間的語りが学問により補償されるならば、実に歩くことにより、天啓が立ち現れるように教養的な空間が成立するに違いないだろう。日本にはすでにトーテムは揃っている。このように潜在的には、日本は歩くことにより成立する教養空間でありうる。日本の世界への発信あるいは観光、あるいは日本での留学、あるいは日本での子育てといったとき、日本の潜在的教養空間にアクセスする手段を持ち、明確な意識のもと、〈教養空間=生活〉が立ち現れていることが重要になると考える。今後の日本を今後の日本に住むあらゆる人たちに継承の一端を託してゆくことになるのだが、このような教養空間現前化としての日本を歩くという営みが重要だと考える。

問題は、日本に関わる学知がこのような歩きの前提となる時間的語りを整備できているかである。私は今後、個人的にこれに関わって行きたいと考える。

以上。企画に協力してくださった文三19組の皆様、読んでくださった皆様への感謝を込めて。

2022年11月8日。

当該企画の小企画長にして著者 パーレンセーケーシェーパ、頓首。