開運日記 薬師寺

京都へおつかいに行った帰りに

薬師寺へ寄ってみようと思いつき

あっつ〜ってなりながら行ってきました(*´-`)

この辺りは昭和51年に再建されるまでは荒地だったそうです

薬師寺の場所も元は藤原京にあったんだとか…

やっぱり、奈良の歴史はロマンだな

これは決意表明↓

玄奘三蔵(602-664)は中国唐代に活躍した実在の僧侶です。玄奘三蔵は当時の中国に未だ伝来していなかった経典を求めて、27歳のときインドへ求法の旅にでます。インドで修学の末、経論や舍利、仏像を携えて17年に及ぶ旅を終え帰国されました。 帰国後は、持ち帰った経典や論疏657部の中から75部1335巻を翻訳されました。最もよく知られる『般若心経』も玄奘三蔵の翻訳によるものです。 玄奘三蔵の求法の旅の目的は「唯識」の教えを究めることでした。その教えは玄奘三蔵の弟子である慈恩大師により、「法相宗」として大成し、飛鳥時代の道昭僧都などにより日本に伝来しました。現在、法相宗の大本山は薬師寺と興福寺ですが、 今も玄奘三蔵は法相宗の鼻祖(始祖)として仰がれています。

特に、薬師寺では玄奘三蔵の遺徳を後世に伝えるべく、平成3年(1991)に玄奘三蔵院伽藍を建立しました。伽藍中央の玄奘塔には、玄奘三蔵のご頂骨(頭部の遺骨)をお納めしております。 このご頂骨は、昭和17年(1942)に中国南京で発見され、その後、全日本仏教会に分骨されました。埼玉県さいたま市の慈恩寺に奉安されたご頂骨を、玄奘三蔵の遺徳顕彰のため昭和56年(1981)に薬師寺にもご分骨を賜り、 玄奘三蔵院伽藍を建立して安置いたしております。

玄奘塔の正面には故・高田好胤和上の染筆で「不東」の二文字が輝きます。この言葉は、玄奘三蔵の、経典を手に入れるまでは東(中国)へは帰らないという決意を表す言葉です。

実は三重の塔

薬師寺は1300年の歴史のなかで幾度も火災や地震、台風により多くのお堂が失われました。そのなかで東塔は、薬師寺創建当初から唯一現存し、平城京最古の建造物です。

東塔には屋根が6つありますが、内部は三層になっており三重塔です。下から1,3,5番目の小さな屋根は裳階もこしと呼ばれる飾り屋根で、各層に裳階がつけられた塔は薬師寺だけです。屋根の大小がおりなすバランスはとても美しく、 「凍れる音楽」と称されます。 東塔はこれまでに何度も部分的な修理が行われてきましたが、平成21年(2009)より史上初の全面解体修理に着手し、令和3年2月15日竣工致しました。

東塔相輪上部の水煙は、他の塔のものと比べて実にデザイン性に富んだものになっています。笛を吹きながら踊る奏楽天人、花籠を捧げる天人、蓮のつぼみを捧げ持ちながら降りてくる天人ととても躍動的です。

東塔の内陣には、文化勲章受章者の中村晋也氏による釈迦八相像のうち因相の四相が祀られています。

何故か、このアングルの写真しか無かった

薬師寺は、日本で初めて東西に二つの塔を建立した双塔式伽藍として有名です。東塔(国宝)は創建当初から残っていますが、西塔は享禄の兵火(1528)により焼失してしまいました。昭和56年(1981)に再建された西塔は、 長年の風雨にさらされ落ち着いた東塔に対して、創建当初とおなじく鮮やかな青丹の色と金色の飾り金具に彩られて美しいコントラストをみせてくれます。西塔の内陣には、文化勲章受章者の中村晋也氏による釈迦八相像のうち果相の四相が祀られています。

もう、手遅れ…

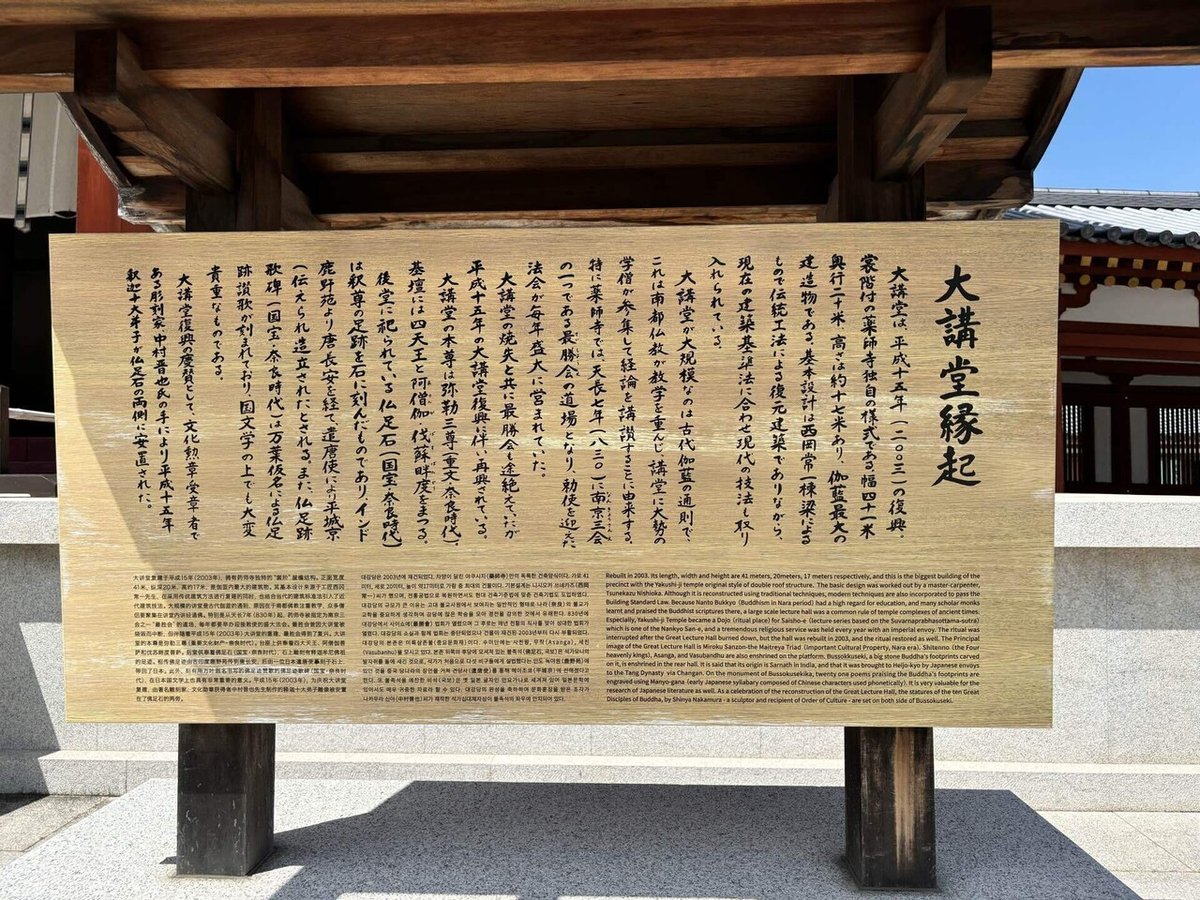

駐車場🅿️から来たら、まずこの前を通るので先にお参りを!となっても間に合うし、この看板が目につく

駅からだと…ぐるっと線路の向こうを渡ってこないとかもしれません…

どうだろ、うーん

線路で踏切になっています

ロケーションは良いよね

撮り鉄じゃないけど、なんか良い

薬師三尊は撮影禁止

パンフレット↓

ここ1ヶ月仕事が忙しく

問題ばかりの激動の毎日だった

そんな時、なんとなく寄ったのが吉!

薬師三尊を前に、心が落ち着きました

いろいろ複雑に考えるけど

実はシンプルだったりして…

表面より、根底?

感情より、愛情?

気分はスッキリ

気付けば変われる

休み明けの残務処理も頑張れそう💪

こうして、何かに助けてもらう

見えない何かだけど

確かにそこにはある「何か」

五感以外の何かも大事にしたいですね(*´-`)

では、この辺で

いつもお付き合いありがとうございます(*゚▽゚*)