断熱性について①【熱伝導率】

はじめに

サッシの紹介に、必ずと言ってもいいほど表記がある熱還流率。

実は大学で環境工学は専攻していたので、専門分野のはずなんですが、留年ギリギリ組に居た私にとっては、「中途半端に知っている知識」となり、先

日、『熱伝導率と熱還流率とはなんぞ?』と聞かれた際に上手に説明できませんでした。

なので、今回は自分の言葉で説明できるようにまとめなおしたいと思います。

熱の伝わり方の種類

家の断熱性の重要さは一旦置いておいて、そもそも熱の伝わり方種類から

まとめます。

熱の伝わり方と言いうと、『扇風機、IHヒーター、熱いコップに触れる』

これらを聞いただけでも何となく原理が違うのではと感じてくれるかと

思うのですが、実は3種類あります。

①熱伝導

熱エネルギーが固体中を高音部から低音部へ移動する現象。

空気や液体も対象で、個体のごとく動いていない場合は下に書く対流よりも熱伝導がエネルギーの動きのメインになる。

イメージ:木よりも鉄のほうが熱くなりやすいなど。

②対流

流動性のある物質が熱を運んでいく現象。

イメージ:扇風機の時に流れる空気、シャワーから出るお湯など。

③放射

物体の電子運動から放出される電磁波による熱移動現象。

イメージ:炭火焼

余談:『だから炭火焼はおいしい!』としきりに教授が言っていたことだけ覚えてます。またなぜ美味しいのかもどこかで調べたいです。

建材の性能値について

断熱材などを見ていると、熱還流率と熱伝導率の二つの数値が良くカタログなんかに掲載されております。(経験談)

とりあえず、本記事では熱伝導率を言語化することを目指します。

次回、熱還流率に挑みます。

◆熱伝導率とは?

熱伝導率を説明するのは先ほどの①の熱伝導です。

熱伝導で発生する熱量を簡易的に数式で表しますと以下の通りになります。

Q=λ(Θ₁-Θ₂)/δ〔W/㎡〕

初見じゃわからないですよね。専門家はハイハイってなるんだろうなー。

ちなみにこの式は、一定時間経った後の熱移動が一定の速度で行われる場合に限ります。(定常状態)

言葉にすると、

『とある均一な物質の単位面積あたりに単位時間移動する熱量は、微小厚さに対する微小温度差に係数をかける事で現わせれる』

ということになります。

もっと要約すると、素材ごとの熱の伝わりやすさを現す式です。

そして、ここで出てくる係数こと、λ=熱伝導率となります。

ちなみに熱伝導率も温度によって異なります。が、建築ではめんどくさいの一定と捉えて計算するそうです。

◆空気は優秀な断熱材

上の図式からわかるように、熱伝導率は小さければ小さいほど断熱性のが良いことになります。

実際は計算ではなく、実験によって求められる数値です。

そしてもちろん熱伝導率は物質ごとによって変わります。

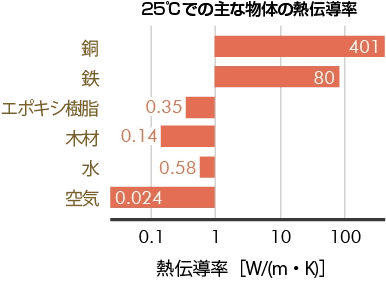

主な物体の熱伝導率は以下の図の通りです。

見ていただくと一目瞭然。空気の熱伝導率が物凄く低いです。

気体の分子間が広く、分子の衝突による熱交換が少ないのが理由です。

ただし、動かない事が条件です。

空気が動くと寒くなることは外へ一歩出れば感じますよね?

あくまでも、静止状態の空気が断熱性を上げるカギです。

代表的な断熱材であるグラスウールや発泡ポリスチレンは、細かいガラス繊維やポリスチレンの膜が空気の留めさせ、高い断熱性を発揮しているのです。

おわり

またしても前回の投稿から間が空いてしまいました・・・

継続って難しいですね。

ただ、学ぶことはまだ諦めてません。

頑張って戸建てのプロと胸張れるように続けていきます。