花粉と歴史ロマン 改訂版

1 はじめに

吹かずとも飛び散る花粉は、空中を漂い、その多くは受粉目的とは異なる場所に運ばれる。その広範な飛散力と強靭な外膜は、地中に取り込まれると時代を記録する材料として地層中の情報源となり、これを解読する「花粉分析」は環境復元の根拠を示してくれます。

ここnoteでは花粉と様々な歴史的事項との関連を説明し、自然科学の手法を含めて文学をあじわい、あるいは歴史的文献を解釈していきたいと考えています。

子供の頃、トノサマバッタやギンヤンマに憧れ、昆虫の飛翔力や色彩に魅せられていた。遥かな手の届かない世界への憧れをロマンと呼ぼう。憧れをいだきつつも、ふらふらしていた若いころ、花粉と出会い、いつのまにか私の心と生活を支える手段となった。「朋の遠方より来るあり、また楽しからずや」。花粉は私にとって今後とも「遠くて近い朋」である。

2 北欧生まれの花粉分析

遥か昔、欧州北西部は氷に閉ざされていた時代があった。その中でも、氷床におおわれていない場所もあって、ツンドラ植生が湿地の周辺に生育していた。気温が低いために植物は枯死しても腐朽する速度が遅く、泥炭となるまでに穏やかな堆積を続けていた。この泥炭層には季節の変化が縞として記録されており、地質学の研究対象となった。花粉分析が誕生した。

“ Palynology ”は、1944年に、花粉に関する科学の用語として、H.A.Hyde教授とJ.A. Williams教授によって造語された。その原意はギリシア語に由来し、細かな埃(ほこり)とともに、振りかかることを意味している。また、pollenは細かな埃(ほこり)を意味する。

1960

以下、欧州の花粉分析学の成立に関する、研究者の写真及び解説は、Erdtman氏の著書(AN INTRODACTION TO POLLEN ANALYSIS 1943)より、転載し翻訳しました。

1909年 N.O.Holst 氏(写真下) “ Postglaciala tidsbestamningar ” 「後氷期の時代決定」ホルストはラーゲルハイムが示した%表示の分析結果から主要な樹種の増減から森林植生の移動速度の計算の可能性まで示した。また、スウェーデン南部でのマツ林の減少と絶滅の背景として人為の可能性さえ示した。さらに、大型化石が湿原周辺の状況把握に限定されるのに対して、微化石はより広範な情報源となることまで指摘している。

花粉が、過去を知る手段となること、さらに植生変遷の概念、人為の影響まで自然史と人類史の接点に迫る可能性が100年以上前に示されていたことに、改めて当時の研究者達の先見性に驚きます。「過去を知ること」を通して、すでに過去に胚胎していた「今」を知ることができるようだ。さて、この先人に対して高い評価を与えていた研究者が、レナート・フォン・ポストでありギュンター・エルドマンでした。

1916年 L.E.J.von Post(写真3)「南スウェーデンにおける泥炭中の花粉化石」ラーゲルハイムの分析結果は、ラーゲルハイムの弟子であったポストらによって、スウェーデンの地質調査所の報告書で公表された。花粉分析的考察の重要性に気づく人は少なかったが、第4紀の地質学においてかつてない発展を予期するデンマ–クの湖沼学者(ルンド)もいた。ラーゲルハイムは自身で花粉分析に関する論文を公表しなかったのでポストの研究との区別が困難視されている。そこで、ポスト の弟子であるエルドマンは、ラーゲルハイムを称して「現代花粉分析学の精神的父」と表現を重ねている。ポストは堆積物の層準毎に花粉化石の組成比を視覚的に示した花粉ダイアグラムを最初に描いたまた、ポストはエルドマン、

フェグリー、イーヴェルセンという世界花粉学会を支えた三巨頭1を弟子としてもった。

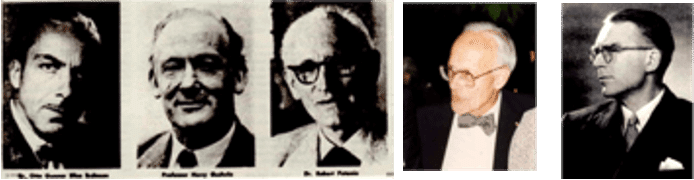

(1897-1973) (1901-1985) ? (1909-2001) (1904-1971)

左から3人は国際花粉学会第1回参加者(1962,4.18掲載)、フェグリー(1992年著者撮影)、イーヴェルセン(Birks & West 1973より)。エルドマンの著書に挟まれていた広告(下図)には、次代を担った英国のゴドウィンの記述があります。以下、「開拓者たち」と題された文章を翻訳します。

「その人は、G.Erdtmanであった。スウェーデン人の彼は1920年代に英国とアメリカの科学者たちに花粉分析の原理と技術を紹介した。

それは今や、地質調査の一つとしてスカンディナビアでは、特にL .von Postの努力と洞察によって発展しつつある。その後、花粉分析の応用は偉大な拡大を示してきた。それは北欧諸国にとどまらず世界中の森林の歴史を明らかにするために、過去の気候状態の流れだけではなく、予期できないような広範囲の問題解決の方法を提供してきたのだ。」(Godwin in Nature*)

花粉分析の欧州での教科書『Textbook of Pollen Analysis (Knute Faegri & Johs.Iversen: Blackwell Sci.Pub. Ltd 14-15.1974)には、第四紀花粉分析の歴史の概要を次のように記しています。

「第四紀」の植生と気候の変化を研究するひとつの手段である花粉分析の使用は実に歴史的偶然である。もし花粉学が、第三紀やさらに古い堆積物中の花粉化石の観察(GoppertやEhrenberg)を基礎に発展していたならば、層位学的手法として発達していたかもしれない。

実際、花粉分析は第四紀以前の堆積物では層位学として発達していたのだから。しかし、19世紀晩期および20世紀初頭のスカンジナビアでは、第四紀晩期の気候変動によって引き起こされた植生史の問題が白熱化していた。

1876年Axel Blyttによって煽動された激烈な論議は、1910年にストックホルムで開催された国際地質学会では高度な段階に達する話題を越えて猛威をふるっていた。その当時、von Postは既に学生であり、この論議の主要な二人の立役者の一人であるRutger Sernanderの協力者になっていた。そして、彼にとって古い問題を明らかにするためにこの新たな方法を発展させることは自然であった。この歴史的な状況のゆえに「花粉分析 」は晩期–第4紀の植生研究の同義語となった。

….中略……………. 20世紀半ばから花粉分析は第4紀晩期の植生と気候の発達の研究には重要な方法となってきた。花粉分析は、高度に多方面に、そして初期の生命の状態に驚異的な身近さを与えながら、大変洗練された手法として改良されてきた。考古学に対しては人間の遺物や大型化石による状況に付加する最も重要な補助的な科学のひとつになった」と、

「花粉の形態」に関する知識は、顕微鏡の開発と同調して蓄積されてきました。以下、年代順に発展の経緯を示しておきます。

17世紀 顕微鏡の発明とともに、観察の対象として花粉が含まれていた。

1671年 花粉の観察結果: Grew,N (英)、Malpighi,M.(伊)

1832〜1837年 花粉の構造: Fritzsche,C.J.(独)

1836年 白亜紀の化石花粉の報告:Ehrenberg(独)

1850年 空中花粉の報告:Ehrenberg(独)空気中には生物由来の微粒子が浮遊している Darwin, C. & Pastur, M.L.

1885年 第四紀の泥炭中から多量の花粉・胞子の発見:Fruh,G.(スイス)

同様にWeber,C.A.(独)やSarouw, G.(デ)も発見

1889年 花粉の比較形態学的研究(158科2,200種):Fischer, C. A.H (独)の観察結果はフィッシャーの法則としてまとめられました。

3 植生の移動と花粉分析

植物の移動は、動物の移動を促し、さらに人間の移動の前提となった。ただし、温暖化は海水面の上昇を結果し、英仏間は海峡が成立する。この時、先駆的な落葉広葉樹に遅れて分布拡大を開始した針葉樹は、海峡を渡ることができず。英国には針葉樹林が成立することはできなかった(ただし、マツ類は除きます)。

一方、大陸からの移民の波は途切れることなくイギリスに渡った。 最も初期の石器時代の狩猟採集民は、原始的な石器にもかかわらず、英国の森を開拓させてきた。 紀元前3500年頃、農業を基盤としたより定住生活様式の人々がやって来た。 彼らの耕作方法は急速に森林の開墾を強めた。5000年前以降、石器時代の人々は落葉広葉樹林を基盤とする狩猟採集経済を基盤としていたが、すでに農耕や牧畜の導入を目的とした森林破壊も生じていたことになる。

4 ガリア戦記の記述

「ガリア戦記」(カエサル著、近山金次郎訳)ほとんどの記述はガリア地方(ピレネー山脈、アルプス山脈の北方)の諸部族との戦闘記録であり、動植物に関する記載はほとんどない。

ただし、英国(ブリタンニア)に関しては内地情報として、具体的な以下の記述があった。「人は無数にいて、数多い家はガリー人の家によく似ており、家畜の数もまた多い。銅や金の貨幣、もしくは一定の重さに量られた鉄の棒を貨幣がわりに使っている。内地には錫、海辺には鉄が出るが、その量は少ない。銅は輸入したものを使っている。木材はブナとモミを除き(1)ガリアにある種類はみなある」。

(1)について、Godwinは 花粉分析学的には「ブナとあるのはクリの誤記であり、ブナは存在していたこと」を指摘している(Godwin,1984)。根拠として、シーザーが用いた「Fagusは甘栗(Sweet chestnut)を意味するものとして使われていたため」として、この箇所を疑問視した。

一方、Tallis,1991によれば「規模の小さなブナ林は既に分布していたもの」として、花粉記録は大型の植物遺物とともにローマ期以前より自然状態で自生していたとしている。私の分析結果(日本花粉学会会誌5(1):35−47)にも、 ブナ属(Fagus )は、約7,000年前以降、断続的に出現している。

一方、モミの欠落は、ガリア戦記の記載の通り、検出されておらずモミ属など*、英国には到達していない。*[ モミ(Abies alba),トウヒ(Picea abies)、カラマツ(Larix decidua)] を指しています。

日本でも温暖化の中で、寒冷期には九州地域から陸続きだった北方の壱岐、対馬へ分布が拡大したが、モミの分布拡大期には海面が上昇し、韓国に到達することはできなかったと考えています。

さらに、ガリア戦記の中には、海辺に住む人々の風習について、「内地のものは殆ど穀物を蒔くことなく、乳と肉で生活し、獣皮を着ている。ブリタンニー人はみな大青(2)で身体を染め、青い色なので、戦闘では恐ろしいものに見える」とあり、農耕は未発達な状況が記されている。ただし、注釈には、この章が後世の挿入とみられる章であることが付記されている。

Godwin は、「この大青(Isatis tinctoria)は、約2000年前のローマ−ブリトン文化における人里植物の一つとして挙げている。また、アングロ・サクソン期の陶器にも種子痕が認められており、その原産地は南部および東部の欧州でありながら西部の考古遺跡で発見されていることから、先史時代の欧州における経済活動が類推されている」(Godwin1984)として、当然のことながら、「ガリア戦記」以前から人々の交流があったことは、改めて経済活動が人間の生活様式の基本であったように思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?