第二回 点群転生デザイン原論

2023年秋学期前半科目として開講された寄附講座「点群転生デザイン原論」。

2023年10月10日、秋の涼しさが感じられた昨日から一転、照りつける日差しが差し込むβドームにて第二回講義が始まった。βドームには田中浩也と履修生、ゲスト講師に京都よりリモートから木内 俊克。聴講には、今後ゲスト講師を控えるシシドヒロユキが現地に、リモートで木内研の学生と第一回に引き続き會澤大志が訪れた。

前回講義、第一回はこちらから。

点群転生デザイン原論

慶應SFCで2023年秋学期開講。會澤高圧コンクリート株式会社による寄附講座。本講義では、使用済みのものを廃棄するのではなく、形を変えて新たな利用先を生み出し循環させる際に、新たな「物語(ストーリー)」を介在させる方法を「(ものの)転生」と捉え、その新しい方法を開拓する。

前回講義の成果物

先週、履修者が好き好きに持ち寄ったプラスチック容器にコンクリートを流し込んだ。何もなかった空間に質量のあるコンクリートが現れた。表面のテクスチャはそのままに、マテリアルが変化しただけで異質なものになる。

マテリアルを変えたことにより浮き彫りになったのは、モノそのものの形状だ。本来あった機能の多くは失われる。象のじょうろは目の模様がないと謎のクリーチャーのようで、豆腐パックのテクスチャはテキスタイルのようであるし、常に環境に影響を受けながら変化するビニール袋は時間が止まったかのように形が保存される。一方で、パンプキンはパンプキンのままだ。

第二回講義『点群』

「3D点群データを、測量・計測や記録だけでなく、もっと「創造的」に使えないだろうか?」

そんな田中浩也の問いから本講義は始まった。ゲスト講師に、木造住宅を3Dスキャンなど建築・都市領域におけるコンピュテーショナルデザインを専門とする京都工芸繊維大学の木内俊克を迎えた。

iPhone 12 Pro以降、LiDARを搭載したスマホが普及しているように、近年3D点群データは一般化してきた。測量・計測だけでなく、建築やデザインを学ぶ学生が実験的な活動や研究に用いる事例も少なくない。また、現実世界を3Dデータにする技術では、「フォトグラメトリ」や「NeRF」(Neural Radiance Fields)なども挙げられる。

講義に入る前に、簡単にLiDARと講義後半で使用するLuma AIで用いられているNeRFの違いをおさらいしておく。

LiDARとは、

LiDARは「Light Detection And Ranging」の略。レーザー光を照射して、その反射光の情報をもとに対象物までの距離や対象物の形などを計測する技術です。

であり、高精度に対象物との距離を計測できることが特徴である。

一方のNeRFは、

「NeRF」(Neural Radiance Fields)は、さまざまな角度から撮影した複数の写真から、自由視点画像を生成する技術。深層学習によって生成された画像を通じて、好きな視点から対象物を見ることができる。画像の自動生成では、光の反射具合や透けて見える景色の映り具合といった情報を再現することは難しいとされていたが、「NeRF」を用いれば、そういった複雑な情報を持つ高精細な画像を単純な情報から作り出すことができる。

であり、比較的容易に扱えるためLiDARと近しい用途で利用が可能になってきている。

ゲスト講師:木内 俊克

点群によって世界の見方を変えることはできるのだろうか?

田中浩也がその試みの一端として砂木(木内俊克+砂山太一)によるアートブック「POINT CLOUD PAPER」を紹介したあと、木内俊克による講義が開始された。

点群は、拡大するだけで全く異なる固有のマテリアリティやテクスチャリティを持っていると木内は語った。そして、古材など起源やコンテクストがあるモノ(object)の個性を再構築して引き出そうとする自身の活動を「Adaptive Reuse」のための活動として様々な事例が展開された。

瀬戸内国際芸術祭2022に出展した「小豆島ハウス」では、建物に付帯する記憶や、建物の材料的・意匠的な資源性を抽出するツールとして、建物や周辺の3Dスキャンを行い、デジファブを用いた作品と点群の映像作品を制作した。近年文化財のデジタルアーカイブのツールとして点群が用いられたり、点群を用いた映像作品は増えてきたが、本展示では1970年代ごろの古民家という一見価値のないものを点群表現で興味深くさせている。

第17回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館展示「ふるまいの連鎖:エレメントの軌跡」でも、木造建築のアーカイブのプロセスの一部に3Dスキャンを用いている。日本の家屋が解体され、ヴェネチアで再構築されて展示された。現在はノルウェーでその古材が活用されている。ここで木内は、「本質的であったことは、丁寧にばらし、丁寧に調べ、部分的に取り上げることなく全て現地に持っていって再構築した、このプロセスが可視化されていたこと。その中で3Dスキャンを行ったこともこのプロセスの記録の上で重要であった。」と述べる。

そのほかにも、街角に意味の希薄なオブジェクト群を設置し、通りゆく人々がコンテクストが編みこむ「Object Disco」や 現在進行形で木内研で行われているプロジェクトであり、点群やロボットアームを利用して、構造として古材を再構成する「Adaptive Design & Assembly system, 2023」などが紹介された。

「POINT CLOUD PAPER」の一部がグラフィカルに見えるように、ヴェネチアで屋根材がベンチに変わったように、Object Discoで周囲の人々が誤読したように、コンテクストを読み替えた素材の「見立て」が可能になっていく。形を作る以前に、形を読む力が必要である。その読み替えのツールとしての点群活用がありうるのではないかと感じられる講義であった。

質疑応答では、「転生」と「Adaptive Reuse」はAからBへと変化している点において近しいこと。それらの活動において、新しい物語を始める時に転生前の状態をよく知っておくことや、ものを捨てずに物語を始めてしまったことに対する責任を持つこと、プロジェクトに終わりを設けるべきなのか、など実践を行う木内の活動から点群転生への解釈を広げた。

SFCメディアセンターを「転生」させる

後半は、例の如く実践だ。

木造の乾式工法とコンクリートの湿式工法。コンクリートの性質や鉄筋コンクリートの特性などのイントロの後、全講義の全貌が明かされた。

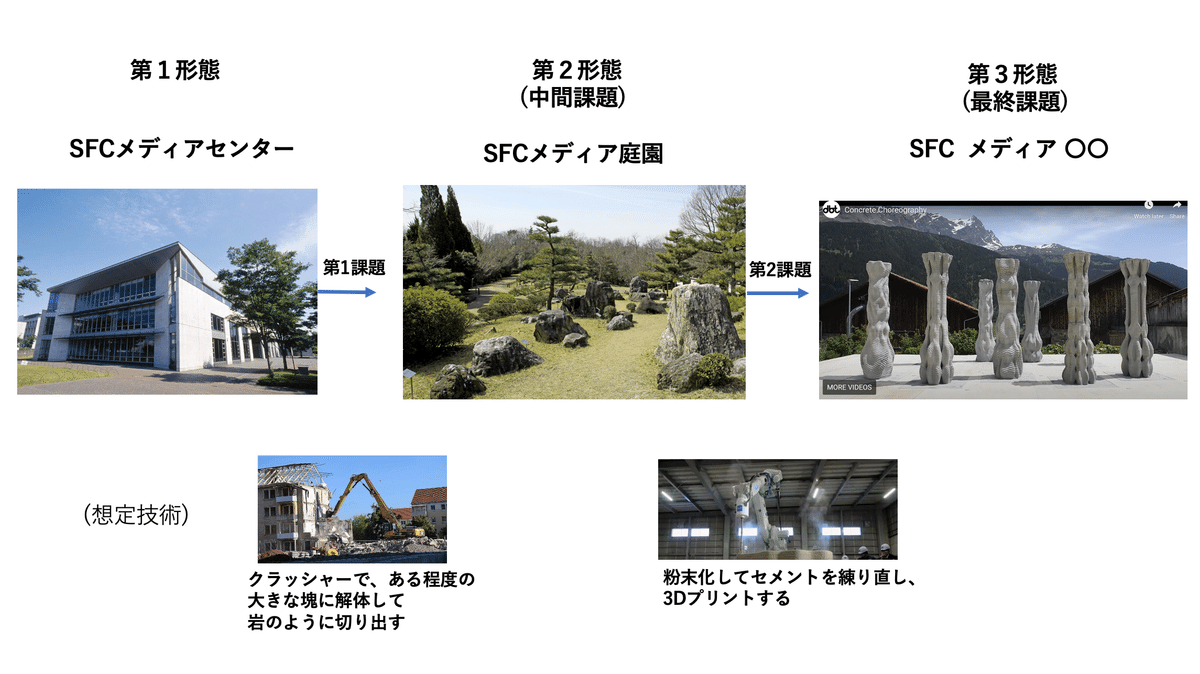

本講義の終着点は、SFCにとって身近な『代表的なコンクリート建築であるSFCメディアセンターを「転生」させる』ことであった。

モノはいずれ壊れゆくものである。創立から30年をすぎたSFCのキャンパスも将来的に建て壊すであろうと仮定し、メディアセンターを壊し、読み替え、再構築する。徐々に「点群転生デザイン」なる言葉の活動と意味がわかってきたように思える。

第二回となる実践では、

いくつかの異なる形になるように「砕き」、

それぞれの破片を「360度」3Dスキャンして3Dデータ化したうえで、

すべての破片に「固有の名前」をつけてくる。

破片は「グループの人数×2~3個程度」をピックアップして

採用してください。来週はデータと実物の両方を持参してください。

というお題が出された。履修者は、金槌を持ちβドームの外へ。コンクリートブロック(メディアセンター?)を破壊した。

破壊自体が講義の目的ではないだろうが、履修者は何か日々の鬱憤を晴らすように打ち付けていた。

その後、破片に名前をつけることで「転生」させていくのだが、破片を見立てることは簡単ではなく、履修者は思い思いに破片と遊び戯れていた。とりあえず遊んでみることは、子どもの頃を思い出す。一見無駄なサボりが、人とモノの関係を構築するための本質なのかもしれない。

その後、石を吊るし、Luma AIを用いてスキャンを行った。360度撮影する必要があるため、工夫しながら撮影していく。

来週は、このコンクリートの破片に付けられた名前と点群、第二形態へと転生させていく。