CES2020に参加して感じた日本での可能性について

こんにちは。

株式会社sakasa クリエイティブディレクターの藤本太一( @F_TAICHI )です。

ご報告が少し遅くなってしまったのですが、世界一の家電見本市と称される「CES2020」に参加して参りました。

CES(Consumer Electronics Show)をご存知ない方もいらっしゃると思いますので、まずは簡単に説明します。

CES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)は、アメリカ合衆国ネヴァダ州ラスヴェガスで毎年1月に開催される電子機器の業界向け見本市。ドイツのベルリンで開催される国際コンシューマ・エレクトロニクス展(IFA)と並んで世界最大の規模を誇る。毎年、世界中の企業が出展し、新製品や試作品が数多く披露される。

第1回は1967年6月にニューヨークで開催された。その後、1978年から1994年まで1月にはラスヴェガス、6月にはシカゴで年に2回開催されていたが、1995年からラスヴェガスで年に度だけ開催されるようになった。過去にCESで発表された代表的な製品には、1970年のヴィデオテープレコーダー、1974年のレーザーディスクプレーヤー、1981年のCDプレーヤー、1985年「Nintendo Entertainment System(NES、「ファミリーコンピュータ」の米国版)、1996年のDVD、1999年のハードディスクレコーダーなどが挙げられる。(WIREDより転載)

さて、そんなワクワクの止まらないイベントに2020年のスタートとして思い切って参加してきました。

私個人の考えと狙いでは、東京を中心に日本に展開すると面白そうなコンテンツの発掘でした。

世界は今どのような流れになっていて、どんなワクワクするコンテンツがあるのかを実際に見て話して体験して・・・2020年の東京を面白くするために。

それでは早速CES2020に参加した体験を報告的にブログに書き記します。

このあと長くなりそうなので、まずはCES2020に参加した簡単なまとめをば。

大企業もベンチャーも関係なく、良いも悪いも絶妙なバランスで「新しい」を集めた場所

上記がまさに私自身が感じたCESの感想です。

大企業は大企業の考える2020年以降の「新しい」を表現していたし、ベンチャーはベンチャーの考える未来を作っていました。

まさに来るひとの背景や目的によって、本当に感じ方が違うイベントだな、と。

それでは早速私自身が感じたCESを紹介していきます!

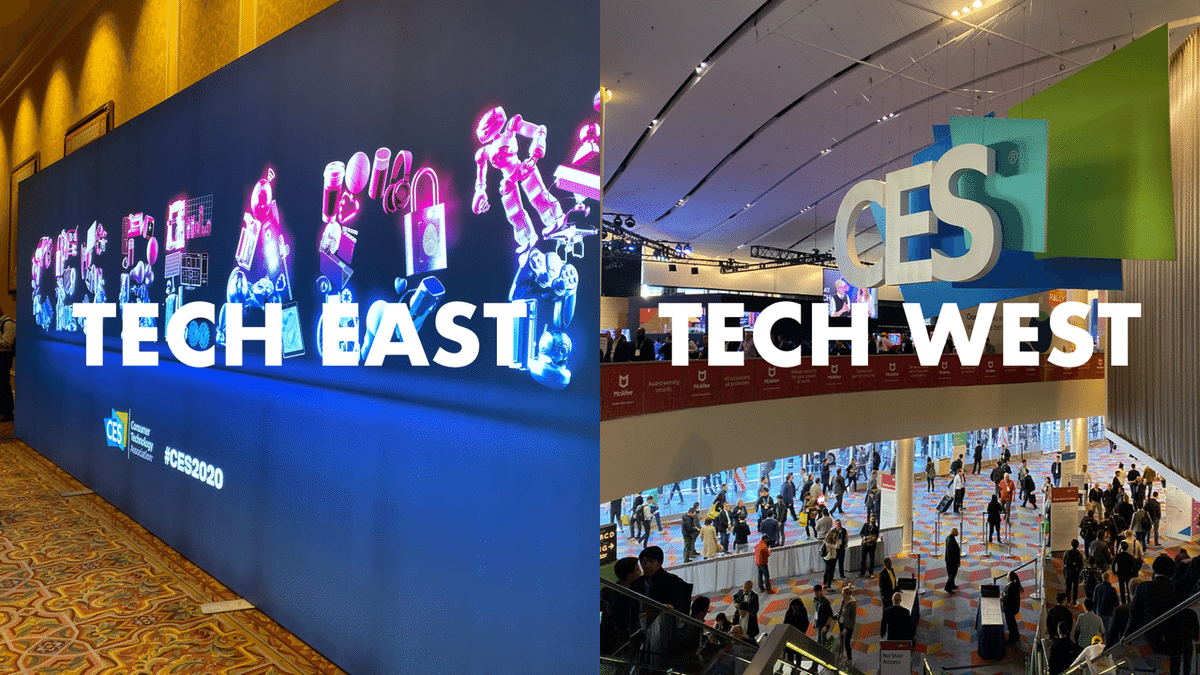

CESはとにかく広い

CESには、TECH EASTと呼ばれる大企業中心のエリアと、TECH WESTというベンチャーが数多く集まるエウレカパークのあるエリアとがあります。

※さらにTECH SOUTHもあるのですが、そちらは時間の関係上伺えなかったので今回は割愛します

それでは、まずはTECH EASTから!

大企業の多く集まる「TECH EAST」

こちらは、今年のニュースで既にご存知の方も多くいらっしゃるかもしれませんが、TOYOTAが「WOVEN CITY」という街をつくる構想を発表したり、SONYが「Vision-S」と呼ばれるコンセプトカーを発表したり、大体CES関連で大きなニュースになるのはTECH EASTから生まれています。

ところで今回のCESの基調講演で「Intelligence of Things」というコンセプトが発表されました。

インターネットの発展に伴い、IoT(Internet of Things)が世の中を席巻しているなか、今年のCESでは次のステージである「Intelligence of Things」に移行すると発表されました。

要するに、インターネットを活かしたデバイスとしての開発フェーズから、そのデバイスをどう生活に活かしていくか、というHOWの部分がより注目されていくということ。

これは、TOYOTAのWOVEN CITYであり、SONYのカーコンセプトであり、他の大企業もただの製品発表だけではなく、より未来を想像できるようなコンセプチュアルなブースが多く出展しておりました。

無数の発明が展示されるベンチャーの祭典「TECH WEST」

続きましてTECH WESTですが、その中でもCESの醍醐味でもあるベンチャーエリア「Eureka Park(エウレカパーク)」についてまとめます。

ひとつひとつ説明してしまうと本当に長くなるので、まずはエウレカパークでの内容を超簡易にまとめましたので、御覧ください。

※これ語ればCES行ってきた感出ると思います

さて、ここからは個人的に気になったコンテンツをいくつか載せていきます。

かなり数は多いので、こちらはまた会ったときなどにお伝えさせてください。

E!ROOM

何でもないところから電気を生み出すというトンデモテクノロジー。砂や水など、自然界どこにでもあるものからエネルギーを生み出します。

これは未来的です・・・!

NanoAR

画用紙ほどの薄さのフィルムに映るホログラムテクノロジー。ホログラムだけだと色々なコンテンツはありますが、ここまで薄く、さらに照射距離ゼロで映し出せるところがミソ。

イベントでもそうですが、表現の幅が広がりそうな技術でした。

POTATO

多分CESで一番ユニークで話題をさらったIoT。

フランスのスタートアップが開発したじゃがいもと会話できるデバイスです。これ以上でもこれ以下でもないのですが、色々考えようによっては面白すぎるコンテンツでした。

iWater

ただのシャワーヘッドではありません。

シャワーを浴びているときは通常なのですが、シャンプーするときはセンサー感知して水が止まってくれるというデバイス。確かにほとんどの方が、シャンプーするときにシャワーを止めるひとっていないと思います。

シンプルなアイデアですが、各家庭に導入すべきエコなアイデアです。

新しい、ただ余白がある

他にも数百といったスタートアップが出展していたので、全てを語ることができず残念ですが。

全体的に感じたことはドローンやAR/VRは定番化しつつ、ヘルステックやスリープテックなど「健康」を軸にしたベンチャーなども多く目立ち、より今の時代に必要とされる分野での開発が目立ちました。

その分、アウトプットの活かし方には余白があり、そこへの可能性に「新しさ」を感じました。

異なる「1」をつなげるのが私の役目です

グローバル企業は、素晴らしいものづくりをするメーカーから次のフェーズに達していました。

どうライフスタイルへ寄り添っていくか、どのような未来を生み出していくか、という創造力をフルに活かしています。

大企業は「1→10」にさらなる強みを今後見出していくことが可視化されていました。

しかし、逆にゼロからの発明は、よりベンチャー企業に頼っていくことの重要性も同時に感じました。

当たり前の部分ではありますが、本当にとんでもない数のスタートアップが出展していたところからも感じることは可能ですが、本当に本当に本当に様々な小さな企業が「0→1」を生み出そうと切磋琢磨していました。

しかし、先程書きましたが、グローバル企業のネクストフェーズである「Intelligence of Things」、要するに未来への応用力みたいな部分には多くの課題と余白がありました。

どう活かすの?

どう魅せるの?

どう役立てるの?

などの部分です。

大企業の力は「1を10にする応用力」

ベンチャーの力は「0から1を生み出す発明力」

この異なる「1」をしっかりつなぎ合わせる存在が必要だし、その役目は・・・そう、私藤本太一が担うべき部分です。(※英国ロンドン時代はコラボレーションデザイナーと名乗っていました)

かなり長くなってしまいましたが、これが私の感じたCES2020の報告となります。

もっと他どんなコンテンツがあったの?

今新しいコンテンツ、実は探してて・・・相談させて!

などございましたら、是非お気軽にお声がけください。どこまでもお伺いします!

それでは最後に・・・

現在、ツイッターのフォロワーを増やそうと日々更新しているので、是非フォローお願いします。

藤本太一 | sakasa inc. クリエイティブディレクター - @F_TAICHI

また不定期ですがnote更新するので宜しくお願い致します!