令和における農業・農村の新たな役割とは?

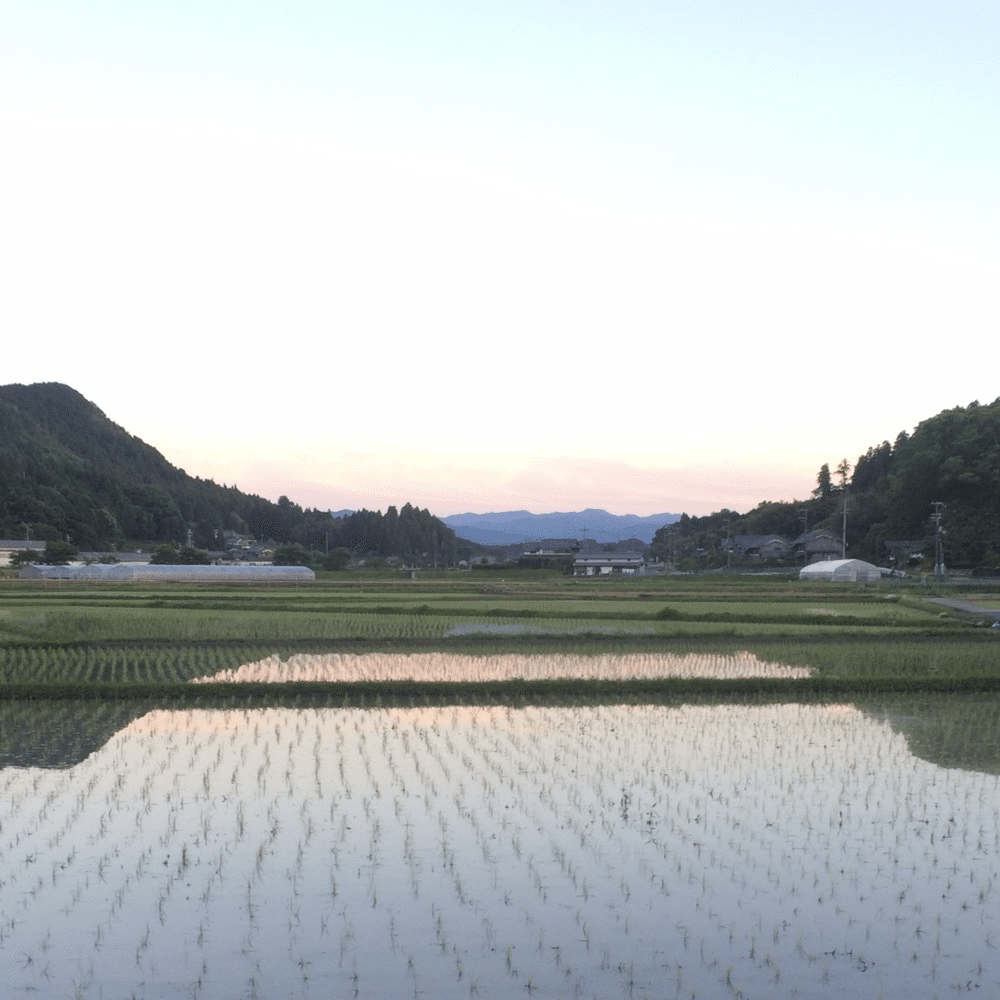

この写真は、私の地元の田園風景をおさめたものです。小さい頃からこの風景の中で育ってきました。

四季折々の風が薫る、大好きな場所です。

そのようなご縁もあり、大学卒業後から25歳の現在まで農業や農村に関わる仕事に就いています。

今月からアフリカに住んでいますが、日本の現場に身をおいていたものとして、農業・農村を取り巻く環境が、大きな変化の中にあることを、肌で感じていました。

この記事は、食料生産にとどまらない農業や農村の役割とはどのようなものなのか?私の考えを記したものです。

こちらの記事、非常に長いので目次より気になる箇所だけでも読んでいただければうれしいです。

※個人の考えを記したものであり、特定機関の見解を示すものではありません。

(1)防災と減災

近年、激甚的な降雨の頻度と強度が増大しています。加えて土地利用形態の変化により、降雨が一気に河川に流入し、河川水位が急激に上昇する事例が増加しています。

アスファルトやコンクリートで舗装された土地では降雨が地下に染み込まず、地表に沿って水路などに一気に排水されてしまいます。

一方で、農地では降雨が地中に染み込むので、河川等に排水される速度が緩やかになり、結果として河川水位の急激な上昇を防ぐことができます。

また、近年では、田んぼやため池に降雨を貯留する取り組みも実施されています。

(福井県ホームページより引用)

(2)地下水の涵養

私たちの主食であるコメは、日本の原風景ともいえる農村地域の水田で主に生産されています。コメの生産には大量の水が必要であり、私の担当していた地域では《単位面積当たり180㎝》の水が十分な生育に必要だとされていました。

田んぼに供給される水の一部は、地中に浸透し地下水となります。このことによって地下水位を保ち、地盤沈下などのリスクを下げるとともに、塩分濃度の上昇防止を含む地下水質の保全にも寄与しています。

ちなみに湛水が不要な《陸稲》の品種も世界には存在していますが、日本で栽培されているのはほとんどが水田で栽培される《水稲》です。

(おおきく土地改良区ホームページより引用)

(3)生態系の保全

田んぼや、田んぼに水を引く水路、ため池などは生物の住処となっています。また里山は人の営みと自然が結びついた環境です。

水を貯めた田んぼに水生生物が住みつき、その水生生物を狙ってカエルやヘビも顔をだし、さらに鳥類が飛来することもあります。

人の営みを生物たちが、それぞれの生活に組みこんでいることがわかります。このような例は数多くあります。

生物の生活の場となっています

また、土地を耕す耕起栽培は生態系に悪影響を及ぼす、との指摘がしばしばみられます。たしかに耕起が土壌生態系を攪乱することは事実です。

しかし、その攪乱環境の中で暮らす生物と生物相も存在していて、そのような生物たちにとっては耕された農地は必要な環境なのです。

《耕起栽培》と対をなす技術として、《不耕起栽培》が近年注目されています。私は、生態系の保全という観点からは、それぞれ一長一短があると考えています。

(4)生物遺伝資源の保全

仰々しい見出しですが、《生物遺伝資源》とはつまり、作物の遺伝子のことです。

例えば、地域にはその地域固有の作物が存在していることがあります。一般的には、伝統野菜という名で販売されている作物などがそれにあたります。

同じ作物でも、栽培地域によって内在する遺伝子に多様性があります。その多様性を保全することで、環境の変化に対応することができたり、あるいは新薬の開発に資することができます。それが生物遺伝資源を保全する意義の一端です。

人に置き換えてみても、それぞれの個性があるから、この事をいろいろな視線や意見を出し合えたり、それぞれの強みで支えあうことができますよね。作物もそれと同じです。

(5)レクリエーション

たまに田舎に足を運ぶと、ほっとすることがあります。日本の原風景である里山は、私たちのふるさととして、記憶に刻み込まれているのかもしれません。

また、農作業体験など《土をさわる》体験は幸福度を上昇させることが実証されています。家庭菜園などの趣味も同様です。

ちなみに、ジブリ映画の名作《おもひでぽろぽろ》は、まさに都会の喧騒に疲れた主人公の里子タエ子が、田舎の親戚を訪ねて農村生活を体験する物語です。

タエ子の葛藤や内省を軸に描かれた映画(だと思っています)ですが、農業や農村の魅力を伝えてくれる内容も含まれているので、おすすめの映画です。

(6)学びの場

生きることは食べることです。そして食べることは命をいただくことです。

農業ほど生物の命と関わる産業はないのではないかと思います。農業に真摯に取り組んでいる農家さんが、それぞれの哲学をお持ちなのは、このような背景があるからかもしれません。

一部、《顔の見える生産者》などの取り組みが展開されているものの、消費者と生産現場はまだまだ離れているのが現状です。いのちをいただいている、という意識も希薄になってしまうのではないでしょうか。

そのような中において、農業の現場を見て、感じて、実際にふれてみること。それは食育にとどまらず、情操教育、また大人を含む生涯学習の場としての役割も大きいです。

(7)地域文化の創出

地域のお祭りや伝統行事などには、農業と結びついたものが多く見られます。また、それぞれの地域の特産品をいかした郷土料理は、全国各地に存在しています。

それぞれの地域で、多種多様な文化が育まれてきたのは、農業の存在が大きいのではないでしょうか?

農業は、人と自然の共同作業ともいえます。人がどれだけがんばっても、水がなければ作物は枯れてしまいますし、適切な行程を踏まなければ害虫が発生してしまうかもしれません。中山間地域では獣害が深刻な問題となっています。

地域の特性やその年々の気候、そういった自然と常に対話しながら、ともに作物を育てていく。その点は、農業の醍醐味の1つと言えます。またその中で、それぞれの地域で固有の文化が育まれてきました。

(むらまち交流きこうより引用)

(8)地域への愛着の促進

上記の《地域文化の創出》のように、農業に結びついた地域固有の文化は、地域住民の地域への愛着を促進する役割があります。

また、伝統野菜のような地域固有の作物は、何代にもわたる営農と自家採取の家庭で、地域の気候風土や歴史をその内側に持ち合わせています。そのため《生きた文化財》と呼ばれるほど、文化的な価値も高いです。

私は、地域の在来作物と地域愛着との関係を研究していたことがあります。

その中で気づいたことは、在来作物は住民の地域への愛着に深く関わっているということです。地域に、文化とも結びついた固有の作物があるということが、地域へ抱く誇りへつながっていることが示唆されました。

(京都府ホームページより引用)

(9)地域コミュニティの強化

水は農業に欠かせない資源です。日本は降雨量は多いものの、水資源腑存量(利用できる水の量)は世界的に見ても少ないです。その理由は、急峻な地形のために降雨がすぐに海に流出してしまうことです。

そのため日本では、ため池や水路などの灌漑(かんがい)施設およびそれらを維持管理し、効率的な水の利用と公平な分配のための仕組みが発展してきました。

水は不可欠かつ共有の資源であるため、地域の協働管理が必要となります。そのため日本では水利組合などの制度ができあがり、共同の水管理により地域コミュニティを維持してきました。

協調性の高さなどの日本人の国民性は、このような共有資源の協働管理にルーツがあるのかもしれません。

(能登地域移住交流協議会より引用)

(10)観光資源

美しい里山や田園風景は、観光資源として活用も期待できます。

例を挙げれば、熊本県の通潤橋は灌漑施設ですが、壮観な出水の様子から、観光で訪れる人たちも多くいらっしゃるようです。

(山都街ホームページより引用)

また、能登の白米千枚田は全国的にも有名な景勝地です。学生の頃に訪れたことがあります。傾斜地に無数に拡がる水田は、名前のとおり千枚にも見えるほど、圧巻の景色です。背後に日本海の荒波が窺えることがまたなんとも日本的だと思います。

能登地域の1日でも早い復興を、心から願っています。

(Discover Notoより引用)

(11)福祉

農作業は播種から出荷まで、多岐にわたる行程が必要となる産業です。しかし、そのすべてに専門的な技術が必要というわけではありません。

昔の農業は、家族経営が主で、専門性のない子供たちも畑へ出て、親の手伝いをしていました。

近年では、高齢者や障がい者が農作業の一部をになう《農福連携》の取り組みが注目されています。

農家さんからすれば、繁忙期の負担削減につなげることができますし、高齢者や障がい者の立場からみれば、報酬を得るだけでなく、やりがいを感じてはたらくことができます。

なにより、それぞれの立場をこえた協働が、多様性を活かしあう社会につながっていくのではないでしょうか。

参画につながります

(秋田県ホームページより引用)

(12)移住先として

コロナ禍を契機に、テレワークをはじめ、デジタル環境の整備が大きく進みました。そのため、田舎に住むことによる不便さが削減されつつあります。

近年は都市から地元の田舎は里帰りする《Uターン》だけでなく、住んだことのない場所へ移住する《Iターン》も増えつつあるようです。

テレビ番組《人生の楽園》などを見ていると、Iターンで移住した人たちがその土地で自分の人生を送られるのをみて、憧れてしまいます。私もいつか、スローライフを送りたいと思っています。

また、農村地域の活性化を推し量る指標として、今までは移住者の推移が重視されてきました。しかし近年では、土地を訪れた人の数《交流人口》の重要性も、新たに捉えられつつあります。

農村地域の過疎化は喫緊の課題ですが、移住者の増加にとらわれない、新たな、多様な農村活性化のあり方が、これから登場するように思えて、わくわくしています。

最高だと思いませんか?

まとめ

ここまで、私の考える農業・農村の多様な役割を記してきました。ただ、こちらに記したのは農業・農村の役割のほんの一部にすぎません。

私は、近年盛んになっている農業・農村の新たな価値を見出す流れは、農業・農村がかねてより持っていた役割や魅力に対して、経済的な価値を見出すことだと考えています?

つまり、《外部経済の内部経済化》です。

なんでもかんでも経済的な指標で計るのは好みではありませんが、定量的に農業・農村の価値を推し量り、示していくための指標として、経済的価値というものさしは必要になる部分もあると考えます。

ともあれ、お金では評価できない魅力が、農業・農村には溢れています。

命を支える食、その食の生産の一端を担うのが農業という産業です。農業とその舞台である農村にこれからも感謝しながら、微力ながら貢献していきたいです。

翻って、農業・農村と一括りにしてみても、実際には多様なあり方を全国津々浦々に見出すことができます。人によっても、農業・農村に感じる魅力は様々なはずです。

ぜひ、あなたが思う農業・農村の役割や魅力も教えてください。