山岳保全の現ば探訪!【山岳DX3】

素敵なお山のこだわり拝見!

山岳保全は、山の一大事、山で一番大きな活動と言われています。

「せっかくやるからには」は誰でも思うこと。それが地域のこだわりだったり、原生自然へのあこがれだったり、次世代への愛情だったり、あるいは生態系への愛情だったり…。

そんな、人々の「山へのこだわり」をたっぷり見せて好評の『現ば探訪』が、noteにも登場。

これから山岳保全する人、モニタリングしようとする人のヒントになるのはもちろん、すてきな「他地域の我が山」を見て、ちょっと幸福な気分に浸りたい人にピッタリの番組です。

北海岳(北海道)

さて、今回お邪魔するのは北海道は大雪山山系にある北海岳の現場です。こちらは、「大雪山国立公園における協力金取組方針」で、登山道利用者と白雲岳避難小屋の利用者から協力金を集めて整備が行われています。協力金は「登山道の補修」「補修技術の向上」「情報発信」に使われるとされていますが、果たしてどのような補修が行われているのでしょうか?

地理情報

まずは場所の確認です。国土地理院の地形図を見ると、登山道が等高線に直角に交わるようにつけられていて、典型的な Fall Line Trail となっていることがわかります。

また、植生図を見ると次のようになっています。

◯コメバツガザクラ‐ミネズオウ群集・コマクサ‐イワツメクサクラス複合体

◯コケモモ‐ハイマツ群集

◯エゾツガザクラ‐アオノツガザクラ群落

先行研究

こちらは、登山道の侵食が顕著で以前から研究の対象にもされてきました。この現場ではどのような活動が行われているのでしょうか?

現ば訪問

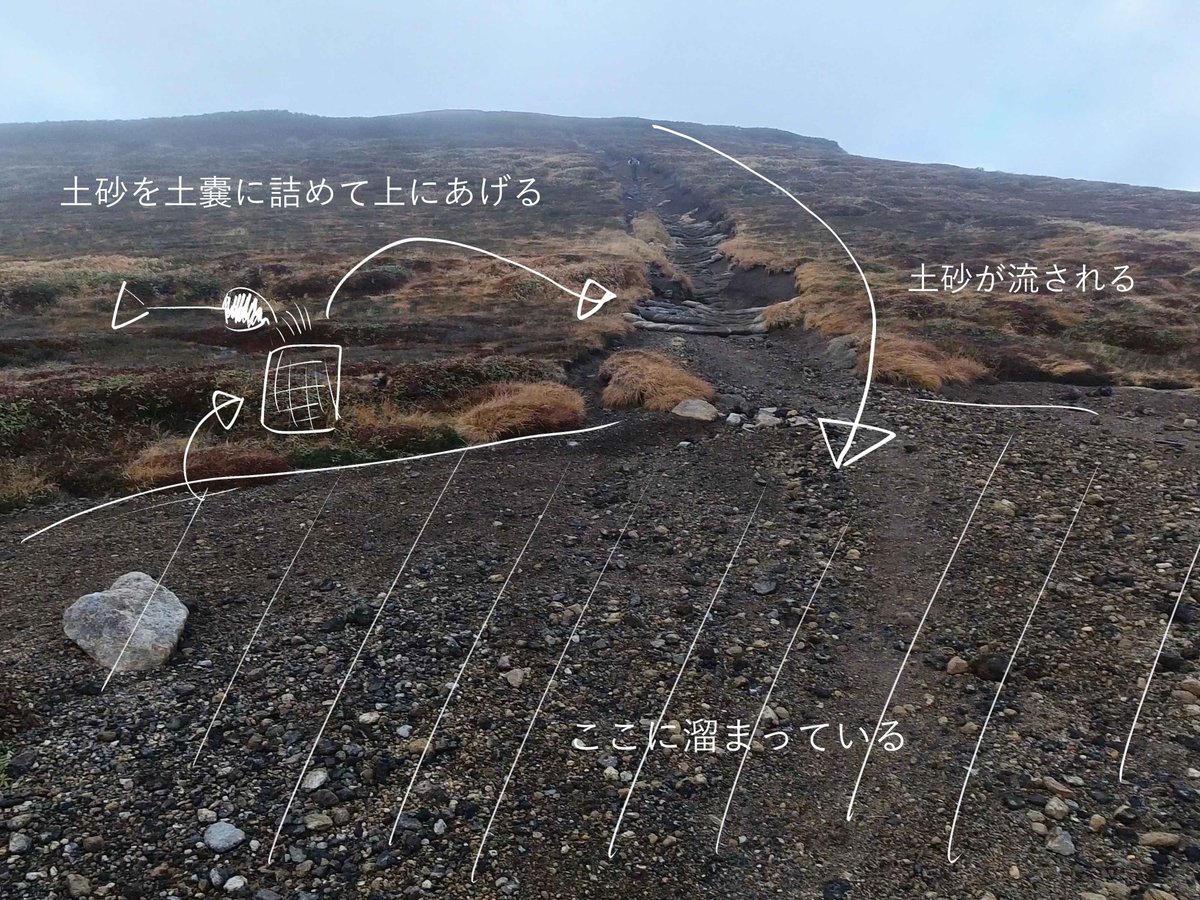

ということで現場にやってきました。ここは北海岳への登りの下側ですが、登山道が掘れて、横に広がっているのがわかりますね。その幅は場所によっては4mくらいでしょうか?流されてきた土砂がこの下部に溜まってるようです。

そのため、ここではこのようなヤシ土嚢を使って補修活動が行われているようです。

オルソ画像

ここから北海岳の山頂まではだいたい550mくらいあります。その区間の数カ所にこのようなヤシ土嚢が設置されているのですが、概観を把握するために、とりあえず手前の200m区間のオルソ画像を作成してみます

さらにデータをちょっと加工して地形情報を可視化させてみます。周辺と比べて掘れているところを赤くなるような処理をしてみました。そうすると、全体にわたって登山道が掘れていることが確認できます。

その一部を拡大して見てみます。登山道の幅が広がり、一部複線化しているのも確認できます。そして、四角くウロコのように見えるのがヤシ土嚢です。かなりたくさん使用されているのがわかります。

活動内容

それではここで行われている活動を具体的にみてみましょう。ここからは『大雪山国立公園における登山道整備技術指針 2016 年 改定版』の用語を使用していきます。以前別の記事でも紹介しましたので、そちらも併せてご覧ください。

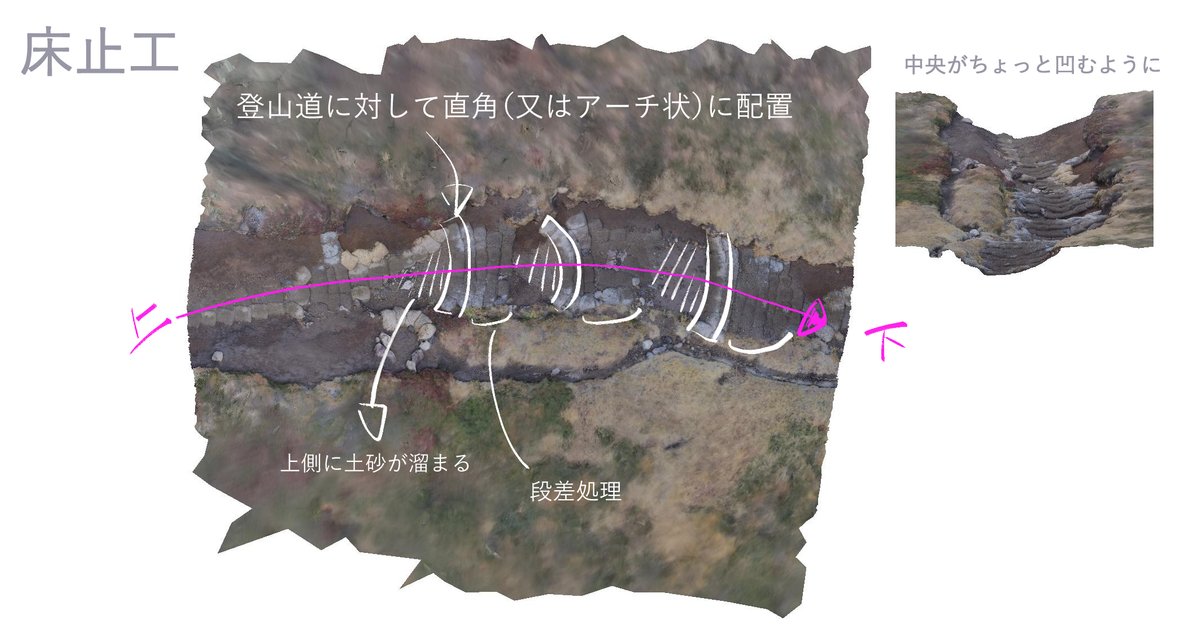

さて、ここで行われているのは「ヤシ土嚢工」(手段)を利用した、「床止工」「土留工」「段差処理工」(目的)となります。

<用語解説>

〇〇工という単語がよく出てきますが、これらは大きく(目的)と(手段)に分けることができます。

(目的)

床止工・・・・・水みちを固定する

土留工・・・・・土壌を安定させる

段差処理工・・・段差を解消する

(手段)

ヤシ土嚢工・・・ヤシ製の土嚢にヤシ繊維を中詰めし侵食部・木柵工の踏み面・路面に設置する

ヤシ土嚢工

ここのような火山性の砂礫がゴロゴロしているような地質の場所ではヤシ土嚢がよく使われています。基本的には流されてきた土砂を元の場所に戻すようなイメージで、下部の土砂をヤシ土嚢に詰めてそれを上部に持っていって使用します。地道作業ですが、一つひとつを持ち上げていくのは大変そうですね。

床止工・段差処理工

床止工は水が流れて土壌が削られていくのを防ぐことも目的としています。そこで、基本的には水の通り道に対して直角、もしくは若干アーチを描くようにヤシ土嚢を設置しています。そうすることで、土壌が削られることを防ぎつつ、流されてきた土砂を貯めるダムのような役割を持たせています。

また、段差が大きくなるので人が歩くところには併せて段差処理を行なっています。

土留工

土留工は、基本的には法面などの土壌を安定させるために設置します。法面が広くなっているところや、傾斜がきついところに設置することが多いようです。

なお、複線化しているところは人が通らないように大きめの石が置かれています。

3Dモデル

いかがでしたでしょうか。北海岳の保全活動によってだいぶ状況が改善されてきているようですが、それでもまだまだ作業が必要そうな感じですね。

今回は活動の一部を紹介したのみです。使用した3Dモデルは公開されていますので、気になる方、また同じようにヤシ土嚢を使った保全活動をしたいと思っているかたはぜひ参考にしてもらたらと思います。

それではまた次の現場でお会いしましょう。