小規模クラスだと成績が上がるのか?:PISAランク上位常連カナダの州比較データから学ぶ

一般的に、1クラスの人数が少ないほど、生徒一人ひとりに対する指導が行き届き、学習効果が向上すると言われています。文部科学省のサイトを確認すると、「少人数学級の実現」が掲げられており、GIGAスクール構想やICTを活用した個別最適化の学びと協働的な学びを背景に、推進されていることが分かります。

しかし、興味深いことに、カナダの独立系シンクタンクであるフレーザー研究所の調査によると、カナダの中等教育では、クラスの人数が多い方が成績が良いという意外な傾向が見られるという研究結果が報告されています。*2015年の国際学力調査プログラム(PISA)のデータによる

この興味深い研究結果について、以下で簡単に日本語で紹介したいと思います。

学級規模と学力の関連性

カナダ全体での調査によると、クラスの人数が多い州ほど、生徒たちのPISAスコアが高い傾向があることが分かりました。これは、従来の「少人数クラスが良い」という考え方に疑問を投げかける、予想外の相関関係を示しています。

カナダは2000年以降、約70か国から50万人以上の15歳の生徒が参加するOECDによる3年に一度の「国際学力調査(PISA)」に参加しています。この調査では、生徒たちは読解力、数学、科学、および問題解決や金融リテラシーに関する課題に取り組みます。また、生徒、教職員、親は、学校の組織や家庭環境などに関する調査にも協力しています。本研究では、2015年のPISAデータを使用しています(約20,000人のカナダの生徒が700校以上から参加し、そのうち87%が10年生に在籍)。

カナダはPISAスコア上位常連国

カナダは2000年のプログラム開始以来、PISAで高いスコアを獲得してきました。今回の研究で用いた2015年のPISA結果では、カナダは72か国の中で数学で10位、科学で7位、読解力で3位という成績を収めました。各教科分野でのカナダの平均スコアはOECDの平均を大きく上回り、数学では日本(538点)がカナダ(528点)を上回る唯一のG7国、読解力ではシンガポール(535点)のみがカナダ(527点)を上回り、香港と並びました。

カナダ各州のPISAスコアの比較

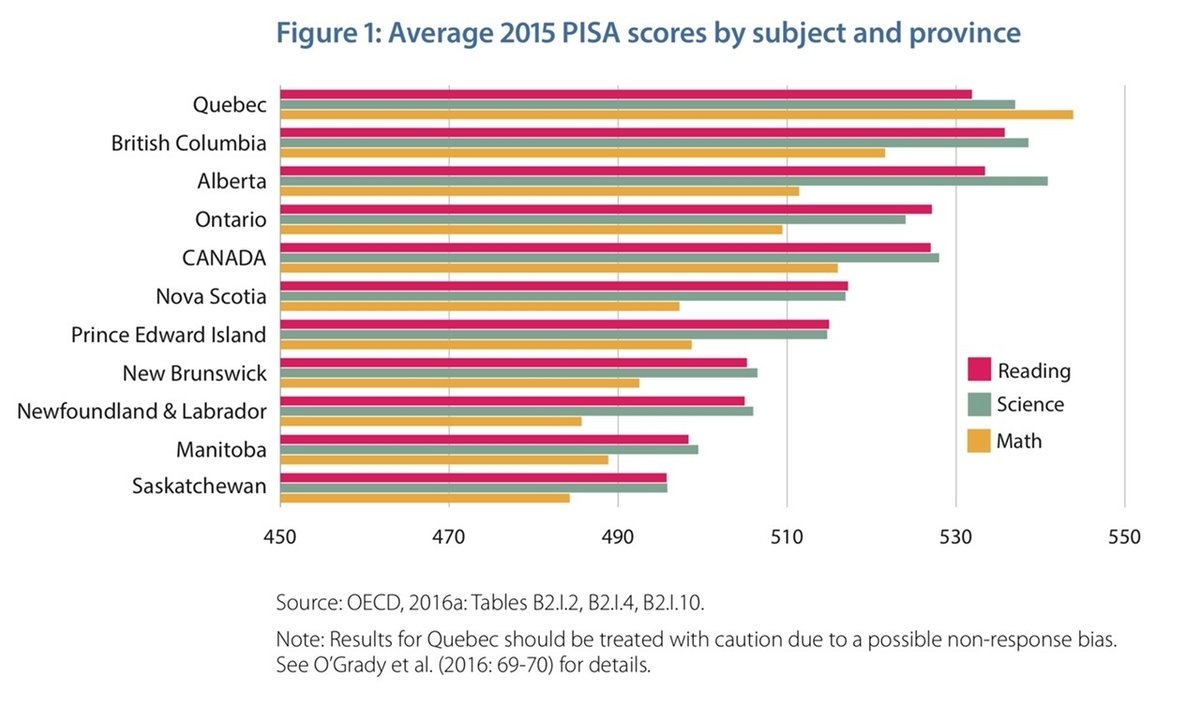

以下のグラフは、カナダ全体の平均スコアと比較した各州の3つの教科のスコアを示しています。(赤: 読解、緑: 科学、黄: 数学)

ブリティッシュコロンビア州とケベック州の生徒たちは、すべての教科でカナダ全体の平均を上回るスコアを獲得しました。アルバータ州は科学と読解力でカナダの平均を上回り、オンタリオ州の読解力スコアはカナダの平均とほぼ同じでした。その他の州の生徒たちは、すべての教科で全国平均を下回るスコアを記録しています。

学級人数とPISAスコアの相関

2015年PISAに参加した中等学校の校長が報告した州別の学級人数によると、最小学級人数はサスカチュワン州(22.63人)で、最大学級人数はケベック州(30.12人)でした。サスカチュワン州は、小さなクラスサイズを持つ州として際立っています。トロントがあるオンタリオ州の中等学校のクラス平均は24.81人で、全国平均の26.38人よりも小さい規模です。オンタリオ州の平均クラスサイズは、マニトバ州、ニューブランズウィック州、ニューファンドランド・ラブラドール州、ブリティッシュコロンビア州、プリンスエドワードアイランド州の中等学校と同程度です。一方、アルバータ州とケベック州の中等学校のクラスサイズは、全国平均よりも大幅に大きいことが確認されました。

学級人数と成績の意外な関係

統計的に分析した結果、学級人数が多いほど教科スコア(成績)が高いことが分かりました。具体的には、クラスに1人の生徒が増えるごとに教科スコアが約5.73点増加するという結果が得られました。この正の関係は従来の予想とは逆ですが、中等教育におけるこれまでの報告とも一致しています。

学級人数以外の影響要因

ただし、カナダ最大の都市トロントが位置するオンタリオ州と、2番目の都市バンクーバーが位置するブリティッシュコロンビア州は、グラフでは予測から外れた位置にプロットされており、学級人数以外の要因が教科スコアに影響を与えていることを示唆しています。

学級人数と教育政策の再考

学級人数は教育政策において分かりやすい要素ですが、実際にはそれほど単純ではありません。先行研究では、特に小学校低学年では小規模クラスがプラスの効果を持つ可能性があり、20人以下が最も望ましいとされています。しかし中等教育レベルでは、小規模クラスと生徒の成績向上の間に明確な関係は見られず、むしろ大きなクラスの方が成績が高いという証拠も存在します。

教師の質と教育成果

それでも、中等教育で学級人数を増やすことがそのまま成績向上につながるわけではありません。たとえば、プリンスエドワードアイランド州やノバスコシア州は、オンタリオ州やブリティッシュコロンビア州よりも大きなクラスサイズを持ちながら、成績は低いという結果が出ています。このように、成績には多くの他の要因が寄与しており、それらが複雑に相互作用していることが分かります。

教育資源の最適な配分

この文脈で本研究が提起する中心的な問題は、小規模クラス政策の財政的コストを正当化することではなく、その資金を他の取り組みに投資することで、より良い教育成果を得られるかどうかという点です。Hattie(2005、2012)の分析によると、教師の質の向上に関連する取り組みが最も効果的であると示唆されています。OECD(2012)のPISA結果に関する議論でも、「高成績の国々は小規模クラス設定よりも教師への投資を優先する傾向がある」と分析されています。

教師の質と州別成績の違い

教師の質の違いが、本研究で報告された州レベルの生徒成績の違いに寄与している可能性も考えられますが、これにはさらなる調査が必要です。関連する可能性のある要因として、学校が教師を生徒の教育ニーズに最も適したクラスに割り当てる柔軟性が挙げられます。州の規制や地方の労働協定が、学校のリーダーが教師を最も適したクラスに配置する能力を制限していることが、成績の低さに影響している可能性もあります。

教育政策の柔軟性の重要性

学級人数の増加によって得られるコスト削減を活用し、成績向上を目指す他の取り組みを検討することが重要です。学校が主体的にクラスを編成し、学級人数を設定し、現場の知識と専門的判断に基づいて教育目標を達成する柔軟な政策が、中央集権的な規制よりも望ましいと考えられます。

まとめと考察:日本とカナダの教育システムの違い

以上で研究の紹介を終わります。カナダと日本の学校教育システムを比較するとき、特に注目すべき点は、カナダが州ごとに異なる教育システムを採用しており、州別に比較しながらその効果や問題点を分析できるという点です。また、カナダの大きな特徴として、高校まで義務教育であり、受験がないことが挙げられます。子どもたちにとって、受験による選別や競争、そして幼いころからの精神的なプレッシャーがないにもかかわらず、カナダのPISAの成績が日本と大きく変わらない(特に読解力ではカナダが日本を上回っている)ことについては、さらに考察する価値があると感じます。

Hattie, John (2005). The Paradox of Reducing Class Size and Improved

Learning Outcomes. International Journal of Educational Research 43, 6:

387–425. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2006.07.002

Hattie, John (2012). Visible Learning for Teachers. Routledge.