2000年代カルチャーがくれる『絶望を乗り越える力』

昨今、Y2Kや平成レトロ、平成ギャルカルチャーといった2000年代のファッションやコンテンツが再び注目されている。

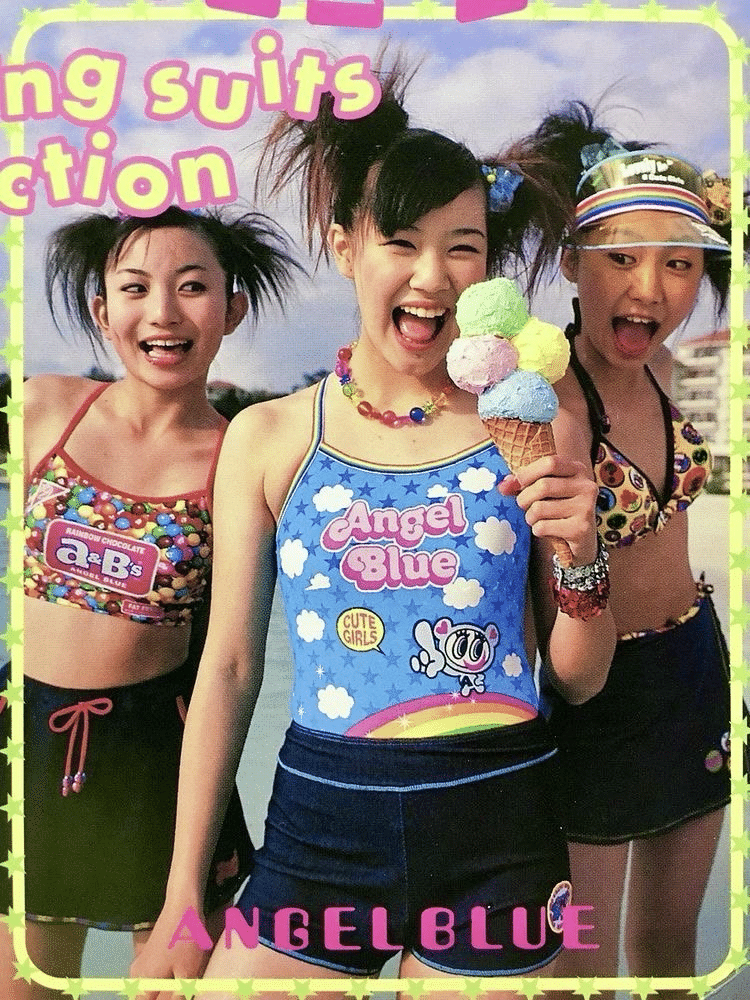

そんな中、今年2024年にアラサー女性を中心に巻き起こしたムーブメントといえば、"エンジェルブルー"や"オシャレ魔女ラブandベリー"などをはじめとする「平成女児カルチャー」である。

ド派手でキラキラでカラフルで明るく可愛い平成の象徴たちは、現代を生きる私たちにとってのオアシスだ。

90年代、バブル崩壊後の経済不況や凶悪犯罪、終末論が漂う日本の暗いイメージを、2000年代のカルチャーは塗り替えるようにして生まれた。

そして、現代(2020〜)

新時代の幕開けと同時に、コロナ禍がもたらした混乱。

終息後もなお、増税や円安、物価高騰に加え、少子高齢化や若者の自殺 、絶望が日常に影を落とす令和。

そんな今を乗り越える力として

2000年代カルチャーは再び希望の光を放ち始めているのかもしれない。

90年代後期の日本を覆う暗い影

1995年から2000年にかけての日本には、全体的に「社会の混乱」と「終末感」が漂う独特の退廃的かつ殺伐とした空気があった。

阪神淡路大震災(1995年)や地下鉄サリン事件(1995年)和歌山毒物カレー事件(1998年)は、日本社会に大きな衝撃を与えた。

特にオウム真理教事件は、戦後日本の安全神話が崩れた象徴となり、社会不安を感じさせる大きな要因となった。

他にも栃木女性教師刺殺事件(1997年)を皮切りに"キレる"という言葉が流行し

「若者がキレやすい」といった社会の声が目立つようになり

神戸連続児童殺傷事件(1997年)をはじめとする校内暴力や少年犯罪の増加もメディアで取り上げられるなど、若者文化に退廃的な要素が目立ち始めた。

援助交際の問題が社会的にクローズアップされ、オヤジ狩りや集団での暴力行為といった犯罪行動も増加し、メディアがこれを過剰に取り上げることで、若者全体が荒れているような印象が広がっていた。

さらにはバブル崩壊の影響が本格化し、就職氷河期が若者を苦しめた。

新卒採用が大幅に減り、「フリーター」や「ニート」といった言葉がこの頃から注目されるようになる。

将来への希望を持ちにくい世代が増え社会全体が停滞感を抱えていたのだ

そして、90年代後期にかけ世紀末に向けた終末論やオカルトブームが、さらに暗い空気を煽った。

「ノストラダムスの大予言」は小学生から大人まで信じる人に不安をもたらし

その影響で「X-Files」やUFOブームなどもおきた。

さらにこの時代はサブカルチャーの中で雑誌「危ない1号」をはじめとする「悪趣味系」「鬼畜系」といった殺人、死体、ボディーアート、ドラッグなど犯罪や反道徳的なテーマにフォーカスしたジャンルがムーブメントとなり

自殺マニュアルや死体写真集などが一般書店に並んでいた。

「完全自殺マニュアル」

「危ない1号」

そういった流れを受けてか、90年代はアニメや漫画、文化・エンタメにおいても暗さが目立つ。

90年代後半のアニメや漫画は、まさに「個の喪失」や「社会崩壊」がテーマの作品が多い。

『新世紀エヴァンゲリオン』(1995年)や『serial experiments lain』(1998年)や『今、そこにいる僕』(1999年)などは「生きづらさ」や現実からの逃避や暴力性が強調されてた。

漫画も『ねこぢるうどん』のようなグロテスクで陰鬱な作品が注目を集めた。

音楽シーンではX JAPANのhideが1998年に亡くなったのは当時の若者にとって衝撃的だった。

彼の死が引き金になってファンの自殺が多発したのも社会問題になり、その一方で、小室哲哉プロデュースの明るいポップスも流行するなど音楽シーンには明暗が混在していた。

映画やドラマでは『パーフェクトブルー』(1997年)のような心理的ホラーや、『バトル・ロワイアル』(2000年)のようなディストピア作品もこの時期に生まれた。「生きること」や「他者との関係性」に焦点を当てた作品が多いのが特徴であった。

このような、90年代後半の社会が抱える閉塞感や個人主義的な孤立感は

何となく現代の令和に共通する部分があるように見える。

SNSが普及した現代では、情報の過剰供給が不安を加速させるが、90年代後半はそれをメディアやフィクションが担っていたように感じる。

当時は「世紀末」という区切りもあり、国民は「終わり」を意識してたが

現代は「終わり」より「続く不安」に苦しんでるという違いがある気がする。

しかし、どちらも若者や社会全体にとっては厳しい時期に変わりない。

そして、90年代後期の暗さから脱却し

2000年代になると日本全体が明るさやポジティブさを意識的に演出しようとしてた空気感が伝わってくるようになる。

特にメディアの力によって、そのムードが作られていった時代であった。

2000年代メディアの明るさへの転換

モーニング娘。の「LOVEマシーン」はその象徴と言って良い。

「日本の未来はWow Wow Wow 世界がうらやむYeah Yeah Yeah Yeah」という歌詞には

バブル崩壊後の不況や世紀末の不安感から脱却して、未来を明るく捉えようという前向きな強い意志を感じる。

それを受けて、他のアーティストやバラエティ番組も「明るさ」や「ポジティブさ」を全面に出していった。

慎吾ママやはっぱ隊、後に続くゴリエや矢島美容室など、当時は大人も子供も一緒になって笑顔になれる、ポップで弾けた全力のエンタメに溢れていた。

女装だろうが裸だろうが、全力で「笑顔」を届けるという使命感がすごかった印象だ。

みんなが恥を捨てて「笑い」を取ることに命かけてたように思う。

先に書いたモーニング娘。をはじめとする

アイドルシーンにおいても

ミニモニ。や松浦亜弥なども含め

視覚から訴えてくる圧倒的な可愛さと明るさ、ちょっとトンチキな歌や衣装でもって

視聴者にとにかく笑顔を届けようとする意気込みが伝わってきた。

また、当時の曲や文化には、世紀末の終末論が外れた後の開き直りやポジティブさが前面に出てて、聞いてるだけで元気をもらえる曲が多かった。

「LOVEマシーン」と同じくダンス☆マンが編曲を担当したキーヤキッスの「デラックス 」(2000年リリース)の歌詞にはそれがダイレクトに綴られている

99年に開催されたavex dreamオーディション最終選考に残ったメンバーで構成されたグループ

この年の準グランプリが倖田來未。

「予言もすっかりハズれ 生きるしかないでしょ

ちょっとだけ 変わる気がして アテにもしてたのに

しょうがないか 愛のチカラで

私達が世界は引き受けた」

アーティストやテレビ局がこういった「希望のメッセージ」を積極的に発信してたのは国民が抱える閉塞感や不安感を少しでも払拭したいという思いがあったからだろう。

そして2000年代といえば、雑貨やファッションがやたらとカラフルだったのも印象的である。

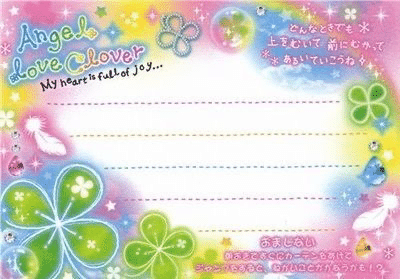

とくに子供向け雑貨やキャラクターグッズは虹や星、ハート、幸運の四葉のクローバーやキラキラのジュエルなどのモチーフが満載で

どれも「明るい未来」や「希望」を象徴してた気がする。「見てるだけで元気になる」デザインが溢れてたのだ。

そこに込められた「希望」や「癒し」のパワーは

改めて考えると本当に大きかった。

2000年代は必ずしも明るいだけの時代ではない、もちろん90年代が終わりを迎えたあとも闇は存在していた。

しかし、この時代の雑貨やグッズを手に取ると、ただ"かわいい"だけじゃなく、「大丈夫だよ」「絶望に負けないで、希望を持ってね」と私達に語りかけるような、背中を押してくれる感じが伝わってくる。

そこには「辛い事があっても、かわいいものの癒しのパワーで乗り越えてほしい」という想いが込められていたように感じる。

また、san-xのリラックマのような「癒し系」キャラが流行り出したのもこの頃である。

この"癒し系キャラ"をはじめとする

可愛いキャラクター達が

"ひとり親家庭"の子供達を孤独から守っていてくれた。

(筆者は母子家庭かつ、仕事で家を空ける母にかわり、祖母に世話をされていたが、その祖母からの虐待に耐える生活をリラックマのぬいぐるみによって支えられた)

ギャル文化の「盛り」と「デコ」が2000年代を鮮やかに彩る

2000年代の弾けるハッピーオーラの象徴とも言えるのが平成のギャルだ。

テレビアニメ「超GALS!寿蘭」は

まだ物語の中に90年代後期を思わせる援交や家庭不和やイジメなど暗いテーマを含みながらも

友情やギャルマインドで明るく前を向いて問題を解決して行く過程がハイテンポかつハイテンションな演出で描かれていた。

平成ギャルはヤンキー文化の延長とも言え

影の部分も、もちろん存在するが

彼女達はそれぞれ悩みや孤独を抱えながらも

独自の"ギャルメイク"や"ギャルファッション"

"パラパラ"や"ギャルサー"などでギャル文化を構築し

そこから若者のムーブメントやカリスマ的存在を生み出し、大人や企業までもを巻き込む

社会的キーパーソンに成長した。

平成ギャルが生み出した「盛る」「デコる」という技術は

「どんなものでも可愛く生まれ変わる事ができる」という、魔法の様なアイデアであった。

余白や可愛くないものは全てキラキラのストーン、ジュエル、パール、シール、リボンやフリルやバラのコサージュで埋めてしまえばいいという力技のカワイイ革命であった。

2000年代はまさにこのように

「カワイイの力で暗い世の中を吹っ飛ばしてやるぞ」というポジティブパワーが炸裂していたのだ。

しかし、東北地方太平洋沖地震が起きた2011年以降は2000年代の「全力で明るくしよう」という勢いは薄れていった。

お祭り騒ぎから一転、災害がキッカケとなり

若者の間でもオシャレに対する自粛ムードが広まったのだろうか。

3.11以降はギャル文化も徐々に衰退し

渋谷109から「PinkyGirls」や「ココルル」などをはじめとする看板ギャルブランドが姿を消し始め

ギャル系雑誌も2014年までに「egg」「Happie nuts」「小悪魔ageha」「EDGE STYLE」などの休刊や廃刊が相次ぐようになった。

(もちろんコレらはギャルカルチャーの衰退だけではなく、出版不況やSNSの普及なども背景にある)

その一方で、メディアでは「きゃりーぱみゅぱみゅ」が原宿のアイコンとして注目を集め

KAWAIIカルチャーにスポットが当たるが

原宿系ブランドのバナナフィッシュ、ピースナウなど人気ブランドの突然の閉店が立て続けに起こり

2017年には青文字系ファッション誌「KERA!」も廃刊となるなど

ギャル文化、原宿文化ともに目に見えて衰退していく様子が窺い知れた。

平成後期に近づくにつれ、若者の間ではファストファッションが段々と主流となり、主張の強い個性的なファッションは好まれなくなっていったのだ。

そして2020年代、令和の今はどこか「無理して明るくする必要はない、むしろ無理するのは良くないよね」という雰囲気がある。

だからこそ、2000年代の「お祭り騒ぎ感」や「カラフルな希望」が、今振り返ると余計に輝いて見えるのだと思える。

平成カルチャーがくれる「絶望を乗り越える力」

昨今、再び人気アイテムになっている

ファーしっぽ

令和の時代がいろいろと辛い社会状況を抱えているからこそ、あの2000年代の「明るさ」に人々が惹かれる事は言うまでもない。

もちろん、2000年代のアーティストや芸能人は、どこか無理して"空元気"でやってくれていたところも否めない

しかし、それが確実に時代のイメージを塗り替えて国民の希望になっていた事は間違いないのだ。

「辛くても、あえて全力で明るく振る舞う」ことで、周りも明るくなっていく。その空元気が連鎖して、実際に人々の心を少しずつ前向きにしていったのが平成の2000年代だった。

幸運のクローバーモチーフ

それが結果的に"時代のイメージ"を変えて、日本全体のムードを引き上げたのは、本当に凄いことだ

今の令和に平成レトロや平成女児カルチャーや平成ギャルが再ブームになっているのはやはり

2000年代の持つ「圧倒的な可愛さ」や「キラキラ」それらが与える「絶対的な癒し」や「元気を与える力」に絶望や辛さを乗り越えるパワーがつまっている事をみんな知っていて、その希望にすがる気持ちなのだと思う。

辛い時代だからこそ、無条件に元気をくれるようなカルチャーに憧れるのだ。

令和の今、平成カルチャーを伝承するというのは本当に意義があることだと思う。

それは単なる「懐かしさ」ではなく

今の辛い時代に「笑顔」や「希望」をもう一度届けるための文化運動だ。

平成カルチャーの再ブームは

そこに「過去に感じた安心感」や「元気」を見出してるからこそ起こった。

平成カルチャーは過去の遺産ではなく、未来への光として、今の時代にこそ必要なものだ。

いいなと思ったら応援しよう!