森山至貴 x 四元康祐 往復書簡 「詩と音楽と社会的現実と」:第8回

Vol 14 from M to Y

気がついたら前便から1ヶ月も経ってしまいました。お返事がとても遅くなってしまい、申し訳ないです。何か特別なできごとがあって、というよりは、日常に忙殺されているうちに年の瀬まで流されてしまいました。というわけで、四元さんの連詩の会の話題に匹敵するようなおもしろい話題を提供することもかなわないのですが、そのかわりに(「師走」でもありますし)ここ最近の私の大学教員としての仕事の話を少しさせてください。

今年度、卒業論文を執筆する4年生11名の指導教員を私はつとめています。その〆切は明日です。11月辺りから、卒論に関する学生との面談をいくつもこなし、草稿を読み、コメントを返し…学生たちの生煮えの議論が少しずつ火の通ったものになっていくのに伴走するのは、とても楽しい経験ではあるのですが、いかんせん一つ一つのプロセスに時間がかかります。昨日も執筆で行き詰まった学生2人の面談をしてきました(といっても、この2人は自分の論文の弱点をよく理解しているゆえに行き詰まっているのであって、準備不足ゆえに土壇場で教員に相談してきたわけではないことを2人の名誉のためにつけくわえておかなければなりませんが)。いずれにせよ、もうすぐ卒業していくだろう4年生たちへの教員としての最後の務めを果たすべく、いつも以上になけなしの知性をフル回転させています。

とはいえ、卒論を書く学生の指導を私一人でしているわけではありません。といっても他の教員もまた指導にあたっている、ということでもありません。むしろ学生が学生の指導にあたっているのです。卒論を書く学生の多くは私のゼミに所属しているのですが、このゼミにおいて、ゼミ生たちは自らの論文構想を発表するだけでなく、他のゼミ生の論文構想を、こういってよければ「指導」する立場にあるのです(というか、私がそのようなものとしてゼミを設計しました)。

唐突ですが、私が研究者としてもっとも慣れ親しんだ授業形式であるゼミという現場を、連詩の現場とここで比較してみたいと思います。というのも、四元さんの前便を読んでいて、「あ、ゼミっぽいな」となんとなく思っていたからです。もちろん連詩の現場は共同制作の現場であり、ゼミは個人の制作物の相互批判の場ではあるのですが、そのことを脇に置くと、私には一つの重要な相違点と、一つの重要な共通点があるように感じます。

四元さんは連詩の現場について「解決策とか助言の類は提供しません」「もがき苦しむ一人を、残りの連衆が冷ややかに見守るという残酷無比な修行の場」と表現なさっています。なんとシビアな現場だろう、と身震いしてしまいますが、私はゼミでは全く逆のことをゼミ生に伝えています。つまり、ゼミは「互助会」なのであり、発表者の議論がより説得的で洗練されたものになるよう手助けするのは、他の参加者の義務なのである、と。

もちろん、「批判」はいつも代案を伴っていなければならないわけではありませんし、批判に応える責任があるのはもちろん発表者自身です。その意味で、大学院生やプロの学者どうしの議論では、解決策や助言を提案せずにただ批判するだけ、ということもしばしばです。それぞれの詩人が「ダメ」は出すけれども助言はしない、という連詩のありかたにも、同様のプロフェッショナリズムを感じます。しかし、翻って言えば学問の「初心者」あるいは「素人」である学部生には、このような方針は適用できないでしょう。

いえ、もっと正確に言う必要があるかもしれません。学問の「初心者」あるいは「素人」だからこそ、解決策を提示する、あるいは助言する能力を磨かなければならない、とも思うのです。

講義や演習の授業をある程度真面目に履修した学生は、ある議論の中に誤りがあることを察知する嗅覚を十分に持っています。だから、意見を求めればその人なりの違和感は表明してくれるでしょう。ところが、「具体的にどこが間違っているか」「具体的にどのように間違っているか」と突っ込んで訊いていくと、嗅覚が上手く働かなくなってしまいます。あちこちが、あらゆる意味において間違っているような気がしてしまうのです。柱が一本足りないせいで倒れかかっている建築物を見て、端からボロボロと崩れそうな壁の煉瓦、きしむガラス窓、傾く屋根のどれもが「具体的に間違っている箇所」と思えてきてしまう、と表現すれば伝わるでしょうか?このように思ってしまった学生が往々にして採るのは次の方針です。つまり、「一から全部やり直します」。そうして、まだ使える煉瓦やなかなかに丈夫なガラス窓を、自分からわざわざ必死に壊しはじめるのです。

そこで私は、発表者以外の学生に問いではなく答えの方を考えてもらうことにしました。どこを直したら、この建物は倒れずに済むか。他者の作った建築物を一度全壊させたい、とは思わない優しい学生たちは、自然と最小限の修正で全体を救う方法を考えはじめます。そうすればしめたものです。あとは教員が導かなくても(あるいは最小限のアシストだけで)学生が学生を指導してくれます。「間違っているところだけを直す」ことができれば、遡って「具体的にどこが間違っているか」「具体的にどのように間違っているか」もわかる。不良教員らしい絡め手のアプローチですが、「教育効果」は抜群です。

ぐるっと話を裏返してみると、プロフェッショナルであるとは「間違えたところだけを的確に直せる」能力を持っていることだ、と言えそうです。「不必要に一からやり直さない」能力とも言いかえられるかもしれません。そうしてみると、できあがった成果以上に、修正のプロセスにこそプロフェッショナルとしての「地金が出てしまう」とも言えそうですね。だとすれば、同業者の目前で自作に修正を施さなければいけない連詩の会とは、なんと残酷な場なのでしょう。

ゼミと連詩の現場の共通点についてです。四元さんは「自分の詩の欠陥は見えにくくても、他人のそれなら容易に見える」とお書きになられました。全く同じことがゼミの、あるいはもっと広く言えば研究の現場においても言えると思います。ゼミ生は、他人の議論にコメントや疑問を投げかけることによってはじめて、同じ基準やハードルを自分の議論に課すことがとてつもなく困難であることに気づくのです。いささか小狡い言い方ですが、私はこんな「教育効果」も狙ってゼミを「互助会」にしたのです。…などと冷静を装って書きましたが、私自身にももちろんこの現象はあてはまります。ゼミ生のことを「初心者」「素人」呼ばわりしておいてお恥ずかしい限りですが、自分の研究に違和感があっても、どこを直したらよいのかを具体的に指摘できない、そういうことは今でもしばしば経験します。作曲でも同じです。「なんか違うんだよなあ」という感覚の前に立ち止まって筆が止まる、その場でぐるぐると回って、なんとかブレイクスルーを見つけて次の地点へ向かう、創作なんてそんな経験ばかり、とも思います。まったくもって、ままなりません。

ということは、「自分の創作物を手直しできる」とは、「自分の作品を他なるものとして捉えることができる」ということだとも言えそうです。そして、他との連関のうちに創作物が置き直されるとき、そこに「公」が萌芽する、と言いたい気分が、私にはあります。「個を公に解放し、同時に公の視点を個の内部に取りこんでみせる」という連詩の作法は、しかし一人での創作のプロセスのうちにもすでに潜んでいるのではないか。そうとすら思えてならないのです。

創作に関するこの往復書簡でのさまざまな議論を振り返ると、「創作とは模倣である」「創作とは翻訳である」とのテーゼが思い浮かびます。私はここに、「創作とは修正である」、とのテーゼも付け加えたくなります。そして、模倣や翻訳と同様に、修正もまた「他なるもの」との邂逅であると、私には思われるのです。ミューズの存在を信じない無神論的音楽家であり、菅原道真のご利益を信じない学者である私は、しかし作曲や論文執筆で絶妙な修正案を思いついた時、それが自分の意志を離れた「他なるもの」が到来する奇跡的な事態であるとの思いに駆られることがあります。そこに「公」と「個」の幸福な共存を見て取りたいですし、あるいはその幸福のありそうもなさ、風変わりさに対して「クィア」という言葉を冠したくもなります。

手近な話題から創作論に話が及んでしまいました。多分ここは創作者としての芯あるいは核にあたるだろうとの直感からお尋ねします。一人で詩を書く時、四元さんはどのようにして手直しが必要であると感じ、そしてどのように手直しをするのでしょうか?ぜひ伺いたいものです。

*

「詩には肉声を源とする歌的なものと、抽象的な思念や思想を文字に刻んだテキスト的なものの二つの潮流がある」とのお話、大変興味深いです。合唱や歌の場合も対応する二つのものがあるかなあ、と考えたみたのですが、「(いわゆる普通の)音に言葉が乗った歌」と「言葉が聞き取れない歌」の違いがそれにあたるかもしれません。リズムのズレ、異なる語句の同時発音(合唱の場合)、共奏楽器の大音量によるマスクなどによって、「言葉が聞こえない」ことを狙った曲は、「テキスト的な」作品だと言えそうです。聞き手との言語的コミュニケーションを拒絶するという意味では「孤」が色濃く表現された楽曲だとも。「言葉が伝わらないことを伝えようとする」音楽作品の挑発性は、現代詩の中で「声に出して読めない」作品が持っている挑発性と、相通ずるところがあるかもしれません。ぜひ詩の二つの潮流の話も次便で詳しくお聞かせください。

明日は本年最後の授業日。そして卒業論文の提出の日です。教室で私自身が受け取ることになっているのですが、学生たちはきちんと提出しに来てくれるでしょうか。そして、その論文の出来はどうなっているでしょうか。楽しみでもあり、指導教員として少し不安でもあります。そしてこの手紙を書きながらこんな風にも思うようになるのでした。つまり、その論文の中に「他なるもの」はしっかりと息づいているか、と。対話可能性、「常に前へ」の精神、あるいは「うたげ」の祝祭性と言ってもいいかもしれません。そんな要素を探し求めて、冬休みはそれぞれの卒業論文を読み、審査することになりそうです。とはいえ、「常に前へ」の精神や「うたげ」の祝祭性があるかを審査基準にするわけにもいかないので、そこは地味で堅実な基準を設けて採点することになるわけですが。

2017年12月20日

Vol 15 from Y to M

いつの間にか新しい年、明けてましたね。

卒論の審査、無事終わりましたか。

前便で森山さんが卒論の指導に関してお書きになっていた、「間違っているところだけを直す」「不必要に一からやり直さない」という下り、読みながら思わず笑っていました。というのも、十一月の連詩の場でも、「駄目だ。全面撤回、最初からやり直します」という場面になんどかお目にかかったからです。そういうとき、ほかの詩人たちは不本意そうな顔をしたものです。元々駄目だしをしたのは彼らなのですが、指摘したのはこの一点なのであって、全部を否定したわけじゃない、なんとかそこだけを変えてうまくすり抜けられないものか、という思いがあるからでしょう。

駄目を出された方にしてみれば、まさにその一点こそが全体の要なのであって、それを弄りはじめたら全体が崩れてしまう、これはもう全面的にやり直すほかない、と言いたいところ。でもそこを土俵際でぐっと堪えて、必死で粘って部分的修正に留めるならば、最小限の努力によって根本的かつ構造的な変貌を齎せるはず。その劇的な衝撃は全面的な改変とははっきりと異質なものでしょう。たとえて言えば、たったひとつの触媒を加えたことにより、前とは異なる化学反応が生じ、同じ分子の集まりから別の物質が生じるような感じ。この場合の「触媒」に相当するものが、他者(複数)=公からの働きかけとそれに応える孤心の交わりであるため、創造の現場をその場の全員で共有したような感動に包まれるのだと思われます。

これは必ずしも連詩などの共同作業に限った話ではなく、ひとりで詩を書いている場合にも当てはまると思います。若い頃の僕は推敲というものをほとんどしたことがありませんでした。詩はその場限りのいわば即興ライブ、うまくいけば作品として残す、だめだったら潔く捨てて次に進むという具合だったのですが、あるとき谷川俊太郎から推敲の大切さ、というよりも楽しさを諭されて、実際に試してみると、しつこくねちねち、重箱の隅をつつくような推敲作業には、ファイト一発とは別の隠微な快楽があり、次第にその虜になったという次第。もしかしたらそこには僕自身の老いという要素も関わっているかもしれません。その種の気長で緻密な推敲には、どこか川端康成的な老人性愛に通じるところがありますからね。

*

さて、ひとりで詩を書くとき、どのようにして手直しが必要であると感じ、どのように手直しをするのかというご質問。前号でも書いたように、時を隔てて、その作品を書いた自分から距離を取ること、そして覚めた目で読み返すことと答えるほかありません。つまり他人の目で自分を見返すということですが、逆にここで森山さんにお聞きしたいのです。自分に対しての他者という感覚は、そのような推敲の過程である程度実感できるし、そもそも生きてゆく上で、家族を始めとする他者との関係は避けられないものですよね。でもその先にあるはずの「公」あるいは「社会」となると、急に抽象的になってしまいます。一人称の「我」と二人称の「汝」まではなんとか手に負えるのだけれど、三人称、とりわけその複数形の「彼ら」となるとふっと輪郭がぼやけてしまうというか。

他者と社会との関係は、社会学やクイアスタディの観点から見ると、どのように捉えられているのでしょうか。このことは一昨年『単ぼた』を書きながら気になっていた問題でした。日本の近代詩は、明治に入ってキリスト教的な他者を発見し、抒情詩の中核に「因習から解き放たれた自由な恋愛」というテーマを据えました。その一方で外に向かっては北村透谷をはじめてとして、自由と平等を訴える社会性の強い作品を書きはじめたわけですが、そちらの流れは啄木あたりから急速に力を失っていった観があります。社会性のある作品を自然主義的な作品と言い換えるなら、島崎藤村が「詩を棄てて」小説『夜明け前』を書いたことに象徴されるように、詩はロマン主義、小説は自然主義という棲み分けが確立された。そのロマン主義の成れの果てが、日本浪漫主義なるものを経て、戦争賛美の『辻詩集』へとひっくり返ってゆくわけですが。

森山さんは作曲をするとき、単数形の他者=個の向こうに社会=公を意識されますか?それとも社会との関わりは社会学者としての森山至貴に任せて、音楽を作るときにはあえて私的な世界に入ってゆく感じでしょうか。

*

自分と他者と社会の関係を思うとき、心に浮かんでくる人物がふたりあります。ひとりは和泉式部です。僕は恥ずかしながらこの歳になってようやく古典を読み始めて、古今集から新古今、ちょっと遡って『枕草子』、もっと上って万葉集と芋づる式に遍歴しているのですが、昨年末からは寺田透の『和泉式部 日本詩人選』(筑摩書房)を頼りに彼女の日記や短歌を読んでいます。和泉の生々しい性愛と、仏教的な死への接近という組み合わせが、僕には大変魅力的に感じられるのですが、それにつけても驚いたのは、その歌のほとんどが他者(大抵は男ですが、まれに女友達も)との出会いや別れをモチーフとしたものだということ。西洋的に言うならば「機会詩」というやつですね。このことは和泉の歌に添えられた詞書が如実に物語っています。つまり彼女の歌は他者なしでは成り立ち得なかった。

にも拘らず、そこに社会を感じることはありません。あったとしても、せいぜい世間の目を気にして逢瀬を重ねるといった程度の社会性ですが、それだってふたりの恋の刺激剤に使っているふしがある。このような社会性の欠如を、和泉の歌の限界と見るのか、それとも歌の本質であると見るべきなのか。

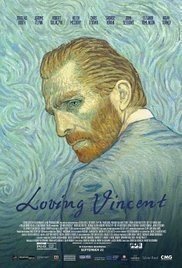

もうひとりはヴァン・ゴッホです。最近「Loving Vincent」(邦題:ゴッホ 最期の手紙)という映画を観たんです。ゴッホの作風そのままの油絵をなんと六万枚以上も描いて、そのアニメーションと実写を合成して作られた異色の伝記映画ですが、これを観て改めて思ったのは、いかにゴッホが周囲の人々の肖像画を描いていたかということ。郵便配達人、下宿屋の娘、村の医師、画材商、等々。その限りでは和泉式部同様、ゴッホの芸術も他者との関わりの上に成り立っていたと言えるかもしれません。けれどもそこには大きな違いがあります。

和泉があくまでも個人的な関係を詠んだのに対して、ゴッホが描いた他者の肖像画には、モデルとゴッホとの個人的な関係は(少なくとも直接的には)描かれていません。そこにはあくまでもモデルとなった人のエッセンスが表現されているだけです。もしもそこにゴッホという個性の入る余地があるとすれば、他者の存在のエッセンスをゴッホがどのように認識したか、その認識が画布の上にどう表現されているかという、創作上の関わりだけだといえるでしょう。このことは、ゴッホの自画像についても当てはまる気がします。自分自身も含めて、彼の他者を見る目は冷徹非情です。

けれどゴッホの肖像画が捉えた他者のエッセンスには、個を超えた普遍性が感じられます。まさにそれこそゴッホが追い求めていたものではなかったか。他者の個を通して、人間存在の本質に達すること。ゴッホの絵が時代や民族を超えて大きな共感を呼んで止まないのは、そのせいではないかと思うのです。

映画のなかにも登場しますが、ゴッホが弟のテオに書き送った手紙の一節、「僕は絵を描くことで人々に触れたいんだ。みんなが僕のことを『あいつは深く感じることができる、優しく感じることができる奴だった』といってくれることが僕の願いだ」は、そのような普遍的共感をゴッホが自覚的に追い求めていたことを示すものだと思われます。

和泉式部とヴァン・ゴッホ。ふたりの創作における他者との関わり、そして他者を介した普遍性への志向のあり方が、僕には鮮やかな対照に見えてなりません。果たしてこの違いは、洋の東西に根ざすものなのか、時代の違いによるものなのか、それともあくまでもふたりの個性に帰するべきものなのか。ひょっとして和泉の歌に見られる、私的な関係性の過剰さと社会性の欠如は、現代の僕らにも繋がっているのではないか。僕らの内なる天皇制とでもいうべきものを介して……。

なんだか厄介な領域に足を踏み入れてしまったようですね。でも天皇制という問題も『単ぼた』を書く上では避けて通れないものでした。クイア理論から天皇制を見たとき、どんな風景が浮かび上がってくるのか、ぜひ教えていただければと思います。

2018年1月28日 暖冬のミュンヘンより