「ミュンヘンの岡田利規」と福岡で:トークイベントのお知らせ

岡田利規と初めて会ったのは2017年の元旦だった。場所はミュンヘン室内劇場近くのアパート。劇場が借り上げて、委嘱したアーティストに提供しているものだ。彼は年末からここに住み込んで、同劇場で発表する新作の制作に取り組んでいた。

引き合わせてくれたのは、その新作で音楽を担当するUさんの奥さんである、Kさん。彼女とはその数年前ウィーンで会っていた。オーストリアの写真家が撮った日本の写真に僕が詩的なテキストをつけて、それをKさんとふたりで朗読して、写真展用のビデオを制作したのだった。ちなみにそのテキスト(の日本語訳)は、のちに詩集『単調にぼたぼたと、がさつで粗暴に』の冒頭に掲げた「オ・モ・テ・ナ・シ」という詩になった。

当時の僕は病み上がりだった。2016年の秋に前立腺がんの手術をして、12月に入ってからは放射線治療を始めていた。その当時の事情は私/詩小説『前立腺歌日記』に書いた通りだが、元旦は放射線治療の真っ最中に与えられた束の間の休息だった。そこへKさんからのお誘いがあったので、僕はいそいそとお呼ばれに出かけたのだった。Uさん夫妻が作ってくれたおせち料理は、日本で食べる以上に日本の味を堪能させてくれるものだった。

岡田利規とUさんが取り組んでいるのは能の現代版ということだったが、その時点ではまだ脚本は完成していなかった。毎日役者たちと稽古はしているという。なるほど、そうやってワークショップ風にぶつかり合いながら同時進行で芝居を作り上げてゆくものなのか、と新鮮な驚きを感じたのを覚えている。いつもひとりでしこしこと書いているだけの僕にとっては、そういう共同作業は想像を越えたもので、怖ろしいことのような、それでいて羨ましいことに思えるのだった。

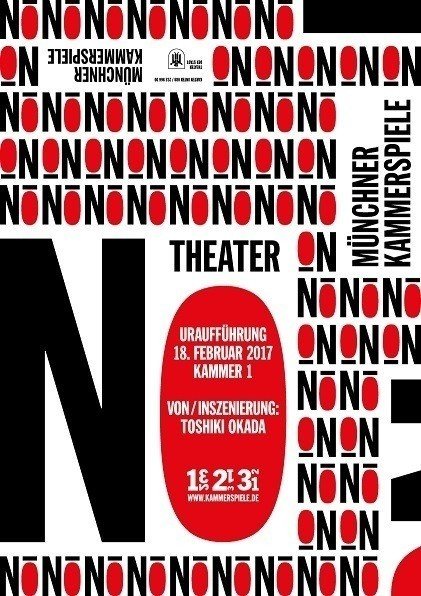

そのうちミュンヘンの街中にNOという文字が蔓延するようになった。いよいよ初演が近づき、そのポスターが張り出されたのである。当然そこには岡田利規の名前もあって、僕は街を歩くたびに誇らしげな気持ちを噛み締めたものだった。

初演の舞台は衝撃的だった。岡田版の能は、地下鉄六本木駅のホームを舞台としていた。Uさんは最初から最後まで舞台中央に出ずっぱりで、未来的でありながら妙に懐かしい音色を自ら演奏するのだった。役者はすべて劇団専属の、ドイツを中心とするヨーロッパ人である。だが彼らは見事に国籍を剥ぎ取られ、岡田ワールドの住民に変貌していた。

僕がなによりも惹かれたのは、彼の芝居のなかの言葉のありようだった。それらは役者の肉体と一体となりながら、同時に現代詩の世界に通じる抽象性を備えていた。それでいて緩やかな物語を紡いでゆく。僕はそんな言葉に鮮烈な魅力と嫉妬を覚えた。

私的なものと、詩的なもの、そして物語の要素を、役者の存在や舞台という空間を用いずに、言葉だけで融合することは出来るだろうか?僕が『前立腺歌日記』という作品を構想し始めた背景には、もしかしたらこの時の体験も影を落としているかもしれない。

その岡田利規と久しぶりに話をする機会が訪れた。12月26日夜、福岡の書店ajiroにて。ミュンヘンではカフェやレストランで他愛のない話ばかりだったので、今回はちょっと真面目に彼の創作の秘密を探ってみようと思っている。詳細はこちらから↓

https://peatix.com/event/453616/view