17日目 関宿~水口宿

本日は難所の鈴鹿峠を越えて滋賀県に入る。標高は400mもない程度なので、箱根峠に比べたらそれほど難所ではないように感じるが。

朝から猫とにらみ合い。もう一匹いたが、こいつとの喧嘩に負けてどこかに行ってしまった。

日曜朝の誰もいない関宿。今日も天気は晴れだ。

国道沿いの軽食喫茶的なお店。昭和期に全国各地に建てられ、そして時代の流れとともに人口減少の激しい地域においては廃墟と化す。これも100年200年後から見返すと昭和期の生活を示す遺産になるのかな。

緩やかではあるが登り坂となった。当然歩いている人はいない。

徐々に徐々に勾配もきつくなる。きつくなると言っても箱根には遠く及ばないレベル。

振り返るとこんな景色。まだまだ序の口だが、山の中に入った実感が湧いてくる。

杉並木。

いつから放置されてたんだ?ってレベルの錆び方。キャタピラもショベルも土に埋もれている。

葉の色も紅く染まり始めている。遠くから猿のような獣の鳴き声が聞こえて少しビビる。

日本橋からの宿場名を彫った木柱もあった。これまでの道中が走馬灯のように思い出される。初日めちゃくちゃ暑かったなぁ…。

小田原宿の部分は根本から折れてしまったようだ。草津宿も消えていた。

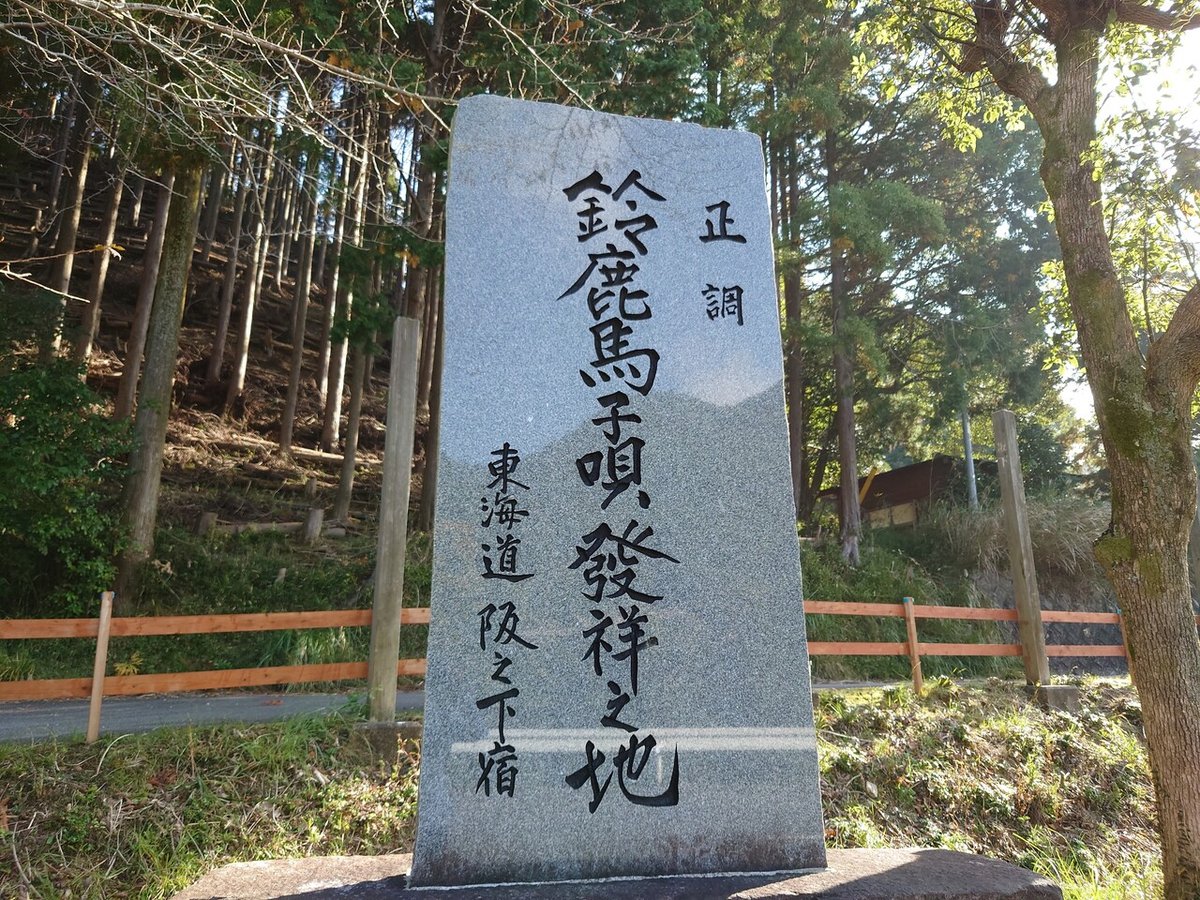

ちなみにここは鈴鹿馬子唄会館という場所。馬子唄とは、馬子が馬を曳いて歩きながら移動する折の唄のこと。七七七五調のものが多い。以前紹介した「箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川」というのも馬子唄。鈴鹿馬子唄は「坂は照る照る峠は曇るあいの土山雨が降る」というもので、坂下宿、鈴鹿峠、土山宿の様子を表している。

この歩道のない道路と杉並木は箱根を彷彿とさせる。交通量がほとんどないのが救いだ。

アスファルトの舗装路を独り占めするという贅沢を味わいつつ、坂下宿に到着。

㊽坂下宿(三重県亀山市)

坂下宿は東海道の難所鈴鹿峠の東側に位置し、これから峠に挑む人や峠を越えて一息つく人で賑わったそうだ。雰囲気を見る限り小さな集落といった雰囲気だが、往時は本陣3軒、脇本陣1軒を有すなど、東海道でも有数の宿場だったようである。明治期に鈴鹿峠の勾配が鉄道敷設の障害となったため、関西本線・草津線は名古屋を出て鈴鹿を避けて柘植を経由し、草津へと至る比較的勾配が緩やかなルートを通っている。

ここがかつて宿場だったことを示すものは石柱以外にほとんど見当たらない。天保14年(1843年)の人口は564人と、宿場の規模の割に住民はかなり少なかったようだが、平成17年(2005年)には人口147人となったそうだ。今は更に減っているんだろうなぁ。これまで見た中でいちばん小さいと思う。

本陣跡は今や茶畑となっている。しかもその茶の木も手入れが行き渡っているようには見えない。葉も虫に食われっぱなしだ。

山間のわずかな平地にあることからも発展が難しい様子が伺える。このような地域が日本各地にあるんだろうなぁ。インフラの整備も行き届かなくなって荒れ果ててしまうのだろうか。アクセスが悪いためスラム化することはないだろうが。

地方の先行きに不安を感じながら宿場を抜けて国道1号線と合流。なんか歩道だけ勾配が急になってないか?

案内板。文字の塗り方雑すぎやしないか。

昼なお暗き杉の並木。箱根ほど暗くはない。地質マニアはこのあたり歩くと興奮するのかな。

アスファルトで舗装されていることがどんなにありがたいか。

見るからに危なさそうな植物。マムシグサというらしい。名前も危なさそうじゃねーか!実際にかなり危ないらしく、草にも果実に毒性があるという。以下Wikipediaより。

全草にシュウ酸カルシウムの針状結晶、サポニン、コニインが含まれる。特に球根の毒性が強く、その汁に触れると炎症を起こす。誤って食すと口中からのどまでに激痛がはしり、唾を飲み下すことすらできないほどとなる。また、激しい下痢や嘔吐、心臓麻痺といった症状が現れ、重篤な場合には死亡する。

めちゃくちゃ危ねえじゃねーか!

これはさすがに近年整備された石垣だよな?

片山神社。創建は不詳だが延喜式とあることから1000年ほど遡るのは間違いなさそうだ。由緒だとかは長くなるので省略。この自然の中に古来からの人工物があるというのがなんだか神秘的だ。

そして国道1号線をくぐる。

芭蕉の碑もある。

そして未舗装区間に突入。落ち葉で滑らないように気をつけねば。

鈴鹿峠(378m)を越える道は平安時代の仁和2年(886年)に開通した。急な曲がり道が連続する険しい峠道である。そうは言っても単純に山道のきつさだったら箱根峠や小夜の中山には遠く及ばない。様々な伝承があるが山賊関連のものが多く、そういった意味での難所だったようだ。

確かにカーブが多い。暗いと難儀しただろうなぁ。

分岐点。消毒用消石灰は高畑山への登山客に向けたものだと思うが、念の為足を突っ込んでおいた。

山道を抜ける。

抜けた先がちょうど三重県と滋賀県の境界。ついに滋賀だ。京までは残り17里だそうだ。

茶畑が広がる。このあたりも茶の産地だ。

でっかい常夜灯だ。どうやって石を積んだんだろうか。

坂を下り国道1号線と合流。滋賀県に入ったことを改めて実感。

先程紹介した鈴鹿馬子唄の石碑がここにもあった。今日は坂から土山までずっと照る照るだった。

今度は第二名神をくぐる。でっけえ。

海道橋。もともとここに橋はなく、下流側に川の渡り場があったが、大水が出るたびに溺死者が続出し、その対応に土山宿の関係者が駆り出されて大変な苦労をした。そこで幕府の許可を得て東海道の道筋を変えてここに橋を架けたそうだ。浮世絵東海道五十三次の土山宿では、大名行列がこの橋を渡る様子が描かれている。

海道橋を渡り終えると田村神社に到着。創建は弘仁3年(812年)で、坂上田村麻呂を主祭神とし、嵯峨天皇と倭姫宮をも祀っている。登場人物が一気に平安時代へと遡るようになった。先程の片山神社も平安期(推定)のものだ。これも京に近づいている証なんだろうなぁ。

元帥伯爵東郷平八郎謹書とある。平安と言ったそばから明治に飛んだ。

田村神社の鳥居前に歩道橋があり、それを渡ると道の駅あいの土山がある。そこが土山宿の入り口。写真は忘れた。

㊾土山宿(滋賀県甲賀市)

この橋が先程の海道橋だそうだ。

土山宿は鈴鹿峠の西側に位置し、東側の坂下宿と同様に難所の前後にあるということで多くの旅人で賑わったようである。坂下宿と違うのはここは坂を下りきった平地という点で、発展を阻害する要因がない。そのため現在では住宅地となっているようだ。

現在は甲賀市の一部となっている。甲賀市は三重県と京都府に接する自治体で、平成の大合併で誕生した。古くは745年に聖武天皇によって紫香楽宮が造営されるなど歴史のある街である。甲賀忍者や信楽焼が名物。2019年のNHK連続テレビ小説『スカーレット』が甲賀市信楽地域を舞台としていた。

道幅が狭まった。この幅になると安心するね。

お休み処となっているが、先程道の駅で休憩したのでスルー。

土山宿に当時からの建物は残っていないものの、格子戸の家屋が立ち並ぶなど雰囲気は残しているように感じる。また本陣跡だけでなく旅籠跡にも案内板や石柱が立っていた。費用もかさむだろうに大したものだ。

野洲川を渡る。

こちらも立派な常夜灯。この交差点を越えると、

甲賀市水口に入る。水口宿はすぐそこだ。

道なりに進んでいくと江戸方見附を発見。ここから先が水口宿である。

㊿水口宿(滋賀県甲賀市)

水口宿は東海道50番目の宿場であるが、室町時代にはすでに宿駅の機能を有していたようだ。江戸時代初期に水口城の築城や水口藩の成立もあり、城下町としても発展した。名物はかんぴょう。

こちらも当時の建物は残っていないが、景観に配慮した街づくりが行われているようである。道幅や建物の高さはほとんどそのままだろう。

空き物件なのか?古民家カフェなんかやるのにはちょうど良さそう。

からくり時計があった。水口祭の曳山をモチーフに、宿場町だった昔をイメージさせるからくりが仕込まれているんだとか。

水口城。3代将軍徳川家光が上洛の際の宿として、従来の水口御殿に替えて築かせたという。築城には京都の大工が動員され、内部は二条城を模してかなり豪華な造りになっているらしい。ただ将軍の宿として使用されたのはこの家光上洛の1回限りだそうだ。江戸時代に事業仕分けがあったら真っ先に槍玉にあがりそうだな。

ちなみに橋の老朽化により10月1日から立入禁止となっていた。残念。

時刻は15時前だが、次の石部宿まで15km近く離れていること、また石部宿から東京へ帰るルートがとても面倒なことから、今日はここまでとする。仮に石部宿まで進んだとしたら石部→草津→京都→東京が帰京の最速ルートなのだが、これから歩く場所を先回りして帰るのは心情的に嫌なのだ。

というわけで水口城の最寄りである近江鉄道水口城南駅に。水口城南→貴生川→柘植→亀山→名古屋→東京と乗り継いで帰ります。水口城南→名古屋より名古屋→東京の方が所要時間短いのには笑ってしまった。新幹線すげえ。本日の総歩行距離は38.8km。

以上