かわさきロボットの面白さとは

はじめに(読み飛ばしてOK)

どうもみなさんこんばんは。

アドベントカレンダーに参加したはいいものの、早めの日程にしてしまったため急いで文章をひねり出しながら書いています。

今日は立命杯だったと思いますが、私の結果はどうだったのでしょうか。今年は自滅してばかりだったので最後の大会くらいはキッチリ決めてほしいですね。🚩

さて、コロナによる大会規模の縮小や大学による部活動の制限があり、かわさきロボットの競技者は減少傾向にあります。それに歯止めをかけるため微力ながら取り組みたいということで、以下のような人に向けてかわさきロボットの魅力を伝えられたらと思い、このテーマに決めました。

かわさきロボットに興味がある方

これから誰かにかわさきロボットを紹介したい方(部活勧誘など)

また、テーマの都合上私個人の独断と偏見が多く含まれます。楽しみ方は人それぞれだと思うので、私と違う考えや視点をお持ちの方はぜひコメント等で教えてください。

競技概要と特徴

かわさきロボット(通称かわロボ)とは、毎年神奈川県川崎市で開催されているロボット競技大会です。

障害物が配置された約2メートル四方のリングの中で、移動する脚と攻撃するアームを持ったロボットが1対1で戦い、相手を10秒間行動不能にする、もしくはリングの外に落とせば勝利となります。

ルールの概要や大会の雰囲気を知りたい方は公式が上げているYoutubeを、詳細な競技規則を知りたい方は公式ホームページをご覧ください。

動画を見てもらうとわかりやすいですが、ロボットは人間がラジコンで操縦します。

それぞれ自分が操縦しやすいロボットを作って戦うため”このタイプが最強!”といったものはなく、勝つためには技術と操縦の両方を要求されます。

勝敗はロボットの性能のみで決まらず、操縦者の技のみでも決まらない、というのがかわさきロボットの醍醐味です。

また、それ以外にも以下のような特徴があります。

ロボット同士が激しくぶつかり合ったり、投げ合ったりと日本一激しいロボット競技である

制御的な要素は少なく機械的な要素が多いため、初めてロボットを見た人でも仕組みが理解しやすい

ロボットを操縦するコントローラーやバッテリー、モータには指定があり、電気的な知識のない人でも選定にそこまで苦労しない(失敗すると発火や暴走の危険がある)

(良くも悪くも)ルールとリングに変化がないため技術が蓄積しやすい

大学の文化祭などで小規模な大会が多く開催され、試合をできる機会がたくさんある

こういった特徴を踏まえ、なぜ私達がかわさきロボットにこれほどのめり込んでいるのか、一部の人を引き付ける魅力とはなんなのか、私なりの考えを紹介したいと思います。

僕が作って、僕が戦う

これが私の思うかわさきロボット最大の魅力です。

みなさんプラモデルやミニ四駆を作ったことはありますか?

あるならそれをアニメや漫画のように思い通り動かしたいと思ったことはないでしょうか。

もしくはアーマード・コアやガンダムVSシリーズのような対戦ゲームをしたことはありますか?

あるなら自分好みの武器、モーション、カラーリングの機体があったらいいなと思ったことはないでしょうか。

かわさきロボットなら、これらが同時に実現できます。

自分専用のロボットを作り、自分が操縦して相手と戦う。この楽しさこそがかわさきロボット最大の魅力であり、他の趣味では得られない特有のものだと思っています。

ロボットを作る楽しさと一言に言っても、中身は色々あります。

試合に勝つため良い脚やアームを作り性能を突き詰めていくのはもちろんですし、目的は”自分の操縦しやすい”機体なので普遍的な正解というのはありません。

また、勝つためのロボットを作るだけではなく、デザインに拘ってカッコイイ機体を作ってみたり、おもしろギミックを使ったビックリドッキリメカを作ってみるのもいいでしょう。実際、公式大会の表彰内容にも”デザイン賞”や”特別戦賞”(試合結果ではなく審査員の目に止まったロボットが選ばれる賞)があります。

何を目的にするか、そのためにどういった手段を用いてロボットを製作するかは人それぞれなので、自分なりの楽しさが見つけられると思います。

ロボットで戦う楽しさというのは、アナログな操縦で激しく戦うかわさきロボットならではです。

自分がコントローラーを操縦することでロボットが動き、激しくぶつかり合うこと、タイムアタックや課題をクリアするような形式ではなく人間を相手にしバトルすること、というのが特に興奮する要素です。

勝つためには、アームの相性やリングの形状からどうやったら勝利できるかを考える戦略性、相手の動きに合わせて反応する瞬発力、ロボットの位置や距離感を把握する空間認識能力などが必要となるでしょう。

そうやって思考し試合をすることで、勝ち負けに関わらず大きな達成感やロボットを動かす楽しさが実感できると思います。

”作って戦う”この両方に興味がある方には特にオススメですが、どちらかだけを楽しそうだなと思った方にもぜひ体験してもらいたいです。

このどちらかだけで楽しめるのもかわさきロボットの良い点ですが、この2つの楽しさはリンクしていきます。

ロボットを借りて試合をした人は”自分の機体を作ってみたい”という思いがきっと生まれますし、ロボットを作った人は”この機体で戦ってみたい”という思いがきっと生まれます。そして自分の操縦経験を基に機体を設計する、もしくは自分の作った機体で大会に参加すれば、相乗効果でそれぞれの楽しさがもっと倍増することでしょう。

これこそが、私達がかわさきロボットにのめり込んでいく理由です。

来るもの拒まず、去るもの追わず

もう一つ、かわさきロボットの魅力として参加者の雰囲気が挙げられます。

特に、他のロボコンと比べ自分の機体や機構の話をしたがる人が多く、競技者全体で技術や情報を共有しようという風潮があります。(これは今回のアドベントカレンダーを見ても伝わるのでは)

上記の内容に興味を持ち、これからロボット製作を始めてみようと思った方、とりあえず試合をしてみたいと思った方はぜひベテランの方に声をかけてみてください。

大会等で直接聞きづられければ、SNS上で質問したら空いた時間に返信してくれると思いますし、誰かが質問してるところにコッソリ寄ってきて聞き耳を立ててもいいでしょう。ちょうどアドベントカレンダーをきっかけにnoteが流行りだしているので、コメント欄で質問してもいいかもしれません。

みなさんしっかり回答してくれると思います。(してください)

また、そういった人との関わりが煩わしく感じる方(私も昔そうでした)も、口うるさいベテランが偉そうに絡んでくる、みたいなことは基本的にありませんので安心して参加してみてください。いわゆる”勝つためのロボットにしか価値がない”みたいな考えの人もいません。

自分にとってちょうどいい距離感や熱量でいられるのが、趣味として長く続けられる理由かなと思います。

ではなぜ、参加者が自分のノウハウを惜しげもなく公開するのかというと、結局はそれが自分の勝利や楽しさに繋がっているからです。

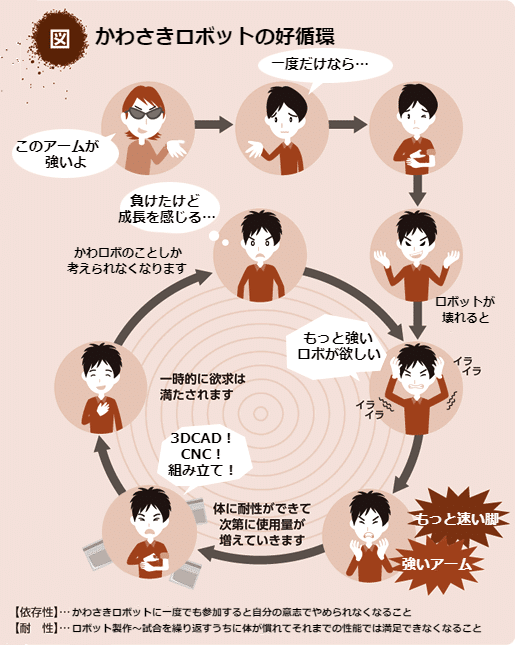

優れたものは取り入れたいし、自分が発見したものを他者に共有することでさらに新しいアイデアが生まれるかもしれない。そして新しく生まれたものをまた取り込んでいくことで、自分にとっても周りにとっても良い循環が生まれます。

対戦ゲームなどで言われることですが、コンテンツとは成長を実感しているときが一番楽しいという話があります。

ゲームを新しく始めるとき、新しくテクニックを覚えたとき、勝てなかった敵に勝てるようになったとき、プレイヤーは達成感と楽しさを感じます。

一方で、コンボの難易度が高すぎてできないとき、敵が強すぎて全く歯が立たないとき、逆に敵が弱すぎて作業ゲーになってしまうとき、プレイヤーはつまらなくてやる気が失せてしまいます。

かわロボでも、良い循環を作って自分と周りがレベルアップしていくことで成長を実感できる、というのが一部の人の心を掴んで離さない魅力なのではないでしょうか。

どうやったら伝わるのか

とはいえ、どうやったらかわさきロボットの魅力を初心者に伝えられるのでしょうか。

ロボットを動かす楽しさというのが一番手っ取り早く実感しやすいですが、イチから作るには時間もかかるしハードルも高いので、ぜひ経験者の方が機体を貸してあげてください。勧誘用であれば操縦しやすいブレード、クランク等の無限回転アームで、しっかりと塗装済みのものがオススメです。(カッコイイし)

ただ操縦体験するだけではなく、可能であれば試合形式にしてもらうと、勝ち負けに関係なく僕が戦うという楽しさが伝わると思います。

ロボットを作る楽しさというのは、これからの約1ヶ月、沼に浸かった人たちがアドベントカレンダーでアピールしてくれるでしょう。

初心者にとっては、うまくいかないことばかりで楽しめるようになるまで時間がかかるかもしれませんが、なんとか一台完成させてみてください。ロボットの脚・アームを組み立てたとき、自分で操縦して動かしたとき、試合に勝った(負けた)とき、僕が作ったという楽しさが湧いてくると思います。

どちらにしろ、試合の相手や機体を貸してくれる方といった周りのサポートが必要です。上で書いたようにかわロボユーザーはみんな友好的なので、誰かに気軽に相談してみてください。

既存ユーザーの方々は、競技人口を増やすため上記のようなアピールポイントで周りの人や新入生を引きずり込みましょう。

さいごに

概念的なものを文字に起こすのは思ったより難しく、長文になってしまいました。この記事を通してかわさきロボットに興味を持った方や、モチベーションが上がった方などが一人でもいれば嬉しいです。

というか、この長文をここまで読んでくれた方は、既に興味がある人かどっぷり浸かっている人しかいないのではないでしょうか?🤔

…この記事の存在価値が怪しくなってきましたので、そろそろ締めたいと思います。

改めまして、ここまで長々とご覧いただいたきありがとうございました。

また、アドベントカレンダー企画者のsin1さん、ありがとうございました。

これから約一ヶ月、毎日いろんなかわロボ記事を読めるのが私も本当に楽しみです。(12/25分を除く)

また来年のためにこれからテーマを考えておきます!