【Vol.4】"色が見えていない"カラー診断を信頼できるのか?

前回お話ししたのは、色が見える原理について。もし正確で信頼性のあるパーソナルカラー診断を行いたいと考える場合、カラーのプロなら正しく色が見える条件かどうか、真っ先に注意を払います。

そして最初に見直すべき条件は絶対的に照明です。では、どんな光源が必要なのかという点では、北窓昼光は理想的ですが、その反面その条件が揃うことはほぼないと書きました。だからこそ自然光に任せた診断は現実的ではなく、人工の照明に頼らざるを得ません。おそらく自然光だけで診断を行うパーソナルカラーアナリストはまずいないでしょう。単純計算でも、1時間で太陽は15°傾くわけで、刻一刻と自然光とて色は変わっているのは想像できるはずです。ではどんな照明が良いのか?ここがここが最も大事なポイントです。

そもそも、北窓昼光が良いという事実だけを知っているのは全く意味がなく、大事なのは北窓昼光のどこが良いのか?という点です。それを説明できるでしょうか?

色が正しく見える理想的な光源の条件

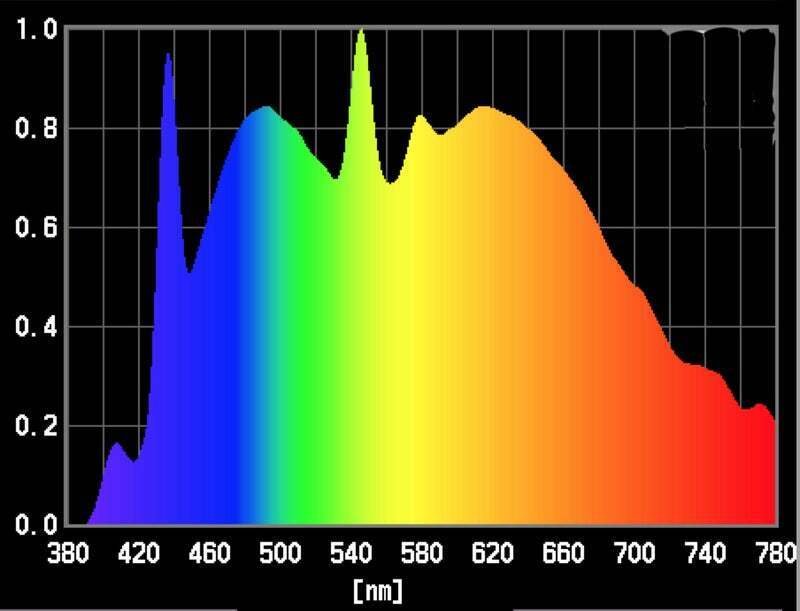

色が正しく見える理想的な光源に求められる条件は、いくつかあります。養成講座でも全10回のうち1回を使ってこの内容について授業を行うので、ここに書き切れる内容ではありませんが、一番最初に考えることは照明の「分光分布」です。分光分布とは光の波長ごとの強度をグラフにしたもの。色の教科書には必ず出てくるものですね。

理想的な光とは、この分光分布を見たときに短波長(青紫)から長波長(赤)まで均等に成分が含まれた光のことで、見た目は青みや赤みもなく白く感じられます(無色透明)。そこで一つの大きな誤解が生じます。「太陽光のように(見た目が)白い光であれば良い」という明らかに間違った解釈です。色の勉強をしているはずのパーソナルカラーのプロでも誤解が多いところ。白い光のことを自然光に近い光と勘違いしている人はとても多いと思います。しかし、見た目が白いからといってその成分が上記の画像のようにバランスよく各波長の成分が含まれているわけではないということです。

「見た目が白い光が良い」は完全なる間違い

白っぽい光が全て太陽光のように、バランスの良い光ではありません。では次の画像を見てみてください。これは当サロンの中にある二つの白い照明の写真です。見た目は同じような二つの照明。一方は「人工の照明の中では限りなく自然光の成分に近づけられた照明」。もう一方は「ただ見た目が白いだけで色の分析には用いることができない照明」。

では、照明Aと照明Bを見比べてどちらが自然光のような分光分布をもつか見極めてみてください。できるでしょうか?…できませんよね?

ちなみに、本当に何か違うのか?と疑うかとも多いと思いますので、次の画像を用意します。実は照明Aが色分析に適した照明(自然光に近い分布を持つ光)で、照明Bが色分析に向かない照明(分光分布に偏りがある光)。その差がわかりやすいようにあるテストカードを使います。このテストカードは、自然光と同じように色を分析するのに適した環境にあれば上半分と下半分の色が同一色に見え、色分析に適した環境でなければ、上半分と下半分が別の色に分離して見えます。

一見、同じ白い光に見えたとしてもその成分は全く別物ということはあります。そしてそれによって色の見え方は全然違うということが上の写真でわかると思います。つまり、「見た目が白い光なら自然光に近い」「見た目が白い光なら大丈夫」という発想は、色が見える原理の初歩の理解が大きく抜けているいうことです。つまりプロのアナリストがこれでは、明らかな知識不足であるしより良いパーソナルカラー診断を行うことはできないということ。ちなみに照明A(当サロンでパーソナルカラー診断に使用する照明)の分光分布はこちらです。

(https://ameblo.jp/iledecouleurs2022/entry-12868006126.html)

自然光に比べたら少しガタガタじゃない?と思われるかもしれませんが、これは人工の照明としてはかなり優秀な方なのです。演色評価指数Raは99AAAで、先程の理想的な北窓昼光を100点満点とした時に99点の環境で当サロンは診断をしているということです。これは人工の照明としてこれ以上はない水準なので、自然光のように真っ平らなスペクトルは実現は難しいということですね。

では一般的な照明はというと。比較対象として試しに下のリンクを見てみてください。

最近増えているLEDも"見た目は"白い光ではありますが、「ただ見た目が白いだけの光」に区分されます。下のリンクを見ていただければわかるように、短波長(青)の部分が明らかに突出しており、長波長(赤)の部分は強度がかなり低いですね。このような照明で診断をしたらどうなるでしょうか?赤が綺麗に発色して見えない、例えば人間では唇や頬の色素の色、血色感につながる部分です。診断結果を左右するような大事なことではありませんか?こんな照明で診断をして、肌が青白く見えるからイエベ、血色が悪いからイエベと言われても、そもそもそれはその人の問題ではなく照明が原因だからです。本来はイエベではないかもしれない…いかに意味がないことをしていることがわかるでしょうか。

まとめ:「見た目が白い光=色分析に適した光」ではない

パーソナルカラー診断は、些細な色の違いを見分け、その方に調和する色、違和感のない色、肌や瞳や髪を輝かせる色、その方の魅力が際立つ色を探すものなのですが、その根源となる照明が「正しく色を見せる光」でなければ、どれだけパーソナルカラーアナリストが優秀でも意味が全くないのです。ですが、現状としてパーソナルカラー診断が、この色を正しく見るための照明の下で実施されているケースは殆どいないように感じられます。それは、SNSで流れてくる数々の画像や動画を見ればわかります。私たちカラーの専門家からすれば、明らかに「その照明はあり得ない」と一目瞭然だからです。

パーソナルカラー診断の信頼性は?というところがこのブログの最大のテーマですが、色が見えていないのに、パーソナルカラー診断をしているという本末顛倒な状況が、いまだに改善されることがないというのはとても深刻な状況ではないでしょうか?以前お話ししたように、イエベかブルベか、4分類か多分類か、そこにもまだ到達しないような最も根本的な問題だからです。

「色が正しく見える条件で色の診断を行う」それが無い時点で、信頼あるパーソナルカラー診断ができるのか?これを別の世界で言い換えるならば、雑音や騒音だらけで音が聞こえにくい場所で聴覚検査をするでしょうか?ガムを噛んでうがいもせずに、ワインのテイスティングをするでしょうか?強い香水をつけて、香料の研究をするでしょうか?まな板やお皿を綺麗に洗わずに、料理を提供するでしょうか?

そんなレベルの話をしているのが、このパーソナルカラー診断における照明の話です。

当スクールでは、プロのアナリストや一度他のスクールを卒業した方にも、流派に関係なく、さらに専門性を深めたい方のパーソナルカラーアナリスト養成講座を行っております。パーソナルカラーだけでなく色の専門性を追求します。これを読んだら大抵の方は深刻な問題だと考えるはずです。もしかしたらこれまで診断した結果も変わってしまうかもしれない。ゾッとすると言われる方もいます。しかし、プロとしてこれから信頼あるコンサルテーションを届けていこうとするなら、明らかにアマチュアとは違う専門性が必要です。そのひとつがこういった照明環境の徹底という部分です。当サロンも、この照明だから選んだと言ってくださる方はとても多いです。

ぜひ、これから学びたい方はもちろん、もう一度勉強し直したい方、さらに深めていきたい方はぜひご相談ください。こう言った照明に関する内容も含まれる色彩理論コースは、全国からオンラインでも受講が可能です。ちなみに私だけでなく、私以上に知識やキャリアを持つ講師陣で講座を行っています。