「物語」に捉われた私たちを解放する「物語」の力/『物語としてのケア』が説くナラティブ・アプローチ

私は「物語」が好きです。古くは幼少期に見た絵本から、小学校の図書館で読み漁った偉人の伝記物、そして最近はもっぱら映画鑑賞と仕事でもあるインタビュー記事執筆が、多様な物語のある瞬間に立ち会う喜びとなっています。

もしかしたら、社会を見る目線も人より少しだけ「物語」に寄っているのかもしれません。例えば、最近フリーランスになったのも自身で意図してのことではなく、そのため当時の「現時点」から将来を描くべく、これまでの仕事の変遷や細かなエピソードを捉え直すという作業を行いました。「そういえばフリーランスになった先輩に憧れてたな」など、忘れていたエピソードがたくさん思いだされ、それらを繋げると「フリーランスになるのはアリなルートだな。それならこの先こういう展開がありえるかも」という道筋が見えてきたんです。

その時感じたのは、「現時点から見るとここまでの人生はこう繋がってきているから、次はこうしたら面白い展開になるかも」と時々見直すことが、「やりたいことに向かって走り続ける人生」という世の中に蔓延する「正解」から自身を解放してくれる、ということ。特に、業界も職種も変え続けながら働いている自分にとって、それでもそこに一貫性や繋がりが見出せることは自分の人生の肯定であり、今後を考える指標にもなっていたんです。

同時に、「物語」に悪い意味で影響されてしまう世の中にほんの少しばかり苦しい思いもありました。テレビを見ればひと握りの成功者の物語、本屋に行けば「やりたいことをやろう!」という啓発本ばかり。今一番自身に近いスタートアップ業界においても「死ぬほど働く」「夢と大志をもって起業する」「沢山の”やりたいこと”を実現する」そんな物語が支配的になりすぎていて、「それが出来なかった人」として自信をなくしていく友人を見ていると、「物語」の力が恐ろしくなることもありました。

それでも、インタビュー記事を書く中で「自分がなんだかまともな人生を送ってきたように感じられました」「そういえばあの時のことが今に繋がってるのかもって気づきました」などの言葉を頂くことがあり、(単純に嬉しいのはもちろん)、「経験してきた出来事の何を拾い上げ、どう繋ぐか次第で、人は自分自身を好きになれる」という淡い気づきがありました。以前行っていた他己紹介は、記事として広めることはもちろん、「本人が自身の”これまで”を好きになり、次の一歩を踏み出すお手伝い」ということにむしろ重きを置いていた部分があります。そこでは、世に蔓延する「こうあるべき」や「こういう経験があったらこうなるだろう」みたいな固定観念は絶対に排除したいと思っていました。

ーーー

前置きが長くなりましたが、こうした自身の感覚がどこかで体系化されていないものかと思って探す中で見つけたのが本書『物語としてのケア』です。まさしく「物語」として人生を捉えること、そのさらに土台にある「言葉」と「世界」との関係性を考える際に用いられる「ナラティブ・アプローチ」という手法について紐解かれた良著。

「ナラティブ・アプローチ」とは、社会構成主義の「言葉が私たちの生きる世界を形作る」という考えに基づいて、「語り」と「物語」という視点から臨床を捉え直す方法です。「言葉」は認識を方向づけ、状態を識別し、それを頼りに私たちは生きる世界を構築しています。そしてそれら言葉が連なった「語り」によって「物語」が生まれ、その「物語」の延長上に「語り」が生まれるという相互的で連続的な関係が「ナラティブ」。本書は「ナラティブ」を多面的に捉え、「物語を語る」ことや人生の捉え方についても考える素晴らしい機会を与えてくれました。

以下は個人的な要約メモのようなもの。書籍の中にはこの100倍ぐらい豊かな情報と気づきが詰まっているので、是非気になった方は購入してみてください。

※個人の解釈としてまとめたものですので、間違いなどはご容赦ください。

■第1章:物語が現実を組織化する

「物語」は、現実にまとまりを与え、世界に意味の一貫性を与えてくれるもの。人生における偶然の積み重ねの中に物語としての一貫性を見出した時、私たちは事態を「理解した」と思うことが出来る。それは時間的認識として前後の繋がりを明らかにし、空間的認識として登場人物や出来事の位置相関関係の理解をももたらしてくれる。ただし、出来上がった物語が事態の理解に参照され、引用され、私たちの現実理解を制約することにもなりうる。

こうした前提を踏まえ、臨床の場を「ケアする者とされる者それぞれの語りが紡ぎ出される場、双方の物語が出会う場」として捉え、そこにおけるケアのあり方、ナラティブとは何かを説く。

■第2章:自己の物語、自己を語る行為が自己を作る

ナラティブをまずは「自己」において考える第2章。「自己についての物語、自己を語る行為そのものが自己を作る」という考えが土台となっている。自己を語ることは、自己の物語を改訂し更新していくこと。私たちは語りながら自己を生み出し、変形したり補強したりしながら自己を確認している。

自己物語の特徴は、「現在」が物語の結末になるよう組織化されていること(=組織化作用)、そして筋書きにあう経験だけが取捨選択されること(=制約作用)。自分をどう表現するか、その言葉遣いが自己の輪郭を刻むため、たとえば「自分探しをしている自己」とした時それが支配的な物語となってその人の人生を制約してしまい、不安や不満が生まれる原因になってしまう場合もある。

■第3章:物語の中で強固になる病いと、その作り変え

「病い」がどのように物語に影響を与えるのか?そもそも病いはその意味において4つに分類される。社会や文化に埋め込まれた「腹痛」「ガン」といったものから、個人的経験に基づく挫折や失敗、そして社会との関係の中で病いを説明しようとして生じる「意味」。患者は病いをめぐる様々な出来事や意味を整列させて自己物語を作り出す。つまりその時組織化作用と制約作用が起きており、そこでは悲惨な物語を強固にしたり、その後の可能性を狭めることになってしまう。

これが何故かと言えば、物語は簡単には作り変えられないから。物語がそれ自体の正しさを証明するようにふさわしい事態を引き寄せてしまう。例えば「要は気の持ちよう」というアドバイスも「気の持ちようを変えられないダメな人」というレッテル貼りになってしまう。

ではこれを作り変えるにはどうしたら良いのか?そのヒントとなるのが「説明モデル」。「患者や家族や治療者がある特定の病のエピソードについて抱く考え」のことで、原因や経過、治療法など。各々が異なるモデルを生きているため、まず最初に治療者が患者の説明モデルを引き出すことが重要になる。その後、治療者は自身の説明モデルを提示し、その比較を行って妥協案を探っていくのだが、大切なのは「相手の生きる物語についての敬意から出発し、その世界に立ち会い、その世界を見届ける姿勢」。そこでは患者にも「能動的に作業する」ことが求められ、双方向的な共同作業でしかありえないケアの形である。

■第4章:外在化とオルタナティブ・ストーリー

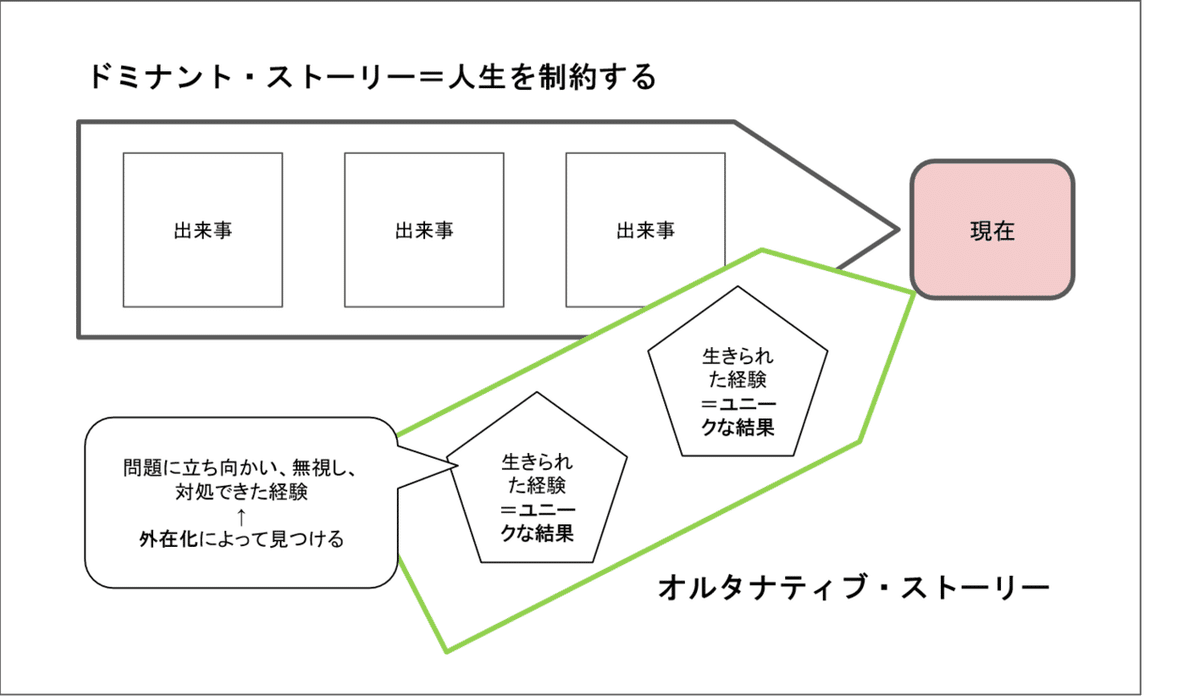

本書の最も重要な章。「問題の原因」ではなく「問題そのもの」を「外在化(=(自分以外の)〇〇のせい)」するという手法。「問題から人生と人間関係を切り離す」手順を踏むことで、問題の存続に自身が与えてきた影響の度合いと、問題に立ち向かい、無視し、対処できた経験(=「ユニークな結果」)を浮かび上がらせる。これらは「問題」と「人」とは切り離され且つ影響しあうものという前提にあるため、その例外である「ユニークな結果」も「問題」と「人」とのひとつの関係性のあり方として捉え直すことが出来る。

これがなぜ重要かというと、人生を制約する物語(=「ドミナント・ストーリー」)に納められなかった「生きられた経験」こそが「ユニークな結果」であり、そこに光を当てることでドミナント・ストーリーの解体が可能だから。そこで生み出される新たなる物語こそ「オルタナティブ・ストーリー」である。

■第5章:「相手の生きる世界については、どこまでも無知である」という姿勢

グリーシャンとアンダーソンの論ついての章。問題をめぐって語られる言葉が問題を実在させるという前提に立ち、セラピーを「問題を解決せずに解消するシステム」として位置付ける。その時セラピストは「クライアントの生きる世界について無知」であり、深く知りたいという姿勢と、問題へ翻訳しないということを兼ね備えた「無知の姿勢」であることが強く求められる。セラピーの目的は結論に達しないこと、そして今までの理解を更新し変化させること。それらによって会話領域は拡大し、語られなかった物語が出現し、それらを語ることで新しい自己物語を生み、新しい自己を構成することへと繋がる。

■第6章:(考察)自伝的映画への関与は、リフレクティング・チーム的な効用をもたらすか?

アンデルセンの論についての章。これまでは観察者であったセラピストに客観的観察者としての前提を放棄してもらう手法「リフレクティング・チーム」。それにより専門用語や助言、断定は排除され、クライアントは自分の問題を自分以外の視点から眺めるメタ・ポジションを経験することになる。様々なポジション特有の会話を体験することで、問題に規定されたシステムの解体へと近づいていくことが可能になる。

この章を読んだ時、映画『ロケットマン』がよぎった。

エルトン・ジョンの半生を彼がプロデューサーとしても参加して映画化した傑作映画。ポイントは、自身の自伝的映画作品にプロデューサーとして関わるということは、監督や脚本家やキャストが自身の人生を観察して意見を話し合う様子を、自身も観察し意見することでもあるという点。自分の人生を自分以外の視点から眺めるメタ・ポジションを獲得することであり、自分自身の問題を切り離して外在化することでもある。なんだか応用できそうな気も?

■第7章:3つのアプローチのまとめ

ここまでに紹介された3つのアプローチのまとめ。

重要なのは「専門知には権力が内在する」ということであり、3者はそれぞれその無力化を目指したもの。そうして「いまだ語られていないナラティブ」を手にし、その「オルタナティブ・ストーリー」をクライアント自身が書き進めることを目指している。

■第8章:ナラティブ・アプローチの実践における、一般的な「傾聴と共感」との違い

では専門性という権力作用を無効化することを目指すナラティブ・アプローチが持つ専門性とは何なのか?共通するのは「専門家がリードせずに自由なナラティブを発展させ、いまだ語られなかったストーリーが語られることを目指す」ということ。

その具体的実践として「傾聴と共感」があるが、ここでもナラティブ・アプローチは従来とは異なっている。「自己の核心」は存在せず、「パーソナリティ」という概念も用いない。分類につながる「成長」つまり望ましいコースの存在も想定しない。目指すのは、今ある何かを変化させ成長させることではなく、「今はないものの創造、共同制作」。

注意が必要なのが「トラウマ」などの物語。それはあまりに明快すぎて、様々な問題を全て一つの原因に帰着させてしまう恐れをはらんでいる。ある過去の経験をその人の現在の問題の本質的要因と考えてしまうのがその原因だが、ナラティブ・アプローチではそれらは物語を構成する素材のひとつにすぎず、物語が変われば素材の意味も変わると考える。大切なのは、出来上がった物語をどう発展させられるかだ。

■第9章:ナラティブ・コミュニティーあの欧米映画でよくみる「ただ話す」サークルの意義を知る

よく欧米の映画でみかける、同じ悩みや依存症を持った人々が円になってただ自分のことを話すサークル、まさにあれである。セルフヘルプ・グループと呼ばれるその「言いっぱなし、聞きっぱなし」のミーティングはしかし、評価的視線を含んだ意見や感想を述べることを禁止しており、「いまだ語られなかった物語」を語ることの出来る場として効果を発揮している。

その他いくつかの事例もあったが、共通するのはそれらが「語りの共同体」であり「物語の共同体」でもあるということ。お互い好奇心を持って耳を傾け語りを尊重する場であり、また語る経験が得られるからこそ存続するグループである。そして、その参加者の間には共通の物語(テーマ)が存在しており、グループ自身の歴史や物語が共有されている。こうしたコミュニティは、語りの多様さがあり、複数の聴衆がその物語を承認してくれるというところにその価値がある。

■第10章:物語としてのケア

最後は、ナラティブ・アプローチが実際のケアにどう活かせるのかについて。それは、例えばケアとセラピーの違いなどといった対立的な発想自体を無効にすることで、専門性による分業制度がもたらすクライアントの人生の分断をとめることでもある。

そう捉え直し、改めてケアについて言及すると、それは「関係」である。私たちは自分と相手との間に独特の関係が成立した時、相手に理解され理解していると思えた時、相手に信頼され信頼していると思えたとき、ケアされたと感じる。こうした一方が他方を指導しない関係、与えたり引きだしたりしない関係こそがナラティブ・アプローチの主張するケア的でセラピューティックな「関係」である。

ただ昨今、現代社会の競争的なシステムにケアが取り込まれつつあるという問題も生じつつある。その問題の本質は、「ケア」が外在化された技法として存在する状態となることで、それらを適切に扱う資質や能力が与え手・受け手双方に問われるという「内在化」の状態が起きてしまい、そのケアのやりとりがその人自身の問題として語られる傾向にあることだ。

ではどうしたら、本来のケアの姿に戻せるのだろうか?大切なのは、ケアを「関係」と考えること。今自分と相手はどのような「関係」を作っているかに常に注意を払うこと。その「関係」をつくり維持している言葉、またはその「関係」を隠蔽している言葉に敏感になり、その言葉のありよう、語りのありようを変化させていくことで「関係」を変化させることである。

ーーー

同じく野口 裕二さんが執筆されている『ナラティブ・アプローチ』、そして社会構成主義についてをより深堀りする『あなたへの社会構成主義』も読んでみようと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?