モノづくり…漆塗り体験(鎌倉山)

2024年7月13日。

三連休のスタート…なんですけれど、特に予定が入る事が無さそうだったので、3週間ほど前に参加出来そうなものをotonamiサイトで探して申し込みました。

申し込んだ時点では

① 前日は昔の会社人達と食事会

② 息子はネパール旅行中

のはずだったんです。

だから、午後からゆっくりと体験に行って、帰りは近くを散策しようかな〜みたいな感じでいました。

ところが、思惑は180度変わってしまったんです。

まず、①の食事会は諸事情あって延期に、②は息子がコロナに罹ってしまい中止に。

幸い息子のコロナは回復も早く(とは言え家にいる)、私は伝染る事もなかったので体験だけは予定通り行く事が出来ました。

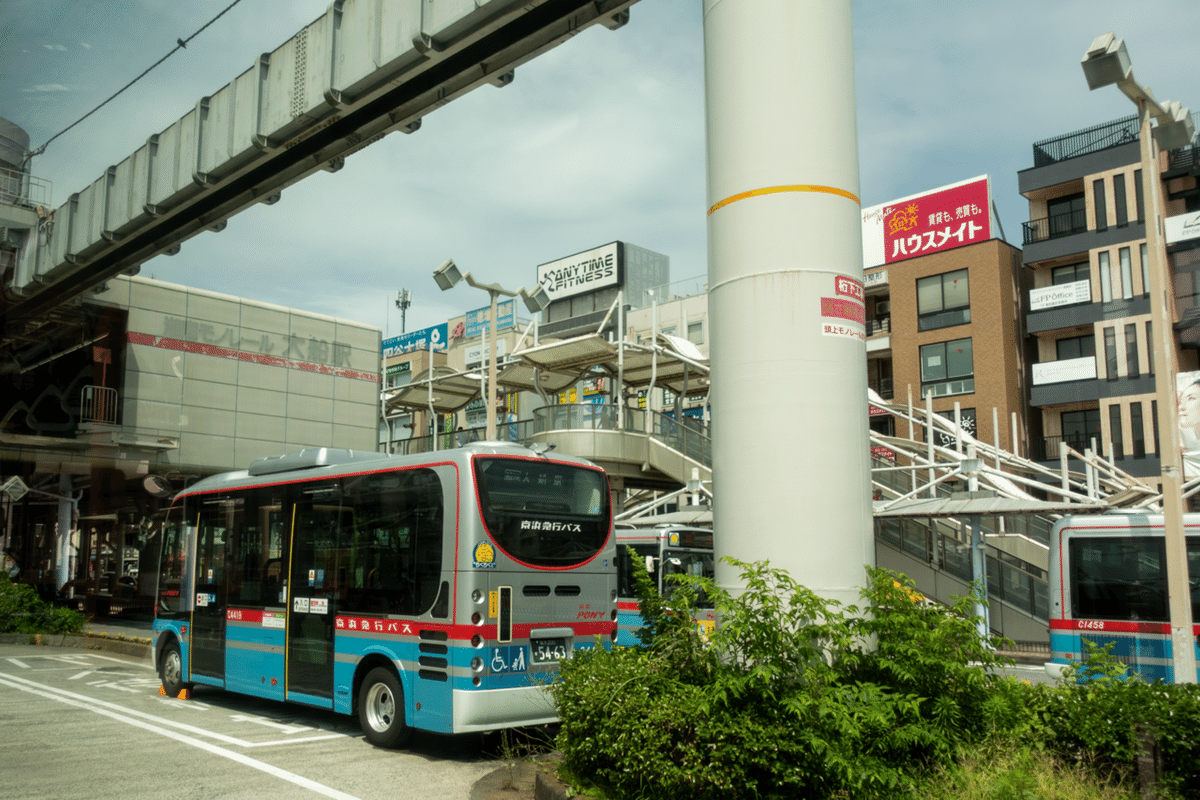

大船駅からバスに乗り、降りたのは鎌倉山。

徒歩すぐの所に体験する工房はありました。

申し込んだのはこちら。

鎌倉彫…鎌倉時代(13世紀半ば)に宋から伝えられた美術工芸品に影響を受けた仏師たちが木彫彩漆の仏具を作り始めたのが鎌倉彫の始まり。

江戸時代になり茶道具として作られるようになり、明治大正期には日用品、お土産物として発展して行ったそうです。

切り出した木を形にし、彫刻を施し、漆を塗る。1人の職人が全てをやっているのかと思っていたら、彫り師と塗師は別でお互いにプロフェッショナルとして作品を制作していると伺いました。

(もちろん、両方出来るんですけど…ちゃんとやるには分業ですって)

今回、教えていただくのは塗師さんの工房。

鎌倉彫伝統工芸士の岡 秀雄氏の営む「漆工房 時蔵」

伝統工芸士は経済産業大臣指定の伝統工芸品を製造している技術者の中から(財)伝統工芸品産業協会が認定。(鎌倉彫は20名ほどみたい)

教えて下さったのは息子さんで鎌倉彫技能士1級を修得している方。

こちらの技能士は神奈川県と鎌倉彫の協会が認定するもので、1級を取るのには15年の実務経験が必要で筆記試験と実技試験があるそうです。

体験するお椀はこちら。外側は溜塗り。

下地に朱色、上塗りに透き漆(飴色)が塗ってあるもので、使用しているうちに色の変化があるというので選びました。

塗るのは内側だけなので、1500番のサンドペーパーで細かい傷を付けて行きます。

漆の器、家にもお椀があります。

大切に使わないと…と母から言われていたような気がするので、洗う時とかちょっと気にしながらだったんですけど、実は漆はとても強く、乾いてしまえばどんな溶剤でも溶ける事はないんだそうです。

また、抗菌防虫効果はものすごく縄文時代の出土品からも漆器が出ているそうです。

そんな話を伺いながら、手を動かします。

この状態でOKをいただきました。

中は何色にしますか?

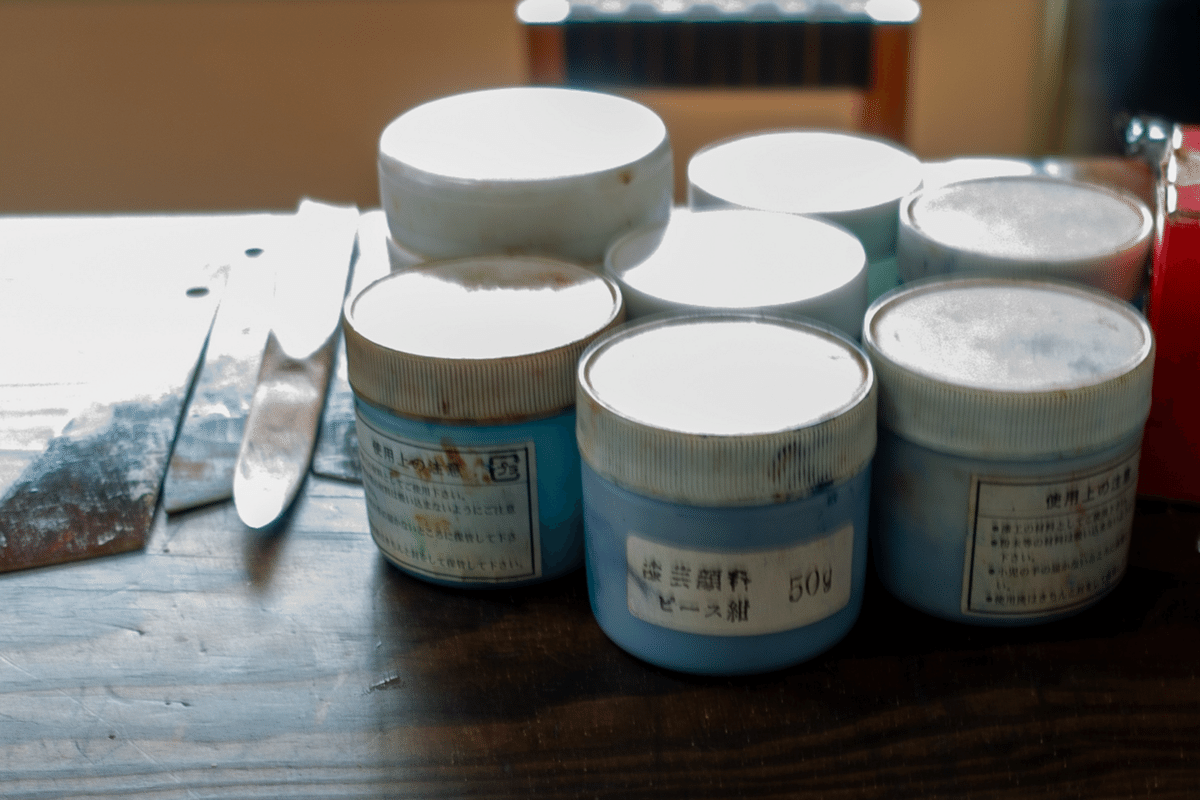

様々な色の顔料があります。

せっかくなのであまり見かけない「空」という明るい青を選びます。

こちらがベースとなる漆。

こんな色なんですね!知らなかった!

漆に顔料を混ぜて行きます(先生)。

少しずつ顔料を入れてはヘラで混ぜ混ぜ。

混ざったものを

紙の上に置き

絞ります。これで、使う漆の出来上がり。

筆(人毛)に少し付けて、こんな感じで…と筆の使い方を教わります。

しばらくは台の上で練習します。

そして、お椀への塗り方を教えていただき、塗って行きます。

最初はあまり気にせずお椀の中心を、次に縁の近くを…その後に縁から中心を通り反対の縁の方へ一定方向で、最後にクルリと縁の近くを塗ります。

なるべくハケの跡が残らないように…が、難しい。

出来たものが

ブレてるけど。

漆を乾かすのに湿度と適度な温度が必要で梅雨時期は最適なんだそうです。

乾燥といったら冬の寒くて乾いた季節の方が良いんじゃない?と思うのですが、逆なんですね。

箱に入れていただき、1日経ったら見ても良くて、使うのは10日ほどしてから。

1日して撮ったものが↑。

乾く事で色が変わって来ました。

こちらも使い続ける内に色の変化があるそうで、どんな風になって行くのかが楽しみです。

私はotonamiサイトからの体験でしたが、工房でも独自の短期講習があり

食器割れたら、金継に行ってみようかと思います。

講習以外にも通いの教室が奥の工房でやっているとの事で少し見学。

こちらでは木から切り出して作品を作る事が出来るそうで

熟練の生徒さんが富士山に卵の殻で装飾されていました。

約2時間の体験でしたが、鎌倉彫も漆の事も知らない事も多く、勉強になったし、何よりも他に無い器が出来たので嬉しいのでした。

「時蔵」では漆塗りのハンドメイドウクレレの販売や楽器への漆塗りもやられているそうです。

(ウクレレ教室は外部講師)

otonamiサイトは

帰りは…寄り道せずに真っ直ぐ帰ります。

おしまい。