渋谷いきもの会議2022に行った

2022年6月11日にLOFT9 Shibuyaで開催された「渋谷いきもの会議2022」に参加しました。すごくよかったのでここにはざっくりとしたレポ+感想+調べた付け焼き刃の知識を書き残しておきます。ネタバレしている箇所も多く含みます。

イベントから帰ってきて急いで書いた感想は→こちら

第1部

1.この動物園がヤバい 2018→2022(ワクサカ)

ワクサカさんが一番好きだという多摩動物公園のおすすめポイントの紹介。

長らく閉鎖されていた「モグラのいえ」が再開されたらしい。多摩は一度しか行ったことがなく、以前自分が訪れた際には閉鎖されていたのでトウキョウトガリネズミを見てみたいと思った。広すぎて1日でじっくり見てまわれない動物園でもあるような気がする。多摩動物公園っていいですよね。コウノトリもたくさんいるし、ペリカンを近くで見られたのがよかった。

多摩動物公園のペリカンの動き pic.twitter.com/9Iu13Glevd

— ぴこん (@eudoftheworld) June 11, 2022

恐山さんがモグラ取り器に言及したとき、数年前にやっていたラジオでもぐら逃げ逃げをリスナー(確かホームセンター勤めの方)に教えてもらっていたことを思い出した。

2.腸 2018→2022(ワクサカ)

腸は第2の脳なのではなく、脳が第2の腸なのではないか。腸に心があるとしたら、ヤクルトに注目が集まっているのは腸内細菌に操られているからではないか、など一見怪しいような話が続く。

以前ナイツのラジオで平井さんの話題が出たとき(確か昨年のキングオブコント決勝直後)に塙さんが腸について言及していた。ワクサカさんからいきもの会議を通して腸が世間に浸透していく。前回までのいきもの会議でも腸には言及していたというが、開催できていない間に進展があったとのことだった。

前回のいきもの会議で語られた腸の話。

・冒頭から「心は腸にある」というかなり怪しい話からスタート。腸にひそむ寄生虫や細菌が人間の性格を大きく左右してしまうという事実があるんだとか。ハリガネムシが入り込んだカマキリが水辺に向かうように仕向けられたり、腸内細菌が原因で過剰性欲になったみたいな話があったり、サイコパスの腸内環境に共通する部分がある……らしい。それを聞いて思ったけど、太宰治って腸に操られていたのでは? 女好きで、人の気持ちがわからない奴だから。入水したし。名作小説を書いたのが実は寄生虫、というプロットは面白いかもしれない。タイトルは「虫の居所」とかどうか……。

3.深海魚プレゼン(平井)

絵本『デメニギスとぎすぎす』

〈登場深海魚〉

・デメニギス(水深500~1000mあたり)

・メンダコ(水深200~600mあたり)

・リュウグウノツカイ(水深200~1000mあたり)

・ダイオウイカ(水深650~900mあたり)

インターネット上で得られる情報をもとに考えると、この物語の舞台は水深600~650mあたりではないかと推測できる。

絵本というより紙芝居の読み聞かせみたいだった。

終わり際俳句「海のキス 気をつけて欲しいの アニサキス」

4.香川県 うどん我慢 歯の旅(恐山)

香川県の海沿いにある歯科技工士和田さんの私設美術館、歯ART美術館を恐山さんが訪れた際のレポート。ひとりで行くことにリスクを感じさせるレポートだった。善意の暴走としてシャボン玉が存在したり、想像できる最も激しい痛みのスケールがあった。

※歯医者や口腔内が苦手な人は薄目で見ることをおすすめします。

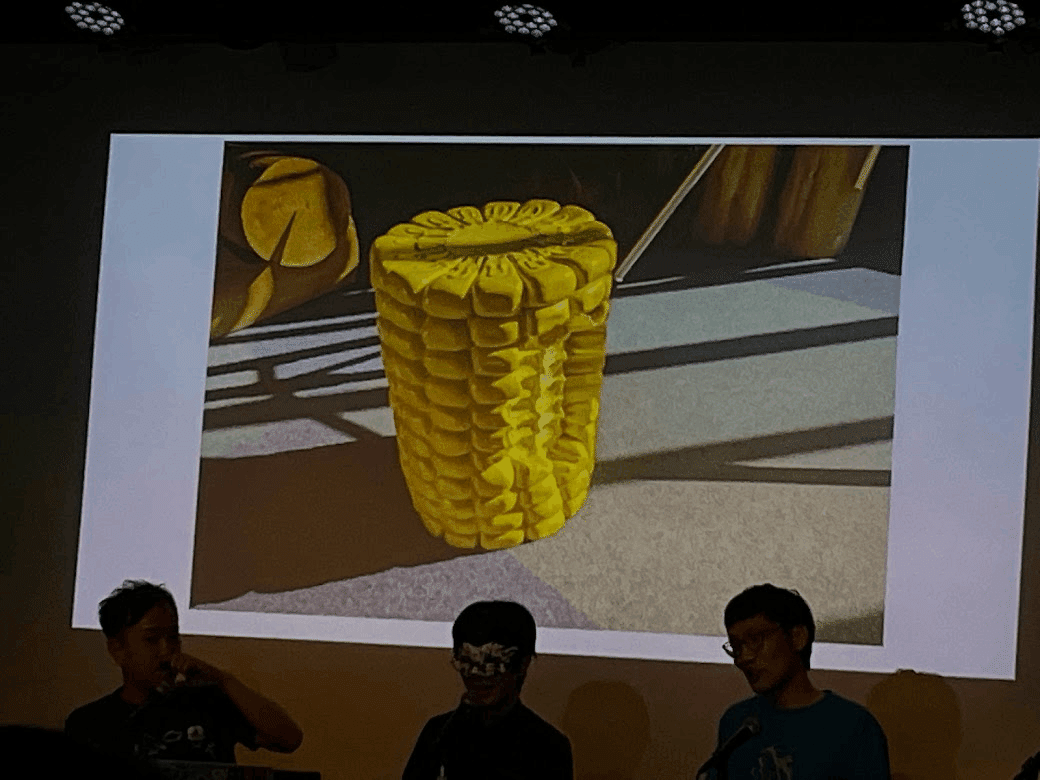

かじられたとうもろこしのスライドが出てきたとき恐山さんと神田さんのこのやり取りを思い出した。

このとうもろこしの粒が全部歯だったら気持ちが悪いですね pic.twitter.com/HeOeCyfO2f

— 神田 (@gogonocoda) July 16, 2018

https://t.co/XERwByygIA

— ダ・ヴィンチ・恐山(品田遊) (@d_v_osorezan) July 16, 2018

実現してる人いました。

恐山さんの歯への関心は何年もあたためていたものなのかもしれない。

ワクサカさんをはじめ、このあとしばらく歯を忘れられなくなっている人を数人確認した。歯ってみんなに何十本もついているのにこんなに嫌がられるのすごい。会場では何度か悲鳴があがっていた。

はたしてうどんは我慢できたのか……

5.お近づきになりたい生き物 2022

ワクサカさんが紹介していたヤギと崖の写真がすごくよかった。

後から考えると、平井さんが紹介していたカイロウドウケツとマンマルコガネは無脊椎動物だ。第2部に登場する宮田さんとリンクさせて考えた。

セスジカッコウの動きをワクサカさんが真似ていた。

ブラジルの一般的な鳥であるセスジカッコウ(Tapera naevia)の”ロボットダンス”。小翼羽をまるで手のように動かし、小さく鳴きながら独特な動きをみせますが、その理由についてはよく分かっていません。pic.twitter.com/2D6hzu5K4p

— エピネシス (@epinesis) December 8, 2020

チョウザメ指パク体験の話をしている恐山さんの日記(有料)。限定公開の動画ではチョウザメに指をパクパクされている様子を見ることができる。

6.地球ゴシップ(ワクサカ)

ここだけの話と言っていたので内容にはあまり触れないが、いきもの会議名誉会長の献身的な話が聞けた。

~休憩~

休憩中、持参していた生物の資料集を開くと、海綿動物の例にカイロウドウケツが挙がっていた。さっき見たやつだと思いつつ、第1部でワクサカさんが言っていた「腸内細菌って生物?」を解決できないかと眺めていた。恐らくではあるが結論としては生物であるらしい。その資料集(※五界説の考え方にもとづいているので恐らく最新の分類ではない)によれば、腸内細菌はモネラ界(原核生物:核がない原核細胞からなる)に分類されるようだ。例を見ると大腸菌や枯草菌(こそうきん)、ミュータンス菌やカンピロバクター菌が挙げられていた。「〇〇菌」という名前だけど、菌界ではなくモネラ界だから注意して覚えるように言われた気がする。最近気になっている根粒菌もモネラ界だった。

第2部

7.貝 最強説(宮田珠己)

貝とは何か。軟体動物とは。仮説大喜利。

イベント終了後、帰る準備をしていたら「大喜利はもうちょっと短くテンポよくやったほうがいいですよ」と誰かに言われているのが聞こえてきた。確かにこのアカデミックな大喜利は回答に時間がかかっていたが、未知について考えるため大概の回答に「あながち間違っていないかも…」と思うところが面白かった。仮説大喜利が一番会議らしかったかもしれない。みんなで考えて答えを出そうとするところに会議らしさを感じた。

「貝とは何か」ははっきりと定義されていないらしいが、ここでは軟体動物を貝とする説に基づいて説明がなされた。では軟体動物とは何か。手持ちの資料集には詳しい説明はないが、軟体動物をマキガイ・ニマイガイ類と頭足類に分けて紹介している。貝のパブリックイメージは恐らくマキガイ・ニマイガイ類(例:サザエ、ハマグリ、カキ)であるが、ここでは頭足類(例:マダコ、コウイカ)も含め、軟体動物全体が貝とであると考えていた。

タコの可能性について。人間には4つある葉(前頭葉とか)が50~75個あるらしい。タコにはどんなことができるのだろう。タコの生態には人間にはわからないことがたくさんあるのかもしれないと思うとどきどきした。

タコは賢く、バレないように水槽を抜け出すこともできるらしい。このあたりの説明を聞きながら萩原朔太郎の散文詩「死なない蛸」(『宿命』収録)を思い出していた。「死なない蛸」はこのように始まる。

或る水族館の水槽で、ひさしい間、飢ゑた蛸が飼はれてゐた。

このタコは誰からも忘れられ、水槽の中で飢餓を耐えなければならなかったために自らの身体すべてを順番に食べたのだと語られているが、タコの知能であれば逃げ出してこっそりエサを得ることができたのかもしれないと思うようになった。一方で、タコに感じる計り知れない可能性から死なない蛸が単なる物語ではない可能性について考えるようになった。

蛸は實際に、すつかり消滅してしまつたのである。

けれども蛸は死ななかつた。彼が消えてしまつた後ですらも、尚ほ且つ永遠にそこに生きてゐた。古ぼけた、空つぽの、忘れられた水族館の槽の中で。永遠に――おそらくは幾世紀の間を通じて――或る物すごい缺乏と不滿をもつた、人の目に見えない動物が生きて居た。

人間には知覚できない存在となったタコだったが、それでもこの個体は死んでいない。人間にはない「葉」の可能性として、身体と離れた知覚の手段をもっていることを安易に否定してしまっては面白くないだろう。タコが見ている世界の可能性について好き勝手考えるのは楽しい。

ピーター・ゴドフリー=スミスの『タコの心身問題』(2018)もサイ・モンゴメリーの『愛しのオクトパス』(2017)も未読だが、『愛しのオクトパス』が人間がタコを愛したり、タコが人間を愛す話だとしたら、長谷川愛の「サメを誘惑する香水」とも繋がっているかもしれない。このサメを誘惑する香水は、2020年10月から2021年6月にかけて21_21 DESIGN SIGHTで開催されていた「トランスレーションズ展−『わかりあえなさ』をわかりあおう」で知った。(恐山さんもこの展示に行ったと日記にあるがサメへの言及はない 「納得のモコモコ」2021年2月6日の日記」)

8.私の愛した未知動物(高野秀行)

高野さんはこの間までイランにいたらしい。安全第一と繰り返していたが、共演者にも指摘されていたように安全第一だとしたら世界の辺境には行かないだろうと思う。高野さんのポリシーは現在「誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをし、誰も書かない本を書く」だが、これを遂行しつつ安全に旅を終えることを最優先にしているのだろう。

今回のテーマは未知動物。『幻獣ムベンベを追え』(2003)などこれまでにも未知動物について書いてきた高野さん。コンゴのムベンベや中国の野人(やじん)などを取り上げつつ、主に取り上げた未知動物はインドの「ウモッカ」である。「魚(うお)」+「モッカ」(発見者のハンドルネーム)で「ウモッカ」という名前になったそう。

次回の高野秀行オンラインイベント「辺境チャンネル」は11月7日(土)14時〜『怪魚ウモッカ格闘記』(集英社文庫)をテーマに開催! 秘密兵器「ウモッカ手配書」を1000枚印刷してインドに向かった高野さんを待っていたのは……。そのときに心境を語っていただきます。https://t.co/7IBCRWUThQ pic.twitter.com/VSXmD2nCvt

— 高野秀行辺境チャンネル (@henkyouchannel) October 11, 2020

会場では入場時にこのツイートにある手配書(サインなし・モノクロ)が配られていた。配られたときにはミャンマーのビルマ文字で書かれているのかと思っていたが、インドのオリヤ文字らしい。高野さんの過去のツイートを遡ったらビルマ語への言及が複数あったのでてっきりビルマ語だと思ってしまっていた。

どちらの言語も未学習である私には何となく両者が似ているように見える。丸みを帯びた形をした文字でタイ文字やベルベル語のティフィナグ文字などとは違うという認識でいた。(改めて見てみたらティフィナグ文字は丸い文字もあるが全体的に丸い文字だという印象ではなかったが…)昨年のクーデターのニュースで見かけたミャンマーの文字のような印象を抱いたため、ビルマ語だと推測したが違った。ビルマ文字とオリヤ文字をよく見比べると、丸みのある文字のなかでも特徴がそれぞれ違っていることがわかったが見分けられる自信はない。

高野さんが紹介した未知動物も魅力的であったが、高野さんとインドとの関係のエピソードが並大抵ではなかった。イラン行ったからESTAが申請できないどころの話ではない。ワクサカさんがツイートで触れていた名前変更物語はここで聞ける。かなり衝撃を受けたが、私が知らないだけで辺境旅行者あるあるだったりするんだろうか…

〈余興:帰ってきたアフリカゾウテスト〉

低い音は遠くまで聞こえるのか。低い声の男性の声で実験が行われた。

〈カカポに名前を付けよう〉

登壇者全員でカカポのぬいぐるみの名前を考える。壇上で第1部からワクサカさんと恐山さんの間にいてマイクを向けられていたカカポのぬいぐるみ。

・高野秀行「カカポラジ」←決定

ミャンマーに位置する山、「カカボラジ山(ခါကာဘိုရာဇီ)」から。

~終演後~

高野さんの著書にはアジア納豆やアフリカ納豆として納豆が登場する。未知動物への探求から未知菌へ関心が向いているのではないかという話の流れから、納豆菌に関心をもった。納豆菌も腸内細菌と同様にモネラ界の生物であるらしい。日本ナットウキナーゼ協会によれば納豆菌はいわゆる枯草菌(こそうきん)であるという。資料集では枯草菌は原核生物として紹介されていたため、納豆菌も「〇〇菌」という名前ではあるがモネラ界の生物らしい。てっきりキノコなどと同じ菌界の生物であると思い込んでいた。モネラ界の「〇〇菌」は「菌」と呼んでいいのだろうか。高野さんは未知動物に続き納豆を追っているが、その菌を「未知菌」と呼べるかどうかがわからなくなった。

高野さんが文と写真を担当した児童向けの月刊誌にはこう書かれている。

納豆は大豆が発酵したものだ。「発酵」とは菌やカビなどの微生物が食べものをおいしく変身させる働きのこと。納豆の場合、納豆菌という菌が働いてあの独特の匂いやねばり気を出す。

児童向けということもあり、厳密な正しさよりもわかりやすく書くことが優先されているかもしれないが、納豆菌は菌であると言っていいのかもしれない。

高野さんの納豆の著作も読んだ人から話に聞いた程度でまだ読めておらず、菌や原核生物への知見もほとんどないため、納豆菌が菌であるかどうかについてはさらに調べてまとめたい。菌とは何か。納豆菌は菌であるか。主にこの2点が気になっている。

このイベントは自分の興味と重なりつつ、あまり知らない話題が多かったため、「さらに知りたい!」と思うことが多かった。終演後も楽しめる奥深いイベントだったのではないかと思う。資料集を持っていったのは正解だった。図鑑などを持って行ってもさらに楽しめるかもしれない。6月25日までアーカイブ視聴が可能なので少しでも興味があれば、できるだけ早いうちに見るのがいい。なぜなら4時間半もあるからだ。(第1部 2時間半&第2部 2時間)

生き物、特に菌や軟体動物(あと歯)に興味があるならぜひ視聴して欲しい。(チケット代 2000円)

【参考文献】

・『スクエア 最新図説生物neo 四訂版』(2016)第一学習社(文中で「資料集」と挙げていた書籍)

・「納豆菌とは」日本ナットウキナーゼ協会 (最終閲覧日:2022年6月19日)

・高野秀行(文・写真)(2022)月刊「たくさんのふしぎ」通巻443号「世界の納豆をめぐる探検」福音館書店

【出演者のツイートおよび日記】

・ワクサカソウヘイ

舞台裏で起きていたことなどを話していたスペースは録音されているため下のツイートのURLから聞くことができる。高野さんが恐山さんに興味を示していたのは、仮面をつけて棍棒をもつ姿が未知動物の類ようだっただからではないかと話していたのが印象的だった。

本日21時ごろ、『渋谷いきもの会議2022』アーカイブをより楽しむためのスペースをやってみようと思います。イベントの中で話し忘れたことも含めて、あとがき的なことをひとりでボソボソ喋ります🦜

— ワクサカソウヘイ (@wakusaka) June 13, 2022

https://t.co/1yfvLIynas#いきもの会議

狂気の自然科学宴『渋谷いきもの会議2022』、アーカイブは6月25日まで購入可能です。恐山氏がお茶をこぼし、男性ブランコ平井氏がポセイドン化し、宮田珠己氏が貝最強説を唱え、高野秀行氏が未知動物探索秘話をたっぷり語る、驚異の4時間となっております!https://t.co/zTNrOjP04A#いきもの会議 pic.twitter.com/evYeBpWJCx

— ワクサカソウヘイ (@wakusaka) June 11, 2022

そのほか「カカポ」「宮沢賢治ソング(蛇足)」「オウム貝仮説大喜利」「高野秀行名前変更物語」「腸」「歯」など数多くの名場面がご覧になれます。

— ワクサカソウヘイ (@wakusaka) June 11, 2022

全員が着ていた『渋谷いきもの会議Tシャツ』は、6月26日までこちらのオンラインショップで購入可能です!https://t.co/78CQJeQUi6#いきもの会議 pic.twitter.com/pt2C0x6qlC

📷集合写真📷

おそるべきことに驚異の4時間越え会議となりました。これ以上どうかしているトークイベントは年内できないと思いました。『渋谷いきもの会議2022』、ありがとうございました!死ぬほど楽しかったです。https://t.co/78CQJeQUi6#いきもの会議 pic.twitter.com/XIjELIaxrz

— ワクサカソウヘイ (@wakusaka) June 11, 2022

・ダ・ヴィンチ・恐山(品田遊)

日記 居酒屋のウーロン茶マガジン(有料、個人サイトには無料期間あり)

「香川行ったときの話」2022年6月11日の日記

— 品田遊(ダ・ヴィンチ・恐山)『人類滅亡計画』発売中 (@shinadayu) June 11, 2022

■notehttps://t.co/E7JdebS270

■個人サイトhttps://t.co/GZVvFLC1m1

日記。イベントやった。かつて香川に行ってた。

— ダ・ダ・恐山 (@d_d_osorezan) June 11, 2022

またトークショーの最中にお茶を倒しました。

— ダ・ダ・恐山 (@d_d_osorezan) June 11, 2022

・平井まさあき

いきもの会議ありがとうございました

— 男性ブランコ 平井まさあき (@hirai_swing) June 11, 2022

おもしろいきもの達の狂宴でした

カカポブローチ!#いきもの会議 pic.twitter.com/w4SJUdYcSn

・高野秀行

一体いつぶりかわからないリアルイベント終了。メインの出演者が人気者で、参加者の半分以上が20代の女性。私は「わけのわからないおっさん」と思われたに違いない。

— 高野秀行 (@daruma1021) June 11, 2022

・宮田珠己

貝についてしゃべり過ぎました。 https://t.co/zWHflt239o

— 宮田珠己 (@John_Mandeville) June 11, 2022

誰かが棍棒で私を殴ろうとしていた気がする。 https://t.co/q5gkboMx0v

— 宮田珠己 (@John_Mandeville) June 12, 2022

いいなと思ったら応援しよう!