【IB・MYP】電気のUnit 概要

以下に示すリン・エリクソンの概念構造図(イカのやつ)の前身となるプランナーは、実は2024.4の段階で書き上げていました。 ただ、改めて見返してみるとあまりにも粗々しくかつ、現在の学校の文脈とのマッチ具合が良くないと感じたため、ごそっと書き直すことに。(意外とこの書き直しという行為が、重要である気がする)学習内容は、中学校第2学年 電気の世界です。

で、書き直した結果、このようなstatement of inquiryを設計しました。

Statement of Inquiry

さらに試行せよ、何が可能かを知るために。 - マイケル・ファラデー -

(これだけでは、言葉が足らないので・・・)

Conceptual understanding (概念図のてっぺん)

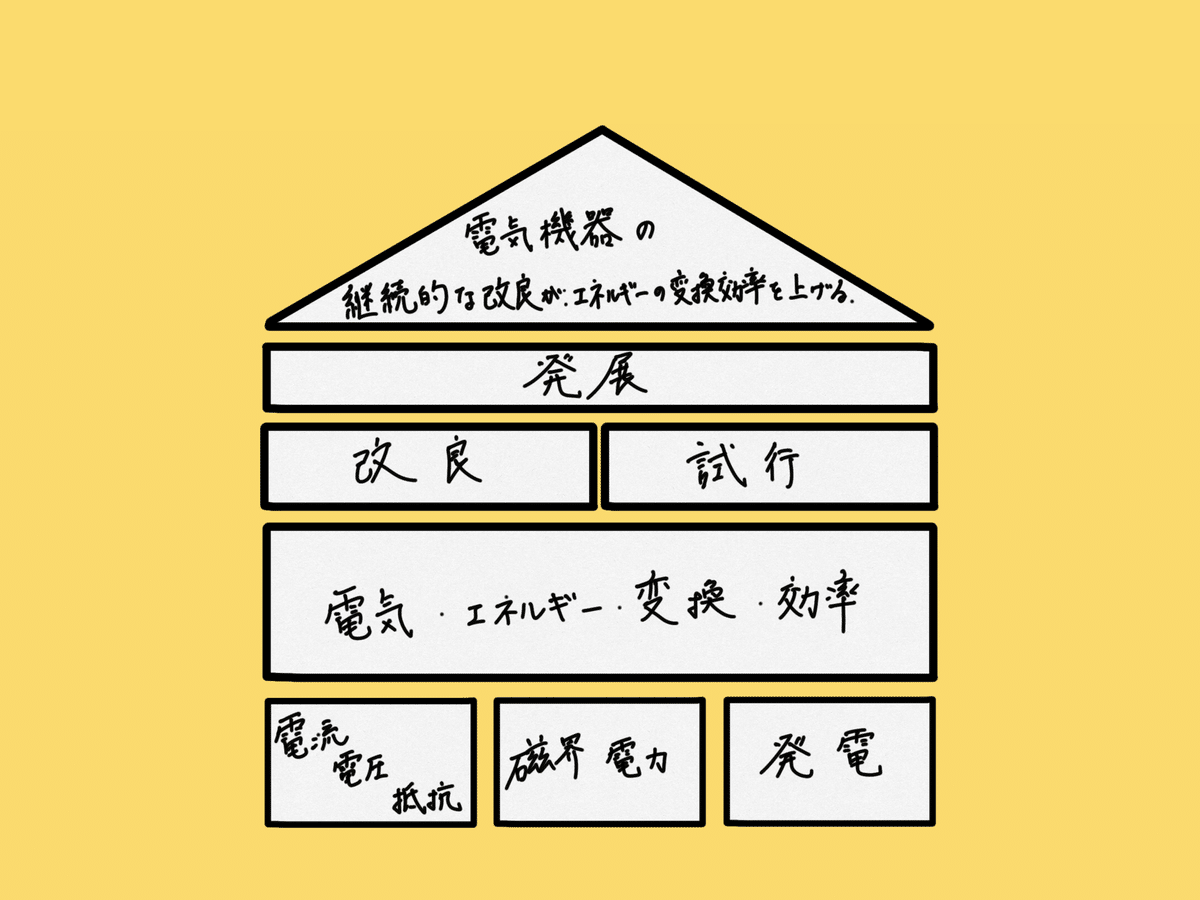

電気機器の継続的な改良が、エネルギーの変換効率を上げる。

今回の設計のチャレンジは、IB/MYPが理科に定めている重要概念を使用していないところにあります。(MYPでは教科ごとに、この重要概念は取り扱いましょうという方針が決まっています)また、statement of inquiryに先人の言葉を引用したこともチャレンジのひとつ(いっぺん、やってみたかった笑)です。

わたし自身のここ最近の迷いは、ある程度教えなければならないコンテンツが明確になっていると、statement of inquiry自体の抽象度が低くなってしまう。ということでした。 低い抽象度からの脱却を狙うためには、内容に依存しない重要概念とstatement of inquiryの設計が必要でした。 わたしも含めて、ではありますが我々のまわりに当たり前のようにあるものを、さも当たり前のものかのように享受しすぎていると感じています。 当たり前のように扱える、そして現代の我々の生活になくてはならない ”電気”。 この電気を取り扱うために、どのような試行錯誤が行われてきたのかということを試行錯誤の中で身をもって理解してほしい。なので、取り扱う重要概念は「発展」としました。

もうすでに生徒に提示していますが、このUnitの最終的な総括課題は、電気を効率よく、つくりだすこと。 と、しています。つまり、発電する装置をつくってもらいたいわけです。この発電する装置の製作を通して、先ほど述べたstatement of inquiryのような「発展」、「エネルギー」、「効率」に関する概念的理解の構築を狙います。