流れ藻 1. 博克図から

私の祖母室賀操子(むろがみさこ)が1945年8月のソ満開戦の混乱を逃れ、旧満洲・博克図(ブヘト)※から祖国日本へ帰国するまでの流転の日々を綴った回想録です。

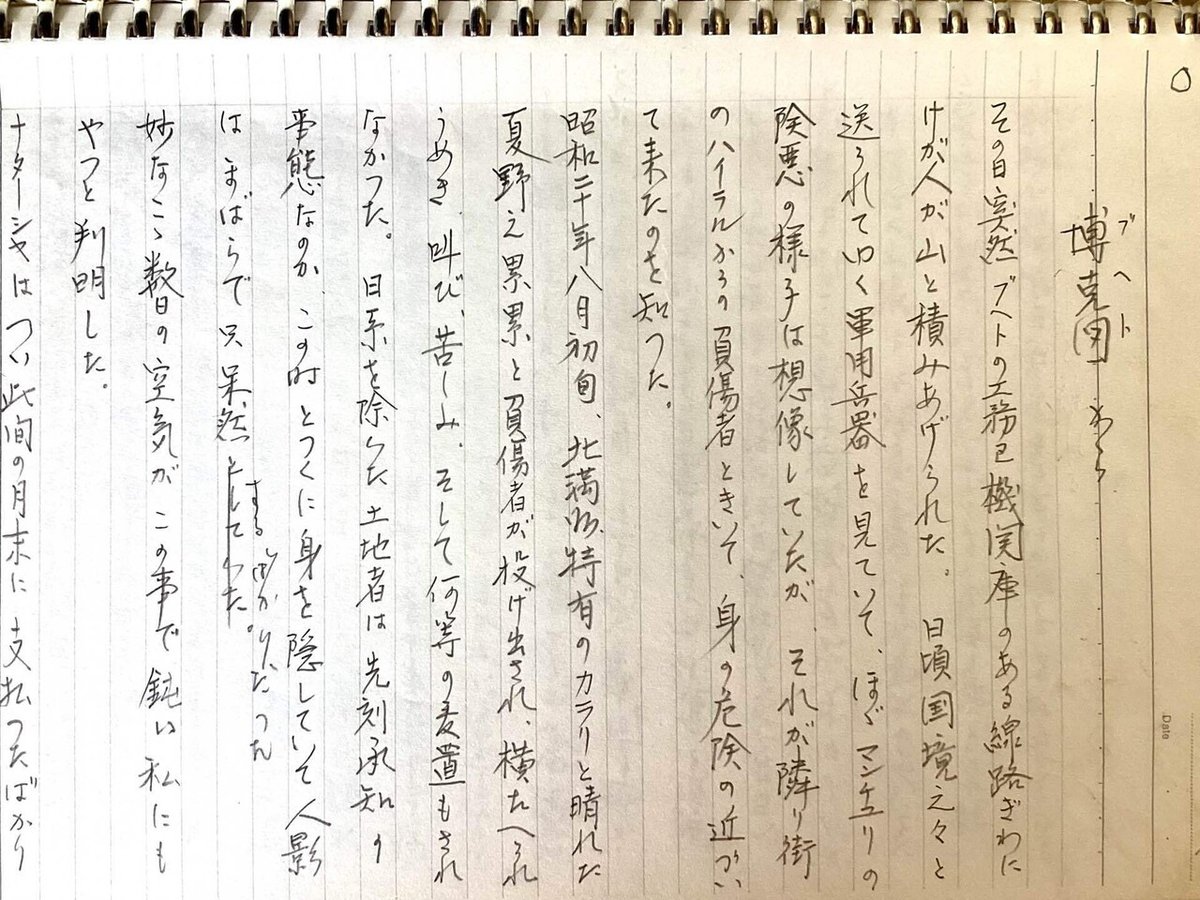

※博克図(ブヘト)の位置Manchukuo_Railmap_jp.gif (1089×1308) (wikimedia.org) wikipediaより

殺戮・病死など残酷な描写、差別的な表現、誤字等が含まれていますが、ほぼ原文のまま掲載しています。祖母以外の実在の登場人物の名前はすべて仮名です。

流れ藻 ~ 博克図から祖国日本へ ~

室賀操子

1. 博克図から

その日突然ブへトの工務区機関庫のある線路ぎわにけが人が山と積み上げられた。

日頃国境へ国境へと送られてゆく軍用兵器を見ていて、ほぼマンチュリの険悪の様子は想像していたが、それが隣り街のハイラルからの負傷者ときいて、身の危険の近づいて来たのを知った。

昭和20年8月初旬、北満洲特有のカラリと晴れた夏野へ累々と負傷者が投げ出され、横たえられ、うめき、叫び、 苦しみ、そして何等の処置もされなかった。日系を除いた土地者は先刻承知の事態なのか、この時とっくに身を隠していて人影はまばらで、只呆然とするばかりだった。

妙なここ数日の空気がこの事で鈍い私にもやっと判明した。

ナターシャはついこの間の月末に支払ったばかりのミルク代をと云い、スダチコフはそれとない訣別(わかれ)の詫言を繰り返し、タイーザ、イワノフ、それからマンスロフといつも出入りする白系から次々とパン、ビスケット、パイ、チーズ、 バターが持ち込まれ、これを先に食べること、これは幾日位い保つ、と云ったりした。

日頃と違うあまりの量目の多さに驚いて、問いかえす間をもあたえず、目顔で押さえては、そっと出ていくマダム達、 子供にいとしげに頬ずりして去るバブシカ(老女)。

そうした事のあったあくる朝、続々と負傷者が野に並べられ、その日から、私達だけが孤立して残されて仕舞った。

街民中の日本人達は軍家族、軍属をトップにして満鉄、 各企業体、一般の順ですでに避難が、疎開が進められ、ほぼ終り、特殊クラスとして満鮮杭木(注: 満鉄の子会社。操子の夫、達亀の勤務先)だけは単独行動をとったものとして盲点に置かれていたと云うのだった。

出征に、出張に、と社員の殆どが出払っていた事務所には、その時ハルピン出張から戻ったばかりの笠井所長と経理の谷岡氏、二人の男性が居た。

会社は仕事柄、常々憲兵隊とは別懇で、情報の特務筋と他からは見られていた為に、知るとき遅く、すべては運ばれ事は始まって仕舞ったのだった。後手に後手に廻った私達社員家族の一群は仕方なく孤立を守って統一行動に移した。

《たった二人の会社側男性の命令に従って》

最初に発令されたのは「即刻 貴重品をまとめて郊外山腹にある軍の横穴式壕に搬入する事」というので、大切なものをトランクにまとめた。

満人ボーイの「准」(フォン) がこれを搬出してくれた。

身柄は、昼食携行で山裾の茫洋とした夏野へ集結させられた。午前十時頃のこと。

冷笑と共に行動を断ったのは学童引率のグループと行動すると云う笠井夫人、「バカみたい。どこだって爆弾来るわよ」と防空服の一団を前に部屋着の裾を引いて赤ん坊を抱いていた林田夫人だった。

「正直者は馬鹿をみる」全くこの通りの結果になるとも知らぬ一群は、さえぎるものもない炎暑を終日、草いきれの野に晒されて、次に来る筈の指令を待ちに待った。

始めこそ、乳幼児を抱えた母達はふとピクニックに似たのどかさを昨日のつづきに思い違えたりしたものの、時がすぎ、夜に入ろうとする現実は、気温の激変と空腹の児等の泣き声に不安はつのり、疑いをもち始め、会社へ伝令を走らすことを思い至る頃は、小さい子等はグッタリと生気を失いかけていた。

指令の来ぬ筈。会社側に人は無く何の手も打たれてはいない始末で、一団は夜露に濡れながら社宅へと引き返した。 その夜、ブへトの全電線は切断された。夜明けを待って私達主婦はもう会社側など頼って居れぬ事を知った。何の通達も保護もされない。

その時の私の考えでは、「少しの間、戦争の通り過ぎる、 ほんの少しの間、じっとひそんで居れば、戦いは祭のみこしの様に通り過ぎてゆく」ものの様な気がしてならなかった。そして再び昨日までの生活が戻って来る様な。

主婦だけの行動に移して、社宅内庭の防空壕での共同待避をする事に決め、それには食料調達、確保と気づいて街へと走った。

街に人影はなかった。満人店舗、食料営団等で米、麦、 粉、豆、と手あたり次第ヤミ値でかき集めた。どれもスラスラと壕前のベランダに山と積み上げる事に成功した。

次は塩干類、調味料と大量に仕込み、貯蔵野菜類、たまご、青物にもルートをつけ、満人の太っ腹な商法に感心したうつけ者の私達に、チェン(銭)を握った満人はニンマリと笑ったことだろう。(これらストックを購う街民はもう四散して仕舞っていたのだ)

燃料はお手のもので、山積していたし、水に事かかぬ以上、これで二十人や三十人の人間が三月(みつき)や五ヶ月の生活は維持できるものと思った。

集団用に造られた地下壕は立派な構造ではあったが、初めて蓋を開けてみたら、中は雪解の水が三分の二程もたまっていた。

すっかり汲み出してもなお浸出してくる地下水に困って、坑木を並べて板を敷き、風呂場の洲板式にして、漸く八家族が集まった。

(笠井、谷岡、西田、大塚、川井、林田、松岡、室賀)

近くに点在した杉野、山本、水谷、長谷川の軍属社宅の者達は個々に行動することにしていた。

こうしてソ満開戦の日から私達の流転が始まったのだった。

(2.「壕」に続く)